Так же как и в нормативном регулировании бухгалтерского учета в действующем налоговом законодательстве выделяются определенные группы операций, формирующих налогооблагаемую прибыль. По этому признаку в самостоятельные объекты налогового наблюдения выделяются: операции, связанные с производством и реализацией товаров (работ, услуг) и имущественных прав, внереализационные операции и операции, не учитываемые при определении налоговой базы. Соответственно, сопоставление доходов и расходов по однородным группам операций формирует элементы налогооблагаемой прибыли, в качестве которых выступают прибыль (убыток) от реализации и прибыль (убыток) от внереализационных операций.

Выделение этих операций в самостоятельный объект учетного наблюдения привело к значительному увеличению технических и методологических ошибок при ведении бухгалтерского учета финансовых результатов. Возникла необходимость в сближении налогового и бухгалтерского учета прибыли. Это выразилось в разработке специфических значений бухгалтерского налога на прибыль, позволяющих системным путем установить взаимосвязь между бухгалтерским и налоговым учетом финансовых результатов. К таким значениям относятся: условный доход (расход), постоянное налоговое обязательство, отложенный налоговый актив, отложенное налоговое обязательство, алгебраическое выражение которых позволяет получить сумму текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка) в подсистеме учета финансовых результатов.

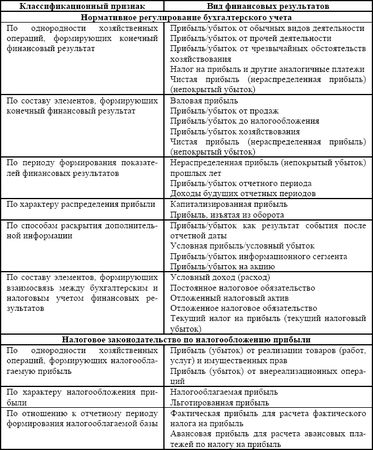

Таблица 2.3

Классификация финансовых результатов, базирующаяся на основных правилах нормативного регулирования бухгалтерского учета и налогового законодательства по налогообложению прибыли

Кроме того, действующий порядок налогообложения прибыли допускает теоретическую возможность применения льгот в отношении налогообложения прибыли, выявляемой по определенному перечню операций. Это порождает различный характер налогообложения прибыли. Исходя из этого, прибыль можно подразделить на налогооблагаемую и льготированную.

В процессе налогообложения прибыли важнейшее значение имеет отчетный период, в котором осуществляется указанная процедура. В зависимости от отчетного периода формируются различные базы налогообложения прибыли. По этому признаку в налоговом законодательстве выделяется фактическая прибыль, служащая базой для расчета фактического налога на прибыль, и авансовая, формирующая авансовые платежи по налогу на прибыль.

Всю совокупность классификационных признаков, выделенных в результате проведенного анализа нормативного регулирования бухгалтерского учета и налогового законодательства, связанных с различными сторонами сущности прибыли, может быть представлена в следующем виде (табл. 2.3).

Предложенная классификация финансовых результатов направлена на построение на ее основе информационных массивов, удовлетворяющих запросы различных пользователей, с целью определить разнообразные результатные показатели финансово-хозяйственной деятельности организации как в текущем периоде, так и в долгосрочной перспективе.

2.4. Концептуальные основы оценки финансовых результатов

Современная система бухгалтерского учета преследует в своей основе главную цель – выявление конечного финансового результата хозяйственной деятельности конкретной организации. Без выявления реальной стоимости объектов бухгалтерского учета эта цель становится невозможной. В связи с этим проблемам бухгалтерской оценки в современных условиях уделяется повышенное внимание. Такие авторы, как М. Ф. ван Бреда, Н. Н. Карзаева, М. И. Кутер, Я. В. Соколов, Ж. Ришар и Э. С. Хендриксен совершенно оправданно считают эту проблему одной из важнейших в бухгалтерском учете.

Однако в нашей стране так было не всегда. У нас традиционно проблемы оценки связывали с исчислением себестоимости изготовленной продукции, выполненных работ и оказанных услуг. Это объяснялось тем, что себестоимость была одним из немногих параметров, который в известных пределах формировался самой организацией. Другие параметры, например, такие, как цены на отпускаемую продукцию, жестко регламентировались государством.

Однако стремительный переход от планово-централизованных методов управления экономикой к рыночным методам и, соответственно, возникновение необходимости исчисления стоимости одних и тех же объектов бухгалтерского учета в альтернативных оценках, а также увеличение числа объектов, требующих расчетов стоимости, позволяют говорить о выработке методологии таких расчетов. В этом ряду важнейшее место занимает определение принципов оценки финансовых результатов. Однако решение данной задачи сталкивается с определенными трудностями. Во многом это объясняется тем, что финансовый результат деятельности организации в том виде, который формируется посредством действующей информационной подсистемы учета финансовых результатов, – явление новое для российского бухгалтерского учета и требует существенного времени для его осмысления. С другой стороны, масштабную оценку финансового результата во многих случаях можно произвести только через оценку объектов учета, его формирующих.

В настоящее время нормативными актами бухгалтерского учета в целом определены возможные способы оценки основных объектов бухгалтерского учета. Однако с позиции учета финансовых результатов требуется экстраполяция базовых принципов оценки для получения целостной картины формирования величины таких результатов.

Как уже указывалось, важнейшим моментом в организации учета финансовых результатов является правило определения величины доходов и расходов. Неправильное определение величины доходов и расходов организации приводит к искажению показателей их стоимости и, как следствие, к неправильному исчислению финансовых результатов всей деятельности в целом. Таким образом, правило определения величины доходов и расходов, по существу, является правилом оценки конечного финансового результата. В этой ситуации речь идет об исчислении стоимости некоторой совокупности объектов бухгалтерского учета, сумма которых дает искомый результат. Следовательно, необходимо определить ту совокупность объектов учета, стоимость которых оказывает наибольшее воздействие на предмет исследования. Поскольку объектом рассмотрения является информационная подсистема учета финансовых результатов, то и критический анализ их способов оценки осуществляется в работе с позиции этой подсистемы, т. е. доходов и расходов, формируемых и отражаемых в ней.

Все доходы организации сразу и непосредственно в момент их возникновения отражаются в подсистеме учета финансовых результатов. Они представляются в виде двух основных показателей: доходы по обычным видам деятельности и прочие доходы. Среди этих доходов по их значимости выделяются доходы от обычных видов деятельности. Поэтому их оценка приобретает самое актуальное значение в оценке финансовых результатов деятельности организации.

В соответствии с правилами бухгалтерского учета доходами от обычных видов деятельности считается выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. Следовательно, понятия "доходы от обычных видов деятельности" и "выручка", используемые при ведении бухгалтерского учета, означают одно и то же и являются по существу синонимами. В свою очередь, понятие "выручка" может трактоваться как величина денежных средств или иного имущества, полученная или подлежащая к получению от дебитора, т. е. сумму дебиторской задолженности. Таким образом, принципы оценки дебиторской задолженности покупателей и заказчиков в равной степени относятся и к оценке доходов по обычным видам деятельности организации.

Базовые правила оценки дебиторской задолженности четко определены Н. Н. Карзаевой (1.19, с. 7–48). Перенося их на объект исследования можно утверждать следующее.

Оценка дебиторской задолженности покупателей и заказчиков и, соответственно, выручки организации, производится исходя из условий, установленных договором между организацией и должником. Исходя из таких условий, возможны два принципиальных подхода к оценке выручки, определяемых установлением цены объекта, прописанной в договоре.

Первый подход – выручка оценивается по цене объекта продажи, предусмотренной договором купли-продажи. При этом такая цена может корректироваться в зависимости от определенных условий договора. В соответствии с этим оценка выручки предполагает три варианта ее отражения. Первый вариант предполагает отражение в бухгалтерском учете выручки в полном ее объеме. Второй вариант – предполагает отражение выручки в объеме обязательств покупателя, который воспользовался системой снижения цены (торговая сидка) при оплате объекта продажи. Третий подход к оценке выручки связан с ее отражением по первому или второму варианту в условных денежных единицах. По существу третий вариант заключается в переоценке выручки. При этом такая переоценка квалифицируется как переоценка выручки и имеет отношение к рассматриваемым доходам только в отчетном году. В том случае, если переоценка дебиторской задолженности осуществляется в году, следующим за отчетным, то возникающие доходы определяются как доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году. В этом случае такие доходы квалифицируются как прочие.

Второй принципиальный подход к оценке выручки заключается в том, что цена договором купли-продажи не устанавливается, а определяется как цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичный объект продажи. Следовательно, в основе рассматриваемого подхода к оценке лежит рыночная стоимость актива. Такая оценка получила название справедливой стоимости.

Для определения справедливой стоимости объекта продажи необходима совокупность определенных признаков, характеризующих наличие активного рынка. Так, например, М. И. Куер относит к ним наличие: торговых операций по однородным активам; потенциальных производителей и потребителей; открытых цен (1.31, с. 250).

В случае отсутствия активного рынка, этим же автором предлагается использовать различные технические способы оценки: цена последней аналогичной сделки, если с момента ее проведения до отчетной даты не произошло существенных изменений экономических условий; сопоставление с текущей рыночной стоимостью другого, очень похожего актива; анализ дисконтированных денежных потоков (1.31, с. 250).

Таким образом, оценка доходов от обычных видов деятельности носит многовариантный характер и в своей основе определяется условиями хозяйственных договоров.

Гораздо сложнее с оценкой расходов организации, поскольку они возникают на разных стадиях кругооборота имущества, и в той или иной степени влияют на величину конечного финансового результата. В подсистеме учета финансовых результатов расходы отражаются в агрегированном виде и представляются в виде двух совокупностей: себестоимость продаж (расходы по обычным видам деятельности) и прочие расходы.

В соответствии с нормативным регулированием оценка расходов по обычным видам деятельности, финансовый результат которых является важнейшим в деятельности организации, осуществляется двумя способами, которые в учетной практике получили название полная и сокращенная себестоимости.

Первый способ оценки расходов является традиционным для Российской Федерации. Полная себестоимость включает в себя ресурсы, израсходованные на производство продукции и доведению ее до потребителя. Она представляет собой сумму прямых расходов на объект учета затрат и пропорциональной доли общепроизводственных и общехозяйственных расходов, относимых на этот же объект. Также в состав полной себестоимости включаются расходы на продажу (коммерческие расходы). Рассчитанная таким образом себестоимость в подсистеме учета финансовых результатов квалифицируется как себестоимость продаж.

Второй способ оценки расходов является относительно новым для Российской Федерации. Указанный способ был введен в учетную практику с 1 января 1996 г. Принципы этого способа оценки расходов широко используются в мировой практике, где он получил название "директ-костинг" (direct costing).

Суть этого способа оценки расходов в Российской Федерации заключается в том, что общехозяйственные расходы не распределяются между объектами производственного учета, а сразу списываются на финансовые результаты организации. Таким образом, в подсистему учета финансовых результатов включается сокращенная себестоимость, которая меньше себестоимости, исчисленной по первому способу, на сумму общехозяйственных расходов, распределяемых между объектами производственного учета.

Однако формирование себестоимости продаж указанным способом влечет за собой необходимость отражения в подсистеме учета финансовых результатов всей суммы общехозяйственных расходов, которая в этом случае квалифицируется как управленческие расходы. Также здесь отражается и вся сумма расходов на продажу (коммерческих расходов). Соответственно, сумма всех расходов, квалифицируемая как себестоимость продаж при втором способе ее формирования, будет больше, нежели та, которая признается в учете с помощью первого из рассмотренных способов. Как правило, величина расхождений соответствует той доле общехозяйственных расходов, которая соответствует незавершенному производству и остаткам готовой продукции по состоянию на конец периода.

Таким образом, оценка расходов с помощью способа "direct-costing" позволяет увеличить расходы отчетного периода и тем самым снизить сумму финансового результата. Соответственно, оценка расходов на основе способа формирования полной себестоимости выпускаемой продукции (работ, услуг) увеличивает сумму финансового результата.

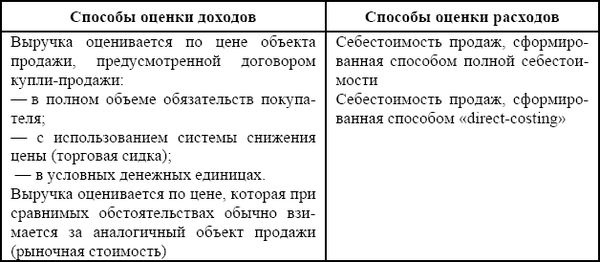

Совокупность способов оценки доходов и расходов по обычным видам деятельности представлена в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Оценка доходов и расходов по обычным видам деятельности

Таким образом, финансовый результат, выявленный путем сопоставления доходов и расходов по обычным видам деятельности, оцененных с помощью одного их указанных в таблице способов, порождает определенное значение его величины.

Оценка прочих доходов зависит от экономической природы объекта оценки. Вся совокупность операционных доходов оценивается в момент их признания в учете в фактической сумме поступления, вытекающей из условий соответствующих договоров. В своей основе также оцениваются и внереализационные доходы. В то же время оценка некоторой их части может осуществляться различными способами. Так, штрафы, пени и неустойки за нарушение условий хозяйственных договоров оцениваются в суммах, присужденных судом или признанных должником. В свою очередь, активы, полученные безвозмездно, оцениваются по их рыночной стоимости. И, наконец, суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности, оцениваются в сумме, по которой были отражены в учете организации на момент истечения срока давности. При этом все указанные доходы сразу и непосредственно отражаются в подсистеме учета финансовых результатов.

Свою специфику имеет оценка чрезвычайных доходов. Возмещение убытков организациями и виновными лицами, чьи действия повлекли за собой чрезвычайные обстоятельства хозяйствования, осуществляется в суммах, величина которых присуждена судом или признана должником. Оприходованные материалы, полученные от разборки испорченного в результате чрезвычайных обстоятельств имущества, оцениваются по их рыночной стоимости. Эти доходы сразу в момент их возникновения признаются в указанных суммах и отражаются в подсистеме учета финансовых результатов.

По-другому определяется величина чрезвычайных доходов, возникающих в результате страхования материальных ценностей, испорченных или утраченных в результате чрезвычайных обстоятельств. Величина таких доходов определяется в результате расчета осуществляемого в подсистеме учета расчетов (расчеты по имущественному и личному страхованию) и представляет собой разницу превышения суммы страхового возмещения над стоимостью материальных ценностей, испорченных или утраченных в результате чрезвычайных обстоятельств. Выявленная сумма квалифицируется как чрезвычайный доход и отражается в подсистеме учета финансовых результатов в фактической сумме расчета.

Таким образом, оценка прочих доходов, так же как и доходов от обычных видов деятельности, носит многовариантный характер и в своей основе определяется условиями их возникновения.

Так же как и оценка прочих доходов, оценка таких же расходов зависит от их экономической природы. Для большинства прочих расходов принципы их оценки вытекают из тех же принципов, на которых базируется оценка прочих доходов, но только в зеркальном порядке. Так, например, вся совокупность операционных расходов оценивается в момент их признания в учете в фактической сумме расхода, вытекающей из условий соответствующих договоров.

В свою очередь, оценка внереализационных расходов может осуществляться различными способами. Так, штрафы, пени и неустойки за нарушение условий хозяйственных договоров оцениваются в суммах, присужденных судом или признанных организацией. Суммы дебиторской задолженности, с истекшим сроком исковой давности, оцениваются в сумме, по которой были отражены в учете организации на момент истечения срока давности. При этом все указанные расходы сразу и непосредственно отражаются в подсистеме учета финансовых результатов.

Рассмотренные принципы оценки основных элементов, формирующих конечный финансовый результат, представленные в единой совокупности, позволяют получить целостную картину о влиянии оценки на его величину. При этом возможность выбора отдельных элементов оценки, наиболее благоприятных с позиции организации, делают ее активным участником процесса формирования информации о конечном финансовом результате и, соответственно, о ее деятельности в глазах внешних пользователей бухгалтерской информации.

Однако рассмотренных принципов оценки финансовых результатов, вытекающих из норм бухгалтерского права, недостаточно для определения места оценки финансового результата в науке о бухгалтерском учете. Для этого требуется глубокая теоретическая проработка оценки финансового результата через имеющиеся научно обоснованные подходы к оценке как элементу метода бухгалтерского учета.

Наиболее масштабный подход к проблемам оценки в бухгалтерском учете продемонстрирован Я. В. Соколовым, которым разработана всеобъемлющая классификация оценки. Такая классификация, по его мнению, "…должна быть рассмотрена как минимум с трех точек зрения: а) по предмету, б) по ее методу и в) по функции в информационном отражении хозяйственных процессов" (1.84, с. 197–206). Используя принципы этой классификации, попытаемся идентифицировать конечный финансовый результат по указанным основаниям, выделяя внутри них те, которые наиболее емко характеризуют предмет исследования.

По предмету оценки Я. В. Соколовым предлагается провести ее классификацию по шести основаниям: по измеряемому объекту; по отношению субъекта измерения к оценкам; по отношению критериев исчисления к субъекту оценки; по временной принадлежности; по видам измерителя; по типам расчетов.