Заметных успехов добились при помощи выгодной торговли и эмуляции не только Англия, но и все страны, решившиеся на эмуляцию промышленной структуры Англии. Однако многим бедным странам этот путь был заказан - вначале из-за колонизации, а теперь из-за табу Всемирного банка и МВФ. В табл. 2 не показаны синергические эффекты 3-го и 4-го порядка, однако распространение знаний и высокий уровень издержек из сектора промышленности в другие сферы жизни - это очень важный эффект. Практический опыт, зародившийся в промышленности, влияет на сельское хозяйство. Одновременно с этим растущий уровень зарплат в стране делает выгодным вложение средств в сельскохозяйственные машины, позволяющие экономить на рабочей силе. Благодаря географической близости к промышленному сектору у крестьян возрастает покупательная способность. Только так сельское хозяйство выходит из экономической замкнутости и вводит разделение труда. Общий рынок рабочей силы привлекает излишки рабочей силы из деревни на работу в городе, в секторе обрабатывающей промышленности.

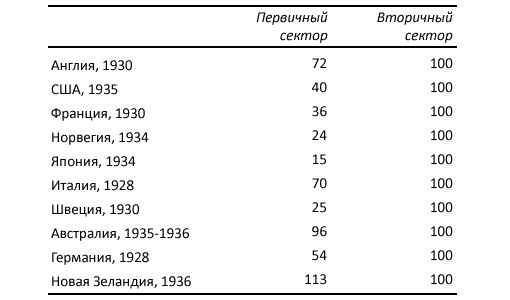

ТАБЛИЦА 2. Зарплаты в промышленности задают уровень зарплатам во всей экономике. Покупательная способность средней заработной платы в сельскохозяйственной отрасли по сравнению с промышленным сектором в десяти странах, 1928–1936 гг. Вторичный (= промышленный) сектор = 100

ИСТОЧНИК: Clark Colin. The Conditions of Economic Progress. London, 1940.

Даже в 1700-е годы связь между близостью к промышленной индустрии и процветанием сельского хозяйства была очевидна всем, кто об этом задумывался. В Мадриде и Неаполе сельское хозяйство было совсем неэффективным, потому что в них не было промышленности. Напротив, как заметили экономисты Просвещения, вокруг Милана, где промышленность процветала, сельское хозяйство было эффективным. Близость к промышленности создает в сельском хозяйстве кумулятивную спираль богатства - эффект, которого лишено сельское хозяйство в бедных странах. Сельское хозяйство, если оно не работает на одном рынке рабочей силы с производственным сектором, никогда не узнает синергического эффекта. Эти аргументы использовались (особенно после 1820 года), чтобы убедить фермеров США, что им выгодна индустриализация в условиях протекционизма. Да, убеждали экономисты, в ближайшее время придется платить за местные промышленные товары больше, чем раньше приходилось платить за английские, но в будущем развернется спираль богатства. Помимо Александра Гамильтона эту идею сумели успешно донести до американских крестьян экономисты Мэтью Кэри (1820 г.) и Дэниел Реймонд (1820 г.), а также политик Генри Клэй (1887 г.). Кэри и Реймонд сегодня почти забыты.

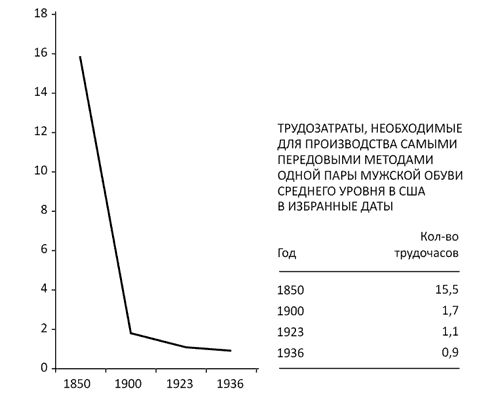

Есть еще один способ повлиять на рост и развитие - при помощи кривой производительности. Она отражает изменение производительности труда за определенный период времени. Поскольку нас интересует прежде всего уровень зарплаты и поскольку мы считаем, что производительность труда человека неразрывно связана с размером его зарплаты, то изучаем именно производительность труда. Глядя на кривую производительности, мы видим те же взрывы, что и на илл. 6, но под другим углом. Для кривой производительности характерны резкие падения в течение сравнительно короткого времени, как и для взрывов производительности. В любую временную эпоху случалось так, что определенные товары начинали производиться в огромном количестве в связи с ростом спроса на них. Согласно закону Вердорна, названному так в честь голландского экономиста Петруса Вердорна, рост объема производства увеличивает производительность благодаря возрастающей отдаче и техническому прогрессу, порожденному увеличением производственных мощностей.

На илл. 7 показано развитие производительности мужской обуви, которое наблюдалось в США с 1850 по 1936 год. В 1850 году на изготовление одной пары нужно было затратить 15,5 рабочих часа. Когда в производстве обуви случился взрыв производительности и благодаря механизации в 1900 году на изготовление такой же пары ботинок требовалось затратить всего 1,7 рабочих часа. В это время город Сент-Луис, штат Миссури, стал одним из богатейших в США благодаря производству обуви и пива. "Первый по пиву и ботинкам, последний в бейсболе", - говорили тогда о Сент-Луисе, в котором в 1904 году были проведены Олимпийские игры и всемирная ярмарка. После 1900 года кривая производительности ботинок выровнялась, в 1923 году на производство все той же пары требовалось 1,1 рабочих часа, в 1936 году-0,9. По мере того как кривая производительности выравнивалась, давление на зарплаты возрастало. Понемногу производство обуви было перенесено в бедные регионы. США долгое время экспортировали обувь, теперь страна импортирует почти всю обувь, которая в ней продается. Богатые страны, как правило, экспортируют продукты отраслей, в которых происходит быстрое технологическое развитие, и импортируют продукты пассивных отраслей. Это явление связано с тем, что в 1970-е годы получило название "жизненный цикл товара"; изучили и описали его профессора Гарвардской школы бизнеса Рэймонд Вернон (1913–1999) и Луис Т. Уэллс.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 7. Кривая производительности в производстве мужской обуви среднего уровня самыми передовыми методами. Соединенные Штаты Америки, 1850–1936 гг.

ИСТОЧНИК: диссертация Эрика Райнерта, 1980 г. (Erik Reinert. International Trade and the Economic Mechanisms of Underdevelopment. Ph. D. thesis, Cornell University, 1980.)

На илл. 7 мы видим типичную схему технологического развития. Новая технология рождается, стремительно развивается, затем ее потенциал понемногу снижается, и рост производительности выравнивается. Эта схема отражена и в схеме мировой торговли. Богатые страны, в которых рождаются технологические инновации, производят и экспортируют товары, пока кривая производительности крутая. В это время работают механизмы, которые мы описали выше под названием "модель сговора" в создании богатства.

Пока этот цикл не связан с упомянутой моделью, он может показаться безобидным. Стандартная экономическая наука концентрируется на торговле вместо промышленности, исходя из совершенной конкуренции (люди во всем мире могут производить обувь так же, как промышленники в Сент-Луисе в 1900 году), а также предполагая, что плоды технологического прогресса распространяются классическим методом, в форме дешевой обуви. Инструментарий стандартной экономической науки не позволяет зафиксировать тот факт, что в конкретный момент времени существует только несколько отраслей промышленности, в которых происходят те же процессы, что в производстве обуви в конце 1800-х, автомобилей 75 лет спустя или мобильных телефонов сегодня. Стандартная экономическая наука не обращает внимания на то, что рост происходит только в определенных областях деятельности - в нескольких отраслях промышленности в конкретный период времени. Она не замечает, как между отраслями промышленности действуют синергические эффекты, что высокие зарплаты в обувном производстве помогли поднять в городе здравоохранение и пивное производство, а также что этот процветающий городской рынок создал высокий спрос на продукцию американских фермеров. Короче говоря, она не замечает основных причин происходящего, спирали богатства кумулятивной каузации.

Когда кривая производительности выравнивается, это значит, что использован практически весь потенциал по увеличению богатства (до тех пор, разумеется, пока новая технологическая парадигма не коснется того же продукта какое-то время спустя). Когда производство обуви переносится в бедную страну, оно почти не способствует повышению уровня жизни. Собственно говоря, это производство потому и делегируется бедным странам, что производственный процесс больше не прогрессирует.

Известно, что инновации и знания приводят к экономическому росту, но после Адама Смита экономическая наука перестала изучать этот аспект экономики. Предполагается, что технологический прогресс и инновации, словно манна небесная, нисходят с небес, бесплатные и доступные всем ("совершенная информация"). Никто не учитывает того, что знания, особенно новые, дорого стоят и доступны отнюдь не каждому. Знания защищены барьером на вход: экономия на масштабах и накопленный опыт служат главными элементами этого барьера. Чем больший объем производства нарастила компания, тем меньше ее издержки. Чтобы измерять это явление, в промышленности у кривой производительности есть сестра - кривая общей эффективности. Кривая производительности отражает изменение производительности рабочей силы, а кривая общей эффективности - издержек производства. Если несколько фабрик используют одну технологию, то фабрика с самым большим объемом производства, как правило, имеет меньшие издержки на единицу продукции. В погоне за снижением издержек фабрика может стратегически снижать цены на свою продукцию (демпинговать), чтобы увеличить объем производства. Впоследствии, благодаря возросшему объему производства, издержки снизятся и снижение цен будет оправданно.

В гонке по кривой общей эффективности (в погоне за снижением издержек) фабрики в бедных странах с маленькими рынками, незнакомые с новыми технологиями, не имеют шансов на победу. На ранней стадии внедрения новой технологии неважно, высока ли стоимость рабочей силы; производство зависит от уровня подготовки рабочих, а также от близости к научно-исследовательским центрам. Как только объем производства вырастет, издержки снизятся и можно будет получить прибыль. Более 30 лет Бостонская консультативная группа успешно развивалась, объясняя своим клиентам, как работает кривая эффективности, как она, подобно кривой производительности, вначале круто идет вниз, затем выравнивается. Что же мы видим? Бедные страны могут вступить в конкуренцию только тогда, когда кривые производительности и общей эффективности выровнятся, а новые знания станут общим достоянием; при этом их конкурентоспособность будет основана на низких зарплатах и относительной бедности.

Со времен промышленной революции, с ее теорией выгодной и невыгодной торговли, богатые страны следили, чтобы в их границах происходили взрывы производительности. Эмулируя ведущую страну, богатые страны Европы построили собственную текстильную промышленность. В XX веке они позаботились о создании собственной автомобильной промышленности. Единственными странами, в которых не было ни той, ни другой, оставались колонии. Сотни лет повсеместно считалось, что лучше уступать в эффективности стране - носителю новой парадигмы, чем не иметь современной промышленности вообще. Кроме того, новые отрасли промышленности улучшают уровень жизни эффективнее, чем старые; в 1990-е годы стало очевидно, что лучше быть посредственным консультантом по информационным технологиям, чем лучшей в мире посудомойкой. Этот очевидный всем здравый смысл Рикардо положил конец пониманию того, что в мире, где есть множество отраслей промышленности, которые нуждаются как в редких, так и в распространенных ремеслах, и которые используют разные технологии в разные периоды времени, вполне возможна специализация в соответствии со сравнительным преимуществом в бедности.

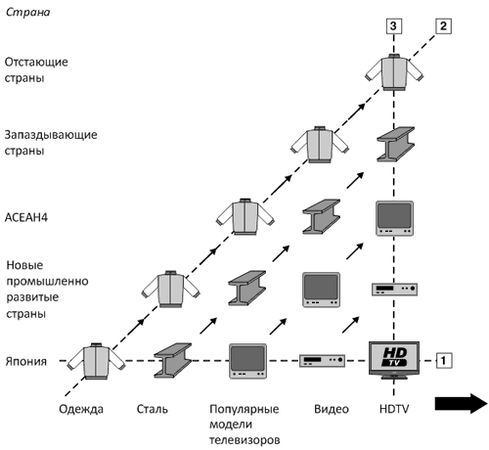

Бывали, впрочем, случаи, когда кривая производительности использовалась для того, чтобы сделать бедные страны богатыми, поочередно развивая в них высокие технологии. Японский экономист Канаме Акамацу в 1930-е годы назвал такую модель развития летящими гусями (см. илл.8).

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 8. Модель "летящих гусей": последовательная структурная трансформация стран Восточной Азии

ИСТОЧНИК: http://www.grips.ac.jp/module/prsp/FGeese.htm

Другой японский экономист, Сабуро Окита, ставший в 1980-е годы министром иностранных дел, в развитие этой модели предположил, что бедная страна может повысить свои технологии, перепрыгивая от одного продукта к следующему и при этом повышая наукоемкость. Первый летящий гусь (в данном случае Япония) преодолевает сопротивление воздуха за всех гусей, летящих следом, так что все они по очереди могут воспользоваться благами технологического прогресса. Много лет назад Япония начала производить недорогую одежду и достигла производительности, которая так резко подняла уровень жизни в стране (модель сговора), что ей стало невыгодно производить одежду Производство переместилось в Южную Корею, а Япония стала развивать производство телевизоров. Когда в Южной Корее вырос уровень жизни, производство одежды переехало в Тайвань, где существовало, пока и там не произошло то же самое - издержки производства стали слишком высокими. Производство переместилось в Таиланд и Малайзию, затем во Вьетнам. К тому времени многие страны использовали эту отрасль, чтобы повысить уровень жизни; все они прокатились вниз по крутой кривой производительности и стали богаче. Разумеется, для того чтобы играть в эту игру, необходимо, чтобы первый модельный гусь постоянно совершенствовал технологии.

Такую модель поочередного технологического развития не стоит путать с ее альтернативой - застойной колониальной моделью, которую мы называем тупиковой. Как мы видели на примере Гаити с его мячами для бейсбола, страна может остановиться в развитии, если продолжит специализироваться на технологически тупиковой деятельности. В случае технологического прорыва в ее области деятельности, в тупиковой модели бедная страна потеряет производство, как в примере с пижамами. В то время как Восточная Азия в ходе интеграции по большей части следовала принципу летящих гусей, экономические отношения Соединенных Штатов со своими соседями строились по тупиковой модели. Исторически сложилось так, что Канада последовала европейской модели ранней эмуляции, хотя многими фабриками владели американцы. Вопрос иностранной собственности - это всегда вопрос о том, какое производство иностранцы принесут в страну.

Теперь мы можем вернуться к основной теме этой книги. Разница в уровне жизни в богатых и бедных странах 250 лет назад выражалась пропорцией 1:2. Сегодня статистика Всемирного банка такова, что водитель автобуса в Германии получает реальную зарплату в 16 раз выше, чем его коллеги в Нигерии. Факт остается фактом, этот разрыв можно измерить, но пока ни такова теория не может удовлетворительно объяснить механизмы его роста. Мое объяснение следующее: страны, которые сегодня богаты, перепутали причины экономического роста - инновации, новые знания и новые технологии - со свободной торговлей, которая есть не что иное, как свободная транспортировка товаров через границы; здесь-то и кроется корень зла. Как когда-то Адам Смит, богатые страны перепутали век обрабатывающей промышленности с веком торговли.

Экономический рост проявляется в форме новых продуктов, а также в росте производительности согласно нашим потребностям. Этот рост, однако, крайне неравномерно распределяется между разными видами экономической деятельности. Как мы уже видели, производство мячей для бейсбола за последние 150 лет не коснулся технологический прогресс, чего не скажешь о производстве мячей для гольфа. На илл. 9 показано, как богатые страны увеличивают реальные зарплаты своих граждан, успешно снимая сливки с крутой части кривой производительности. Некоторые французские экономисты дали этому принципу название "система Форда", "фордизм": рост производительности в обрабатывающей промышленности распространяется в виде растущих зарплат сначала по промышленному сектору, а затем по всей экономике. Ежегодный рост производительности на 4 % традиционно приводит к тому, что возрастают зарплаты. Эта система построена на балансе уравновешивающих друг друга сил работодателя и работника; до последнего времени такой баланс существовал только в Северной Америке и Европе.