Тон бытовой вестернизации задавала высшая аристократия, которая, лишившись самурайских мечей, стремилась теперь подчеркнуть свою избранность близостью к европейской культуре. Главным центром европейской культуры стал дворец Рокумэйкан, построенный в Токио в 1883 году как место для проведения приемов и балов. Хотя Рокумэйкан должен был служить символом приобщения Японии к цивилизованному миру, светские мероприятия, проводившиеся в нем, порой производили на европейцев удручающее впечатление. Вот что писал тот же Де-Воллан об одном из японских балов: "Высокопоставленные японцы в расшитых мундирах, орденах, дамы в европейском платье, – и рядом мясник из Иокогамы с его полновесною супругою, которая у себя в Германии, вероятно, сидела за прилавком, а теперь, как представительница Европы, вращается в кругу принцев и министров. Но если на балах все-таки встречаешь многое, что вызывает улыбку, то кормление у буфета вызывает негодование. Точно это не люди хорошего общества, а какие-то дикари, которые вырывают друг у друга пищу. Тут забываются все приличия. Каждый тащит то, что может, из буфета и накладывает без разбора на тарелку кусок ветчины, майонез и бланманже – и все это пожирается с большой жадностью, точно люди не ели три дня".

"Цивилизовать Европу"

В ходе реформ Мэйдзи Страна восходящего солнца пришла к выводу, что пожинать плоды прогресса можно и не снимая кимоно.

Япония двигалась вперед семимильными шагами, хотя удавалось далеко не все из задуманного. Так, не сбылись надежды тех, кто ждал парламентской демократии. Хотя в 1889 году в стране появилась конституция, а годом позже – парламент, партии оставались послушными трону, а пресса считала своим долгом служить правительству. Планы превращения Японии в западную страну, безусловно, провалились, зато те, кто мечтал об "изгнании варваров", могли торжествовать.

Привить японцам дух предприимчивости в англосаксонском стиле тоже не получилось, и государству пришлось активно вмешиваться в сферу частного бизнеса. Одним из главных предметов японского экспорта был шелк-сырец, и поначалу торговля шелком велась на принципах свободного предпринимательства. Но частные торговцы стали отправлять в Европу некачественный продукт, и власть в 1885 году организовала гильдию шелкоторговцев, чью деятельность поставила под свой контроль.

То же произошло с экспортом чая. Как писали чиновники министерства торговли и земледелия, начиная с 1879 года "для удовлетворения все возрастающего спроса многие купцы стали продавать фальсифицированный чай. Это привело к неизбежному результату: цена на чай упала, и чаеторговцы погубили свою репутацию". Правительство вновь приняло меры – создало в 1883 году чайный синдикат, куда вошли наиболее крупные предприниматели в этой сфере.

Вместе с тем власть помогала молодому японскому бизнесу встать на ноги. Так, еще в 1872 году чиновники, побывавшие в Европе, привезли на родину новые технологии разведения шелковичного червя. Немедленно были созданы государственные лаборатории по их изучению, а многочисленные японские шелководы получили доступ к научным материалам, которые регулярно публиковались исследователями. Также при министерстве торговли и земледелия создавались опытные фермы, где разрабатывались передовые методы ведения сельского хозяйства.

Что касается промышленности, то ее пришлось налаживать с нуля. Государство неустанно строило образцовые заводы, проводило своими силами экспертизу их рентабельности, а после передавало их в частные руки за умеренную плату. Например, металлургия создавалась исключительно на казенные средства, поскольку частные предприниматели не хотели заниматься этим неизвестным им, капиталоемким и технологически сложным делом.

Под государственным контролем японская промышленность крепла год от года, промышленные товары занимали все большую долю в экспорте. Торговый оборот тоже постоянно увеличивался. Если в 1897 году он составлял ?30 млн, то через шесть лет достиг 60 млн. Однако быстрый успех нес в себе зерна будущих проблем. Во-первых, предприниматели, привыкшие к государственному покровительству, не слишком заботились о качестве товаров, что вело к снижению их конкурентоспособности. Во-вторых, правительство, развивая страну по собственному усмотрению, основывало производства, которые не были обеспечены ни сырьем, ни рынком сбыта, вроде той же металлургии. Как следствие, Японии, чтобы сохранить промышленность, пришлось со временем перейти к завоевательным войнам, которые и привели ее к краху в 1945 году.

Как бы то ни было, в конце XIX века страна чувствовала себя все более уверенно, и потому элита укреплялась во мнении, что империи давно пора переходить от обороны к наступлению. Чем больше плодов приносило японцам западничество, тем большее отторжение оно вызывало. Экономические успехи страны приводили многих к мысли, что Япония больше не нуждается в учителях и, пожалуй, сама может поучить других. В начале ХХ века один японский журнал писал: "Миссия наша – цивилизовать Европу, перестроить по-своему ее нравственные начала и ее религиозную жизнь: Европа глубоко развращена. Какой контраст представляет Япония с ее простотою, умеренностью, бескорыстием, честностью и героизмом!"

Впрочем, для начала решили цивилизовать Китай. В 1894-1895 годах Япония начала военные действия против Китая и Кореи и быстро добилась полного успеха. Успех, как это часто потом бывало в военной истории страны, был закреплен зверской резней в отбитом у китайцев Порт-Артуре. По мирному договору Япония получила от Китая остров Формоза (Тайвань) и Ляодунский полуостров с Порт-Артуром, но вскоре от Ляодуна пришлось отказаться под давлением мировых держав.

Потом настал черед России, имевшей определенные виды на Корею и Ляодунский полуостров, которые Япония уже считала однажды завоеванными. Русско-японская война показала, что Япония обладает превосходными армией и военным флотом, – Россия потерпела ряд болезненных поражений. После победы над великой европейской державой Япония могла считать задачу прорыва в цивилизованный мир полностью выполненной.

Японцы больше не стыдились своей культуры и своей истории, а были скорее склонны считать себя расой господ. Впрочем, до войны за создание "сферы сопроцветания Великой Восточной Азии" было еще далеко, и император Мэйдзи до нее не дожил.

Летом 1912 года стареющий император почувствовал себя плохо и вскоре впал в кому. Тут-то и оказалось, что реформы были не столь глубоки, как многие думали.

Дворцовый этикет запрещал врачам дотрагиваться до священного императорского тела, а доктора и профессиональные медсестры, у которых не было придворных рангов, и вовсе не могли попасть во дворец, так что об уколах и даже о сколько-нибудь серьезном обследовании не могло быть и речи.

29 июля 1912 года император-реформатор скончался, оставив после себя страну, прыгнувшую из средневековья в современность.

14 story. Мария Голованивская. ДЕНЬГИ № 29 (233) от 28.07.1999

Зигмунд Фрейд. Введение в психобизнес

Кто такой психоаналитик, сегодня знает каждый и каждый знает, что его услуги – дорогое удовольствие: за 45 минут полной словесной раскрепощенности вам придется заплатить от $50 до 250 (тем не менее в Америке этим увлекается каждый седьмой, в Европе – каждый пятый). Человека, придумавшего такой заработок, зовут Зигмунд Фрейд. О ЕГО ТЕОРИЯХ ИЗВЕСТНО МНОГО. О НЕМ САМОМ – МАЛО. Он не хотел, чтобы о нем знали.

– Ненавижу этих писак! – рычал Фрейд, вертя в руках свежий экземпляр своей очередной биографии. – Тысячу раз повторял, что общественность не имеет права на мою личную жизнь! Помру – тогда пожалуйста. И Цвейг – туда же, хочет, видите ли, увековечить мою жизнь! Я ему так и написал: "Кто становится биографом, обязуется лгать, утаивать, лицемерить, приукрашивать и скрывать свое собственное недопонимание". Биографы Фрейда недоумевали: ну надо же, какая цаца. Всю жизнь беспардонно копался в чужих жизнях, а тут – на тебе!

Тогда все только и говорили, что о переизданной истории 18-летней Доры, пришедшей к Фрейду с жалобами на непрерывный кашель, хрипнувший голос и боли в руках и ногах. Полежав часок-другой на знаменитом психоаналитическом диване, Дора призналась: друг семьи пытается ее соблазнить, а родители ее жалобам не верят. Начались долгие месяцы психоанализа.

– А знаете ли вы, что такое мастурбация? – сказал ей однажды Фрейд, поблескивая очками.

Дора залилась краской.

– А что такое оральный секс и однополая любовь? Фрейд курил одну сигару за другой. За стеной дыма Дора плохо видела его лицо. Фрейд говорил быстро, эмоционально. Он подробно рассказал девушке о половых извращениях, пытаясь внушить ей, что между нервным кашлем и оральным сексом есть прямая связь. 31 декабря 1900 года пациентка сбежала от него, и Фрейд изложил результаты этого опыта в специальной статье "Фрагменты анализа истерии: Дора". Европейская общественность начала века, взахлеб предававшаяся упадничеству, зачитывалась статьей. И проявляла к личности автора недюжинный интерес.

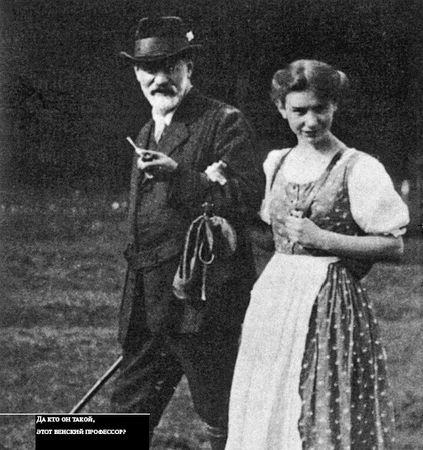

Да кто он такой, этот венский профессор, приписавший всему человечеству самые низменные с точки зрения этого человечества инстинкты?

Кто он такой, якобы доказавший, что каждый мужчина испытывает влечение к своей матери, а каждая женщина подсознательно желает разделить ложе со своим отцом? Кто были его родители и как у него самого-то со всей этой гадостью? Давать ответы на эти вопросы Фрейд не хотел, отказывая в аудиенциях потенциальным биографам. В подвалы собственного подсознания он не желал допускать никого.

Детство психоаналитика

Зигмунд Фрейд родился 6 мая 1856 года в городке Фрейберге, находящемся недалеко от границы Пруссии и Польши. Пять улиц, два цирюльника, с десяток бакалейных лавок и одно похоронное бюро. Городок находился в 240 километрах от Вены, и никакие ароматы бурной столичной жизни туда не доходили. Отец Фрейда Якоб был бедным торговцем шерстью. Недавно он в третий раз женился – на девушке, годящейся ему в дочери, которая год за годом рожала ему детей. Первенцем и был Зигмунд. Новая семья Якоба располагалась в одной, правда, достаточно просторной комнате, снимаемой в доме вечно пьяного слесаря-жестянщика.

В октябре 1859 года вконец обнищавшие Фрейды пустились на поиски счастья в другие города. Обосновались сначала в Лейпциге, затем в Вене. Но и Вена материального достатка не дала. "Бедность и нищета, нищета и крайнее убожество", – так вспоминал Фрейд свое детство. А еще прилежную учебу в лицее, успехи в языках, литературе, особенно античной, философии, похвалы учителей и ненависть сверстников, доводящих черноволосого отличника с тяжелыми кудрями до слез. Из школьных лет он, очевидно, вынес неудобный для последующей жизни комплекс: нелюбовь смотреть собеседнику в глаза.

Впоследствии, как и положено бедному еврейскому юноше, он увлекся политикой и марксизмом. Его лицейский друг Генрих Браун, основавший в 1883 году вместе с Каутским и Либкхнехтом Die Neue Zeit (орган немецкой социал-демократической партии), приглашал его сотрудничать. Но Фрейд сам не знал, чего хотел. Сначала он думал о занятиях правом, потом – философией. В результате, морщась от отвращения, отправился в медицинский – типичное поприще для юноши его национальности в то время. Преподаватели относились к нему так себе. Им не нравилась его непоследовательность в увлечениях, поверхностность и ориентированность на быстрое и легкое достижение успеха.

Молодость психоаналитика

После окончания медицинского факультета Фрейд ринулся в институт физиологии, где и проработал с 1876 по 1882 год. Он получал различные стипендии и с упоением изучал половые органы угря и других подобных тварей. "Никто никогда, – кипятился Фрейд, – еще не видел яичек угря". "Это были не половые органы угря, а зачатки психоанализа", – хором говорили годы спустя его последователи-психоаналитики. В 1884 году Фрейду надоедают угри, рыбки и ракообразные и он уходит в лабораторию профессора клинической психиатрии Мейнерта, чтобы заняться изучением мозга человеческих зародышей, детей, котят и щенков. Это было увлекательно, но не прибыльно. Фрейд пописывал статейки, написал даже книгу по модной тогда теме – афазии, расстройстве речи у больных, перенесших инсульт, но – тишина. За девять последующих лет было продано всего 257 экземпляров книги. Ни денег, ни славы.

А тут еще любовь. Однажды на отдыхе он увидел 21-летнюю хрупкую, бледную, невысокую девушку очень изысканных манер – Марту Берней. Ухаживания Фрейда были своеобразными. 2 августа 1882 года, спустя несколько месяцев после знакомства, он ей пишет: "Я знаю, что ты некрасива в том смысле, как это понимают художники и скульпторы". Они ссорятся и мирятся, Фрейд устраивает яростные сцены ревности, периоды кошмара сменяются счастливыми редкими месяцами согласия, но жениться без денег он не может. В 1882 году Фрейд поступает учеником в главный госпиталь Вены и получает там через год пост ассистента. Затем ведет там же платные занятия для стажеров, но все это – сущие гроши. Полученное звание приват-доцента по невропатологии тоже кардинально не меняет его положения.

В 1884 году появляется наконец надежда разбогатеть. Фрейд привозит в Вену из Мерка малоизвестный тогда алкалоид – кокаин – и надеется первым открыть его свойства. Однако открытие совершают его друзья Кенигстен и Коллер: Фрейд уехал отдохнуть с невестой, доверив начать исследование им, а они к его приезду успевают не только начать, но и закончить его. Мир узнает сенсацию: кокаин обладает локальным обезболивающим действием. Фрейд повторяет на каждом углу: "Я не в обиде на мою невесту за упущенный счастливый случай". Однако в своей автобиографии много позже пишет: "Из-за моей помолвки я не стал знаменитым в те молодые годы". И все время сетует на бедность, медленно приходящий успех, трудности в завоевании расположения людей, сверхчувствительность, нервы, заботы.

В следующий раз Фрейд упустил свой шанс в Париже, когда ездил стажироваться к доктору Шарко – тому самому, который изобрел контрастный душ. Шарко лечил истеричек, а таких на рубеже веков было больше, чем грибов после дождя.

Женщины в едином порыве падали в обмороки, не видели, не слышали и не обоняли, хрипли, рыдали и накладывали на себя руки. Тут-то Фрейд и надеялся показать, на что он способен. Перед отъездом он пишет своей невесте: "Моя маленькая принцесса. Я приеду с деньгами. Я стану великим ученым и вернусь в Вену с большим, огромным ореолом над головой, и мы тотчас же поженимся". Но приехать с деньгами не получилось. В Париже Фрейд понюхивал кокаин, шатался по улицам, попивал абсент, возмущался внешним видом парижанок (безобразны, кривоноги, длинноносы), по ночам сочиняя глобальный труд. О своей работе в одном из писем он говорил: "Каждую ночь я занимаюсь тем, что фантазирую, обдумываю, строю догадки, останавливаясь лишь тогда, когда дохожу до полного абсурда и изнеможения".

В общем, у Фрейда с Шарко не сложилось. Темные глаза Шарко, источавшие необычайно мягкий взгляд, смотрели больше поверх головы молодого Фрейда, без стеснения делящегося со своими друзьями ставшей навязчивой к тому времени идеей: "Чем я хуже Шарко? Почему я не могу быть таким же знаменитым?" По вторникам Шарко устраивал публичные сеансы, которые Фрейда завораживали (картина с изображением такого сеанса всегда висела впоследствии в его кабинете). В зал, набитый до отказа зрителями, вводили бьющуюся в припадке истеричку, и Шарко излечивал ее гипнозом. Лечение – это театр, понял тогда Фрейд. Так и должна выглядеть клиническая практика нового образца.

Единственное, что Фрейду удалось получить у Шарко, – его произведения для перевода на немецкий. Он перевел несколько толстенных книг по гипнозу, овладеть которым так и не сумел.

Зрелость психоаналитика

Возвращение в Вену было тягостным. Рухнули все надежды. Он все же женился, влез в долги, переехал в большую квартиру на Берггассе, 19. Его доклад про истеричек, сделанный по итогам стажировки, вызвал у ученой братии глубочайшую скуку. Продолжать исследования он не мог, врачи не подпускали Фрейда к своим больным. Ему, правда, предложили было управлять невропатологической службой при больничном институте, но он отказался: должность хотя и хорошая, но почти бесплатная.

А Фрейд хотел денег. Выход один – частная практика. Он дает объявления в газеты: "Лечу нервные расстройства разного типа". Оборудует одну из комнат в своей квартире под кабинет. Клиентов пока нет. Но Фрейд уверен, что будут. Он ждет. И вот появились первые. Присланные друзьями-врачами. Как же это утомительно – часами выслушивать их жалобы! Приходят, торчат в кабинете по полдня. И непонятно, что с ними делать.

– Чего мне с ними делать, Марта, а? – недоумевает Фрейд. – У меня и практики нет. Может, учебник почитать?

Учебник – по электротерапии – принес университетский друг. Фрейд тут же втыкает электроды в несчастных пациентов. Результатов – ноль. Пробует по образу и подобию Шарко гипноз. Тоже ничего не получается. Не любит он смотреть людям в глаза – еще с тех самых лицейских пор. Потом изобретает метод концентрации, накладывает руки или палец на лоб больному и начинает давить и спрашивать: что вас беспокоит, что, что? Потом от отчаянья пробует массажи, ванны, отдых, диеты, усиленное питание. Все напрасно. Трогать пациентов руками и мучить вопросами он перестал после 1896 года, когда больная Эмма фон Н. пожаловалась, что Фрейд ей только мешает.

Техника психоаналитика

После этих неудач Фрейд одумался и попытался сделать процесс неудачного лечения комфортным хотя бы для себя. "Я не могу, когда меня рассматривают по 8 часов в день, – говорил он вечерами Марте. – И в глаза пациентам тоже смотреть не могу". Решение было найдено: пациента уложить на кушетку и сесть за его головой. Обоснование: чтобы он расслабился и ничто его не стесняло. Другое обоснование: чтобы не видел идиотских гримас доктора в ответ на бред, который он несет. Третье обоснование: чтобы тот чувствовал давящее присутствие врача. И никаких вопросов: пусть говорит, что хочет. Это и есть метод свободных ассоциаций, обнажающий подсознание. Так рождались основные нормы и догмы новой профессии. Фрейд старался подстроить практику и законы психоанализа под себя самого. О многом из этого он рассказывает 15 марта в немецком медицинском журнале, впервые употребив термин "психоанализ".

Денег пока мало, но Фрейд чувствует – дело пошло. Он много работает, пишет книги и статьи, избегает праздности, курит по 20 сигар в день (это помогает ему сосредоточиться). Его кабинет уже иной: диван с креслом у изголовья, журнальные столики с античными статуэтками, картина, изображающая сеанс Шарко, приглушенное освещение. Постепенно Фрейд додумывает и прочие детали, обеспечивающие психоаналитику комфорт. Такую, например: сеанс должен стоить дорого. "Плата за терапию, – говорит Фрейд, – должна существенно сказываться на кармане пациента, иначе терапия идет худо". В доказательство этого он еженедельно принимает одного бесплатного пациента и разводит потом руками: больной совершенно не прогрессирует (почему не прогрессируют – тема отдельная и достойная особых теорий, которые Фрейд излагал в безупречно яркой литературной форме и за которые в 1930 году получил премию Гете по литературе). В общем, за работу Фрейд брал много. Один сеанс стоил 40 крон или 1 фунт 13 шиллингов (столько тогда стоил дорогой костюм).