Непосредственной сдаче экзамена или зачета по любой учебной дисциплине всегда предшествует достаточно краткий период, когда студент должен сосредоточиться, систематизировать свои знания. Выражаясь компьютерным языком, он должен "вывести информацию из долговременной памяти в оперативную", сделать ее готовой к немедленному и эффективному использованию. Специфика периода подготовки к экзамену или зачету заключается в том, что студент уже ничего не изучает (для этого просто нет времени): он лишь вспоминает и систематизирует изученное.

Предлагаемое пособие поможет студентам в решении именно этой задачи применительно к курсу "Экономика".

Содержание и структура пособия соответствуют требованиям Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.

Издание предназначено студентам высших учебных заведений.

Содержание:

-

Тема 1. МИР БЛАГ, ОКРУЖАЮЩИЙ ЧЕЛОВЕКА 1

-

Тема 2. ПОТРЕБНОСТИ КАК ОСНОВНОЙ МОТИВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ 1

-

Тема 3. РЕСУРСЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2

-

Тема 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЫБОР И ГРАНИЦЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 2

-

Тема 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ 3

-

Тема 6. ВИДЫ И МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 3

-

Тема 7. ЭВОЛЮЦИЯ ИДЕЙ В ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ 3

-

Тема 8. ПРЕДМЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 4

-

Тема 9. РЫНОК КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 4

-

Тема 10. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ 5

-

Тема 11. ПОВЕДЕНИЕ ПРОДАВЦОВ И ПОКУПАТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ 5

-

Тема 12. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РЫНКЕ И ЗАКОН УБЫВАЮЩЕЙ ПРЕДЕЛЬНОЙ ПОЛЕЗНОСТИ 6

-

Тема 13. РЕАКЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЕГО ДОХОДА И ЦЕНЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ БЛАГ 7

-

Тема 14. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 7

-

Тема 15. ЗАКОН УБЫВАЮЩЕЙ ПРЕДЕЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 7

-

Тема 16. ИЗОКВАНТА И ИЗОКОСТА. РАВНОВЕСИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ЭФФЕКТ МАСШТАБА 8

-

Тема 17. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ФИРМА 8

-

Тема 18. ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА: ИХ ВИДЫ, ДИНАМИКА 9

-

Тема 19. ВЫРУЧКА И ПРИБЫЛЬ 10

-

Тема 20. ПРИНЦИПЫ МАКСИМИЗАЦИИ ПРИБЫЛИ 10

-

Тема 21. РЫНОЧНАЯ ВЛАСТЬ: МОНОПОЛИЯ 11

-

Тема 22. РЫНОЧНАЯ ВЛАСТЬ: МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ (ПОЛИПОЛИЯ) 12

-

Тема 24. АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА 13

-

Тема 25. СПРОС НА ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА 13

-

Тема 26. РЫНОК ТРУДА 13

-

Тема 27. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ЗАНЯТОСТЬ 14

-

Тема 28. РЫНОК КАПИТАЛА 14

-

Тема 29. ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА И ИНВЕСТИЦИИ 14

-

Тема 30. РЫНОК ЗЕМЛИ 15

-

Тема 31. ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА 15

-

Тема 32. ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ И БЛАГОСОСТОЯНИЕ 15

-

Тема 33. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ И НЕРАВЕНСТВО 16

-

Тема 34. ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА 16

-

Тема 35. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ЦЕЛОЕ 17

-

Тема 36. КРУГООБОРОТ ДОХОДОВ И ПРОДУКТОВ 17

-

Тема 37. ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ И СПОСОБЫ ЕГО ИЗМЕРЕНИЯ 18

-

Тема 38. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 18

-

Тема 39. РАСПОЛАГАЕМЫЙ ЛИЧНЫЙ ДОХОД 19

-

Тема 40. ИНДЕКСЫ ЦЕН 19

-

Тема 41. БЕЗРАБОТИЦА И ЕЕ ФОРМЫ 19

-

Тема 42. ИНФЛЯЦИЯ И ЕЕ ВИДЫ 20

-

Тема 43. ЦИКЛИЧНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 21

-

Тема 44. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 22

-

Тема 45. СОВОКУПНЫЙ СПРОС И СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 22

-

Тема 46. СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 23

-

Тема 47. ПОТРЕБЛЕНИЕ И СБЕРЕЖЕНИЯ 23

-

Тема 48. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ 24

-

Тема 49. ТЕОРИЯ МУЛЬТИПЛИКАТОРА 24

-

Тема 50. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ И НАЛОГИ 25

-

Тема 51. БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 25

-

Тема 52. ДЕНЬГИ И ИХ ФУНКЦИИ 26

-

Тема 53. ПРОПОРЦИИ ДЕНЕЖНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ И ДЕНЕЖНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАТОР 26

-

Тема 54. РАВНОВЕСИЕ НА ДЕНЕЖНОМ РЫНКЕ 27

-

Тема 55. БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА 27

-

Тема 56. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 28

-

Тема 57. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И РАЗВИТИЕ 28

-

Тема 58. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 29

-

Тема 59. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ И ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА 29

-

Тема 60. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС 30

-

Тема 61. ВАЛЮТНЫЙ КУРС 30

-

Литература 30

А. И. Салов

Экономика

Тема 1. МИР БЛАГ, ОКРУЖАЮЩИЙ ЧЕЛОВЕКА

Особой разновидностью благ являются услуги, которые формируют отдельный экономический сектор – сферу услуг

1. Понятие блага. Блага – это все то, что удовлетворяет естественные потребности людей.

2. Структура благ. Наука выработала множество различных критериев, по которым можно классифицировать блага: созданы они человеком или природой, могут быть замещены в потреблении другими благами или нет, являются главными или второстепенными и т. д. (рис. 1.1)

Рис. 1.1.Основные классификации благ

Услуги – вид человеческой деятельности, не имеющий вещественной формы, но удовлетворяющий потребности человека. Современный мир имеет тенденцию к переходу от экономики, производящей товары, к экономике, оказывающей услуги.

3. Нерыночные и рыночные формы благ. Созданные блага люди первоначально использовали для своих собственных нужд. Такая система экономики называется натуральным хозяйством. Постепенно ей на смену пришло товарное хозяйство, когда в ходе разделения и специализации труда люди стали обмениваться благами, причем не только излишками, но и специально изготовленными на продажу. В результате возникла специфическая разновидность экономических благ – товар.

Товар – это продукт труда, предназначенный на продажу.

4. Ценность благ для людей. При товарном хозяйстве обмен благами происходит на рынке. Этот обмен выгоден и продавцам, и покупателям, если он доброволен и равнозначен. Следовательно, блага надо соизмерять. Люди научились это делать с помощью денег.

Но что лежит в основе равнозначного обмена благ: затраты труда на его производство или полезность благ для потребителя?

В экономической науке имеются две теории, объясняющие это явление, причем обе ведут истоки от классической школы А. Смита, Д. Рикардо и Д. С. Милля, – это трудовая теория стоимости и теория убывающей предельной полезности.

В настоящее время среди ученых укрепилось мнение о том, что обе они дополняют друг друга и могут быть объединены в одну общую теорию.

Тема 2. ПОТРЕБНОСТИ КАК ОСНОВНОЙ МОТИВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ

1. Понятие потребности. Потребности – это нужды людей, выражающиеся в благах, товарах, услугах, требующихся для жизнедеятельности и развития.

Неудовлетворенные потребности являются для человека побудительным мотивом, стимулом к трудовой деятельности по созданию или приобретению недостающих ему благ.

Степень удовлетворения потребностей людей зависит от уровня развития сферы: материального производства и непроизводственной. В первой создаются материальные ценности – товары, а во второй – духовные ценности и услуги.

2. Закон возвышения потребностей. Потребности людей безграничны, хотя возможность удовлетворения потребности отдельного человека в конкретном благе вполне реальна. Человеческие потребности непрерывно растут количественно и качественно (закон возвышения потребностей), т. к. включают в себя не только индивидуальные нужды, но и потребности социальных групп, трудовых коллективов работников, населения и, наконец, государства в целом. При этом производство не только удовлетворяет растущие потребности населения, но на основе развития науки и техники предлагает новые, ранее не известные виды материальных благ, которые посредством широкой рекламы и маркетинговой деятельности фирм расширяют круг существующих потребностей.

3. Потребности и потребление. Производство, откликаясь на потребности, создает поле для потребления.

Потребление – это процесс удовлетворения потребностей людей, состоящий в использовании продуктов производства по их прямому назначению. При этом само производство, создавая блага, потребляет, расходует определенные ресурсы. Эту часть потребления принято называть производственным потреблением.

В условиях рыночной экономики потребление людей зависит от величины их доходов и измеряется с помощью таких экономических показателей, как: структура потребления, средний уровень потребления, потребление на душу населения и др.

4. Пирамида потребностей А. Маслоу. Существуют многочисленные классификации человеческих потребностей. Обычно различают материальные, духовные и социальные потребности. Однако в современных условиях наибольшее распространение получила теория американского экономиста А. Маслоу, расположившего потребности в восходящем порядке – от низших (материальных) до высших (духовных) (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Пирамида социальных и человеческих потребностей по А. Маслоу

Тема 3. РЕСУРСЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

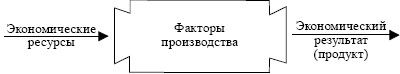

1. Понятие ресурсов и их классификация. Экономические ресурсы – это все то, чем располагает общество для производства товаров и услуг. Общая величина ресурсов характеризует потенциальные возможности развития экономики. Они являются исходным звеном в процессе производства благ (рис. 3.1).

Рис. 3. У. Процесс производства благ

К ним относятся:

– природные (естественные) ресурсы;

– материальные ресурсы;

– человеческие ресурсы;

– финансовые ресурсы в виде денежных средств населения, фирм, бюджета;

– информационные ресурсы в форме цифр, фактов, сведений, характеризующих состояние экономики.

2. Проблема ограниченности ресурсов. Использование ресурсов в хозяйственной деятельности связано с доступностью их получения. Часть благ, таких как атмосферный воздух, вода, солнечный свет, ветер, приливы и отливы, доступны для всех людей без ограничения и исключений. Такие ресурсы называются свободными и в хозяйственных расчетах не учитываются. Остальные ресурсы (экономические) всегда существуют в ограниченном количестве. Эта ограниченность носит как абсолютный, так и относительный характер.

Принцип ограниченности ресурсов диктует необходимость их рационального распределения и использования, экономии и заботы о восстановлении.

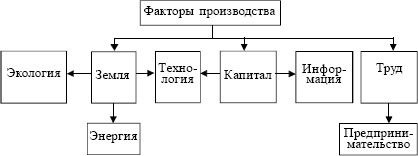

3. Факторы производства. Ресурсы, вовлеченные в производство, модифицируются в его факторы. Их общая величина составляет производственный потенциал экономики. Существуют различные классификации факторов производства. Традиционно исходной в науке является теория "трех факторов производства", предложенная более 200 лет назад французским экономистом Ж.Б. Сэем. Она включает в себя труд, землю и капитал. Это основные факторы производства. В современных условиях они дополняются предпринимательской деятельностью, технологией, энергией, информацией и экологией. Их взаимосвязи можно выразить схемой (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Взаимодействие факторов производства.

Дадим определения всех приведенных факторов производства.

Труд – это расходование человеком в созидательных целях его физической, интеллектуальной и духовной энергии. Труд в процессе производства характеризуется интенсивностью и производительностью.

Интенсивность труда – его напряженность, измеренная степенью расходования рабочей силы в единицу времени.

Производительность труда – его результативность, измеряемая количеством благ, произведенных в единицу времени.

Земля – естественные природные ресурсы.

Капитал – созданные людьми средства производства и деньги, используемые при производстве товаров и услуг.

Предпринимательство – деятельность, направленная на получение дохода, прибыли. Предпринимательская деятельность выражается в организации производства в соответствии с поставленными целями.

Технология – способы воздействия на ресурсы в процессе производства. Новые технологии, созданные человеком, расширяют возможности использования свойств ресурсов и позволяют развивать безотходные и малоотходные технологии.

Энергия – движущая сила, преобразующая природные ресурсы с целью создания благ. До недавнего времени этот фактор не выделялся в качестве самостоятельного, так как движущей силой при производстве материальных благ выступала преимущественно физическая сила человека или животных.

Информационный фактор – поиск, сбор, обработка, хранение и распространение полезных сведений, необходимых для производственной деятельности человека. Роль этого фактора в современных условиях также резко выросла и оказывает воздействие на всю рыночную экономику, предопределяя выбор потребителей и производителей на микроэкономическом уровне.

Экология – взаимодействие человека с окружающей природой. Любая производственная деятельность человека прямо или косвенно связана с воздействием на окружающую среду.

Результатом взаимодействия факторов производства является создание благ.

Тема 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЫБОР И ГРАНИЦЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

1. Что, как и для кого производить? Любая страна, развивая производство, вынуждена ставить перед собой три фундаментальных вопроса: 1) что из благ производить, 2) как их производить и 3) для кого это делать?

В условиях рыночной экономики производитель ставит перед собой цель получения максимально возможного дохода, отбирая для производства наиболее подходящие для этой цели материальные блага. Это ответ на первый вопрос: что производить?

Определившись с кругом выпускаемых товаров, фирмы в рыночной экономике выбирают те технологии, которые обеспечивают наименьшие затраты на производство. Таким образом, рынок дает ответ на второй фундаментальный вопрос экономики: как производить товары и услуги?

Население, обладая денежным доходом, который также является ограниченным потребительским ресурсом, сравнивая цены разных товаров и примеривая их к собственным возможностям, выбирает, что и по какой цене покупать. Следовательно, в рыночной экономике товар производится для потребителя.

2. Закон редкости. В рыночной экономике ресурсы не просто ограничены – они редки, т. е. их не хватает на всех, и поэтому люди вынуждены конкурировать за право их использовать.

В хозяйственной практике постоянно воспроизводится зависимость между ограниченностью, редкостью ресурсов и необходимостью для людей делать выбор: что производить, а от чего отказаться. Поэтому в экономике действует закон редкости. Его сущность заключается в невозможности удов – летворить безгранично растущие потребности, что вынуждает людей делать выбор в очередности и степени их удовлетворения, а также заставляет их при этом рационально использовать ресурсы.

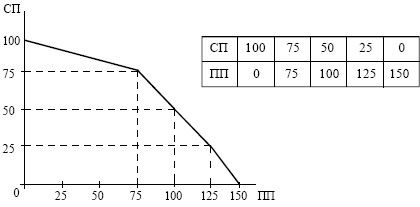

3. Кривая производственных возможностей. Действие закона редкости можно проиллюстрировать с помощью кривой производственных возможностей. Она показывает, какой максимальный объем производства товара или услуги может быть получен при данном объеме производства другого товара (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Кривая производственных возможностей

СП – средства производства;

ПП – предметы потребления.

Кривая производственных возможностей разграничивает экономическое пространство на две части: возможных и невозможных из-за необеспеченности ресурсами уровней производства. Сама эта кривая может перемещаться, расширяя или сужая сферу производственных возможностей. Прогрессивный сдвиг кривой происходит в двух случаях:

1) под воздействием научно-технического прогресса (изобретений, новых технологий и др.);

2) в результате роста ресурсов (открытия нового месторождения, увеличения численности трудоспособного населения и т. п.).

При сбалансированном соотношении факторов на перспективу сдвиг кривой производственных возможностей будет осуществляться равномерно (рис. 4.2).

4. Понятие альтернативной стоимости.

Кривая производственных возможностей показывает цену переключения ресурса с производства одного товара на другой в форме альтернативной стоимости. Альтернативная стоимость – это количество альтернативного товара, которым надо поступиться ради производства дополнительной единицы данного товара.