– Пункт, согласно которому часть готовой продукции выделяется в пользу каждого из заказчиков пропорционально понесенным затратам, связанным с изготовлением общего количества готовой продукции. В затраты каждого заказчика включается заранее оговоренная стоимость предоставляемых им материалов, а также часть стоимости переработки общей партии материалов, которую каждый из заказчиков готов заплатить согласно условиям договора.

– Общее количество готовой продукции, которую завод обязуется произвести по условиям договора.

– Количество готовой продукции, принадлежащее каждому из заказчиков, согласно понесенным затратам по условиям договора.

В описанном виде трехстороннего соглашения отсутствуют нормы, противоречащие ГК РФ, либо нормы, по которым такой договор может быть признан ничтожным. Что касается приобретения заказчиками прав на вновь созданную продукцию, то, поскольку норма, согласно которой права на продукцию приобретаются пропорционально понесенным затратам, намеренно оговаривается в договоре, в этом случае такое условие никак не противоречит нормам КГ РФ (см. ст. 220).

С другой стороны, в ГК РФ не предусмотрено заключение договоров подряда, при которых в выполнении одной работы одновременно заинтересованы два заказчика. Обратная норма, когда одну и ту же работу выполняют два подрядчика, там предусмотрена. Но то, что подобный договор не выделен отдельной статьей, вовсе не означает его запрещенности, ведь общие нормы права он никоим образом не нарушает.

Возможен вариант заключения двух отдельных договоров: между заводом и предприятием № 1 и заводом и предприятием № 2. Но юридически это получается немного запутанней.

Схема выглядит следующим образом.

Предприятие № 1 передает подрядчику (заводу) часть материалов для изготовления отдельной (своей) партии товаров. Номенклатуры предоставленных материалов недостаточно для полной комплектации готового изделия, но их количество больше, чем необходимо материалов такой номенклатуры для изготовления заказанной партии товаров. Например, для изготовления изделия необходимо иметь детали А, В и С по одной штуке, заказчик же предоставляет детали А и В по две штуки на каждое заказанное изделие, а детали С у него вообще нет. Аналогично поступает и предприятие № 2, но оно предоставляет в избытке только деталь С . Подрядчик, в свою очередь, перед каждым из заказчиков в отдельности обязуется выполнить работу, восполняя недостающий материал "своим иждивением", то есть используя свой собственный материал. На самом деле он изготавливает обе партии товаров, комплектуя их из материалов, предоставленных обоими заказчиками. После этого возможны следующие варианты развития событий.

Первый – действия подрядчика признаются недобросовест–ными по отношению к обоим заказчикам, так как при изготовлении он, вместо собственного сырья, предоставил материалы, обремененные правами третьих лиц. После этого оба заказчика как стороны, понесшие "убытки" из-за того, что принадлежащие им материалы были переработаны подрядчиком, выставляют взаимные требования, а еще позже в результате взаимного соглашения распределяют между собой весь произведенный из их материалов товар пропорционально стоимости материалов.

Собственник материалов, утративший их в результате недобросовест–ных действий лица, осуществившего переработку, вправе требовать передачи новой вещи в его собственность и возмещения причиненных ему убытков (п. 3 ст. 220 ГК РФ).

Второй – подрядчик с отдельного согласия каждого из заказчиков уменьшает стоимость переработки для них с учетом оставшихся в его распоряжении "неиспользованных" материалов.

Подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала (п. 1 ст. 713 ГК РФ).

Такое согласие желательно получить еще на этапе заключения договора подряда. Для этого соответствующий пункт договора должен начинаться словом "Если...".

Вариант 2. Общий посредник. Суть схемы заключается в том, что и предприятие № 1, и предприятие № 2 передают в переработку имеющиеся у них материалы не напрямую, а поручив это посреднику, который должен действовать от своего имени, но за счет клиента. В данном случае, как возможный вариант, подходят и договор комиссии, и агент–ское соглашение. Рассмотрим ситуацию с договором комиссии, на схеме с агентским соглашением останавливаться не будем, так как технически она мало чем отличается.

По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за возна–граждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента.

По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки (п. 1 ст. 990 ГК РФ).

Порядок действий в этом случае будет следующий.

Предприятие № 1 как комитент передает комиссионеру имеющиеся у него материалы, комиссионер берет на себя поручение на выгодных для комитента условиях передать материалы в переработку для производства готовых товаров, необходимых комитенту для дальнейшей реализации. При этом комитент сразу ставит комиссионера в известность о том, что номенклатуры переданных материалов недостаточно для полной комплектации интересующих его изделий, и о том, что количество готовой продукции, которое он желает получить, не лимитируется и зависит от того, на каких условиях могут быть переработаны предоставленные материалы. Для правдоподобности комитент извещает комиссионера об испытываемом дефиците свободных денежных средств и поэтому о предпочтительном варианте заключения сделки, при котором стоимость услуг по переработке может быть оплачена каким-либо альтернативным методом.

Предприятие № 2 в то же время заключает с тем же комиссионером практически аналогичное соглашение, также передавая комиссионеру материалы для получения готовых товаров, причем точно таких же, какие желает получить предприятие № 1.

Отличие заключается в том, что материалы, которые передает на переработку предприятие № 2, как раз именно такие, каких недостает для полной комплектации изделий из материалов предприятия № 1, и еще в том, что предприятие № 2 не испытывает дефицита свободных средств.

Комиссионер, действуя в интересах обоих комитентов и считая свои операции наиболее выгодными для них, от своего имени передает материалы на завод для их переработки на давальческих условиях.

Принятое на себя поручение комиссионер обязан исполнить на наиболее выгодных для комитента условиях в соответствии с указаниями комитента, а при отсутствии в договоре комиссии таких указаний – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями (ст. 992 ГК РФ).

При этом оплата переработки осуществляется за счет предприятия № 2. Изготовленную продукцию комиссионер передает комитентам в количестве, пропорциональном понесенным каждым из них затратам.

Вещи, поступившие к комиссионеру от комитента либо приобретенные комиссионером за счет комитента, являются собственностью последнего (п. 1 ст. 996 ГК РФ).

Схема является достаточно удобной, а факт того, что оба предприятия выбрали одного и того же комиссионера, можно объяснить стараниями последнего. Якобы именно он с целью получения комиссионных нашел обоих клиентов и предложил им свои услуги.

Вариант 3. Простое товарищество. Эта схема применения метода "перекрестка" финансовых потоков с точки зрения законности является самой "непробиваемой" и удобной. Суть ее заключается в следующем: для совместного производства определенного вида продукции предприятия № 1 и 2 заключают договор простого товарищества (без образования юридического лица). В качестве вкладов в товарищество предприятие № 1 вносит сырье и материалы, а предприятие № 2 – материалы и некоторую сумму денег.

Необходимо отметить очень удобный с точки зрения минимизации налогов по методу "перекрестка" момент – денежная оценка вклада товарища производится по соглашению между товарищами. Из этого следует, что, независимо от балансовой стоимости вкладываемых в простое товарищество материалов, по соглашению товарищей этот вклад может быть оценен по-другому. А это, в свою очередь, позволяет устанавливать размер доли каждого товарища в общем имуществе товарищества практически произвольно. Более того, в качестве вклада в товарищество могут быть приняты и различные нематериальные активы.

Вкладом товарища признается все то, что он вносит в общее дело, в том числе деньги, иное имущество, профессиональные и иные знания, навыки и умения, а также деловая репутация и деловые связи (п. 1 ст. 1042 ГК РФ).

После того как товарищество создано, оно из имеющихся в распоряжении материалов производит готовые товары. Может быть выбран любой метод производства. Например, производство на давальческих условиях или на арендованном предприятии, или как-то по-другому – не имеет значения.

Поскольку целью созданного товарищества является не реализация, а только производство товаров, то по завершении производства оно прекращает свое существование. Оснований для этого можно найти множество.

Произведенная товариществом продукция является общей собственностью товарищей, поэтому при его ликвидации из произведенного количества товаров выделяется в натуральной форме доля каждого товарища.

Внесенное товарищами имущество, которым они обладали на праве собственности, а также произведенная в результате совместной деятельности продукция и полученные от такой деятельности плоды и доходы признаются их общей долевой собственностью, если иное не установлено законом или договором простого товарищества либо не вытекает из существа обязательства (п. 1 ст. 1043 ГК РФ).

Раздел общего имущества между участниками совместной собственности, а также выдел доли одного из них могут быть осуществлены после предварительного определения доли каждого из участников в праве на общее имущество (п. 1 ст. 254 ГК РФ).

После ликвидации товарищества оба предприятия по своему усмотрению распоряжаются полученными в качестве выделенной доли товарами. Предприятие № 1 (основная компания налоговой схемы) реализует товары покупателям – плательщикам НДС. Предприятие № 2 (вспомогательная компания на упрощенной системе налогообложения) реализует товары без уплаты НДС. Поскольку предприятие на упрощенной системе налогообложения не имеет права продать товаров более чем на 15 млн руб. в год, то следующее простое товарищество основная компания может соз–дать уже с другим предприятием.

Глава 4

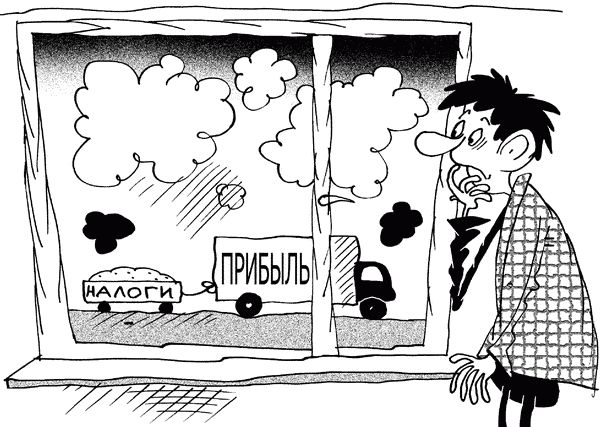

Налогообложение прибыли

Наряду с налогами, связанными с оплатой труда, и НДС, значительная часть общей налоговой нагрузки, которую обычно несет предприятие, приходится на один из основных федеральных налогов – налог на прибыль организаций (корпоративный налог). Его обязаны выплачивать практически все предприятия, исключение, как обычно, составляют организации, переведенные на упрощенную систему налогообложения, а также плательщики единого налога на временный доход и плательщики единого сельскохозяйственного налога, которые занимаются соответственной деятельностью (исключительно сельским хозяйством).

Стандартная ставка налога на прибыль – 24 % от налогооблагаемой базы. Она состоит из следующих частей:

– 6,5 % – в федеральный бюджет;

– 17,5 % – в региональный (бюджет субъектов Федерации).

Для отдельных категорий налогоплательщиков законами субъектов Федерации региональная ставка может быть понижена до 13,5 %. Налоговая ставка на прибыль иностранных организаций, не имеющих постоянного представительства в РФ, – 20 % со всех видов доходов. Дивиденды, полученные от иностранных организаций, облагаются по ставке 15 %, так же как и дивиденды, выплачиваемые иностранным организациям. Доход в виде дивидендов, полученных от российских организаций, облагается по ставке 9 %.

Налоговым периодом для определения налога на прибыль организаций считается один год. Но при этом отчетным периодом является каждый квартал для организаций, которые уплачивают авансовые платежи, исходя из расчетной прибыли, и каждый месяц для организаций, выплачивающих авансовые платежи, исходя из фактической прибыли. Налог выплачивается в виде авансовых платежей, начисляемых по итогам каждого отчетного периода.

Для определения даты получения доходов, а также даты осуществления расходов большинство организаций обязаны применять метод начисления, согласно которому доходы и расходы признаются в тот отчетный период, когда они имели место быть независимо от фактического получения оплаты.

Предприятия, средняя сумма выручки которых в каждом квартале не превышает 1 млн руб. , имеют право определять даты получения доходов и осуществления расходов, пользуясь кассовым методом. Согласно ему моментом получения доходов признается время фактического поступления средств на счета или в кассу предприятия, а также получения другого имущества, работ, услуг, имущественных прав и др. в качестве погашения задолженности.

Моментом несения расходов признается время прекращения встречного обязательства приобретателя перед продавцом. Если предприятие, работающее по кассовому методу, в течение года превысит предельный размер суммы выручки, то оно обязано перейти на метод начисления с начала этого года.

Специально для определения налога на прибыль налогоплательщик обязан вести, кроме бухгалтерского, еще и налоговый учет. Для этого можно либо дополнить регистры бухгалтерского учета некоторыми реквизитами, либо создать отдельные регистры налогового учета.

Общий порядок ведения налогового учета устанавливается в учетной политике предприятия для целей налогообложения. Если предприятие начинает осуществлять новые для себя виды деятельности, то оно обязано определиться с учетной политикой, в которой отражаются принцип и порядок налогового учета по этим видам деятельности. Учетная политика утверждается приказом руководителя предприятия.

База налога на прибыль организаций определяется как прибыль от реализации (включает в себя доходы от реализации за вычетом расходов, связанных с производством и реализацией) в сумме с прибылью от внереализационных операций (внереализационные доходы минус внереализационные расходы) и за вычетом убытков прошлых лет (не более 30 % от налоговой базы текущего периода; вычет возможен в течение 10 лет с момента получения убытка).

Налоговый учет доходов от реализации ведется отдельно по следующим группам.

– Доходы от реализации услуг и товаров собственного производства.

– Доходы от реализации покупных товаров.

– Доходы от реализации основных средств.

– Доходы от реализации имущества, кроме основных средств.

При этом убытки, полученные по отдельным группам, могут не уменьшать прибыль по другим группам.

Расходы классифицируются по следующим группам.

– Расходы, связанные с собственным производством и реа–лизацией.

– Расходы, связанные с реализацией покупных товаров.

Отдельная от основной налоговая база определяется по следующим видам операций.

– Доходы от долевого участия (дивиденды).

– Операции с ценными бумагами.

– Операции с доходными финансовыми инструментами.

– Доходы в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам.

Исчисление и уплата налога могут производиться налогоплательщиком по выбору: либо ежемесячно, исходя из суммы аванса за прошлый квартал, либо ежемесячно, но исходя из фактической прибыли с начала года.

Ежеквартальное исчисление и уплата налога могут быть доступны следующим предприятиям.

– Организациям, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от реализации в среднем не превысили 3 млн руб. за квартал.

– Вновь созданным организациям в течение первого квартала с момента государственной регистрации, если их доход не превышает 1 млн руб. в месяц.

– Иностранным организациям, которые осуществляют деятельность через открытое в России постоянное представительство.

– Некоммерческим организациям.

– Бюджетным учреждениям.

– Участникам простого товарищества.

– Выгодоприобретателям по договорам доверительного управления.