Глава 2 Система управления ТСЖ как основа его эффективного функционирования

После образования ТСЖ и регистрации его в качестве юридического лица вопрос о выборе способа управления, как правило, решается в пользу управления ТСЖ.

Действительно, затратив значительные усилия на организацию ТСЖ и имея избранное общим собранием правление, вряд ли целесообразно передать многоквартирный дом управляющей организации, ориентированной на получение прибыли и часто не имеющей ни необходимых материально-технических и финансовых ресурсов, ни квалифицированного персонала.

Однако, осуществив выбор в пользу ТСЖ, следует в первую очередь создать собственную дееспособную систему управления как основу эффективного функционирования ТСЖ.

Вопросу создания такой системы посвящена настоящая глава.

2.1. Общие сведения об организационных системах управления

Управление в широком смысле этого слова представляет собой целенаправленную координацию общественного воспроизводства. В процессе осуществления этой координации различают два основных типа систем управления. Первый из них – система управления технологическими процессами (машинами, механизмами, доменным процессом, полетом ракеты или спутника и т. д.), второй тип – организационные системы управления, которые управляют использующими средства труда коллективами людей и их отношениями, возникающими в этом процессе.

Система управления ТСЖ относится к организационным системам управления, и ей свойственны все особенности этих систем.

В системе управления выделяют две подсистемы, которые в дальнейшем мы будем называть системами: управляющую и управляемую. Управляющая система осуществляет функции управления, а управляемая является его объектом. Управляющая система часто отождествляется с субъектом управления, который также формирует цель управления.

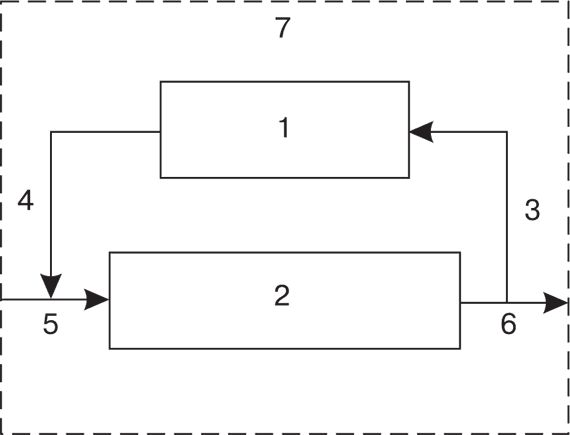

Между управляющей и управляемой системами должны существовать каналы связи. По каналу, ведущему к управляющей системе от управляемой, передается информация о состоянии последней, по каналу связи противоположного направления передается управляющая информация (управляющие воздействия). Таким образом, управляющая и управляемая системы соединены контуром обратной связи (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Схема системы управления с обратной связью: 1 – управляющая система; 2 – управляемая система; 3 – канал передачи информации о состоянии; 4 – канал передачи управляющих воздействий; 5 – воздействие среды на объект управления; 6 – выход объекта управления; 7 – внешняя среда

Обратная связь позволяет определить наиболее целесообразные пути и средства организации процесса регулирования деятельности управляемого объекта. Регулятор с обратной связью реагирует как на возмущения внешней среды, так и на изменения во внутренней структуре объекта управления, что гарантирует компенсацию возмущения любого рода и создает замкнутый контур информации.

Возмущения внутренней и внешней среды предопределяют вероятностный характер и неопределенность поведения, характерные для организационных систем управления. В системе управления ТСЖ возмущения во внешней среде могут проявляться в целом ряде факторов: в перебоях в снабжении энергоносителями, в недопоставке заказанных материалов, в аномальной температуре наружного воздуха и других природных явлениях, в новых требованиях нормативных актов и надзорных органов, в резком увеличении стоимости материалов и услуг ЖКХ, в предъявляемых претензиях и исках, в невыполнении договорных обязательств различными организациями и т. п. Возмущения внутренней среды проявляются в невыходе на работу отдельных сотрудников по болезни и другим причинам, поломке машин и механизмов, сбое компьютеров и другой оргтехники, невыполнении или ненадлежащем выполнении обязанностей сотрудниками, возникновении непредвиденных аварийных ситуаций в инженерных системах и конструкциях здания, несвоевременном поступлении платежей от собственников квартир и жильцов дома и т. п.

В некоторых случаях признание отдельных возмущений за той или иной средой носит проблематичный характер. Например, аварийные ситуации могут возникнуть в самом объекте управления вследствие ненадлежащей эксплуатации, а могут быть результатом внешнего воздействия (избыточным или недостаточным значением параметров теплоносителя или холодной воды, подаваемых централизованно). Однако это не имеет принципиального значения, так как регулятор с обратной связью, о чем уже говорилось, реагирует на изменения как внешней, так и внутренней среды.

Рассматривая схему системы управления с обратной связью, представленную на рис. 2.1, можно определить одну из возможных формулировок этой системы. Система управления – это упорядоченная совокупность методов и средств, определяющих и организующих динамичные воздействия на управляемый объект для обеспечения его нормального функционирования. Можно также сказать, что система управления – это система, в которой реализуется процесс взаимодействия управляющей системы и объекта управления.

Система управления ТСЖ, как организационная система, должна отвечать принципиальной схеме системы управления с обратной связью. В то же время следует учитывать, что эта система призвана управлять сравнительно новой организацией, функционирование которой недостаточно изучено, а аналоги такой системы управления отсутствуют.

2.2. Организационная структура системы управления ТСЖ

Исходя из изложенных принципов построения организационных систем управления и принимая во внимание особенности организации и функционирования ТСЖ, можно определить, что в конструкции системы управления ТСЖ необходимо: установить форму управления; разработать организационную структуру управления; конкретизировать решаемые каждым структурным уровнем задачи; разработать стандарты предприятия, регламентирующие порядок принятия решений на всех уровнях управления; определить основные блоки системы и задачи, решаемые каждым из них.

Применительно к управлению ТСЖ можно определить три его формы: привлечение к эксплуатации и техническому обслуживанию специализированных организаций, осуществление этого обслуживания и эксплуатации собственными силами и смешанная форма, при которой часть работ по техническому обслуживанию передается специализированной организации, а часть выполняется собственными силами. Важно отметить, что при всех формах управления финансовые ресурсы и ответственность за эксплуатацию МКД находятся целиком в ведении ТСЖ.

Выбор формы управления фактически целиком зависит от состава членов правления: их образования, опыта работы, способности к обучению и освоению специфики управления ТСЖ, чувства ответственности, мотивации к участию в управлении и других деловых и моральных качеств, необходимых для выполнения ответственной, сложной и во многом новой работы.

Учитывая, что в правлении, избранном при организации ТСЖ, вряд ли найдутся профессионалы, способные самостоятельно решать как экономические и организационные, так и технические, связанные с эксплуатацией дома, вопросы, представляется целесообразным на начальной стадии функционирования ТСЖ использовать форму управления, при которой экономические задачи системы управления и организационные вопросы решает правление, а вопросы технического обслуживания и текущего ремонта – специализированная организация по договору с правлением.

Для контроля за деятельностью этой организации по техническому обслуживанию МКД может быть взят на работу профессиональный технический работник со статусом, например, главного инженера ТСЖ. В зависимости от его квалификации и местных условий для оперативного решения отдельных вопросов представляется целесообразным объединить под руководством этого работника несколько рабочих различных специальностей, например, для уборки территории и уходом за лестничными клетками, изъяв эту работу из договора с организацией по техническому обслуживанию. Такая смешанная форма управления должна быть довольно устойчивой и долговременной.

При накоплении определенного опыта и профессиональных навыков управление ТСЖ может целиком осуществляться силами правления. Принимать такое решение надо очень взвешенно, с учетом всех факторов, включая количество домов и квартир в ТСЖ, прилегающей территории, расчетом доходов и расходов на эксплуатацию, возможностью принять на работу соответствующих специалистов. Но даже при такой форме управления, когда техническое обслуживание и текущий ремонт перешли в ведение правления, отдельные элементы этого обслуживания, скорее всего, будут выполняться по договорам, например аварийные работы и некоторая часть текущего и капитального ремонта.

В предлагаемом варианте организационной структуры системы управления ее схема практически не зависит от выбранной формы управления и представлена на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Организационная структура системы управления

Организационная структура системы управления определяет иерархию построения органов управления системы, их взаимосвязь и задачи, входящие в компетенцию каждого уровня.

Организационная структура проектируется с расчетом на стабильную и долговременную работу. В то же время она должна быть способна к восприятию изменяющихся условий функционирования, требующих нового подхода к решению поставленных перед системой задач и локализации возникающих проблем. Так, например, при переходе от одной формы управления к другой, при стабильности и неизменности организационной структуры управления может произойти перераспределение обязанностей между ее различными уровнями на более соответствующие новым условиям функционирования системы.

Особенности деятельности ТСЖ как некоммерческой организации, управляемой собственниками квартир в многоквартирном доме, требуют уточнения и пояснения порядка и способов выполнения задач, стоящих перед каждым иерархическим уровнем управления. Выполнение этого требования особенно важно в связи с имеющимися случаями неадекватного прочтения отдельных положений нормативных актов и в связи с предлагаемым далее способом решения задач вторым и третьим уровнями управления.

В иерархии организационной структуры управления ТСЖ высшим органом управления, верхним звеном всей системы является общее собрание членов ТСЖ. К компетенции общего собрания относятся вопросы, указанные в ст. 145 ЖК РФ. Большинство из них в комментариях не нуждается, но содержание отдельных вопросов часто воспринимается неадекватно и требует пояснений. Так, ЖК РФ относит к компетенции общего собрания принятие и изменение правил внутреннего распорядка ТСЖ в отношении работников, в обязанности которых входит обслуживание многоквартирного дома, положения об их оплате труда. Очень часто правила внутреннего распорядка рассматриваются только как банальное определение времени начала и окончания работ, обеденного и технологического перерывов, т. е. ограничиваются описанием режима работы.

Определение и содержание правил внутреннего распорядка, а точнее, внутреннего трудового распорядка, дано в ст. 189 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ), которая рассматривает правила внутреннего трудового распорядка как локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с федеральным законодательством порядок приема к увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя (в рассматриваемом случае – у ТСЖ). Вот такой должен быть всеобъемлющий документ!

Следует особо остановиться на предлагаемом автором подходе к порядку приема и увольнения наемных работников. Он основывается на обязанности правления осуществлять наем и увольнение работников (п. 5 ст. 148 ЖК РФ) и предусматривает принятие правлением решения о приеме работника на ту или иную должность с определенным окладом, что сопровождается соответствующим приказом председателя правления. Аналогичным образом производится увольнение работника и изменение его оклада. Такая схема не предусматривает обязательного составления штатного расписания, этого атавизма советской плановой системы, она является гибкой и отвечающей интересам и потребностям ТСЖ в трудовых ресурсах. После утверждения общим собранием внутреннего трудового распорядка, в состав которого входит порядок приема и увольнения наемных работников, указанная схема становится легитимной и обязательной для осуществления приема, увольнения и изменения окладов наемных работников. При этом в утвержденном общим собранием положении об оплате труда работников предусматривается установление должностных окладов как для инженерно-технических работников, так и для рабочих и служащих. В то же время не исключается возможность составления списка наемных работников с указанием их должностей и окладов. В отличие от штатного расписания такой список носит вторичный характер и не требует утверждения ни общим собранием, ни правлением.

Положение об оплате труда должно определять форму оплаты труда, установление заработной платы, порядок, место и сроки выплаты заработной платы, удержания из заработной платы и ограничения их размера, исчисление средней заработной платы, сроки расчета при увольнении, выдачу заработной платы, не полученной ко дню смерти работника, оплату труда при совмещении профессий, оплату сверхурочной работы, в выходные и нерабочие дни.

Требует уточнения такая задача, решаемая общим собранием, как образование специальных фондов. Согласно п. 5 ст. 145 ЖК РФ, образование таких фондов входит в компетенцию общего собрания – но только сам факт образования. Кроме того, согласно п. 3 ст. 151 ЖК РФ, общее собрание должно утвердить порядок образования специальных фондов. Исходя из указанных требований, любой специальный фонд, например резервный, может быть образован только после принятия общим собранием, во-первых, решения о его образовании и, во-вторых, утверждения порядка образования специальных фондов.

В этом случае, нисколько не посягая на компетенцию общего собрания, правление в силу п. 1 ст. 147 и п. 9 ст. 148 ЖК РФ и устава ТСЖ, определяющих право правления принимать решения по всем вопросам деятельности общества, кроме относящихся к исключительной компетенции общего собрания, может и должно разработать и утвердить соответствующее положение о том или ином фонде, основанное на принятом общим собранием решении о его образовании в утвержденном порядке образования фондов. В положении указываются направления и порядок использования средств фонда.

Необходимо уточнить такую задачу общего собрания, как утверждение годового плана финансовой деятельности и отчета о выполнении такого плана (ст. 145 ЖК РФ). В ст. 151 ЖК РФ также упоминается финансовый план, согласно которому правление расходует денежные средства. Однако в ст. 148 указывается, что правление представляет общему собранию смету доходов и расходов, а в ст. 150 – что ревизионная комиссия представляет общему собранию заключение по смете доходов и расходов. Из этого можно сделать вывод, что смета доходов и расходов может отождествляться с финансовым планом, и большой ошибки в этом не будет. В то же время ближе к существующему порядку и практике составления документов, определяющих деятельность организации, – рассмотрение сметы доходов и расходов как основополагающего акта, на базе которого составляется более подробный и конкретный финансовый план, подлежащий утверждению общим собранием, которое должно быть также ознакомлено с основой этого плана – сметой доходов и расходов.

В этом случае доходная часть сметы представляет собой сумму коммунальных платежей и стоимости содержания и технического ремонта помещения, а также утвержденные специальные взносы и доход от других источников. В расходной части показываются затраты на коммунальные услуги и затраты на содержание и текущий ремонт. Сопоставлением обеих частей сметы определяется превышение доходов над расходами, которое условно относится к категории прибыли.

В финансовом плане в доходную часть переносятся остатки денежных средств из прошлого периода (+, -) и суммируется общий результат, а в расходной части полученная условная прибыль распределяется по образованным фондам и уточняются затраты на конкретные работы. При этом учитываются плата в бюджет и отчисления в фонды, а также сложившийся процент несвоевременных платежей за коммунальные услуги.

Следует отметить, что предлагаемый взгляд на смету доходов и расходов и финансовый план поддерживает Жилищный комитет Санкт-Петербурга, который в Письме от 03.03.2010 г. № 1744/10-3 указал, что "смета есть простейшая форма финансового плана".

Таким образом, уточнен и конкретизирован перечень задач, относящихся к компетенции высшего уровня управления ТСЖ – общему собранию членов ТСЖ.

Второй ступенью в иерархии организационной структуры системы управления ТСЖ является правление, на которое возложены исполнительные функции и которое подотчетно общему собранию. Обязанности правления определены в ст. 148 ЖК РФ и уставе ТСЖ.

Учитывая, что правление является органом коллегиальным, вся подготовительная и оперативная работа по выполнению его обязанностей, определенных ст. 148 ЖК РФ, возлагается, как правило, на председателя правления, что предопределяет раскрытие обязанностей правления в конкретной, приближенной к практике форме. Эта форма предполагает, что правление рассматривает, корректирует, согласовывает и утверждает (или отклоняет) представленные вопросы, а именно:

• рассматривает и принимает решение по случаям несоблюдения ТСЖ законодательства и требований устава ТСЖ, а также несвоевременного внесения платежей и взносов;

• рассматривает и согласовывает по представлению председателя правления смету доходов и расходов на соответствующий период и отчетов о финансовой деятельности; представляет их на утверждение общему собранию;

• утверждает перечень и сумму заключенных договоров на обслуживание, эксплуатацию и ремонт общего имущества в многоквартирном доме – по представлению председателя правления;

• систематически контролирует ведение списка членов ТСЖ, делопроизводства, бухгалтерского учета и отчетности лицами, на которых возложена эта обязанность решением правления;

• контролирует созыв и проведение общего собрания;

• при принятии общим собранием членов ТСЖ решения о порядке образования специальных фондов и образовании какого-либо конкретного фонда утверждает положение об этом фонде;