Понятно, что на столь слабой методической основе невозможно провести сколько-нибудь обоснованное ранжирование приоритетов и соответственно сформировать состав программных мероприятий в рамках критерия "эффект – затраты" сообразно специфике достигнутого уровня автомобилизации и сложившихся стандартов транспортного поведения.

В целом наши национальные программы по обеспечению БДД основывались и продолжают основываться на архаичных и неубедительных методических позициях. Поэтому их эффективность в условиях сохранения сложившейся институциональной среды и традиционной правоприменительной практики остается хотя и положительной, но весьма невысокой.

V. Еще одной отличительной особенностью отечественной парадигмы БДД является отсутствие понятий о разделенной ответственности за обеспечение БДД и соответственно гипертрофированное, мало реалистическое определение сферы ответственности государства. В частности, упомянутый ФЗ утверждает "приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении".

В разительном противоречии с этой формулировкой находятся федеральные программы и реальная практика.

Суть дела в том, что в рамках мирового опыта на том уровне автомобилизации и развития практик обеспечения БДД, на котором располагается или расположилась сегодня Россия, один из ключевых вопросов снижения смертности на дорогах в самом деле находится в полной ответственности государства – это формирование профессионального корпуса офицеров и сержантов дорожной полиции. Имеется в виду, что полицейские должны быть защищены законом, высокомотивированы, должным образом материально обеспечены, профессионально подготовлены, обеспечены самой современной материально-технической и информационно-технологической базой для выполнения своих обязанностей. Приоритетной задачей полицейского, находящегося в обозначенных комфортных условиях, становится защита прав и интересов добропорядочных участников дорожного движения; у него формируется четкий позитивный настрой на сотрудничество с ними. Соответственно формируются действенные неформальные коалиции дорожных полицейских и добропорядочных участников дорожного движения, способные обеспечить тотальное соблюдение должных стандартов безопасного поведения на дороге.

К сожалению, весь этот круг идей, вполне общепринятых в современной мировой практике обеспечения БДД, практически полностью упущен в ФЦП-2012, а также в проекте ФЦП-2020. Более того, термин "полиция" ни разу не встречается по всему тексту проекта ФЦП-2020. Формальные причины, по которым ФЦП отделена от программ развития профильной государственной структуры, связаны с особенностями бюджетного законодательства и хорошо известны. При этом очевидно, что такое разделение является сугубо контрпродуктивным.

VI. Негативной отличительной особенностью отечественной парадигмы БДД является заметный отрыв от мирового профессионального mainstream или, точнее говоря, идеологии заимствования частных деталей зарубежного опыта (типа запрета использования мобильных телефонов в процессе вождения) без каких-либо попыток имплементации его сущностных элементов.

За последние годы в России не издавались никакие зарубежные научные монографии, учебники или методические руководства по проблемам БДД. В результате отечественные должностные лица и инженеры по БДД не знакомы с классической зарубежной научной и учебной литературой по данному предмету, а также с современными версиями общепринятых в мире научно-практических документов, к примеру, популярным американским руководством "Highway Capacity Manual", переведенным на многие языки мира. Единственное русское издание отдельных фрагментов этого руководства было осуществлено еще в середине 1970-х годов.

Россия не вступила в IRTAD (см. главу 1) – авторитетную международную организацию, ведущую регулярный стандартизированный учет показателей численности, структуры и использования автомобильного парка, а также показателей аварийности по странам мира. Следует отметить, что участниками IRTAD являются все страны – члены ОЭСР, а также ряд прочих стран мира и многие национальные научные центры. Данные IRTAD используются в отчетах ООН, ОЭСР, ВОЗ, других международных организаций и, разумеется, во всех серьезных научных публикациях по проблемам БДД. Россия не представлена в IRTAD ни на государственном уровне, ни посредством отдельных научных центров, что выглядит особенно несообразно на фоне недавнего вступления страны в ВТО.

Регулярно проводимые в стране международные форумы по БДД носят преимущественно характер парадно-туристических мероприятий с участием членов королевских фамилий, автогонщиков-ветеранов, звезд эстрады и других публичных деятелей, заведомо не входящих в мировое научное сообщество.

Более того, в последнее десятилетие не было опубликовано ни одного сколько-нибудь заметного отечественного научного труда по теории и практике обеспечения БДД. Несмотря на наличие значительных по объемам финансирования НИОКР в рамках профильной ФЦП, в 2006–2012 гг. не появилось ни монографий, ни статей в авторитетных международных журналах, отражающих результаты проведенных исследований.

Такую ситуацию сложно признать нормальной. По ходу выполнения национальных программ по обеспечению БДД во всех ведущих странах мира ежегодно публикуется множество научных трудов, в том числе трудов сугубо нетехнической направленности, относящихся к сфере социологии, социальной психологии, институциональной экономики. Отметим также, что в рамках советских программ обеспечения БДД 1970–1980 гг. силами профильных центров того времени активно публиковалась вполне конкурентоспособная отечественная научная и методическая литература. В рамках ФЦП-2012 ничего подобного, к сожалению, не происходило.

С сожалением констатируем, что отечественная наука в сфере БДД безнадежно отстает от мирового уровня. Этот факт особенно прискорбен в связи с тем, что еще в 1970–1980-е годы научная школа профессора В. Ф. Бабкова безусловно находилась в mainstream обозначенной сферы научного знания.

VII. В отечественных методических и программных документах отсутствует адекватная трактовка базовых понятий, относящихся к сфере обеспечения БДД.

К примеру, в ФЗ "О безопасности дорожного движения" [№ 196-ФЗ] используется следующая дефиниция: "дорожное движение – совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог". Незачем говорить, что этот методический изыск не имеет аналогов в мировой практике.

В рамках государственной транспортной политики автомобили домохозяйств по-прежнему не рассматриваются в качестве самостоятельного сегмента национальной транспортной системы. Социально-психологическую сторону дела лучше всего иллюстрирует сохранение в общественном обиходе термина "автолюбитель", означающего, по сути, признание сугубой второстепенности 40-миллионного парка частных автомобилей. Прагматическую сторону дела иллюстрирует еще более важное обстоятельство: в России (в отличие от стран – лидеров мирового рейтинга БДД) не существует регулярного учета транспортной работы (т. е. суммарного пробега и пассажирооборота), выполняемой автомобилями домохозяйств. Соответственно у нас невозможно ведение общепринятой в развитых странах статистики транспортных рисков, рассчитанной исходя из фактического пробега автомобильного парка.

В России продолжает действовать контрпродуктивная, демагогическая по сути законодательная норма по поводу "прав на управление транспортными средствами" (ст. 25 ФЗ № 196-ФЗ), унаследованная из советской практики, с характерной для нее декларативной трактовкой вопроса о правах и свободах. В этом вопросе, как и в части многих иных базовых институтов автомобилизации, мы коренным образом отошли от практики развитых стран, описанной в главе 2.

Еще хуже обстоит дело с базовыми понятиями, позволяющими делать количественные оценки эффективности тех или иных мероприятий в сфере БДД. Центральное место среди этих понятий занимает цена или стоимостная оценка человеческой жизни (value of astatistical life – VSL).

В тексте ФЦП-2020 вместо этой категории фигурирует традиционный советский эвфемизм "норматив величины ущерба", принимаемый равным 5,728 млн рублей. При этом делается отсылка к "Методике оценки и расчета нормативов социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий", утвержденной Министерством транспорта России еще в 2002 г. и давно устаревшей, как в научно-методическом плане, так и с учетом развития отечественного законодательства в 2000-е годы.

Что означает эта цифра в реальном социально-экономическом и бюджетном измерениях?

Страховым законодательством предусмотрен "размер страховой выплаты за причинение вреда жизни потерпевшего" в размере 135 тыс. рублей, а также "не более 25 тыс. рублей на возмещение расходов на погребение – лицам, понесшим эти расходы", т. е. в общей сложности не более 160 тыс. рублей. Соответственно "норматив величины ущерба" превышает законодательно установленный размер более чем 35 раз. При этом меньшая цифра используется в реальных расчетах с населением, большая – в сугубо условных экономических выкладках.

На фоне реальных размеров выплат "за причинение вреда жизни потерпевшего" особенно абсурдно выглядит ряд декларативных норм из федерального закона о БДД. Эти нормы, как известно, провозглашают "приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении над экономическими результатами хозяйственной деятельности", "приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении", а также предусматривают, что "права граждан на безопасные условия движения по дорогам Российской Федерации гарантируются государством…".

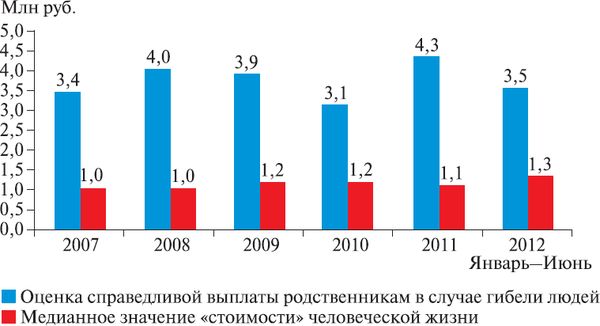

В 2007–2012 гг. по заказу ОАО "Росгосстрах" проводились регулярные социологические обследования, ставившие своей целью оценку справедливой, по мнению респондентов, денежной компенсации в связи с гибелью человека в ДТП, а также медианного (по выборке респондентов) значения стоимости человеческой жизни. Оценка для первой из названных величин колебалась в диапазоне 3,4–4,3 млн рублей; для второй – 1,0–1,3 млн рублей (рис. 31). Обе оценки сопоставимы по порядку величин с "нормативом величины ущерба" из ФЦП-2020, но при этом не более чем результат общественного мнения по поводу справедливой компенсации за гибель родственника.

Таким образом, в современной практике сохраняется сложившаяся в советское время коллизия между реальной и номинальной ценой жизни участника дорожного движения. Любопытно, что попытки советских инженеров ввести эту категорию в отечественную проектную практику встретили жесткое идеологическое неприятие: жизнь советского человека бесценна. Эта демагогическая конструкция сохраняется по сути дела и в современном политическом обороте, утверждая "приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности".

Рис. 31. Стоимостная оценка человеческой жизни по данным социологических обследований, проведенных по заказу ОАО "Росгострах" в 2007–2012 гг.

Что касается поведенческой оценки цены жизни (как собственной, так и чужой), то для значительной категории участников дорожного движения эта величина близка к нулю. Обширность этой категории связана, среди прочего, с исключительно высоким значением децильного коэффициента в России (16,4 в 2012 г.). Следствием этого факта является массовое пренебрежение "необязательными" видами страхования, своевременной диагностикой технического состояния транспортного средства, использованием ремней безопасности и, в первую очередь, массовой практикой опасного вождения.

В международной практике стоимость человеческой жизни (VSL) – величина, принятая одновременно как для практических страховых расчетов, так и для целей экономического анализа национальных программ и отдельных мероприятий по обеспечению БДД. Для стран – членов ОЭСР эта величина находится в диапазоне от 1 млн евро (Центральная и Восточная Европа) до 4,5 млн евро (США, Великобритания, Нидерланды).

Из вышесказанного ясно, что используемый в ФЦП-2020 "норматив величины ущерба" явно нуждается в серьезном научном осмыслении и количественной конкретизации. Ни того, ни другого до настоящего времени сделано не было.

□ Невысокая de facto цена жизни в России подтверждается сохранением архаической практики мировых соглашений с пострадавшими или семьями погибших, позволяющей виновнику избежать уголовного наказания даже в случае ДТП со смертельным исходом.

В рамках стандартных мировых практик обеспечивается должная защита прав пострадавших в результате ДТП, нарушения ПДД и прочих правил использования транспортных средств. Также обеспечено возмещение вреда, причиненного личности и имуществу потерпевшего, в том числе вреда здоровью и морального вреда. Обеспечено безусловное исполнение обязательств, которые могут возникнуть вследствие причинения вреда деятельностью, связанной с использованием транспортных средств. Механизм защиты – страховой, административный, в спорных случаях – судебный. Мировое соглашение по поводу компенсации причиненного ущерба, разумеется, может быть достигнуто, но оно не освобождает виновника от уголовного преследования со стороны правоохранительных органов.

Популярная в России практика заключения мировых соглашений – с одновременным освобождением от ответственности за убийство человека на дороге – сохраняется в настоящее время в основном в странах третьего мира.

VIII. В отсутствие устоявшейся системы базовых категорий и профессиональной экспертизы в сфере БДД все большее распространение получает практика механического внесистемного переноса отдельных элементов зарубежного опыта. Такие решения заведомо не учитывают общего контекста, в который вписаны конкретные мероприятия и технологии обеспечения БДД. При этом зачастую они продиктованы еще и лоббистскими соображениями.

□ Показательным примером может служить механизм обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО), исходный смысл которого в зарубежной практике заключался, прежде всего, в минимизации задержек трафика в связи с незначительными ДТП и соответственно в уменьшении количества стрессовых ситуаций на дорогах, порождающих более тяжкие ДТП.

В отечественной практике внедрение того же механизма привело едва ли не к противоположным результатам: увеличились потери времени на оформление, простои в пробках, дополнительная нагрузка легла на персонал ГИБДД. Единственными выгодоприобретателями автомобилисты считают автостраховщиков; в свою очередь, страховое сообщество жалуется на убыточность этого вида деятельности.

В точном соответствии с предупреждением Джона Адамса о "компенсации рисков", обязательное (как и добровольное!) страхование стало для многих категорий российских водителей (в первую очередь, молодых и обеспеченных) дополнительным стимулом к опасному вождению. В самом деле, взаимоотношения с пострадавшим сведены к минимуму, обязанности по возмещению ущерба переносятся на страховщика, вероятность судебного истребования разницы между возмещением по ОСАГО и фактическими затратами на ремонт невелика, вероятность уголовного наказания и вовсе ничтожна.

□ Другой характерный пример – планы тотального внедрения тахографов на грузовом автотранспорте. Заимствование зарубежного опыта в данной сфере абсолютно не критическое: ключевую роль играют лоббистские мотивы в части масштабного увеличения объемов продаж некоторого конкретного бортового оборудования.

Проблема безопасности в сфере грузовых автомобильных перевозок, в самом деле, крайне острая. Исследования условий труда водителей-профессионалов, работающих на условиях аренды (субаренды) грузовых автомобилей или автобусов подтверждают чрезвычайную опасность этой категории участников дорожного движения. Объективные экономические обстоятельства (договорной тариф на перевозку зачастую находится ниже границы безубыточности!) понуждают эту категорию водителей к заведомо рисковому поведению: всемерной экономии на техническом обслуживании автомобиля вплоть до несвоевременной смены шин, тормозных колодок и др.; загрузки автомобиля сверх любых разумных технических норм; выбора крайне опасных режимов движения, в частности неадекватных скоростей, рискованных маневров обгона и т. п.

Наиболее распространенным фактором риска является в этом сегменте вождение автомобиля с ненормированной продолжительностью рабочей смены. Исследования, проведенные в 2009 г. среди 8000 российских водителей-профессионалов, показали, что только 8 % из них работают не более 8 ч; 44 % – по 8–10 ч, 27 % – более 10 ч, 15 % – более 12 ч/сут.

С увеличением продолжительности рабочего времени водитель очевидным образом теряет концентрацию внимания, зачастую просто засыпая за рулем. Даже в Великобритании (стране – лидере мирового рейтинга БДД) до 10 человек еженедельно гибнут в авариях, виновники которых спали за рулем.

Заметим, что, например, в США количество рабочих часов и максимальные скорости движения устанавливает Департамент транспорта. Водитель-дальнобойщик, допущенный к межштатным перевозкам, может находиться за рулем не более 14 ч/день, после чего он обязан остановиться и отдохнуть не менее 10 ч. При этом речь идет именно о времени непрерывной работы и непрерывного отдыха; замена 10-часового отдыха несколькими краткосрочными перерывами запрещена. Для водителей, имеющих право на профессиональную работу исключительно в границах одного штата, предусмотрен иной режим труда и отдыха: они могут работать не более 70 ч за 8 календарных дней или не более 60 ч за 7 календарных дней. При отработке 65 ч за 6 дней водителю должно быть предоставлено 34 ч непрерывного отдыха. Эта, весьма изощренная система регуляции труда и отдыха водителей неукоснительно исполняется работодателями: контроль по данной позиции – тотален, а размер штрафа очень высок.

Таким образом, в зарубежной практике безопасность на грузовом автомобильном транспорте обеспечивается за счет системы действенных мер, упомянутых в главе 2 в рамках описания второй парадигмы. В первую очередь, речь идет о создании развитой сети объектов дорожного сервиса.