В этом же контексте большое значение имеют показатели, характеризующие отношение: собранных налогов к ВВП; государственного долга к ВВП; сальдо по текущим операциям платежного баланса к ВВП. Все они связаны с финансовыми аспектами экономических процессов, по которым Правительство должно принимать конкретные решения в налоговой системе, разработкой политики валютного курса и внешних заимствований. Например, отношение внешнего долга России к ВВП, составившее в 1999 г. по некоторым оценкам 111 %, рассматривается как сигнал принятия кардинальных мер в области внешнего заимствования и погашения прошлых долгов.

12. Основные макроэкономические показатели

Систему национальных счетов формируют следующие показатели:

1) валовой внутренний продукт (ВВП);

2) валовой национальный продукт (ВНП);

3) чистый внутренний продукт (ЧВП);

4) внутренний доход (ВД);

5) личный доход граждан (ЛД).

В настоящее время основным показателем национального производства в большинстве стран мира является ВВП.

Валовой внутренний продукт выражает совокупную стоимость конечных товаров и услуг, созданных внутри страны вне зависимости от национальной принадлежности факторов производства, используемых в производстве.

Валовой внутренний продукт рассчитывается тремя методами:

1) по доходам : суммируются доходы населения, корпораций, проценты по сбережениям, доходы государства от предпринимательской деятельности, а также в виде налогов на производство и импорт, амортизационные отчисления;

2) по расходам : суммируются потребительские расходы домашних хозяйств, инвестиционные расходы фирм, государственные расходы на закупки товаров, услуги и инвестиции и сальдо внешней торговли;

3) по сумме произведенной продукции : суммируются только добавленные каждой фирмой стоимости. При расчете ВВП по сумме произведенной продукции во избежание повторного счета учитывается только стоимость товаров и услуг, которые используются для конечного потребления и не используются для дальнейшей переработки. К добавленной стоимости относится только та часть стоимости продукта или услуги, которая создана на данном предприятии.

Различают номинальный и реальный ВВП.

Номинальный ВВП – это объем произведенных товаров и услуг в текущих, действующих в данном году ценах.

Реальный ВВП – это ВВП, измеренный в ценах базового года. За базовый год принимается тот год, с которого начинается измерение или с которым сравнивается ВВП.

Для приведения номинального ВВП к его реальному значению используются два индекса: индекс потребительских цен (ИПЦ) и дефлятор ВВП.

Индекс потребительских цен выражает относительное изменение среднего уровня цен группы товаров за определенный период. Он определяется по формуле:

ИПЦ = Стоимость потребительской корзины в текущем году / Стоимость этой корзины в базовом году × 100 %.

Реальный ВВП будет равен отношению номинального ВВП к индексу цен, умноженному на 100 %:

ВВП реал = ВВП ном / ИПЦ × 100 %.

Дефлятор ВВП показывает изменение цен по всем конечным товарам и услугам, произведенным в экономике, т. е. он более полно отражает изменение цен в обществе, охватывая все товары и услуги. Тогда:

ВВП реал = ВВП ном / Дефлятор × 100 %.

Валовой национальный продукт (ВНП) характеризует стоимость конечных товаров и услуг, созданных не только внутри страны, но и за ее пределами, т. е. созданных с помощью ресурсов, принадлежащих данной стране, независимо от их географического использования.

Валовой национальный продукт рассчитывается так же, как валовой внутренний продукт, но отличается от него на величину, равную разнице между экспортом и импортом.

Чистый внутренний продукт (ЧВП) измеряется вычитанием из ВВП амортизационных отчислений, т. е. стоимости инвестиционных товаров, остающихся в сфере производства. ЧВП характеризует величину стоимости ВВП, идущей на потребление населения и на частные инвестиции:

ЧВП = ВВП – А.

В случае подсчета чистого национального продукта (ЧНП) амортизационные отчисления вычитаются из ВНП.

Внутренний доход (ВД) – это ЧВП за вычетом всех косвенных налогов, выплачиваемых предпринимателями. ВД выступает как совокупный доход собственников всех факторов производства: заработной платы, прибыли, ренты, процента.

Для определения личного дохода (ЛД) из величины ВД следует вычесть: взносы на социальное страхование граждан, прибыль корпораций, уплаченные проценты за кредит и прибавить: дивиденды; трансфертные платежи, процентный доход.

Личный доход представляет собой весь доход, полученный отдельными лицами и идущий на потребление, сбережение и уплату налогов.

Если из ЛД вычтем индивидуальные налоги, уплачиваемые гражданами, то получим личный располагаемый доход (ЛРД), который идет непосредственно на потребление и сбережения, а не на уплату индивидуальных налогов, которые включают в себя, в частности, личный подоходный налог, налог на личное имущество, налог на наследство и др.

13. Совокупный спрос

Совокупный спрос характеризует желание и возможность населения, фирм, государства и зарубежных стран приобрести определенный объем товаров и услуг при сложившемся уровне цен.

В масштабах общества совокупный спрос складывается из следующих элементов: потребительского спроса на товары и услуги – C; инвестиционного спроса фирм – I; государственных закупок – G; чистого экспорта – X.

Можно выразить совокупный спрос следующим образом:

AD = C + I + G + X ,

где AD – совокупный спрос.

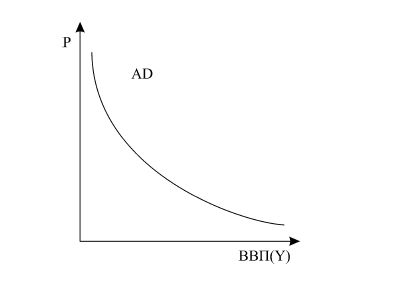

Совокупный спрос можно представить в виде кривой AD, где по оси ординат откладывается уровень цен (Р), а по оси абсцисс – не номинальный, а реальный продукт, т. е. выраженный в ценах базового года (рис. 2).

Рис. 2. Кривая совокупного спроса AD

Кривая совокупного спроса отражает изменение совокупного уровня расходов населения, Правительства, бизнеса и зарубежных стран в зависимости от изменения уровня цен.

На отрицательный наклон кривой совокупного спроса оказывают влияние следующие ценовые факторы:

1) "эффект процентной ставки" . При росте уровня цен потребители и производители вынуждены брать деньги в кредит, что ведет к повышению процентной ставки, снижению покупательной способности, сокращению инвестиций. в результате совокупный спрос уменьшается;

2) "эффект богатства". При повышении уровня цен стоимость финансовых активов, которыми владеет население (акции, облигации, срочные счета и др.), падает, население беднеет и совокупный спрос сокращается;

3) "эффект импортных товаров". При повышении уровня цен внутри страны спрос на отечественные товары сокращается, а на более дешевые импортные возрастает, что ведет к снижению совокупного спроса. Сдвиг кривой AD происходит в результате изменения неценовых факторов:

1) изменения в потребительских расходах , т. е. связанные с изменением уровня благосостояния: рост доходов, изменения в подоходном налоге и т. п.;

2) изменения в инвестиционных расходах , т. е. в объеме закупок средств производства, связанные с изменением уровня налогов на бизнес, уровнем использования производственных мощностей;

3) изменения в государственных расходах , вызываемые преимущественно политическими решениями;

4) изменения в расходах на чистый экспорт, обусловленные уровнем доходов в стране, изменением валютного курса;

5) изменения в мировой экономике , поскольку валютные колебания, экономический рост в других странах также влияют на совокупный спрос.

14. Совокупное предложение

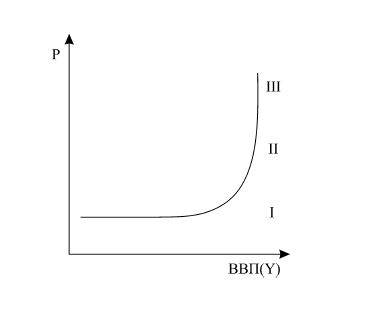

Совокупное предложение (AS) – это реальный объем выпускаемой продукции всеми производителями в экономике при определенном уровне цен. Кривая совокупного предложения может быть разделена на три отрезка:

1) горизонтальный;

2) промежуточный;

3) вертикальный (рис. 3).

Рис. 3. Кривая совокупного предложения

Горизонтальный, или кейнсианский, отрезок характеризуется тем, что на нем все факторы производства используются не полностью. На этом промежутке реальный объем производства не достиг своего потенциального уровня и имеются резервы мощностей, рабочей силы, запасы сырья. На этом отрезке рост производства происходит за счет неиспользуемых ресурсов и не сопровождается ростом цен (безработный, получивший работу, соглашается и на существующие условия оплаты труда, а владелец товарных запасов рад продать их по существующим ценам). Увеличение спроса будет влиять на рост производства. Такое положение может сохраняться до определенного уровня ВВП (Y1), после чего состояние экономики начнет меняться.

Промежуточный, или восходящий, отрезок кривой совокупного предложения соответствует постепенному вовлечению в производство свободных факторов, имеющих определенные границы. Дальнейшее вовлечение их в производство дает в конечном счете увеличение затрат, что сказывается на стоимости продукции. Происходит общий постепенный рост цен на товары и услуги, а производство растет не так быстро, как прежде.

На вертикальном, или классическом, участке производство достигло своего потенциального уровня (Y2), когда все ресурсы задействованы и достигнута полная занятость. В таких условиях за короткий срок невозможно достичь дальнейшего увеличения объема производства, даже если к этому побуждает увеличение совокупного спроса. Следовательно, изменение совокупного спроса может оказать влияние только на уровень цен, но не затрагивает объемов совокупного производства и занятости.

На величину совокупного предложения также оказывают влияние различные факторы:

1) изменение цен на ресурсы. Их повышение ведет к увеличению издержек производства и, как результат, к понижению совокупного предложения;

2) рост производительности труда ведет к увеличению объема производства и, соответственно, к расширению совокупного предложения;

3) изменение условий бизнеса (налоги, субсидии). При повышении налогов издержки увеличиваются, совокупное предложение сокращается.

15. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD – AS)

Пересечение кривых совокупного спроса (AD) и совокупного предложения (AS) определяет равновесный уровень цен и объем производства. В точке пересечения количество требуемой и произведенной продукции при данных ценах совпадает.

Модель AD – AS показывает, что последствия увеличения совокупного спроса зависят от того, на каком отрезке кривой совокупного предложения оно происходит (совокупный спрос более динамичен, он быстрее улавливает те изменения, которые происходят в экономике).

В пределах кейнсианского интервала увеличение спроса приводит к увеличению реального объема национального производства. Возросший объем производства потребует привлечения дополнительных факторов производства, имеющихся в экономической системе, однако уровень цен в экономике останется без изменений.

На промежуточном отрезке возрастание совокупного спроса вызывает рост объема производства и занятости, но в меньшей степени, чем на горизонтальном, поскольку увеличение расходов сталкивается с убывающим количеством свободных ресурсов, издержки их использования возрастают, вызывая общее повышение цен.

На классическом участке в условиях вовлечения всех факторов производства при росте совокупного спроса не происходит увеличения объемов производства и численности занятых. Здесь производство достигает своего потенциального уровня. Зато это сопровождается резким повышением цен.

Любой из неценовых факторов, влияющих на спрос и предложение, может сдвигать кривые влево и вправо, в результате чего будет устанавливаться новая точка равновесия, соответствующая новым условиям.

В действительности экономическое развитие обычно связано с нарушением равновесия. Наиболее яркими проявлениями нестабильности выступают инфляция (повышение уровня цен, обесценение национальной валюты), безработица (низкий уровень производства и занятости), цикличность развития экономики.

16. Значение модели совокупного спроса и совокупного предложения (AD – AS) в макроэкономическом анализе

Анализ модели AD – AS показывает, что законы рыночного равновесия действуют и на уровне национальной экономики в целом. Она служит схемой для объяснения основных сил, действующих в экономике, и их последствий. Модель дает возможность сделать вывод о необходимости или нежелательности государственного вмешательства в экономику.

На проблему государственного воздействия на экономику ученые, принадлежащие к разным школам, имеют принципиально различные мнения.

Классическая точка зрения состоит в том, что рыночная экономика не нуждается в государственном регулировании совокупного спроса и совокупного предложения. Рынок является саморегулируемой системой. Инструментами саморегулирования являются цены, заработная плата, процентная ставка, колебания которых в условиях конкуренции уравнивают спрос и предложение на товарном, денежном и ресурсном рынках, что в конечном итоге ведет к ситуации полного и рационального использования ресурсов. Поэтому в саморегулируемой рыночной экономике вмешательство государства в воспроизводственные процессы может принести только вред.

Кейнсианская точка зрения основывается на том, что государству необходимо контролировать и регулировать совокупный спрос, чтобы он соответствовал совокупному предложению. Целевыми приоритетами кейнсианской политики являются занятость и стабильность экономического роста, а инструментами – государственный бюджет и кредитно-денежная политика. Дж. Кейнс и его последователи исходили из того, что чисто рыночный механизм не в состоянии обеспечить стабильный экономический рост и полную занятость, поэтому требуется вмешательство государства.

17. Макроэкономическое, или общее экономическое, равновесие

Общее экономическое равновесие (ОЭР) – такое состояние национальной экономики, когда существует равновесие между ресурсами и их использованием; производством и потреблением; материальными и финансовыми потоками.

В общем виде экономическое равновесие – это соответствие между имеющимися ограниченными ресурсами (землей, трудом, капиталом, деньгами), с одной стороны, и возрастающими потребностями общества – с другой. Рост общественных потребностей, как правило, опережает увеличение экономических ресурсов. Поэтому обычно равновесие достигается либо посредством ограничения потребностей (платежеспособного спроса), либо расширением мощностей и оптимизацией использования ресурсов.

Различают частичное и общее равновесие. Частичное равновесие – равновесие на отдельных рынках, входящих в систему национальной экономики. Это, например, равновесие производства и потребления, доходов и расходов бюджета, спроса и предложения и т. п.

Общее экономическое равновесие означает соответствие и согласованное развитие всех сфер экономической системы. Наиболее важные предпосылки ОЭР следующие:

1) соответствие общенациональных целей и имеющихся экономических возможностей;

2) использование всех экономических ресурсов – рабочей силы, денег, основных фондов, т. е. обеспечение нормального уровня безработицы и оптимальных резервов мощностей;

3) приведение структуры производства в соответствие со структурой потребления;

4) соответствие совокупного спроса и совокупного предложения на всех четырех типах рынков – товаров, труда, капитала и денег.

Модели ОЭР будут различаться для закрытой и открытой экономики, в последнем случае учитывая внешние по отношению к данной национальной экономике факторы – колебание валютных курсов, условия внешней торговли и т. п.

Общее экономическое равновесие является идеальной ситуацией для экономической системы, поскольку означает полное удовлетворение потребностей без излишне затраченных ресурсов и нереализованного продукта.

В действительности происходят постоянные отклонения от желаемого устойчивого равновесия под воздействием различных факторов – как объективного, так и субъективного характера. К их числу относятся инерционность экономических процессов (неспособность экономики мгновенно реагировать на изменение рыночных условий), влияние монополий и излишнее вмешательство государства, деятельность профсоюзов и др. Эти факторы препятствуют свободному перемещению ресурсов, осуществлению законов спроса и предложения и других неотъемлемых условий рынка.

Общество заинтересовано в том, чтобы отклонения от идеального равновесия экономических интересов были минимальными, поскольку слишком большие колебания могут привести к необратимым последствиям – к разрушению системы как таковой. Поэтому соблюдение условий макроэкономического равновесия является основой социально-экономической стабильности того или иного государства.