Вместе с тем необходимо провести линию между экономическими инструментами внешней политики и внешнеэкономической политикой государства. Коренное различие между ними состоит в том, что экономический инструментарий во внешней политике использует экономические методы для достижения неэкономических целей, а внешнеэкономическая политика, напротив, использует экономические и неэкономические инструменты для достижения экономических целей государства. Для иллюстрации различий между этими двумя категориями можно привести следующий пример. Использование торгового эмбарго против некой страны в целях заставить ее отказаться от создания оружия массового уничтожения будет относиться к экономическим инструментам внешней политики, а вот применение дипломатических санкций в целях заставить страну снизить ограничения на импорт – к внешнеэкономической политике. Разумеется, четкое разграничение между этими двумя видами государственной политики не всегда возможно провести, поскольку зачастую государства преследуют одновременно и политические, и экономические цели. Примером таких проектов, направленных одновременно на решение и политических, и внешнеэкономических задач, могут служить западные проекты по строительству газовых и нефтяных трубопроводов в Каспийском регионе. Подобные проекты, с одной стороны, призваны решить некие политические задачи: ликвидировать монополию России на транзит углеводородов на мировой рынок, снизить политическую зависимость стран данного региона от России, подорвать нефтяную монополию ОПЕК на мировом рынке, а с другой – преследуют и чисто внешнеэкономические задачи.

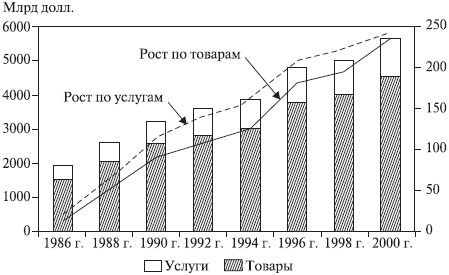

Экономические инструменты проведения внешней политики заняли видное место во внешнеполитическом арсенале развитых государств после Второй мировой войны, когда начала стремительно расширяться глобальная торговля товарами и услугами. Рост мировой торговли стал особенно интенсивным в конце XX в. (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Рост торговли товарами и услугами стран ОЭСР в 1995–2000 гг.

Источник: OECD-Eurostat, OESD Statistics on international trade in services, 2001. IMF, Balance of Payments Statistics Yearbook, 2000.

В росте международной торговли многие государства, в первую очередь Соединенные Штаты, увидели возможность влиять на политику иностранных государств. Поощряя или, наоборот, ограничивая участие зарубежных государств в мировых экономических процессах, США и другие экономически высокоразвитые страны получили в свое распоряжение мощный инструмент, который часто позволяет решать крупные внешнеполитические задачи, не прибегая к использованию военной силы и чисто дипломатических методов в международных отношениях.

Торговля, ее стимулирование и ограничение (санкции), является важным, но не единственным экономическим инструментом внешней политики. Сегодня внешнеполитический экономический инструментарий государств включает стимулирование международной торговли и использование экономических санкций, создание региональных торгово-экономических блоков и режимов, управление международными финансовыми потоками, использование внешнего долга и прямых зарубежных инвестиций, экономическую и гуманитарную помощь, манипулирование деятельностью международных финансовых организаций. В настоящее время финансовые инструменты внешней политики приобретают все большее значение, нежели торговые, о чем речь пойдет ниже.

Рост эффективности использования влияния на финансовую сторону мировой экономики связан прежде всего с особенностями современного этапа глобализации. Объем финансовых транзакций на порядок превышает объем международных финансовых расчетов, обслуживающих торговлю товарами и услугами. Глобализация мировой торговли существенно диверсифицировала мировые рынки, за исключением группы специфических товаров (оружие, некоторые высокотехнологические товары, газ). Товары можно купить и продать на многих рынках, поэтому манипулировать товарными рынками в политических целях сегодня становится все сложнее, против такой практики началась активная борьба. Мировые финансы, наоборот, становятся все более уязвимыми для целенаправленного вмешательства. В мире остается все меньше мировых резервных валют, и расчеты по ним, проходящие через три-четыре расчетных центра, обслуживают все возрастающую часть мировой экономики.

В качестве политического инструмента особенно эффективно проявило себя комплексное использование торговли и финансов, которые применяются для продвижения внешнеполитического курса государства.

Использование экономических инструментов внешней политики (финансовых и торговых) доступно отнюдь не всем игрокам, отстаивающим свои интересы в современном мире. Так же, как слабые в военном отношении страны не могут использовать свою военную мощь для продвижения своих политических интересов, малые экономики оказываются беспомощными в мировой политической борьбе. Как будет показано в части, посвященной анализу санкций, экономические инструменты внешней политики доступны только экономическим гигантам или крупным коалициям стран, но даже большого размера экономики бывает недостаточно для достижения поставленных политических целей. Для успешного использования экономических инструментов необходимо хотя бы частично контролировать "командные высоты" мировой экономики, т.е. режимы: обладать мировой резервной валютой, являться крупным финансовым и расчетным центром, иметь крепкие позиции в международных экономических организациях. Такие позиции позволяют использовать в политической борьбе не только свои финансовые средства, но и чужие, переданные в управление международным финансовым институтам другими странами.

Экономические инструменты внешней политики можно рассматривать с нескольких точек зрения: по степени их эффективности, распространенности и источнику влияния, на которых те основываются. Одно из наиболее перспективных направлений анализа состоит в том, чтобы сделать центром исследования функционал экономических инструментов внешней политики или способ воздействия на политику иностранного государства. Одна часть таких инструментов используется в качестве "кнута", в этом случае внешнеполитические цели государства достигаются давлением или угрозой давления на другое государство финансово-экономическими методами. Другая часть экономических инструментов внешней политики используется в виде "пряника", в этом случае иностранное государство стимулируется финансово-экономическими методами к изменению своей политики определенным образом.

В данном исследовании экономические инструменты внешней политики подразделяются на инструменты принудительного типа и инструменты стимулирующего типа. Ниже следует их краткое описание, а также более подробно рассматриваются методы и механизм использования экономических инструментов внешней политики.

4.2. Экономические инструменты внешней политики принудительного типа

4.2.1. Регулирование доступа частных зарубежных компаний к собственным финансовым рынкам

В начале XXI в. важным инструментом внешней политики стало регулирование доступа иностранных компаний к внутренним финансовым рынкам стран по критериям политических предпочтений государства. Наиболее активно эту политику проводят Соединенные Штаты, хотя элементы подобных действий просматриваются также во внешней политике Великобритании и некоторых европейских стран.

Содержание политики регулирования доступа к собственным финансовым рынкам состоит в поддержке или запрете действий иностранной компании по привлечению капитала на данном рынке путем размещения своих ценных бумаг. Речь может идти о препятствовании IPO , листинге компании на бирже, запрете на продажу на национальном финансовом рынке акций, облигаций или финансовых деривативов компании.

Механизм, который мог бы отсечь "плохие" компании от национального финансового рынка, в разных государствах выглядит по-разному. В США, например, любая компания, привлекающая деньги американских инвесторов, согласно требованию регулятора, обязана раскрывать перед инвесторами весьма полную информацию о рисках, связанных с инвестициями в ее деятельность. В 1970– 1980-е годы понятие "материальные риски", связанные с инвестициями, было расширено и стало включать риски, связанные с религиозными и экологическими факторами, а также с профсоюзами. Однако вскоре данное понятие начали трактовать еще шире: в него был включен политический риск санкций со стороны американского правительства в результате политически неправомерного поведения компаний. Механизм построен на следующей логике: если иностранная компания действует вразрез с национальными интересами США, она может подвергнуться наказанию со стороны американского правительства, а это, в свою очередь, повлечет потерю денег американскими инвесторами, вложившимися в данную компанию. Следовательно, инвесторы должны быть предупреждены о возможных рисках (раскрытие информации компанией), а компания должна нести ответственность за ту информацию, которую публикует или скрывает.

Еще один механизм, регулирующий доступ иностранных компаний на американский финансовый рынок, был создан в 2004 г. в виде Офиса глобальных рисков безопасности ( Office of Global Security Risk ) в рамках Комиссии по ценным бумагам. Этот Офис определяет список иностранных компаний, чья деятельность повышает "глобальные риски безопасности" и тем самым увеличивает материальные риски инвесторов. Компании, зарегистрированные на американских биржах, обязаны сообщать инвесторам, работают ли они в странах, которые включены Госдепартаментом США в список стран, поддерживающих международный терроризм [47] . Формально данное требование объясняется угрозой репутации и стоимости акций компании, которую создает ее работа в странах с повышенным риском.

4.2.2. Регулирование размещения суверенных фондов на собственном рынке

Во второй половине 2000-х годов благодаря стремительному росту цен на энергоносители и продолжению роста экономик КНР и других стран Азии, многие государства сформировали государственные инвестиционные фонды, или суверенные фонды ( Sovereign Wealth Funds – SWF ). Цель формирования подобных фондов – как стерилизация избыточной денежной массы, которую не может переварить экономика этих стран, так и обеспечение материальной базы для роста благосостояния населения.

На конец 2007 г. под управлением суверенных фондов находилось около 2,5–3 трлн долл. [48] Крупнейшими из них являлись эмиратский Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) , под управлением которого находится 875 млрд долл., и сингапурский госфонд Government of Singapore Investment Corporation (GIC) , управляющий активами на сумму более 330 млрд долл., государственный инвестфонд Норвегии (350 млрд долл.), China Investment Corporation (200 млрд долл.). В России на 1 марта 2008 г. объемы Резервного фонда составили 127,81 млрд долл., Фонда национального благосостояния – 32,22 млрд долл. Если учесть и другие инвестиционные фонды, контролируемые государствами, то их объем составит около 10 трлн долл.

Первые суверенные фонды появились в нефтедобывающих странах Персидского залива в 1960-х годах и в первые десятилетия вкладывали свои средства в основном в американские государственные ценные бумаги и американские банки в качестве депозитов. Позже, в 1970–1990-х годах, на рынок стали выходить инвестфонды из Восточной Азии, и суверенные фонды расширили сферу своих интересов на покупку пакетов акций ведущих компаний мира. В конце 2007 г. из-за ипотечного кризиса, разразившегося в США, многие американские и европейские банки попали в трудное положение, встав перед необходимостью списывать огромные суммы на "плохие" долги. Управляющие суверенных фондов всего мира увидели в этом хорошую возможность инвестирования свободных средств своих фондов и начали активно скупать пакеты акций крупнейших банков.

Правительства западных стран начали проявлять озабоченность влиянием финансовой агрессии иностранных государственных фондов на безопасность своих государств и степенью влияния иностранных государств на экономику своих стран, которое станет результатом подобных сделок. Особую озабоченность у западных политиков вызвала природа инвестиционных фондов: в отличие от частных инвесторов суверенные фонды контролируются иностранными государствами и, следовательно, могут являться проводниками политики иностранных государств. Эта озабоченность была ясно сформулирована заместителем министра финансов США Дэвидом Маккормиком на экономическом форуме в Давосе: "До сего дня мы видели, что суверенные фонды являются, как правило, долгосрочными, стабильными инвесторами, руководствующимися коммерческими принципами. Но теперь, когда их инвестиции заметно увеличились, мы должны быть уверены, что характер инвестиций продолжает носить исключительно коммерческий характер" [49] .

Первыми на сложившуюся ситуацию отреагировали австралийцы. Доля иностранного капитала в ключевых отраслях австралийской экономики уже достаточно велика, сингапурские фонды вложили около 20 млрд долл. в электроэнергетику и связь, китайские фонды активно скупают акции крупнейших австралийских банков National Australia Bank , Australia and New Zealand Banking Group and Commonwealth Bank of Australia . В качестве практических шагов по обеспечению национальных интересов Австралии при инвестировании со стороны иностранных суверенных фондов министр финансов В. Свон в феврале 2008 г. сформулировал шесть условий, которые должны выполняться иностранными инвесторами, а именно:

1) обеспечение независимости инвестфонда от национального правительства своей страны, включая вопросы управления и финансирования;

2) соблюдение высоких стандартов корпоративного управления;

3) соблюдение правил конкуренции, т.е. запрет на монополизацию секторов рынка;

4) отсутствие влияния на налоговые сборы австралийского правительства;

5) непротиворечие интересам национальной безопасности Австралии;

6) содействие развитию экономики страны [50] .

Совет директоров МВФ в конце марта 2008 г. также рассмотрел доклад о перспективах деятельности суверенных фондов, который должен был стать началом большого политического процесса в ЕС и США по урегулированию деятельности подобных фондов. После рассмотрения доклада на конференции Организации экономического сотрудничества и развития ОЭСР сформулировала рекомендации госструктурам членов ОЭСР, МВФ и ЕС для политических переговоров со странами – владельцами суверенных фондов. В 2009 г. предполагается достичь общего соглашения в рамках ОЭСР по нормам, регулирующим деятельность суверенных фондов. Соединенные Штаты не стали дожидаться результатов долгих переговоров в рамках ОЭСР и подписали с управляющими фондами из ОАЭ и Сингапура политическое соглашение: фонды соглашаются на раскрытие информации по образцу инвестфондов США и декларируют отсутствие "геополитических целей". Американцы распространили на суверенные фонды правила раскрытия информации, принятые для частных инвестиционных фондов. Эти правила намного более жесткие, чем рекомендуемые ОЭСР.

4.2.3. Торговые санкции

Санкции являются односторонними или коллективными действиями против страны, которую считают нарушителем международного права, и направлены на то, чтобы заставить это государство соблюдать закон. В более широком смысле санкции применяются и против конкретных стран, и против иных акторов, чьи действия противоречат политическим и экономическим интересам субъекта санкций. Санкции могут включать прекращение дипломатических отношений, бойкот спортивных и культурных мероприятий, секвестрование собственности иностранного государства и его граждан. Наиболее распространенной формой санкций являются ограничения на международную торговлю. Следует отметить, что в отличие от другого инструмента внешней политики – войны, для которой были разработаны формальные правила, включающие понятия комбатантов и нейтральных сторон, для торговых санкций международно признанных правил не существует.

Санкции представляются достаточно привлекательным инструментом внешней политики, так как, в отличие от войны, призваны решать международные конфликты и разногласия с меньшими затратами и человеческими жертвами. Именно поэтому они применяются достаточно часто: в период с 1970 по 1998 г., например, санкции в мире применялись 117 раз [51] .

Применение разного рода санкций в политических целях можно рассматривать по степени их интенсивности как этапы во все возрастающем политическом давлении на партнера или в соответствии с теми политическими задачами, которые применяемые санкции пытаются решить. На практике политики обычно учитывают оба фактора влияния санкций и стараются их сформулировать так, чтобы адекватно транслировать "силу сигнала" для противоположной стороны, а также чтобы сконцентрировать влияние санкций либо на наиболее уязвимом для оппонента направлении, либо на участке политико-экономической деятельности страны – объекта санкций, который, по мнению страны-инициатора, наиболее возмутителен.

Интенсивность санкций определяется степенью ущерба, который может быть ими нанесен:

• экономике страны в целом;

• интересам и конкурентоспособности отдельных отраслей экономики и промышленности;

• политическому режиму или частным интересам стоящих у власти политиков;

• интересам отдельных финансово-промышленных групп, компаний, кланов.

Примером санкций высокой интенсивности, которые угрожают экономике страны в целом, является запрет на экспорт нефти странам, чья экономика основывается на экспорте энергоносителей. Примером санкций, направленных против интересов конкретных политиков, могут служить санкции США против Р. Мугабе и членов его правительства или санкции Евросоюза против высокопоставленных политиков Белоруссии, ограничения на международную торговлю алмазами, введенные в целях подрыва экономической базы продолжения гражданской войны в Анголе, так как именно продажа драгоценных камней служила материальной основной финансирования закупок вооружений партизанскими движениями. Пример санкций, направленных против отдельных компаний, – американские санкции против нескольких российских оборонных компаний, сотрудничавших с Ираном.

В Уставе ООН право применять санкции, при необходимости даже силовым путем, зафиксировано в ст. 2 (4), 39, 41, 42, 43 и 46. Как утверждают юристы-эксперты, ст. 2(4) Устава никак не ограничивает право отдельных государств на применение принудительных мер к другим государствам, если они не носят военный характер [52] . В период между 1946 и 1990 г. ООН применяла санкции лишь 5 раз: в отношении КНДР, Южной Африки, Португалии, Родезии и Ирака. В последующий период ООН использовала санкции более активно, особенно в отношении африканских государств.

Практика применения экономических санкций стала гораздо более распространенной после Второй мировой войны. В 1950-х годах было отмечено 15 случаев введения санкций, в 1960-х – 20 случаев, в 1970-х – 37, в 1980-х – 23 и в 1990-х годах – более 50 случаев. Большинство санкций объявлялись в одностороннем порядке Соединенными Штатами, в последние годы в санкциях стали принимать более активное участие и страны Западной Европы, хотя коалиции по их введению чаще всего организуют Соединенные Штаты.