Вместе с тем "инвесторская" культура корпорации рассматривает работника-акционера лишь как держателя акций и тем самым ограничивает его инвесторскую активность.

"Культура участия". Данная корпоративная культура построена на активном вовлечении наемного персонала в управление персоналом с его одновременным участием в собственности. При этом имеют место две особенности:

– акционерные права работников отождествляются с их служебными обязанностями;

– участие работников в инвестиционной деятельности компании является логичным и практичным способом признания их акционерных прав.

Основной недостаток данной культуры заключается в том, что в ней игнорируется юридическая защита прав работниковакционеров, хотя реальное участие в управлении способствует росту информированности и ответственности персонала и отвечает интересам его как акционера.

"Акционерная" корпоративная культура. Основной особенностью и главным принципом ее считается признание работников-акционеров компании в качестве крупного коллективного собственника, способного и имеющего право существенно влиять на руководство предприятия. Следует при этом отметить, что данный факт, в свою очередь, предполагает возможность иметь своих представителей в совете директоров и через них принимать участие в решении важнейших вопросов жизнедеятельности акционерных обществ.

"Предпринимательская" культура. Данный тип корпоративной культуры присущ крайне ограниченному кругу фирм, которые рассматривают культуру как часть общего процесса превращения компании в самую конкурентоспособную в данной отрасли и привлекательную для инвесторов.

Для данной культуры характерно то, что собственность персонала рассматривается как род инвестиций, которые позволяют сделать из работника экономически активного сотрудника и заинтересованного, требовательного акционера. В данной культуре главный упор делается не на то, чтобы работники получили доход как акционеры, а на то, чтобы они были ответственны и как акционеры проявляли готовность пойти на риск.

На каких же принципах и ценностях, учитывая рассмотренные типы корпоративных культур, базируются в своей деятельности преуспевающие фирмы Америки? Известно, что любая фирма включает в себя как минимум семь взаимозависимых переменных, характеризующих "организм", т. е. собственное "лицо"или культуру фирмы:

1) организационную структуру;

2) систему управления;

3) стиль управления;

4) состав работников (половозрастной, квалификационный и т. п.);

5) стратегию фирмы;

6) сумму навыков, присущих фирме;

7) совместные ценности.

Определенное взаимодействие указанных переменных, базирующееся на соответствующих принципах, будет характеризовать, как отмечалось выше, культуру фирмы.

В качестве примера приведем основные принципы, заложенные в культуру одной из преуспевающих фирм Америки, – IBM. К ним можно отнести следующие принципы:

Первый и основополагающий принцип – уважение к человеку, его правам и достоинству. Согласно этому принципу корпорация:

– помогает развить свои творческие способности и эффективно их использовать;

– оплачивает труд сотрудников и обеспечивает их служебное продвижение в зависимости от вклада в общее дело;

– обеспечивает установление двусторонних контактов между руководителем и подчиненным.

Второй принцип – предоставление потребителю услуг, отвечающих самым высоким требованиям. Для этого фирма:

– исследует и прогнозирует потребности потребителей продукции фирмы;

– содействует потребителям в наиболее эффективной эксплуатации своей продукции.

Третий принцип – высокое качество – основное условие деятельности. Для этого фирма стремится делать все, чтобы:

– занимать ведущие позиции в новых разработках;

– использовать новейшие достижения других фирм и улучшать их на принципах бенчмаркинга;

– производить качественную продукцию при одновременном снижении затрат.

Четвертый принцип – руководитель должен быть эффективным организатором (уметь вовлечь каждого сотрудника в общий трудовой процесс). Для этого руководитель должен:

– обеспечить руководство, стимулирующее сотрудников выполнять задачи на самом высоком уровне;

– часто встречаться со своими сотрудниками;

– иметь мужество подвергать сомнению свои решения, четко представлять потребности фирмы и ее структурных подразделений.

Пятый принцип – выполнение обязательств перед акционерами. С этой целью фирма обеспечивает:

– бережное отношение к собственности;

– получение значительной прибыли на вложенный капитал;

– использование резервов для увеличения прибыли.

Шестой принцип – частые взаимоотношения с поставщиками продукции и услуг. Для этого фирма:

– выбирает поставщиков с учетом качества их продукции и услуг, надежности и ценовой конкуренции;

– признает законные интересы поставщика и корпорации по заключении контрактов и добросовестного их выполнения (т. е. частный бизнес);

– не допускает ненужной зависимости поставщиков от корпорации и – наоборот, а также обеспечивает эффективную ее работу на национальном и международном уровнях.

Принципиальные отличия американских фирм от централизованной экономики заключаются в степени внимания к функциям производства, отражающим рыночную экономику, ориентированную на клиента. У любого предприятия есть три основные функции – разработка новой продукции, ее производство и реализация и поддержка (бухучет, ремонт и т. п.). На российских предприятиях гипертрофированы функции производства и поддержки, поэтому туда направлены основные ресурсы и усилия. В нормальной рыночной экономике более важны функции разработки новых изделий и сбыт, а остальные функции может исполнить специализированная сторонняя организация.

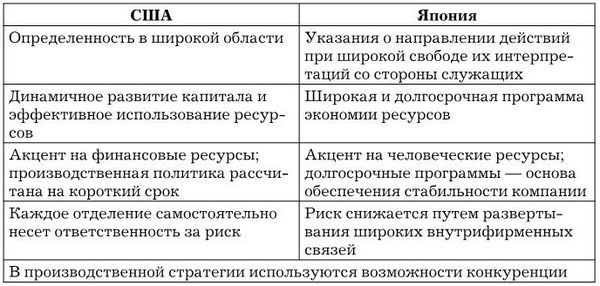

С целью глубокого понимания особенностей проявления экономической культуры в стратегиях фирм Востока и Запада следует обратиться к таким представителям наиболее развитых стран, как Япония и США, имеющих ярко выраженные специфические отличия в формировании экономической культуры. В табл. 11 приведены сравнительные характеристики стратегий фирм, представляющих эти страны.

Таблица 11

Сравнительная характеристика стратегий фирм Японии и США с учетом фактора экономической культуры

Рассмотрим более подробно представленные в табл. 11 характеристики стратегий фирм и их отличительные особенности.

1. Высшее руководство в США само проводит анализ экономической обстановки. В Японии высшее руководство лишь определяет общее направление такого анализа и предоставляет эти сведения низовому уровню для проведения анализа.

2. Японские компании в отличие от американских редко стремятся расширяться за счет покупки других компаний, принадлежащих к растущим отраслям бизнеса, или избавляться от отделений, которые развиваются недостаточно динамично.

3. Поскольку японские компании в первую очередь думают о внутренних источниках развития, они обращают на процесс экономического роста больше внимания, чем американские. И несмотря на то, что средний темп роста может быть ниже за счет нединамично развивающихся финансов, моральный дух в этой ситуации будет высок, а это, по мнению руководителей японских фирм, приведет к положительным результатам.

4. В Японии предметом особого внимания является увеличение объема продаж. Менеджеры, в частности, заботятся об активизации человеческих ресурсов даже больше, чем о движении денежных средств. Диверсификация при этом оказывается возможной благодаря временному игнорированию краткосрочных целей даже в том случае, когда кажется, что компания действует нелогично. Американские же компании вкладывают больше средств в исследования, совершенствование продукции.

5. Японские компании обращают особое внимание на производственный процесс, и стратегиям, направленным на совершенствование производственных операций, отдают большее предпочтение.

Вместе с тем, в обеих странах компании в ходе своего роста используют все более и более связанные с риском производственные стратегии (венчурного типа).

В сравнении стратегий американских и японских корпораций можно выделить два их типа: основанный на человеческих отношениях и стратегический тип. При этом два других типа стратегий – венчурный и бюрократический, который следует определенным устойчивым принципам, – существуют внутри этих типов.

Способ, каким менеджеры противостоят изменениям экономической конъюнктуры, обусловливает необходимость тех или иных незначительных усовершенствований стратегии, но основные ее черты остаются неизменными.

Таким образом, стратегическое управление в Японии не предусматривает составления правил распределения капитала, как это делается в США. Напротив, правила распределения капитала естественным образом развиваются в самой организации, и компания лишь ждет более четкого проявления тенденций – тогда правила совершенствуются и определяется их содержание.

Вопросы для самоконтроля:

1. Как национальная культура влияет на формирование и поддержание организационной культуры?

2. Проведите сравнительный анализ организационного поведения различных стран.

3. Раскройте содержание типов организационных культур корпораций США и Японии.

Тема 11. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ. УПРАВЛЕНИЕ НОВОВВЕДЕНИЯМИ

11.1. Природа и характеристикаорганизационных изменений

Социальный прогресс – одна из форм развития общества, основанная на необратимых изменениях, в результате которых осуществляется переход к более высокому уровню материального производства и благосостояния людей, успешно функционирует и развивается человеческая личность.

Социальный прогресс как понятие можно применять к социальной системе в целом и к отдельным ее элементам, например организациям. При этом социальные изменения прогрессивны, если отвечают:

– "критерию изящества", т. е. внутренне совершенны, оптимально (по времени, по затрате социальной энергии) решают определенную социальную задачу;

– "критерию красоты", т. е. изменения позволяют решить определенную социальную проблему, получить позитивную суммарную "отдачу" в обществе от принятого решения.

Организационное развитие предполагает:

1) современный подход к управлению изменениями и развитию человеческих ресурсов, главной целевой установкой которого являются интеграция и обеспечение непротиворечивости реализации индивидуальных и организационных целей;

2) долгосрочные программы по совершенствованию процессов организационного обновления, деятельности организации при принятии решений посредством более эффективного управления, основанного на сотрудничестве, культуре формальных рабочих команд и использовании теорий и методов прикладных наук о поведении, включая исследование действием;

3) процесс плановых модификаций организационной культуры, основанный на применении методик, теорий и результатов исследований наук о поведении.

Изменения – неотъемлемая часть жизни любой организации. Изменения могут быть эволюционными, постепенными и революционными, могут касаться как процессов функционирования организации, не нарушая ее динамического равновесия, так и процессов развития, нарушая это равновесие. Изменения могут охватывать все аспекты деятельности организации, которые, как правило, тесно связаны между собой.

Базовые принципы проведения изменений можно охарактеризовать следующим образом.

Обычно ожесточеннее всего сопротивляются переменам именно те, кто больше всего в них нуждается; это касается как отдельных работников или руководителей, так и подразделений и организаций в целом.

Часто сопротивление изменениям – симптом неверной технологии их осуществления.

Пассивное неприятие изменений часто связано с прошлым опытом – люди, уже пережившие массу реорганизаций, которые не принесли пользы, становятся особенно подозрительными.

Правила проведения организационных изменений.

1. Правило "узких врат".

Данное правило основывается на теории этапов идентификации и интернализации (усвоения) стадии изменений процесса, согласно которой изменения нужно производить таким образом, чтобы сотрудники переживали их, переходя от общего (идентификации) к частному (интернализации). Следовательно, персонал, затрагиваемый процессом изменений, должен вовлекаться в изменения как можно раньше, чтобы оба эти жизненно важных элемента процесса изменений были полностью охвачены.

Однако при вовлечении сотрудника, особенно квалифицированного, в процесс изменений важно учитывать, как он может действовать при этом. По исследованиям специалистов, если в начальный момент такому сотруднику предоставить свободу в выборе методов работы, а оптимальный метод действий ему будет предложен позже (например, методологическая инструкция), то даже при желании следовать этому оптимальному методу он будет в конечном итоге значительно отклоняться от предложенного метода, следуя собственному. Правда, вариация методов в конце процесса все-таки будет существенно меньше, чем в начале. Если же такому сотруднику с самого начала предложить оптимальный или близкий к нему метод действия, вариация применяемых методов в конце процесса будет незначительной.

Правило вовлечения сотрудников предприятия в процесс изменений называется правилом "узких врат": при вовлечении сотрудников в процесс изменений следует сразу же предоставить им методические материалы, пусть пока даже неофициальные, и потребовать их применения в обязательном порядке; только в этом случае вариация их действий будет незначительной.

2. Правило "подъема по лестнице". Исследования социологов подчеркивают, что показатели эффективности и качества работы улучшаются быстрее, сильнее и на более долгий срок, если новые методы работы вводятся относительно быстро с последующими периодами стабильной работы по новым методам ("отдыха" от нововведений).

При "ступенчатой" практике внедрения, по сравнению с практикой непрерывного массированного внедрения, улучшения наступают быстрее, т. е. кривая эффективности круче и улучшения сохраняются дольше (часть кривой затухания или спада более пологая).

Правило "подъема по лестнице" можно сформулировать так: новые методы работы следует вводить быстро, чередуя периоды интенсивного внедрения (несколько дней, в крайнем случае – недель) с периодами стабильной работы по новым методам ("площадками отдыха").

3. Правило "повторения". Это правило тесно связано с предыдущими. При осуществлении преобразований достигается максимальное значение, которое называется "плато эффективности". После достижения "плато эффективности" результативность нововведений может не только не повышаться, но и часто даже снижается. Чтобы закрепить уровень, достигнутый на "плато эффективности", необходимо на этой стадии проводить обучение и тренировки сотрудников, закрепляя приобретенные навыки (с использованием правила "узких врат"). Поэтому правило, известное как "правило повторения" можно сформулировать так: при внедрении новых методов работы необходимо предусматривать соответствующее обучение и практические занятия (повторения).

4. Правило "предварительного прогрева". На приобретение новых знаний и навыков старые знания и навыки сотрудников могут влиять как положительно, так и отрицательно. Ломка старых привычек происходит на фазе "размораживания", когда сотрудники предприятия испытывают состояние беспокойства и активно ищут информацию, чтобы снизить этот уровень беспокойства. Если "разморозка" не удалась, сотрудники будут стараться интерпретировать новую информацию с точки зрения сохранения старых подходов.

Поэтому правило гласит: при проведении изменений необходимо доказать людям, что привычные им методы работы уже не пригодны для решения новых задач. Если же попытаться внедрять новые методы работы без предварительного разрушения установившегося порядка, существует серьезный риск отрицательного воздействия прежних знаний и навыков.

5. Правило "усталых, но довольных". Исходя как из теории, так и из практики менеджмента, желательно устанавливать цели немного выше, чем ожидаемый результат. При этом цели должны быть реалистичными – ни слишком легкими, ни невыполнимыми, но такими, чтобы при их достижении возникало чувство победы.

У сотрудника, участвующего в изменениях, должен быть высокий уровень ожиданий в сочетании с искренней уверенностью, что эффективность и производительность его работы очень высоки.

Этот эффект может становиться кумулятивным (т. е. накапливающимся) – повышение эффективности труда побуждает человека брать на себя новые обязанности и таким образом создает для него новые возможности для роста и развития. Напротив, заниженные ожидания могут приводить к низкой эффективности работы, что в свою очередь может привести к потере доверия и развитию неверия и скептицизма в отношении нововведений.

Поэтому данное правило может гласить: при формулировке целей нововведений для сотрудников их следует устанавливать немного выше, чем ожидаемый результат; эти цели необходимо тщательно сформулировать (количественные показатели должны быть измеримыми, качественные – однозначно сформулированными, для временных – определены начало и продолжительность).

6. Правило "счастливой семерки". Это правило связано с существенными различиями в способности людей воспринимать и перерабатывать новую информацию. Согласно правилу "счастливой семерки" 7 ± 2 (с поправкой на индивидуальные возможности):

1) при обучении, ограничивая входящую информацию нижним пределом этой шкалы (т. е. пятью), преподаватель может избежать переутомления своей аудитории, хотя и рискует вызвать нетерпение среди наиболее одаренных слушателей;

2) при создании рабочей группы общая ее численность (включая руководителя) должна составлять 5, 7 или 9 человек; в этом случае группа работает наиболее эффективно;

3) при управлении число непосредственных подчиненных, с которыми в основном контактирует руководитель, должно быть 6 ± 2 (7 ± 2 с руководителем); конкретное число зависит от личных качеств руководителя;

4) для того чтобы в организации начались изменения, необходимо создать "критическую массу" сотрудников, содействующих этим изменениям (переобучить их, мотивировать, изменить их систему ценностей); величина "критической массы" составляет 1: (7 ± 2) общей численности работников в организации;