Вопросы для самоконтроля:

1. Что общего и в чем различия мотивирования и стимулирования?

2. Как можно измерить мотивацию в организации?

3. Перечислите особенности мотивации в России.

4. Раскройте суть известных вам теорий мотивации.

5. Что такое удовлетворенность трудом и как ее обеспечить.

6. Раскройте принципы подкрепления трудового поведения.

Тема 4. ФОРМИРОВАНИЕ ГРУППОВОГО ПОВЕДЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ. КОНСТРУИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Факторы группового поведения

Группа людей, команда – основная единица при изучении организационного поведения и управления поведением персонала в организации. Если в организации есть группа, то ее члены:

а) мотивированы присоединиться к группе;

б) воспринимают группу как союз, взаимодействие в команде;

в) дифференцированно участвуют в групповых процессах;

г) достигают соглашения и выявляют разногласия в процессе взаимодействия.

Групповая динамика включает несколько аспектов:

– с нормативной точки зрения – как должна быть организована группа и как ею управлять;

– с психологической точки зрения – каким должен быть набор психотехник или метод (мозговой штурм, группы встреч, группы без лидера и т. д.);

– с точки зрения внутренней природы – каковы структура, происходящие в группе процессы, формирование групп, особенности их поведения и влияние на отдельных членов, на другие группы и на организацию в целом.

К основным характеристикам группы относят ее состав, структуру, процессы, ценности, систему норм, санкции.

Состав группы зависит от ее вида и может быть обозначен набором тех или иных характеристик, параметров (характер труда, профессия, доходы, образование, место жительства и т. д.). По мнению Э. А. Уткина, оптимальное количество членов группы – 5 человек; для собраний и совещаний – в среднем 8 человек; наиболее точные решения принимаются группой в 5–11 человек. С. И. Самыгин и Л. Д. Столяренко в качестве оптимальной численности группы указывают 7 ± 2 человека. Аналогичный количественный состав эффективной малой группы рассматривается в работах Э. М. Короткова, А. Н. Силина, В. Н. Машкова.

Структура группы в зависимости от целей исследования и условий, выделяемых в качестве существенных, может быть обозначена с позиций реализации отношений "власть – подчиненные", предпочтений, межличностных отношений, разделения труда, коммуникаций, материальных и документальных потоков в группе в процессе совместного труда и т. п. Функциональная структура отражает формальную сторону группового взаимодействия, а неформальная структура основана на симпатии – антипатии, предпочтении – отторжении .

Групповые процессы – это процессы коммуникации, интеракции (взаимодействия людей или групп), перцепции (восприятие членами группы других членов и других групп), аттракции (привлекательность, влечение), а также организационные процессы – образование групп, формирование, нарастание сплоченности, давление в группе, лидерство, организация совместной деятельности, принятие решений.

Групповые нормы – это элементы групповой культуры, правила должного с точки зрения группы поведения для каждого статусного уровня, а зачастую – и для каждого члена группы. Группа ожидает надлежащего выполнения установленных ею норм и правил поведения и при ненадлежащем поведении применяет санкции, направленные на корректировку (поощрение и наказание).

Теория образования групп основана на трех взаимосвязанных понятиях: "деятельность", "взаимодействие" и "чувства". Чем больше совместных дел у людей, тем многочисленнее будут их взаимодействия, тем сильнее будут их чувства (симпатия к одним и антипатия к другим).

Основные этапы группового развития: формирование группы, бурление (хаос в определении целей, действий группы), становление норм, действие, распад группы.

В организациях существует множество типов групп, и каждый такой тип играет важную роль в обеспечении организационной эффективности.

Условные группы – это произвольные группировки людей по какому-либо общему признаку; как правило, они создаются аналитически для целей статистического учета и научных исследований.

Реальные группы – это объединения работников, в которых имеет место единство деятельности, условий, обстоятельств, признаков и в которых люди в той или иной степени осознают свою принадлежность к группе.

Формальные группы – это группы, имеющие юридический статус, создаваемые руководством организации для закрепления разделения труда и улучшения его организации, роль и место которых в общем трудовом процессе определены в нормативных документах, инструкциях, распоряжениях руководства. Среди формальных групп выделяют группы, функционирующие на сравнительно постоянной основе (например, менеджер и те, кто ему непосредственно подчиняется), и временные группы, сформированные на время выполнения тех или иных задач (например, комиссия, сформированная из представителей различных организационных подразделений для подготовки и проведения сокращения персонала в период реорганизации производства).

По признаку выполнения группой общественно значимой работы выделяют понятие "трудовой коллектив".

Неформальные группы образуются спонтанно для удовлетворения индивидуальных потребностей работников, которые по тем или иным причинам (некомпетентность руководства, авторитарные методы руководства и т. п.) не удовлетворяются в рамках формальной группы. Это – потребность в причастности, в безопасности, в понимании причин принимаемых решений, в участии, в общении, в информации. Поведение участников неформальных групп, возглавляемых неформальным лидером, может как способствовать, так и препятствовать достижению целей организации.

Первичная группа характеризуется малой численностью, личным знакомством ее членов, чувством товарищества между ними, единством в отношении к общим ценностям (семья, группа сверстников).

Коалиция – взаимодействующая группа индивидов. Ее основные черты – намеренное создание самими участниками при решении определенных задач; независимость от формальной структуры организации; отсутствие внутренней формальной группы; общее ощущение принадлежности к группе; групповые действия.

Группы принадлежности – группы, к которым индивид принадлежит действительно (профсоюз, студенты вуза).

Комитеты – формально сформированные по функциональному признаку или иному признаку группы.

Условия, влияющие на эффективность работы групп:

1. Внешние условия. Чтобы проанализировать поведение людей в группе, важно прежде всего охарактеризовать организацию, частью которой является группа. Группу как подсистему более общей системы – организации – определяют следующие условия:

– стратегия развития организации;

– принятая система отбора персонала, выработанная в организации система оценки работников и их поощрения;

– организационная структура (определяющая, кто и на каком уровне принимает решения, кто кому докладывает о ходе их выполнения);

– формально установленные в организации нормы и правила;

– ресурсы организации (избыток рабочей силы, как правило, сопровождается нерациональным ее использованием и снижением эффективности работы, в то время как дефицит рабочей силы может сопровождаться чрезмерным повышением интенсивности труда, браком в работе и преждевременным "износом" рабочей силы);

– организационная культура.

2. Возможности членов группы. Эффективность работы группы в значительной степени будет зависеть от возможностей ее членов, т. е. от их способностей и личностных качеств. Чем выше уровень интеллектуальных возможностей и способностей членов группы, которые имеют непосредственное отношение к решению стоящих перед группой задач, тем лучше результаты работы в целом.

Личностные качества членов группы также позволяют прогнозировать успех или неудачи в ее работе. Такие качества, как коммуникабельность в сочетании с независимостью и самостоятельностью в работе, как правило, приводят к высоким результатам деятельности группы в целом, в то время как властолюбие, стремление доминировать в коллективе, забота исключительно о собственном успехе и выгоде отдельных членов группы парализуют работу других и негативно сказываются на результатах работы всего коллектива.

3. Сплоченность группы. Это степень удовлетворенности членов группы совместной работой и привлекательности перспективы продолжения совместной работы. Сплоченность группы определяют следующие факторы:

– время, проведенное вместе;

– трудность вступления в группу (как правило, чем труднее вступить в ту или иную группу, тем более сплоченными становятся ее члены);

– размер группы (по мере увеличения количества членов в группе возможности для взаимодействия друг с другом уменьшаются; к тому же появление подгрупп внутри больших групп может негативно сказываться на сплоченности больших коллективов);

– состав группы (сплоченность женщин в группах, как правило, выше сплоченности мужчин, так как у женщин более развита потребность в групповом принятии решений и сотрудничестве друг с другом);

– внешние воздействия (при возникновении неблагоприятных внешних факторов сплоченность людей в группах обычно увеличивается);

– прежние успехи и неудачи (зависимостью между сплоченностью группы и производительностью труда ее участников будет определяться тем, насколько нормы поведения, принятые в группе, нацелены на достижение высоких результатов ее работы).

4.2. Рабочие группы и команды

Существенное различие между типами организационных структур определяется объемом ответственности за использование ресурсов организации и уровнем делегирования полномочий. Последний измеряется необходимым для принятия решений объемом информации и последствиями принимаемых и реализуемых управленческих решений.

Эффективность функционирования групп во многом определяется тем, как организован групповой процесс, т. е. как осуществляются обмен информацией внутри группы, групповое принятие решений, разрешение конфликтных ситуаций. Для описания этого процесса используют понятие синергетического эффекта, который может быть как отрицательным, так и положительным, если групповой процесс будет организован таким образом, что преимущества коллективной организации работы превосходят такие возможные потери, как снижение личной ответственности за принимаемые решения и их осуществление, отторжение организационной культуры, конфликты и т. п.

Существенным фактором, определяющим работу группы и организацию группового процесса, по мнению Л. В. Карташовой, является специфика задач, которые приходится решать этой группе. Особое место занимают такие характеристики, как взаимосвязь и сложность этих задач. Так, при решении сложных, нестандартных задач наибольший выигрыш будет достигнут в результате обсуждения различных подходов к решению проблемы и использования эффективных методов группового принятия решений. Если же требуется решение простых, рутинных задач, то необходимость обсуждения альтернативных решений отпадает; при этом упор должен быть сделан на стандартизацию и формализацию процесса работы. Кроме того, если выполнение задач требует тесной взаимосвязи и взаимозависимости участников группового процесса, то хорошо налаженный обмен информацией и результатами работы станет необходимым условием успешного выполнения задания.

Команда – группа, в которой устанавливается высокий уровень взаимодействия между членами, совместно активно работающими над достижением общей групповой цели, такой, например, как разработка нового пакета программного обеспечения.

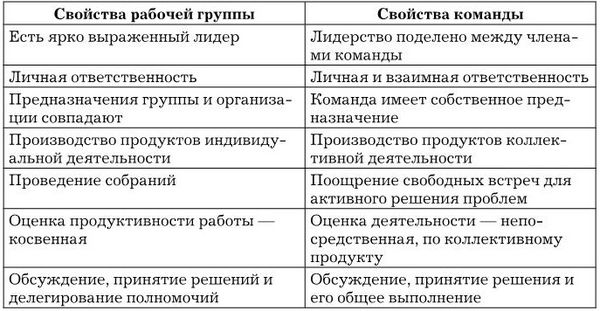

Основное отличие группы от команды состоит в степени взаимодействия. Когда команда действует эффективно, она использует способности и опыт своих членов для достижения таких результатов, которые не могут быть обеспечены отдельными членами этой команды, работающими независимо друг от друга (табл. 5).

Таблица 5

Различия между рабочими группами и командами

Команда, в которой нет формального или неформального лидера, называется самоуправляемой рабочей командой. Члены такой команды сами отвечают за достижение ее целей и за выполнение таких задач, как распределение заданий, контроль за дисциплиной, координация усилий членов команды, а также привлечение новых членов и отказ от некоторых из них. В самоуправляемых рабочих командах отдельные задачи, которые в прошлом могли выполняться отдельными сотрудниками под руководством начальника, сводятся в единую комбинацию, и группе сотрудников даются полномочия и полнота ответственности за выполнение поставленных целей.

Для персонала организации одним из основных стимулов командной работы должно стать материальное и моральное вознаграждение, которое должно иметь субъективную и коллективную ценность, побуждать сотрудников к выполнению общих задач. Поэтому к числу критериев успешной команды относятся такие, как небольшая численность, взаимодополняющие навыки и умения ее членов, общая цель и задачи, готовность принять на себя ответственность.

Возникающие в управлении командами проблемы можно разрешить с учетом психологических аспектов формирования команд. Они включают: целесообразность использования команд в конкретной управленческой ситуации, оценку природы задач, оценку психологии и уровня квалификации сотрудников и их желаний.

При подборе команды полезно использовать тесты оценки личности Майерс-Бриггс, чтобы попытаться заранее оценить способность участников команды к взаимодействию друг с другом.

4.3. Системное проектирование организационныхструктур управления организациями

Практика управления персоналом в российских компаниях переживает болезнь роста. Наиболее часто встречаются следующие симптомы:

• Управление персоналом не включается в число приоритетных направлений менеджмента компании.

• Не идентифицированы и не формализованы кадровые процессы.

• Отсутствует система управления персоналом как взаимосвязь базовых кадровых функций.

• Дефицит квалифицированных специалистов по управлению персоналом.

• Не определены форматы взаимодействия кадровых и линейно-функциональных менеджеров.

• Не проводится анализ эффективности деятельности кадровой службы.

Управление персоналом долгое время оставалось на периферии внимания отечественных менеджеров. Можно ли управлять человеком так же целенаправленно и планомерно, как и другими ресурсами компании?

На первый взгляд, постановка такого вопроса может показаться абсурдной – управляли же работниками во все времена, и понятно, что управлять ими нужно не так, как, например, финансами. Но ситуация в современном бизнесе такова, что все труднее и труднее конпенсировать постоянно возрастающую стоимость рабочей силы и не просто добиваться выполнения производственных обязанностей, но и стимулировать так называемую "сверхнормативную активность" персонала, дающую значимую прибавку в результативности труда. Неслучайно на ХХ конгрессе Европейской ассоциации по управлению персоналом (Женева, июнь 2001 г.) было сделано заключение о том, что управление человеческими ресурсами войдет в состав тех стратегически важных составляющих, без которых невозможен успех в бизнесе.

Принципиальное отличие персонала от других ресурсов бизнеса заключается в том, что человек, обладая сознанием и соединяя в себе духовное, эмоциональное, интеллектуальное и телесное начала, приобретает свойство субъектности.

Субъектность – активное бытие человека, преобразующее окружающий мир и его самого в соответствии с его собственными намерениями. Менеджерам приходится учитывать следующие специфические качества субъектности сотрудников:

• самостоятельность в выборе жизненных целей и способов их достижения;

• способность к опережающему отражению действительности и абстрагированию и, следовательно, к прогнозированию и моделированию ситуаций;

• изначально избирательное отношение к действительности, которое опосредствует все внешние воздействия (иногда парадоксально);

• социальность, означающая зависимость, "неотделимость" человека от других людей;

• эмоционально-ценностное отношение как явление, определяющее активность человека не в меньшей, а часто и в большей степени, чем интеллект;

• обучаемость как способность целенаправленно развиваться.

Человек – это самоуправляющаяся система, действующая на основе социальных и психофизиологических закономерностей и собственного целеполагания. Специфика управления человеком в бизнесе заключается в сочетании жесткого, бюрократического, непосредственного подхода с "мягким", психологическим, опосредованным воздействием.

Представлять человека "объектом" управления можно лишь в плоскости исследовательских задач. Человек в конечном итоге управляет собой сам, гармонизируя объективные закономерности и субъективные устремления. Всякое воздействие извне на человека всегда сопровождается контрвоздействием, т. е. мы влияем на человека только в той степени, в какой он позволяет нам влиять на него. Классик отечественной психологии С. Л. Рубинштейн считает, что все внешние воздействия опосредствуются внутренними условиями, поведение и развитие человека – итог взаимодействия внутренних и внешних условий.