4.1.2. Программно-целевое планирование в сфере физической культуры и спорта

Программно-целевое планирование – это один из видов планирования, в основе которого лежит ориентация деятельности спортивных организаций на достижение поставленных целей. В данном случае в основе процесса планирования лежит определение и постановка целей, и лишь затем подбираются пути их достижения. Программно-целевое планирование построено по логической схеме "цели – пути – способы – средства".

Программно-целевой метод планирования состоит в отборе приоритетных целей развития физической культуры и спорта, разработке взаимоувязанных мероприятий по их достижению в заданные сроки с максимальной эффективностью при требуемом обеспечении ресурсами. Реализация программно-целевого метода в сфере физической культуры и спорта осуществляется в виде федеральных и региональных целевых программ, которые являются одним из важнейших инструментов реализации политики государства. Целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках программы. Деление целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения. Разработка проекта и утверждение целевой программы включают в себя следующие основные этапы:

> отбор проблем для программной разработки;

> разработка проекта концепции;

> принятие решения о разработке проекта целевой программы Правительством РФ (субъекта РФ) и утверждение ее концепции;

> экспертиза проекта целевой программы;

> рассмотрение проекта целевой программы на заседании Правительства РФ (субъекта РФ);

> доработка целевой программы в соответствии с замечаниями Правительства РФ (субъекта РФ);

> утверждение целевой программы Правительством Российской Федерации (субъекта РФ).

Целевые программы, подпрограммы, государственные заказчики и государственные заказчики-координаторы утверждаются Правительством РФ. После утверждения государственный заказчик в установленном порядке заключает с исполнителями программы контракты на финансирование мероприятий программы (подпрограммы) на основе соглашений о намерениях и с учетом объемов финансирования за счет средств федерального бюджета на очередной финансовый год. Государственный заказчик целевой программы может на договорной основе передавать организациям часть своих функций на условиях, определяемых Правительством РФ при утверждении целевой программы.

В недавнем прошлом были разработаны и утверждены на уровне Правительства РФ следующие стратегии и программы, касающиеся непосредственно развития физической культуры и спорта в стране:

• Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы" (постановление Правительства РФ 11 января 2006 г. № 7);

• Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства от 7 августа 2009 г. № 1101-р);

• Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы" (постановление Правительства РФ от 21 января 2015 г. № 30);

• Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" (постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 302).

Кроме того, разделы, касающиеся развития физической культуры и массового спорта включаются в целевые и государственные программы различных ведомств, такие, например, как:

• Федеральная целевая программа "Развитие образования на 2016–2020 годы" (постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497);

• Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 294);

• Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года" и др.

В отдельных регионах России, например в Московской области, действуют собственные программы:

– Концепция развития физической культуры и спорта в Московской области в период 2007–2015 гг.;

– муниципальные целевые программы развития физической культуры и спорта районов и городов Московской области.

Целевые программы финансируются за счет средств федерального бюджета, региональных, муниципальных бюджетов, иных источников финансирования, в том числе: средств государственного социального страхования, инвестиционных и благотворительных взносов юридических и физических лиц. Объем бюджетного финансирования, необходимый для реализации Программы, уточняется ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей бюджета и его доходной части.

Программно-целевое планирование способствует консолидации усилий различных ведомств, организаций, учреждений, независимо от их организационно-правовых форм, в целях решения первоочередных проблем развития физической культуры и спорта.

Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы" положила начало формированию обще федерального комплекса мер по развитию физической культуры и спорта. В результате ее реализации удалось увеличить единовременную пропускную способность объектов спорта, а также создать инфраструктуру для тренировок спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских и Паралимпийских игр.

Принятая Постановлением Правительства России от 15.01.2015 г. новая Федеральная целевая программа развития отрасли на период 2016–2020 гг. продолжает решение задач по стратегическому развитию физической культуры и спорта, невзирая на проблемы экономического и политического характера, как внутренние, так и внешние.

Для решения государственной стратегической задачи увеличения числа активно занимающихся физической культурой и спортом необходим поиск и внедрение инновационных разработок, программ, благодаря которым реально увеличится количество регулярных участников спортивных мероприятий.

Большую роль в решении поставленных Президентом России и Правительством страны задач по увеличению числа активно занимающихся физической культурой и массовым спортом могут и должны решить местные органы власти, главная задача которых – создание условий для занятий физической культурой и спортом всех групп населения.

Приоритетными направлениями муниципальной спортивной политики является:

> развитие школьного и студенческого спорта, физического воспитания в дошкольных учреждениях, оказание спортивно-оздоровительных услуг для всех групп населения;

> проведение массовых соревнований и спортивно-оздоровительных праздников;

> оказание помощи в деятельности спортивных и физкультурно-оздоровительных клубов;

> информирование о роли и пользе физической культуры и спорта;

> содействие в подготовке спортсменов высокого класса.

Муниципальные органы управления берут на себя ответственность за развитие массового спорта в соответствии с местными климатическими, природными, национальными, культурными, религиозными условиями. Муниципальная власть, находящаяся ближе к повседневным нуждам людей и способам удовлетворения этих нужд, обладает большей гибкостью и мобильностью в решении местных проблем и поэтому может развивать актуальные для данных территорий виды спорта.

Муниципальная политика развития физической культуры и массового спорта должна основываться на использовании стимулирующих экономических методов, которые включают:

– установление понижающих коэффициентов на аренду помещений для организаций спортивной направленности;

– снижение ставок оплаты коммунальных услуг для спортивно-оздоровительных сооружений;

– обеспечение социальной рекламы на территории муниципального образования со спортивным содержанием;

– предоставление площадей и улиц города для праздничных спортивно-зрелищных мероприятий.

– создание механизма поддержки общественных инициатив в сфере массового спорта.

4.1.2.1. Важнейшие целевые показатели и индикаторы ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 гг."

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 30 была утверждена ныне действующая ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы". Целью Программы является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, а также повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений. Задачи Программы:

• развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;

• строительство спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Минспорта России для повторного применения, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. При этом министерство определяет предельную цену на строительство этих объектов;

• развитие материально-технической базы спорта высших достижений для подготовки спортсменов, в том числе по наиболее массовым видам спорта, не включенным в программы Олимпийских и Паралимпийских игр (спортивная аэробика, акробатический рок-н-ролл, единоборства, бейсбол, софтбол), в условиях различных природно-климатических зон (среднегорье, Черноморское побережье, Дальний Восток, Прибайкалье);

• создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки;

• создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва;

• развитие спортивной инфраструктуры Северо-Кавказского, Дальневосточного и Крымского федеральных округов.

Анализ программных показателей свидетельствует, что в ближайшие несколько лет развитие отрасли должно выйти на новый качественный уровень. Приведем лишь некоторые направления и запланированные достижения к 2020 г.:

• единовременная пропускная способность (ЕПС) объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта, должна составить – 27 740 чел.; эффективность использования объектов спорта – вырасти с 60 % в 2015 г. до 80 % в 2020 г.;

• количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, должно увеличиться с 320 тыс. чел. в 2015 г. до 360 тыс. чел. в 2020 г.;

• количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках Программы, составит 24 ед.;

• доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет должна вырасти с 35 % в 2015 г. до 50 % в 2020 г.;

• доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, должна вырасти с 46 % в 2015 г. до 48,5 % в 2020 г.

Объем финансирования Программы в ценах 2015 г. составит 94,33 млрд руб., в том числе:

– за счет средств федерального бюджета – 73,98 млрд руб.;

– за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации – 15,85 млрд руб.;

– за счет средств внебюджетных источников – 4,5 млрд руб.

Реализация программы предусматривает 2 этапа: 2016–2018 гг. и 2019–2020 гг.

4.1.3. Стратегическое планирование деятельности спортивной организации

Стратегия представляет собой детальный всесторонний комплексный план, направленный на осуществление миссии организации и достижение ее целей. Учитывая это, стратегия, как правило, формулируется и разрабатывается высшим руководством организации, но ее реализация предусматривает участие всех уровней управления. Стратегический план обосновывается необходимыми исследованиями и фактическими данными. С этой целью организация должна постоянно заниматься сбором и анализом информации об отрасли, рынке, конкурентах и других факторах.

Стратегический план придает организации определенность и индивидуальность, открывает перспективу для ее функционирования. Являясь целостной программой действий в течение длительного периода времени, стратегический план в то же время должен быть достаточно гибким, чтобы при необходимости можно было осуществить его модификацию и переориентацию по причине постоянно меняющейся деловой и социальной обстановки.

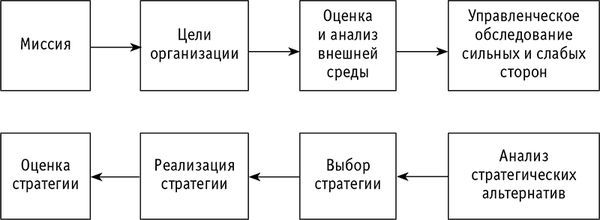

Многие организации могут достичь определенного уровня успеха, не затрачивая большого труда на формальное планирование. В то же время само по себе стратегическое планирование не способно гарантировать 100 % успеха, т. к. организация может потерпеть неудачу, например, из-за ошибок в контроле. Тем не менее формальное планирование создает ряд важных и часто существенных благоприятных факторов для организации. Стратегическое планирование дает основу для принятия решений, помогает уточнить наиболее подходящие пути действия. Оно способствует снижению риска при принятии решения, помогает создать единство общей цели внутри организации и представляет собой технологический процесс подготовки организации к будущему. Ключевые компоненты планирования: цели, стратегия, политика организации, процедуры и правила, бюджет. На рис. 2. представлена модель процесса стратегического планирования.

Первым и самым существенным решением при планировании будет выбор целей организации. Основная общая цель организации – миссия. Для осуществления миссии вырабатываются цели, которые будут значимой частью процесса стратегического планирования только в том случае, если они правильно сформулированы, доведены до всех членов организации, а осуществление их стимулировано. Процесс стратегического планирования будет успешным в той степени, в какой руководство организации участвует в формулировании целей и в какой мере эти цели отражают ценности руководства и возможности организации.

Рис. 2. Основные этапы стратегического планирования

Диагностический этап начинается после установления миссии и целей организации. Первым шагом является изучение внешней среды. Анализ внешней среды представляет собой процесс, посредством которого разработчики стратегического плана контролируют внешние, по отношению к организации, факторы, чтобы определить возможности и угрозы для организации. На этом этапе подвергаются детальному анализу экономические, политические, рыночные, технологические и международные факторы. Текущее и прогнозируемое состояние экономики оказывает определенное влияние на цели организации. Такие факторы экономической среды, как темпы инфляции, уровень занятости, стабильность курса валюты и налоговая ставка должны постоянно диагностироваться и оцениваться. Любой из перечисленных факторов может представлять для организации либо угрозу, либо новую возможность. Руководство спортивных организаций должно следить за нормативными документами региональных, местных органов и федерального правительства; за отношением политиков к их деятельности и т. п.

Изменчивая внешняя среда характеризуется многочисленными факторами, которые могут оказывать воздействие на успех или провал организации. К этим факторам можно отнести изменяющиеся демографические условия, жизненные циклы различных изделий или услуг, распределение доходов населения и уровень конкуренции в отрасли, возможности проникновения на рынок и т. д. Анализ факторов дает возможность руководству уточнить его стратегию и укрепить свои позиции по отношению к конкурентам. Изменения во внешней среде могут поставить организацию в безнадежное проигрышное конкурентное положение. Так, например, в спорте появление новых эффективных средств подготовки спортсменов высокой квалификации (или "новинки" фармакологии, экипировки) заставляет разрабатывать новые методические подходы к организации и осуществлению тренировочного процесса.

Ни одна организация не может игнорировать фактические и возможные реакции своих конкурентов. Это положение особенно актуально для спортивных клубов и команд. В анализе конкурентов должно присутствовать, по крайней мере, четыре диагностических элемента: анализ будущих целей конкурентов, оценка текущей стратегии конкурентов, обзор предпосылок в отношении конкурентов в отрасли и углубленное изучение сильных и слабых сторон конкурентов. Другими словами необходимо ответить на следующие вопросы:

1. Удовлетворен ли конкурент своим настоящим положением?

2. Какие вероятные шаги и изменения в стратегии предпримет конкурент?

3. В чем уязвимость соперников?

4. Что может спровоцировать крупные и наиболее эффективные ответные меры со стороны конкурента?

Для успешного планирования руководство должно иметь представление о внутренних потенциальных возможностях и недостатках организации, а также и о наиболее существенных внешних проблемах. С этой целью проводится управленческое обследование. Управленческое обследование сильных и слабых сторон организации – это процесс, при помощи которого осуществляется диагноз работы организации.

В обследование рекомендуется включать 5 видов деятельности организации – маркетинг, финансы (бухгалтерский учет), производство (учебно-тренировочный процесс), человеческие ресурсы (состав команды с точки зрения возможностей спортсменов для достижения поставленных целей), а также культуру и образ организации. Система обследований состоит из определенных стандартных шагов: сбор информации, ее документирование, анализ и использование. Важным элементом на этапе анализа является метод сравнения. Его проводят по отношению к предыдущим периодам, конкурентам, средней ситуации на рынке. Сравнение позволяет точнее оценить полученные результаты. Так, если компания увеличивает продажи на 10 % в год, это считается хорошим показателем. Но, если у конкурентов продажи выросли на 20 %, то результат в 10 % представляется не таким уж хорошим.

При обследовании слабых и сильных сторон организации необходимо учитывать квалификацию сотрудников, компетентность высшего руководства, текучесть кадров, эффективность системы вознаграждения, систему подготовки руководящих кадров и т. д. Особое направление составляют характеристики личной деятельности сотрудников организации – навыки, знания, способности, предложения, ожидания, достижения. Организация, обладающая квалифицированными сотрудниками и руководителями с хорошо мотивированными целями, в состоянии следовать различным альтернативным стратегиям.