Блок по внутрифирменному учету и финансовому контролю включает: контроль за ведением производственного учета; составление сметы затрат, контроль за выплатой заработной платы и налогов; сбор и обработку данных бухгалтерского учета для внутреннего управления финансами и для предоставления данных внешним пользователям; составление и контроль за правильностью финансовой отчетности: баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств и др.; анализ финансовой отчетности и использование его результатов для внутреннего и внешнего аудита; оценка финансового состояния фирмы на текущий период и ее использование для принятия оперативных управленческих решений и в целях планирования.

В функции финансового менеджмента входит: анализ финансовой отчетности; прогнозирование денежных средств; выпуск акций; получение займов и кредитов; операции с инвестициями; оценка операций слияния и поглощения фирм.

Важнейшие решения, принимаемые в области финансового менеджмента, относятся, к вопросам инвестирования и инновационного менеджмента.

Инвестиционные решения принимаются по таким вопросам, как:

• оптимизация структуры активов, определение потребностей в их замене или ликвидации;

• разработка инвестиционной политики, методов и средств ее реализации;

• определение потребностей в финансовых средствах;

• управление портфелем ценных бумаг;

• планирование инвестиций по фирме в целом; разработка и утверждение инвестиционных проектов, разрабатываемых в производственных отделениях.

Решения по выбору источников финансирования как инновационной, так и производственной деятельности принимаются по вопросам разработки и реализации: политики оптимального сочетания использования собственных и заемных средств для обеспечения наиболее эффективного функционирования фирмы; политики привлечения капитала на наиболее выгодных условиях; дивидендной политики и др.

Производственный менеджмент включает необходимые действия по управлению производством, в том числе технологический менеджмент, и тесно связан с маркетинговым, инновационным и финансовым менеджментом в процессе организации и реализации управления производственной деятельностью. Производственный менеджмент принято определять как операционный менеджмент, который отражает основной вид деятельности организации, обеспечивающий ее место и позицию и рынке, а также ее принадлежность к конкретной отрасли, сфере бизнеса и экономике в целом.

Литературные источники:

1. Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2007. – 240 с.– с. 12-13.

2. Бочаров В.В. Финансовый менеджмент. – СПб.: Питер, 2007. – 192 с.

3. Никитина Н.В. Финансовый менеджмент: учебное пособие/ Н.В. Никитина. – М.: Кнорус, 2007. – 336 с. – с. 7-22.

4. Смагин В.Н. Финансовый менеджмент. – М.: Кнорус, 2007. – 144 с.

5. Финансы и кредит: учебное пособие / Под ред. проф. А.М. Ковалевой. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 512 с.: ил. – с. 5-6, 12-13.

Диагностико-квалиметрическое обеспечение

А. Вопросы.

1. Цель и задачи финансового менеджмента в образовании.

2. Содержание понятия "Менеджер".

3. Виды управления.

4. Термины и понятия системы управления предприятием.

5. Определение понятия "системный подход".

6. Содержание термина "финансовый менеджмент".

7. Роль финансового менеджера.

8. Цель и задачи финансового менеджмента.

9. Характеристика финансовых инструментов.

10. Производные финансовые инструменты на фондовом рынке.

11. Финансовые инструменты валютного рынка.

12. Содержание финансового менеджмента.

13. Содержание производственного менеджмента.

14. Содержание инвестиционного менеджмента.

15. Содержание инновационного менеджмента.

16. Взаимосвязь финансового, инвестиционного и производственного видов менеджмента.

17. Уровни и блоки управления организацией.

18. Понятие научно-технического комплекса.

19. Функции финансового менеджмента.

20. Методы финансового менеджмента.

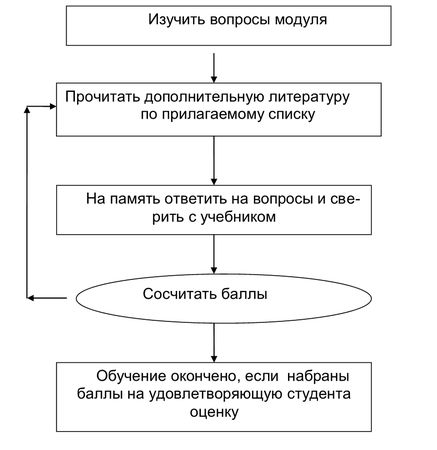

Б. Рейтинг вопросов.

1 уровень сложности – 1, 2, 4, 8, 18, оцениваются в 1 балл. 2 уровень сложности – 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, оцениваются в 2 балла. 3 уровень сложности – 9, 10, 11, оцениваются в 3 балла.

Всего баллов за знания: первый уровень – 5, второй – 22, третий – 9, всего –37.50 % соответствует 18 баллов (удовлетворительно), 70 % соответствует 26 баллов (хорошо), 37 – баллов – отлично.

Рисунок 1 – Алгоритм изучения модуля

МОДУЛЬ 2. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК СИСТЕМА

2.1 Современный методический подход

Финансовый менеджмент – сложная социально-экономическая система, поэтому наиболее целесообразно применить для ее рассмотрения системный подход. По мнению известного эксперта в области финансового менеджмента Э. Хелферта, любой бизнес (образовательной – тоже) можно рассматривать как взаимосвязанную систему движения финансовых ресурсов, вызванных управленческими решениями. Такой подход называется системным. Он рассматривает бизнес как сложную систему и поэтому полностью отражает финансовую природу бизнеса.

Система – это совокупность объединённых системообразующим фактором элементов, соединённых в подсистемы, обладающая общесистемными свойствами эмерджентности, устойчивости, надёжности, эффективности и др. Такие свойства являются интегративными, так как присущи системе в целом и не свойственны ни одному из её элементов в отдельности. Следовательно, система не сводится к простой совокупности элементов, и, расчленяя систему на отдельные части, изучая каждую из них в отдельности, нельзя познать все свойства системы в целом. Для образовательных систем характерно наличие существенных связей между элементами, превосходящими по мощности связи этих элементов с элементами внешней среды. Это свойство позволяет выделить целесообразную систему из внешней среды. К интегративным свойствам системы относятся прежде всего обобщенные свойства. Из них важнейшие – эффективность, то есть обобщённое свойство системы, характеризующее её приспособленность к решению поставленных перед нею задач; надежность – как свойство решать поставленные задачи с определенной вероятностью; рентабельность (активов, материальных средств, основных средств, продаж, оборотных средств) – как обобщенное свойство организации приносить доход. В финансовом менеджменте исследуется наряду с этим и другие интегративные свойства, такие как устойчивость, платежеспособность, ликвидность баланса, фондообеспеченность, фондовооруженность, использование производственного и экономического потенциала, ресурсов и т.п.

Для уяснения сущности системного подхода рассмотрим основные этапы его развития и причины, которые привели к его появлению. В прошедшем веке необходимость решения сложных практических проблем изменила и трансформировала методологию научного познания действительности: появилось многоуровневое системное мышление, выступающее более высокой ступенью отражения в нашем сознании закономерностей и связей объективного мира. Возникновение системности в исследованиях – начало нового этапа в развитии науки, она из разряда отвлеченных перешла в разряд прагматических категорий, реализовалась в виде действующих производственных, технических, коммуникационных, хозяйственных и других систем. Особую роль в этом процессе сыграло развитие информационных технологий, что привело к созданию единого информационного поля, связавшее объекты и субъекты экономики в целостную систему реального времени.

Фрагментарность, которая все еще находит отражение в различных экономико-финансовых дисциплинах, рассматривающих один и тот же экономический феномен, явления, – не позволяет получить адекватные финансовые результаты. Они – локальны в том смысле, что занимаются изучением своих объектов по частям, выделяя в них какие-либо отдельные аспекты или фрагменты. Чем больше экономических наук изучают одну и ту же систему, тем труднее становится использовать полученные знания в их совокупности. Сами знания образуют при этом сложный информационный конгломерат, в котором разобраться студентам становится все труднее и труднее.

Даже специалисты родственных отраслей знания, изучая одну и ту же систему и разговаривая на одном и том же языке, перестают понимать друг друга. Дело не в языке общения, а в том, что каждый из них, рассматривая систему со своей стороны, не видит ее в целом. Негативные последствия такого разрозненного, дифференцированного подхода к познанию систем очевидны: подмена целостного фрагментами приводит к неверным оценкам проблемных ситуаций, к неустойчивости управляющих решений и к многочисленных! просчетам при их воплощении в жизнь.

Из истории системного подхода известно следующее. В двадцатых годах прошлого века издана фундаментальная работа А.А. Богданова (Малиновского) "Тектология" [Богданов, 1989]. Труды этого замечательного ученого, во многом предвосхитившие появление кибернетики, системного анализа и теории конфликта, остались непонятыми современниками и долгие годы вообще не воспринимались широкой научной общественностью, а имя А.А. Богданова постарались вычеркнуть из истории науки, приклеив ему ярлык эмпириомониста и отзовиста. Как известно, научные мысли не пропадают бесследно, и в середине XX столетия на Западе зарождается новое, связанное уже с именем фон Берталанфи направление, получившее название системного подхода. Вначале это был призыв обратиться к античному представлению о целостности мироустройства и на базе интеграции последних научных достижений создать общую теорию систем. Предметом теории стали принципы и закономерности, справедливые для систем вообще, независимо от их субстанциональной сущности. Однако вскоре выяснилось, что общая теория систем не способна расширить горизонт прогноза социальных и природных явлений, предложить управленцу-практику аппарат обоснования решений в реальных ситуациях. Важность призыва к системности трудно переоценить: он означает переход от одномерной к принципиально новой – многомерной научной парадигме.

Несомненно также и то, что системный подход стал тем новым, что было привнесено в науку двадцатым веком. Для практиков – разработчиков разнообразных систем – смена парадигмы означала необходимость создания конструктивных методов, позволяющих не говорить о системности, а реализовывать ее в жизнь на основе принципа: "успешное развитие современного общества возможно не только на базе прорывных достижений в технике и технологиях, но и за счет комплексного и рационального использования накопленного научного багажа и вновь получаемых знаний".

Произошло осознание того, что в клубке системных проблемах нет узловых звеньев, распугав которые, можно разрешить всю проблему целиком. Для достижения успеха необходимы: кропотливый анализ всего комплекса факторов, обусловливающих данную проблему, и планомерное решение иерархии взаимосвязанных задач, ведущих к достижению цели.

Такая постановка вопроса привела к созданию специального метода "эффективность – стоимость", который впервые был использован для обоснования линий развития вооружения и военной техники в Министерстве обороны США. Он оказался достаточно надежным средством разрешения крупномасштабных проблем, имеющим свои достоинства и недостатки, но, самое главное, положил начало новому направлению прикладной науки – системному анализу.

Усиление взаимосвязанности и переплетение всех сторон деятельности организации: производственной, финансовой, маркетинговой, социальной, экологической и других, а также расширение, усложнение и интенсификация как внутренних, так и внешних отношений привело к формированию системного подхода к управлению.

В соответствии с ним элементы, составляющие содержание управленческой деятельности, не просто функционально вытекают друг из друга, на что делал акцент процессный подход, а все без исключения друг с другом связаны, оказывают друг на друга как непосредственное, так и опосредованное воздействие. В результате изменения в одном из них неизбежно обусловливают изменения в остальных, а в конечном результате – во всей организации. Это требует комплексного решения любых ее проблем: больших и малых, простых и сложных, текущих и перспективных.

Одним из представителей системного подхода, впервые рассмотревшим предприятие как социальную систему, был американский исследователь Честер Бернард, занимавший в течение двух десятилетий пост президента телефонной компании. Исходя из этого представления, Бернард сформулировал основные функции менеджмента, которые, по его мнению, заключаются в определении целей организации, поддержании связи между ее отдельными элементами и обеспечении их эффективного функционирования. Основываясь на системном подходе, Бернард сформулировал концепцию социальной ответственности корпорации, в соответствии с которой деятельность отдельных организационных систем и принимаемые в них решения имеют далеко идущие социальные последствия как внутри организации, так и в окружающей среде, которые менеджмент должен учитывать в свете перспективных интересов организации. Другим представителем системного подхода можно считать выдающегося современного теоретика в области управления Питера Друкера, который в основном продолжил линию А. Файоля по созданию целостной концепции управления и определению роли профессионального менеджера в организации. По его мнению, эта роль исключительна и управленческая элита является основой предпринимательства и современного общества. Это не помешало Друкеру выдвинуть идею самоуправления трудового коллектива, в соответствии с которой рабочие и служащие должны избирать специальный орган, занимающийся решением социальных проблем, что, но его мнению, повышает их ответственность за дела фирмы.

Обществу начала 1950-х гг. такая идея оказалась чуждой и была отвергнута, что стало для Друкера крупнейшим поражением в жизни. В то же время сегодня многие ее положения находят применение в практике "социального партнерства".

"Едва ли не крупнейшим из всех многочисленных теоретических положений Друкера, сформулированных им в течение своей долгой жизни, была концепция, в соответствии с которой во главу управления ставятся цели организации. Лишь после их выработки, как считал Друкер, можно определять ее функции, систему и методы взаимодействия элементов процесса управления. Это в корне противоречило логике, принятой со времен А. Файоля, в соответствии с которой во главу угла ставились функции и процесс" – отмечал В.А. Веснин.

В 1980-е гг. одной из наиболее популярных теорий в рамках системного подхода стала концепция "7-S", разработанная Э. Атосом, Р. Паскалем, Т. Питерсом и Р. Уотерменом. "7-S" – это семь взаимосвязанных переменных, названия которых в английском языке начинаются с буквы "S": "стратегия", "структура", "система управления", "персонал", "квалификация сотрудников", "организационные ценности".

Изменения в одной переменной через систему связей оказывают влияние на состояние остальных, поэтому поддержание баланса и гармонии между ними составляет главную задачу современного менеджмента. В рамках системного подхода распространились также многочисленные количественные теории управления, толчком к возникновению которых стало появление и широкое распространение кибернетики и различных математических методов. Их сторонники, опираясь на формализованные описания различных ситуаций, пытались с помощью моделирования найти оптимальные решения стоящих перед организацией проблем.

Новые реалии отразил ситуационный подход к менеджменту, который, впрочем, не исключил прежние. Он составил одну из основ активно разрабатываемой в настоящее время концепции стратегического управления, одним из основоположников которой является крупный американский специалист в области менеджмента Игорь Аккофф. Суть ситуационного подхода состоит в том, что одни и те же функции управления по– разному реализуются в конкретных ситуациях, поэтому задача менеджмента состоит в том, чтобы на основе всестороннего анализа формирующих эти ситуации факторов подобрать подходящие приемы и методы решения возникающих проблем с учетом их достоинств, недостатков и реальных возможностей применения. Ситуационный подход может быть проиллюстрирован на примере действий пожарной команды. В зависимости от того, что именно горит, пожарная команда применяет самые различные способы тушения огня: воду, углекислоту, песок, встречный огненный вал и т.п.

Понятно, что реализация ситуационного подхода требует от менеджеров глубоких знаний, умения быстро ориентироваться в меняющейся обстановке, творческого подхода к делу, способности не только решать самому, но и организовывать коллективную работу подчиненных, как в вопросах производственного, инновационного, так и финансового менеджмента.

2.2 Признаки системности проблем финансового менеджмента

Одним из центральных в современной теории системного анализа выступает понятие системной проблемы. Точно определить это понятие в виде какой-либо исчерпывающей формулировки невозможно. Вместе с тем, обобщая опыт научных исследований, можно выделить девять признаков, позволяющих в совокупности идентифицировать проблемы этого класса.

Американский специалист в области операционных исследований Г. Саймон предложил классификацию, согласно которой все проблемы, попадающие в сферу научных изысканий, подразделяются на три класса:

1) – хорошо структурированные или количественно сформулированные проблемы, в которых существенные зависимости выяснены настолько хорошо и полно, что они могут быть выражены в числах или символах, получающих в конце концов количественные оценки. Эти проблемы составляют предмет теории исследования операций и ее многочисленных математических разделов – теории массового обслуживания, теории марковских процессов, теории игр, математического программирования и других.