Когда в 1984 г. People Express открыла авиалинию до Чикаго, авиакомпании United и American понизили цены на билеты (с некоторыми ограничениями) до уровня цен конкурента, сохраняя такие услуги, как бесплатная регистрация багажа, бронирование мест, предоставление пассажирам горячего питания и свежих номеров журналов во время полетов, то есть все те удобства, которые отсутствовали у People Express. Более того, конкуренты People Express снизили цены на билеты и на других маршрутах, что привело к затяжной ценовой войне, которая полностью истощила финансовые ресурсы молодой компании.

Авиакомпания People Express, у которой было такое многообещающее начало и невиданные в отрасли темпы роста, спустя несколько лет была поглощена компанией Continental.

Как правило, рыночный рост компаний обусловлен интенсивной инновационной деятельностью компании или более активной маркетинговой деятельностью. Если компания не может похвастаться огромным рекламным бюджетом или инновационными прорывами, то в конкурентной борьбе с более крупной компанией необходимо использовать более хитрые стратегии, например стратегию "дзюдо". Целью применения стратегии "дзюдо" является перехват нескольких клиентов или захват небольшой доли рынка. Стратегия "дзюдо" уходит своими корнями в "дзюдо-экономикс". Этот термин был предложен экономистами Дж. Гелман и Ст. Салопом для описания простой стратегии, которая может использоваться фирмой для вступления на рынок, на котором доминирует более крупный конкурент.

Дзюдо-экономикс

Базовая модель основана на нескольких важных допущениях: присутствующая на рынке компания имеет дело с одним-единственным новичком, который не имеет преимущества по издержкам; компания, признанный участник рынка, должна назначать одинаковую цену на товар для всех покупателей (то есть ценовая дискриминация невозможна). Принимая эти допущения, мы рассуждаем следующим образом: предположим, что компания-"ветеран" поставляет десяти потребителям некий товар по цене $50. Если новичок предложит рынку точно такой же товар по цене $40, то признанная компания будет вынуждена снизить цену на свой продукт до предложенного им уровня, так как в противном случае она потеряет всех своих потребителей. В противоположность этому, если у новичка имеются достаточные возможности для того, чтобы продавать свой товар только одному потребителю, давно оперирующий на рынке конкурент посчитает более выгодным для себя приспособиться к вступлению на рынок нового участника, оставляя цену без изменений и продолжая поставки товара остальным девяти клиентам. <…> Убеждая конкурента в том, что ваше появление на рынке не представляет серьезной угрозы для его интересов, вы склоняете соперника к тому, чтобы он терпел ваше присутствие, а не стремился дать вам отпор.

Перехват клиентов у более крупных конкурентов может быть осуществлен за счет предложения продукции премиального качества (конфеты "А. Коркунов"), внедрения новых технологий обслуживания (скоринговая система банка "Русский стандарт"), низкой цены ("ТЕЛЕ2"). Известно множество примеров, когда фирмы с гораздо меньшими, чем у конкурентов, активами и долей рынка нормально работали, привлекая немалое количество клиентов.

Крупная компания против мелкой компании. Стратегия "сумо"

Сто семьдесят килограммов веса компенсируют множество технических и духовных недостатков человека.

Крупная компания, имеющая значительную долю рынка, как правило, подвергается атакам более мобильных и агрессивных конкурентов. Согласно Дж. Трауту, лидер рынка должен придерживаться оборонительной стратегии. Если при атаке цель агрессора – расширить долю рынка, то цель крупной компании – сохранить свою долю рынка.

В качестве стратегии обороны от нападения более мелких и активных компаний может быть использована стратегия "сумо". Ниже перечислены основные принципы стратегии "сумо".

1. Тратьте больше везде, где это возможно. Если успех зависит от рекламной активности, то необходимо превзойти конкурента в рекламном бюджете (что, учитывая размеры компаний, должно быть не слишком тяжело). Если успех зависит от того, насколько быстро будет выведен новый товар на рынок, то не ограничивайте себя в расходах на НИОКР и тестирование продукции.

2. Ведите информационную войну против более мелких, но активных конкурентов.

3. Показывайте клиентам, что работа с более крупной компанией является более надежной в плане регулярности поставок и гарантий сделки и безопасной с точки зрения стабильности партнерства.

4. Не ограничивайтесь лишь защитой; захватывайте и удерживайте рыночные сегменты на рыночном пространстве конкурента.

Классическим примером применения стратегии "сумо" является борьба компании Microsoft с компанией Netscape за рынок браузеров.

"Браузерная война": Microsoft против Netscape

К моменту начала активных действий по перехвату клиентов доля компании Microsoft на рынке браузеров составляла всего 5%, в то время как доля ее главного конкурента – компании Netscape – почти 90% рынка. Главная опасность для Microsoft заключалась в том, что браузер "Netscape Navigator" мог бы стать стандартом де-факто на рынке браузеров. Поэтому перед компанией Microsoft была поставлена цель: захватить за год не менее 30% рынка браузеров. Для этого использовалась стратегия перехвата, включающая следующие направления действий:

– Microsoft существенно превзошла Netscape в расходах: на создание "Internet Explorer" ежегодно инвестировалось $100 млн – в три раза больше, чем инвестиции компании Netscape;

– Microsoft предлагала свой браузер бесплатно, в то время как Netscape брала деньги с корпоративных клиентов;

– Microsoft активно стимулировала продвижение своего браузера, демонстрируя его на различных презентациях, выплачивая бонусы продавцам, заключая партнерские соглашения с интернет-провайдерами;

– Microsoft привлекала на свою сторону крупнейших игроков компьютерного рынка. Например, договоренность с компанией Apple предусматривала инвестиции в Apple $150 млн и продолжение разработки программного продукта "Office" для компьютеров фирмы Apple, в то время как Apple делала Internet Explorer браузером по умолчанию;

– Microsoft вела активную политику в отношении клиентов: глобальной консалтинговой компании KPMG было предложено более $10 млн наличными, если KPMG признает "Internet Explorer" и удалит 17 тыс. установленных браузеров "Netscape Navigator".

Всего через 18 месяцев после начала "браузерной войны" доля "Internet Explorer" выросла до 86%, в то время как доля "Navigator" понизилась до 14%.

Рассмотренные четыре типа конкурентных взаимодействий описывают ситуацию, когда конкурирующие компании уже вошли в активное противоборство. Однако часто победа в открытом сражении может оказаться "пирровой победой", связанной с избыточной затратой ресурсов компаний и негативным влиянием на имидж отрасли в целом.

Пиррова победа – победа, доставшаяся слишком дорогой ценой; победа, равносильная поражению. Происхождением это выражение обязано сражению при Аускуле в 278 г. до н. э. Тогда эпирская армия царя Пирра в течение двух дней вела наступление на войска римлян и сломила их сопротивление, но потери были столь велики, что Пирр заметил: "Еще одна такая победа – и я останусь без войска". Поскольку целью войны является уничтожение войск противника, такая чисто тактическая победа не давала положительных перспектив и приводила к длительной паузе, необходимой для пополнения личного состава, вооружений и боеприпасов.

Поэтому если есть возможность реализовать свои рыночные цели косвенными методами, не вступая в прямое противостояние, то ее необходимо использовать. Такая стратегия поиска косвенных рычагов достижения собственных рыночных целей может быть названа "удар в сторону".

Борьба за ресурс, или "Удар в сторону"

Победа в борьбе за клиента может быть обусловлена воздействием на ресурсы, необходимые конкуренту для ведения активных действий. Лишаясь этих ресурсов, он оказывается неконкурентоспособным и становится легкой добычей. Далее приведены несколько примеров реализации подобной стратегии.

Контроль над ресурсом

Предприятия российской черной металлургии испытывают трудности при сбыте легированных металлов, порождаемые проигрышем в конкуренции за такой ресурс, как хромирующие компоненты. Это связано с тем, что Россия не имеет достаточного объема месторождений хрома и ранее получала этот компонент с месторождений в Казахстане. Однако после перехода этих месторождений в собственность японских фирм поставки прекратились, так как новые владельцы отказались продавать хром России и поставляют его только японским фирмам. Итогом явилось резкое удорожание производства хромированных сталей в России и снижение конкурентоспособности этой продукции на рынках.

Контроль над дистрибьютором

В 1996 г. Coca-Cola обогнала Pepsi по объему продаж почти на всех рынках мира. В Латинской Америке единственной страной, где Pepsi взяла верх, оказалась Венесуэла. Для Pepsi эта страна была особым поводом для гордости. Здесь она опережала Coca-Cola на протяжении почти 50 лет. В Венесуэле объем продаж Pepsi почти в пять раз превосходил объем продаж Coca-Cola … Ахиллесовой пятой Pepsi была компания Embotelladores Hit de Venezuela (EHV), ее единственный боттлер и дистрибьютор в этой стране. Несмотря на долгую историю сотрудничества, отношения между Pepsi и EHV были напряженными. Это противоречило традициям отрасли, но у Pepsi не было доли собственности в уставном капитале EHV. Предыдущие запросы EHV о дополнительных инвестициях со стороны Pepsi остались без внимания.

Coca-Cola выбрала в качестве цели критическую зависимость Pepsi. Она провела тайные переговоры с EHV и убедила эту компанию перейти на ее сторону. В конце августа 1996 г. Coca-Cola и EHV пришли к соглашению, по которому Coca-Cola приобретала 50% акций EHV и вкладывала дополнительные деньги в развитие ее венесуэльского бизнеса. Переговоры велись в таком секрете, что для Pepsi известие о разрыве отношений, длившихся без малого 50 лет, стало полной неожиданностью. Единственный боттлер в единственной латиноамериканской стране, где Pepsi занимала первое место, внезапно перешел на другую сторону! Всего за одну ночь 18 заводов EHV переключились на розлив "Coca-cola", а 4000 раскрашенных в голубые цвета Pepsi грузовиков были перекрашены в красные цвета Coca-Cola. Доля рынка Pepsi сократилась почти до нуля, а доля Coca-Cola, до этого составлявшая 10%, подскочила почти до 50%.

Контроль над коммуникациями

В 1860 г. у Джона Д. Рокфеллера появилось намерение добиться создания монополии на нефть. Если бы он попытался скупить более мелкие нефтяные компании, его план раскусили бы и ему дали бы отпор. Вместо этого он начал, ничего не разглашая, скупать железнодорожные компании, которые занимались перевозками нефти. Теперь, если он наталкивался на сопротивление, пытаясь приобрести ту или иную нефтяную компанию, оставалось лишь напомнить им об их зависимости от железной дороги. Отказывая им в перевозке или просто поднимая расценки, он мог добиться краха их бизнеса. Рокфеллер сделал рокировку, перешел играть на другое поле и добился того, что у мелких нефтедобывающих компаний оставались лишь те возможности, которые давал им он.

Разнообразие субъектов конкурентной борьбы, их размеров, места в цепочке товародвижения, занимаемой доли рынка, разнообразие товаров и товаров-заменителей позволяют наблюдать на рынке множество различных схем перехвата. Однако искусство использования этих схем существенно зависит от понимания того, в отношении каких клиентов какие стратегии будут эффективными. Для этого необходимо проведение клиентского анализа.

Клиентский анализ

Цель клиентского анализа – указать на те группы клиентов конкурента, которые могут быть чувствительны к вашей активности по перехвату. Для этого необходимо ответить на следующие вопросы:

– кого клиенты считают вашими конкурентами?

– почему клиенты предпочитают продукцию ваших конкурентов?

– какие различия между конкурентами и вами видят клиенты?

– что клиенты ожидают от своих поставщиков?

В маркетинге для выделения различных групп клиентов используются технологии сегментирования. Процедура сегментирования заключается в выделении групп покупателей со схожим покупательским поведением или с похожей чувствительностью к маркетинговым стимулам и в описании характерных особенностей потребительского поведения представителей различных сегментов.

Наиболее часто используются так называемые объективные критерии для выбора сегмента, например "возраст – пол – доход". Однако такое сегментирование уже не отражает сложившуюся дифференциацию клиентов, поэтому более точное сегментирование обеспечивают методы, основанные не на объективных, а на субъективных характеристиках клиентов.

При перехвате необходимо сегментировать клиентов конкурента!

Для решения задач перехвата могут использоваться следующие методы сегментирования клиентов.

А. По стадиям жизненного цикла клиента. Концепция "жизненного цикла клиента" (ЖЦК) является приложением одной из известных концепций маркетинга, которая называется "жизненный цикл товара", к процессу взаимодействия между компанией и клиентом.

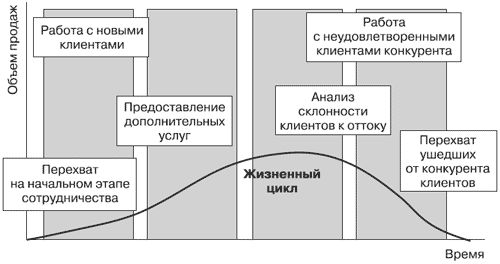

Концепция "жизненного цикла" обращает внимание на качественные изменения, через которые проходит система (товар, клиент, компания) с течением времени. В концепции ЖЦК выделяется четыре стадии в отношениях между компанией и клиентом: начало сотрудничества, развитие сотрудничества, стабильное сотрудничество, нарастание неудовлетворенности и прекращение отношений (рис. 6).

Рис. 6. Жизненный цикл клиента.

Действия по перехвату наиболее успешны в отношении двух групп клиентов конкурента, находящихся на следующих стадиях ЖЦК.

1. Клиенты, находящиеся на этапе установления отношений конкурента и клиента, то есть на самом раннем этапе, когда естественные сомнения клиента в состоятельности конкурента могут быть преодолены с помощью компании-перехватчика.

2. Клиенты, которые находятся на этапах упадка, то есть те, которые уже накопили достаточный запас неудовлетворенности отношениями с конкурентом, чтобы искать нового партнера.

В качестве инструментов для перехвата на начальном уровне ЖЦК может использоваться более точное понимание потребностей клиента, а на заключительном этапе ЖЦК – формирование предложения, которое сможет компенсировать неудовлетворенность клиента, возникшую в отношениях с конкурентом.

В более простой системе, использующей влияние времени сотрудничества на качество отношений между продавцом и клиентов, клиенты делятся на две группы: "новые" и "старые" клиенты. Новые клиенты – это те клиенты, которые сделали в текущем году первую покупку, старые клиенты – это те, которые совершили как минимум две покупки. Обычно новые клиенты еще не уверены в качестве товаров и уровне сервиса, которые предлагает им компания, поэтому их объемы закупок далеки от максимально возможного. Основные направления деятельности в отношении "новых" и "старых" клиентов соответствуют указанным выше.

Б. По типу выгоды, которую ищет покупатель. При оценке перспективности взаимодействия с различными компаниями клиенты обычно оценивают их по ряду различных критериев. При этом для кого-то из клиентов ключевым критерием является тот уровень цен, который может предоставить поставщик, для кого-то более важна оперативность поставки, кто-то нацелен на получение продукции наивысшего качества. Деятельность по перехвату значительно облегчается, если критерии клиентского выбора совпадают с конкурентными преимуществами, которыми располагает компания.

Одна из классификаций клиентов по типам искомой выгоды предложена профессором И. Липсицем, который все многообразие покупателей на рынке В2В разделил на три сегмента (табл. 4).

Таблица 4. Классификация покупателей по типу искомой выгоды.