Плодотворная взаимная критика психологов и экономистов на протяжении вот уже ста лет привела к расширению понимания поведения человека. На настоящий момент принято следующее определение экономического поведения : экономическое поведение – это человеческие решения и выбор относительно альтернативного использования ограниченных ресурсов, к которым относятся деньги, время, пространство, усилия, энергия и другие материальные ресурсы для удовлетворения потребностей личности [3] .

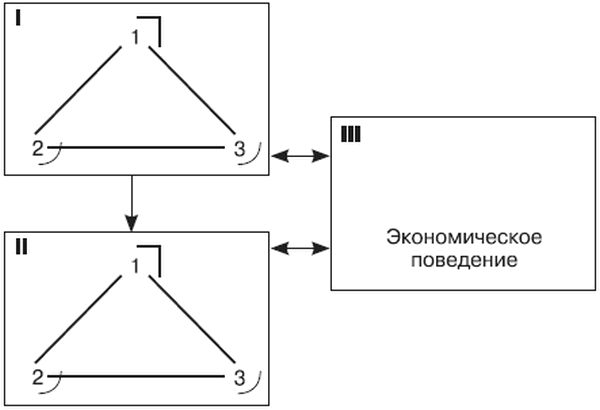

Факторы, влияющие на экономическое поведение. Выделяют три группы факторов, влияющих на экономическое поведение (рис. 1).

I. Факторы окружающей среды и общие социальные ситуационные факторы.

II. Субъективные факторы.

III. Экономическое поведение.

В первую группу факторов входят три подгруппы факторов, которые также связаны друг с другом.

1. Ситуационные факторы, к которым относится общая система налогообложения, экономические законы, средства массовой информации, уровень инфляции, общий уровень доходов.

2. Факторы среды, субъективные условия и ограничения, которые непосредственно связаны с субъектом: доход, оценка дохода, долги, статус. В статус субъекта входят демографические характеристики, которые также связаны с другими экономическими категориями, – возраст, пол/гендер, образование, гражданский статус, место жительства, количество детей, матримониальный статус.

3. Факторы, связанные с социальным влиянием других субъектов.

Вторая группа факторов также содержит три подгруппы факторов.

1. Подгруппа восприятия выделена Раайем отдельно, чтобы подчеркнуть восприятие как функцию, связывающую окружающую среду, ситуационные факторы и поведение как фактор, через который преломляются все экономические категории.

2. Соматические факторы - включают в себя физиологические и биологические особенности субъекта, которые ограничивают или способствуют каким-либо решениям субъекта.

3. Психологические факторы – установки, знания, мотивы, эмоции, ожидания, личностные особенности, умения.

Рис. 1 . Схема факторов экономического поведения (Raaij F. Van, 1988)

Приведенная схема позволяет учитывать индивидуальные особенности экономического поведения субъектов. Выделение процесса восприятия экономических факторов (фактор 1.1) акцентирует важность субъективности при воздействии окружающей среды, позволяет прогнозировать человеческое поведение или поведение малой группы. Стрелки показывают взаимовлияние факторов и подфакторов. Так, человек может проявлять различное поведение в отношении первой группы факторов, например приспосабливаться различными способами к налоговой системе или изменять само налоговое законодательство как один из ситуационных факторов.

Вопросы для самоконтроля

1. В чем состоит особенность "экономического" человека?

2. Что существенного выделяет психология в понятии "обмен"?

3. Какой тип потребностей, с вашей точки зрения, задействуется в области экономических отношений?

4. Каковы основные факторы, влияющие на экономическое поведение?

Литература

1. Автономов В. С. Модель человека в экономической науке. СПб.: Экономическая школа, 1998.

2. Дейнека О. С. Экономическая психология: социально-политический аспект. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1995.

3. Китов А. И. Экономическая психология. М.: Экономика, 1987.

4. Малахов С. В. Экономический человек и рациональность экономической деятельности // Психологический журнал. 1990. Т. 11.

5. Наумова Н . Ф. Социологические и психологические аспекты целенаправленного поведения. М.: Наука, 1988.

6. Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения // Американская социологическая мысль. 1996. С. 494–526.

7. Филиппов А. В., Ковалев С. В. Психология и экономика // Психологический журнал. 1989. Т. 10.

8. Хейлброннер Р. Экономическая теория как универсальная наука // THESIS. 1991. Вып. 1.

9. Applied Behavioural Economics: Based on the International Conference of Economics and Psychology / Ed. by S. Maital. Wheatsheat, 1988.

10. Beyond Economic Man / Ed. by M. Färber, J. Nelson. Chicago, 1993.

Тема 2 РОЛЬ МАРКЕТИНГА В УПРАВЛЕНИИ ФИРМОЙ

Основные вопросы

1. Понятие и сущность маркетинга.

2. Основные цели и задачи маркетинга.

3. Роль маркетинга в управлении предприятием.

Основные понятия

Ситуация (от фр. situation - положение, обстановка) – система внешних по отношению к субъекту условий, побуждающих и опосредующих его активность. Качество "быть внешним" по отношению к субъекту означает: в пространственном отношении – воспринимаемую внеположенность субъекту, во временном отношении – предшествование действию субъекта, в функциональном отношении – независимость от него соответствующих условий в момент действия. К элементам С. могут относиться и состояния самого субъекта в предшествующий момент времени, если они обусловливают его последующее поведение. Полное описание С. подразумевает выделение требований, которые предъявлены индивиду извне или (и) выработаны им самим, выступая для него в качестве исходных. Реализация требований С. создает предпосылки к ее преобразованию или преодолению. Выход за пределы ситуации имеет место в той мере, в какой у субъекта (при значимости для него данной С.) складываются и начинают реализовываться новые требования к себе, избыточные по отношению к первоначальным.

Анализ (от греч. analysis - разложение, расчленение) – процесс расчленения целого на части. А. включен во все акты практического и познавательного взаимодействий организма со средой. У человека на основе практической деятельности развилась способность осуществлять А. на уровне оперирования понятиями. А. как необходимый этап познания неразрывно связан с синтезом и является одной из основных операций, из которых слагается реальный процесс мышления.

Ассортимент – перечень видов и разновидностей продукции и товаров, различаемых по отдельным показателям (признакам). А. подразделяется на групповой и развернутый. Групповой А. – это перечень различных видов продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления; под развернутым А. понимают состав продукции и товаров одного вида, различаемых по отдельным признакам – маркам, фасону, профилям, артикулу, модели, росту, цвету и т. д.

Потребность (экон.) – нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с культурным уровнем и личностью индивида.

Нужда (экон.) – чувство, ощущаемое человеком при нехватке чего-либо.

Спрос – это потребность, подкрепленная покупательной способностью.

Обмен (экон.) – основное понятие маркетинга как научной дисциплины. Для его совершения необходимо соблюдение пяти условий.

• Сторон должно быть как минимум две.

• Каждая сторона должна располагать чем-то, что могло бы представлять ценность для другой стороны.

• Каждая сторона должна быть способна осуществлять коммуникацию и доставку своего товара.

• Каждая сторона должна быть совершенно свободной в принятии или отклонении предложения другой стороны.

• Каждая сторона должна быть уверена в целесообразности или желательности иметь дело с другой стороной.

Товар – все, что может удовлетворить потребность или нужду и предлагается рынку с целью привлечения внимания, приобретения, использования или потребления.

Рынок – совокупность существующих и потенциальных покупателей товара.

Рынок продавца – это такой рынок, на котором продавцы имеют больше власти и где наиболее активными приходится быть покупателям.

Рынок покупателя – это такой рынок, на котором больше власти имеют покупатели и где наиболее активными должны быть продавцы.

Потребительский рынок – отдельные личности и семьи, приобретающие товары и услуги для личного потребления.

Сделка – коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами.

Маркетинговые функции формируют следующие понятия: нужда, потребности, спрос, товар, обмен, сделка и рынок.

2.1. Понятие и сущность маркетинга

Обычно содержание маркетинга отождествляют со сбытом и его стимулированием, рекламой. Однако фактически сбыт является одной из функций маркетинга, и часто не самой существенной. Если фирма хорошо поработала над такими разделами маркетинга, как выявление потребительских нужд, разработка подходящих товаров и установление на них соответствующей цены, налаживание системы их распределения и эффективного стимулирования, то такие товары уже не будут иметь проблем со сбытом. Как утверждают теоретики управления, "цель маркетинга – сделать усилия по сбыту ненужными; так хорошо познать и понять клиента, что товар или услуги будут точно подходить последнему и "продавать себя сами"". Все это не означает, что усилия по сбыту и его стимулированию теряют значение. Эти функции становятся частью более масштабного так называемого "marketing mix", т. е. набора маркетинговых средств, которые необходимо гармонично увязать друг с другом, чтобы добиться максимального воздействия на рынок. В целом маркетинг – это человеческая деятельность, так или иначе имеющая отношение к рынку.

Исходной идеей, лежащей в основе маркетинга, является идея человеческих нужд. Нужды людей многообразны и сложны, однако в целом их количество конечно в отличие от потребностей. Тут и основные физиологические нужды в пище, одежде, тепле и безопасности; и социальные нужды в духовной близости, влиянии и привязанности; личные нужды в знаниях и самовыражении. Большинство этих нужд определяются исходными составляющими природы человека. Если нужда не удовлетворена, человек чувствует себя неудовлетворенным и стремится либо найти объект, способный удовлетворить нужду, либо попытаться заглушить ее.

Второй исходной идеей маркетинга является идея человеческих потребностей. По мере прогрессивного развития общества растут и потребности его членов. Люди сталкиваются со все большим количеством объектов, пробуждающих их любопытство, интерес и желание. Производители, со своей стороны, предпринимают целенаправленные действия для стимулирования желания обладать товарами. Они пытаются сформировать связь между тем, что они выпускают, и нуждами людей. Товар пропагандируют как средство удовлетворения одной или ряда специфических нужд. Деятель маркетинга не создает нужду, она уже существует.

...

Пример. Продавцы часто путают потребности с нуждами. Производитель буровых колонок может считать, что потребителю нужен его бур, в то время как на самом деле потребителю нужна скважина. При появлении другого товара, который сможет пробурить скважину лучше и дешевле, у потребителя появится новая потребность (в товаре-новинке), хотя нужда остается прежней.

Потребности людей практически безграничны, но человек приобретает только те товары, которые доставляют ему наибольшее удовлетворение при минимальных стоимостных, временных, информационных издержках. Смена выбора может оказаться и результатом изменения цен или уровня доходов. Человек обычно выбирает товар, совокупность свойств которого обеспечивает ему наибольшее удовлетворение за данную цену, с учетом своих специфических потребностей и ресурсов. Товары могут не соответствовать потребностям, могут соответствовать частично и, наконец, полностью соответствовать потребностям, т. е. быть так называемым идеальным товаром. Чем полнее товар соответствует желаниям потребителя, тем большего успеха добьется производитель. Понятие "товар" не ограничивается физическими объектами. Товаром можно назвать все, что способно оказать услугу, т. е. удовлетворить нужду. Помимо изделий и услуг это могут быть личности, места, организации, виды деятельности и идеи.

...

Пример. Потребитель решает, какую именно развлекательную передачу посмотреть по телевизору, куда отправиться на отдых, какие идеи поддержать и т. д.

Маркетинг имеет место в тех случаях, когда люди решают удовлетворить свою нужду и запросы с помощью обмена.

Сделка предполагает наличие ряда условий.

1. По меньшей мере двух ценностно-значимых объектов.

2. Согласованных условий ее осуществления.

3. Согласованного времени совершения.

4. Согласованного места проведения.

Как правило, условия сделки поддерживаются и охраняются законодательством.

В различных экономических системах способы удовлетворения нужд людей различаются. В примитивных социальных структурах преобладает самообеспечение : потребностей мало, и каждый человек сам обеспечивает себя всем необходимым. В случае децентрализованного обмена каждый производитель определенного товара ищет и вступает в сделку с каждым потребителем интересующих его товаров. Третий способ – централизованный обмен , при котором необходимо появление дополнительного участника обмена – купца и определенного места обмена – рынка.

Рынок может сформироваться на какие-то отдельные товар или услугу, имеющие ценностную значимость.

...

Пример. Рынок труда состоит из людей, желающих предложить свою рабочую силу в обмен на заработную плату или товары. Денежный рынок удовлетворяет людские нужды, дает возможность занимать, ссужать, копить деньги и гарантировать их сохранность.

Хотя обычно считается, что маркетинг – удел продавцов, занимаются им и покупатели.

...

Пример. Домохозяйки осуществляют собственный маркетинг, когда занимаются поиском нужных им товаров. В поисках дефицитного товара снабженцу фирмы приходится выискивать продавцов.

2.2. Основные цели и задачи маркетинга

Считается, что именно благодаря первому обмену в истории человечества появился маркетинг и что впервые, когда человек придумал осведомлять о своем товаре на рынке, появилась реклама.

Существуют различные взгляды на задачи маркетинга. Один из них можно отнести к практическому. Он формулирует своеобразную "формулу" маркетинга, состоящую из нескольких частей, которые в комплексе представляют собой действенный инструмент по разработке и продвижению своего продукта.

"И" – это исследования. Исследования – основа, ведь владея данными мы можем апеллировать ими и делать определенные выводы.

"С" – сегментация. Особый процесс, в результате которого мы определяем своего потенциального потребителя. Можно сегментировать рынки, потребителей. Сегментация рынка – крайне важный аспект работы современного бизнеса.

"В" – выбор. Выбираем на основе предварительно полученных и проанализированных данных продукт, услугу, форму, способ реализации и т. п.

"П" – позиционирование. В процессе позиционирования мы определяем, какой будет у нас продукт, каким его будет видеть наш потребитель.

"КМ" – комплекс маркетинга. Ряд мероприятий, направленных на реализацию нашего товара потенциальным потребителям.

"О" – оценка. Оценка результатов работы.

"К" – контроль.

Другой взгляд относится к одному из теоретических представлений. Вот как представляет цели и задачи маркетинга А. М. Макаров.

Основные стратегические цели маркетинга следующие.

1. Обеспечение долгосрочного потенциала прибыльности (обновление продукции, планомерный рост, защита и увеличение доли рынка).

2. Сокращение срока достижения точки безубыточности, т. е. такого объема продаж, при котором общие затраты равны общим доходам и поэтому прибыль равна нулю.

Тактические цели маркетинга.

1. Выручка, обеспечивающая безубыточную работу предприятия в кратко– и долгосрочной перспективе.

2. Снижение удельных затрат на маркетинг и сбыт.

3. Плановая прибыль, позволяющая обеспечивать платежи из прибыли и формирование накоплений, выплату дивидендов.

4. График поступлений выручки, соответствующий графику платежей.

5. Структура поступлений, соответствующая структуре платежей по формам оплаты.

6. Оптимизация запасов готовой продукции и дебиторской задолженности с целью снижения излишнего омертвления средств.

7. Рентабельность активов предприятия (рентабельность, т. е. такая доходность предприятия, которая обеспечивает получение выручки от реализации продукции – товаров, работ, услуг – в размерах, необходимых для возмещения производственных затрат; и оборачиваемость , т. е. постоянное движение товаров в сфере обращения и реализация товарных запасов).

Кроме этого, в деятельности маркетинговых служб необходимо учитывать потребность привлечения кредитов на выгодных условиях (например, договора на поставку продукции как гарантии обеспечения кредита), а также средств акционеров и вкладчиков. Для того чтобы обеспечить удовлетворение потребностей участников организации, организация должна занимать определенные позиции на рынке, свою рыночную нишу. Организация должна удовлетворять рыночные потребности, иметь свой круг потребителей, быть конкурентоспособной в глазах потребителей – т. е. решать ряд специфических рыночных задач.

Рыночные цели:

1. Известность товара и предприятия (процент потребителей, знающих товар).

2. Положительная информированность о товаре и предприятии (процент потребителей, имеющих достаточную информацию о товаре).

3. Имидж товара и предприятия (процент потребителей, образ товара в глазах которых отвечает интересам предприятия).

2.3. Роль маркетинга в управлении предприятием

Задача маркетинга - сформулировать требования клиентов перед организацией и попробовать вписать их в организационные, финансовые, производственные и административные возможности (рис. 2).

Следует четко понимать, что маркетинговые задачи – это не отдельные мероприятия, а система действий и деятельностей, которые управляют работой организаций. При этом на разных этапах организационного развития традиционно можно выделить разные типы маркетинговых задач и, как следствие этого, – разные маркетинговые этапы работы организации.