М.М. Бахтин очень точно характеризует кризисное положение "идеальной" ситуации, при которой замысел автора в точности понят субъектом восприятия: "…При таком понимании идеальный слушатель является зеркальным отражением автора, дублирующим его. Он не может внести ничего своего, ничего нового в идеально понятое произведение и в идеально понятый замысел автора. Он в том же времени и пространстве, что и сам автор, точнее, он, как и автор, вне времени и пространства (как всякое абстрактное идеальное образование)… Между автором и таким слушателем не может быть никакого взаимодействия, никаких активных драматических отношений, ведь это не голоса, а равные себе и друг другу абстрактные понятия". Как мы видим, разграничивая рассматриваемые понятия, М.М. Бахтин также считает интерпретацию, а не понимание, настоящей задачей воспринимающего субъекта.

В принципе призыв понимать текст так, как его понимал сам автор данного текста, практически нереализуем. При понимании текста вступают в сложное взаимодействие грани содержательности текста и грани опыта воспринимающего субъекта, в результате чего очерчивается объект, или грань, понимания. Актуальность той или иной грани может со временем теряться, а потенциально существовавшие или вовсе не существовавшие ранее грани становятся актуальными. Однако можно заметить, что на деле термины понимание и интерпретация часто или меняют свои характеристики в различных трактовках, или бывают неразличимы и используются как синонимы. Мы же будем и впредь преимущественно использовать понятие интерпретации в большей степени отвечающее нашей проблематике.

Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Охарактеризуйте уровни восприятия семиотического текста. Приведите свои примеры многоуровневого восприятия рекламного сообщения.

2. Что называется интерпретацией текста? В чем ее сущность? В чем отличие интерпретации от понимания?

3. Что стоит за понятиями "буквальное значение" и "очевидный смысл"?

4. Проинтерпретируйте какой-либо рекламный текст, используя понятия "буквальное значение", "множественность смыслов", "грань понимания".

ГЛАВА 3. Знаки, их сущность и свойства

Со знаками, составляющими семиотические тексты, человек встречается в тех многочисленных случаях, когда вместо одного предмета, явления, действия используется другой материальный факт, замещающий ту или иную реалию. Действительность воспринимается человеком не только непосредственно, но и в значительной степени опосредованно, с помощью различных знаков, а в отношениях между людьми знаки играют первостепенную роль.

Можно представить любой будничный день обычного человека: звонок будильника – знак подъема, его циферблат – знак времени, светофор – дорожный знак, покупка билета в транспорте – денежные знаки и знак права на проезд, кивок головой приятелям в институте и рукопожатия с друзьями – знаки приветствия различной степени близости, звонок на занятие – знак начала учебы и т. д. Почти каждый момент нашей жизни является знаковым, хотя мы никогда в реальной жизни не задумываемся об этой знаковости.

Согласно Ч. Пирсу, любой знак имеет три основные характеристики:

1) материальную оболочку;

2) обозначаемый объект;

3) правила интерпретации, устанавливаемые человеком. Исходя из этих трех характеристик, сформулировано множество определений знака. В частности, знак определяется как двусторонний материальный факт, замещающий какой-либо предмет и используемый человеком для восприятия, хранения, передачи и преобразования информации об обозначаемом предмете. Знак отражает и преломляет другую действительность, поэтому он может или искажать эту действительность, или быть ей верным, или воспринимать ее под определенным углом зрения и т. д.

Это определение знака сводится к трем аспектам.

1. Знак всегда обладает чувственно воспринимаемой формой, иначе говоря, форма знака всегда материальна, т. е. в отличие от какого-либо идеального объекта, не оставляющего следов, которые можно реально зафиксировать, форма знака должна быть воспринята человеческими чувствами и может быть зафиксирована на каких-либо материальных носителях. Это может быть какой-либо оптический образ, т. е. то, что воспринимается зрительно (название книги, дорожный знак, цвет числа в календаре), акустический образ – то, что слышится или произносится (сказанное слово, сирена тревоги, свисток судьи), тактильный образ – то, что воспринимается кожей – тактильно или, иначе, осязательно (рукопожатие, шрифт Брайля, поцелуй), обонятельный образ – ощущение запаха (запахи дорогих духов, столовой, цветов), вкусовое ощущение – то, что воспринимается языком (вкус перца, соли, сладкого и др.). Как видим, чувственно воспринимаемая форма знака охватывает все пять типов ощущений, принятых в психологии: зрение, обоняние, вкус, осязание, слух.

2. Воспринимая форму знака, мы в подавляющем большинстве случаев (если нет специальной задачи обратить внимание на форму) не думаем о ней, не задумываемся над тем, например, каким шрифтом напечатано слово или насколько мелодичен звук гонга. Пока форма не мешает нам постигать содержание знака, пока она оптимальна, удобна и незаметна для восприятия, до тех пор нам важно практическое значение знака, его содержание. Однако если текст, например, набран некачественной, "слепой" печатью, мы, естественно, обратим внимание не только на содержание текста, но и на эту некачественную форму. Как и в обратном случае – вычурный, нестандартный шрифт также будет объектом нашего незапланированного внимания. Но в большинстве случаев нас интересует не форма знака, а то, о чем она сообщает – предмет, явление, процесс, идея. Форма знака, таким образом, служит для представления о чем-то (для передачи содержания), для замещения чего-то. Например, рекламируемый на обложке журнала тюбик зубной пасты замещает саму реальную зубную пасту данной марки и дает представление о качествах и внешнем виде данной пасты, а уже упоминавшийся звонок будильника дает представление о времени и замещает собой это время, показывая его на своем циферблате.

3. Замещая или представляя нечто отличное от своей формы, знак тем самым сообщает информацию. Это позволяет говорить о том, что отсутствует в момент речи, и видеть отсутствующее. Тем самым устраняются пространственные и временные границы, которые без знака были бы непреодолимы. Например, рассматривая такой изобразительный знак как пещерные рисунки каменного века, мы преодолеваем многовековую отдаленность от той эпохи благодаря этим изображениям гениальных первобытных художников, сохранившимся до наших дней, и получаем важную информацию о том времени. Или, рассматривая такой знак, как картина И. Е. Репина "Иван Грозный и сын его Иван", мы получаем информацию, которую картина, будучи знаком, сохранила в себе на долгие столетия: уникальные события далекого пятнадцатого века, реальные люди, ставшие персонажами изображения сохранены для нас именно потому, что есть возможность воплотить давнюю российскую историю в таком материальном предмете, каким является картина. Конечно, для сохранения для нас такой информации, отдаленной во времени, в виде картины, должен действовать еще такой нюанс, как качество самой картины: необходимым условием является уникальность, "высококлассность" полотна и личность художника. Если картина написана на среднем или низком уровне, если художник слаб, то, как бы ни была важна информация, заключенная в картине, она непременно затеряется, забудется и не дойдет до потомков, так же, как имя ее создателя. Так же, как временные, с помощью знака устраняются и пространственные границы: можно сказать и о сохранении информации, отдаленной от нас в пространстве. Например, из японских или китайских изображений на шелке мы получаем удивительные сведения о далеких странах.

В качестве знаков могут использоваться различные материальные явления, но для того, чтобы стать знаками, они должны иметь определенные свойства.

Общепринятое свойство знака – его способность замещать, что-либо обозначая. Мы уже говорили о тюбике рекламируемой пасты, замещающем настоящий тюбик и обозначающем высококачественную реальную пасту. Качества замещения и обозначения свойственны любому знаку. Другое существенное его свойство – коммуникативность, т. е. способность выступать средством связи между людьми, средством общения. Это естественное и неотъемлемое свойство знака, поскольку знак должен быть передан какому-либо лицу от какого-либо лица, иначе он лишается своей знаковости. Например, любое рекламное сообщение выступает средством связи производителя данного продукта с потенциальным потребителем; светофор на перекрестке "общается" с пешеходами и водителями, предписывая и тем, и другим соблюдать определенные правила езды и перехода; денежные знаки являются средством и способом общения покупателя с продавцом и т. д. Из коммуникативной функции знака вытекает, что знак социален, т. е. существует только в обществе и для общества.

Важнейшим свойством знака является его способность обобщать, так как знаки обычно отражают наиболее существенную сторону предмета. Например, графическое обобщенное изображение ножа и вилки на автотрассе означает, что поблизости есть столовая и здесь можно к ней свернуть. Нет никакой необходимости подробно рисовать супы, блинчики и шашлык, чтобы проезжающий получил информацию о столовой. То же можно сказать об изображении кренделя при входе в булочную (в булочной продаются не только кренделя) или сапога – над обувной мастерской (где чинят не только сапоги).

Благодаря тому, что знаки являются элементами знаковой системы, одним из свойств знака является системность. Любая система предполагает наличие хотя бы двух элементов, находящихся друг с другом в связях и отношениях и образующих некое целое. То же можно сказать о знаках. Если знак не находится в системе с другими знаками, он не воспринимается как знак. Например, существует целая система морских сигналов, нотная система, система естественного языка (алфавит), химическая система элементов и многое другое. Даже кажущиеся на первый взгляд отдельные знаки рекламы на самом деле тесно связаны или с однотипными, или с противоположными знаками, что тоже образует систему. Например, реклама крема "Черный жемчуг" должна выгодно выделять этот крем среди других косметических кремов в большом количестве рекламируемых на телевидении и в журналах. Все преимущества данного крема будут заметны именно на фоне других, представляющих систему косметических средств и т. д.

Следующая характерная особенность знаков – их преднамеренное, сознательное использование людьми в определенных целях. Если какой-либо предмет воспринимается человеком случайно, эпизодически – это не знак. Звонок по мобильному телефону преднамеренно раздается именно потому, что владелец телефона должен распознать знак звонка и взять трубку; циферблат часов не случайно показывает определенное правильное время – если он будет показывать любое время, он перестанет быть знаком.

Ценность и значимость любого знака не абсолютна, а определяется конкретной ситуацией его употребления. Один и тот же знак вызывает различную реакцию у людей в зависимости от времени, места и цели его использования. На основании этого можно выделить еще одно свойство знака – ситуативность его значения. Знак становится актуален тогда, когда человек в нем нуждается. Например, нам очень важен знак сапога над дверью обувной мастерской, когда у нас сломался каблук; но если необходимости в обувной мастерской нет, мы не обратим внимания на знак сапога, а если и обратим, то тут же о нем забываем – у нас нет в нем потребности. Знак с обобщенным изображением чашки с дымящимся кофе выступает для нас знаком именно в той ситуации, когда мы хотим перекусить, но не релевантен, когда этого желания нет.

Обязательное свойство знака – его воспроизводимость.

Это означает, что в акте коммуникации знак не создается впервые, а повторяется, т. е. воспроизводится, уже существуя до того. То или иное явление должно прочно войти в обиход, чтобы стать знаком. Впервые возникнув, знаком оно не является. Мы должны не раз услышать звук сирены скорой помощи (как он воспроизводится), чтобы знать, что она означает. Когда этот звук возник, население должно было обучаться какое-то время значению этого сигнала, после чего он занял прочное знаковое место.

Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Что называется знаком? Дайте определение и характеристики знака.

2. Каковы три важных аспекта любого знака?

3. Охарактеризуйте свойства знака, приведите примеры.

ГЛАВА 4. Структура и классификация знаков

Знак является единством формы, представляющей некоторый предмет, и информации о нем. Говоря о представлении замещаемого предмета, нужно уточнить, что речь идет не о самом предмете, а именно о представлении, некоем типичном образе предмета. Например, за графической последовательностью (формой) "яблоко" стоит не конкретное, реальное яблоко, которое можно сорвать, разрезать, съесть, а обобщенное представление, некоторое типичное яблоко, яблоко "вообще". Этот типичный образ – представитель класса предметов (в данном случае – множества всех мыслимых яблок) – называется денотат.

Связываются денотаты со своими знаковыми формами с помощью устойчивых ассоциаций (мы хорошо представляем себе, например, облако, книгу, состояние сна и т. д.), произнося их соответствующие знаки. Эта ассоциация, связывающая форму и денотат, есть не что иное, как значение знака – отражения денотата в виде множества содержательных признаков, связывающее его с формой знака. Предположим, мы представляем себе денотат, соотносимый с формой "дорога", и если ребенок или человек, не владеющий языком, попросит нас объяснить, что значит это слово, мы будем пытаться как бы перевести имеющееся у нас представление (денотат) во множество содержательных признаков, характеризующих дорогу вообще: 1 – полоса земли, 2 – предназначенная для передвижения по ней, 3 – путь сообщения. Тем самым мы формулируем значение слова "дорога", общее для всех, кто пользуется этим знаком. Теперь ребенок, которому была известна только форма знака, создает для себя образ дороги – денотат, руководствуясь которым он сможет правильно применять форму "дорога" для обозначения именно дороги, а не чего-либо другого.

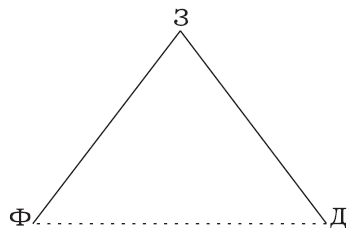

Значение знака (З) носит общественный (социальный) характер, поэтому его можно определить как социально закрепленную ассоциацию между формой (Ф) и денотатом (Д). Эта ассоциация является информационным центром знака.

Форма, значение и денотат образуют структуру знака, которую обычно изображают в общем случае в виде схемы, называемой "треугольник Фреге" (по имени немецкого философа и математика Г. Фреге, определившего в такой треугольной схеме внутризнаковые отношения).

Пунктирная линия, соединяющая Ф и Д, означает, что они соотносятся между собой не непосредственно, а через З: денотат отражается в значении, значение придает знаковость форме (до этого форма – это просто то, что существует как материальный предмет), и форма вследствие этого представляет денотат.

Существует множество классификаций знаков. Общепризнанной и наиболее полной до сих пор считается классификация, данная основателем семиотики Чарльзом Пирсом еще во второй половине 19 века. Основание его классификации – взаимоотношение знака и его объекта. Это отношение (синонимично используются также термины: форма и денотат, знак и предмет, знак и референт, означающее и означаемое и пр.) служит основой для выделения трех базовых в семиотике типов знаков:

1) знаки-иконы (или иконические знаки, иногда их называют знаками-копиями, знаками-изображениями);

2) знаки-индексы (индексальные знаки, или знаки-признаки);

3) знаки-символы (символические знаки, или условные, конвенциональные знаки).

Эта классическая трихотомия и сегодня представляется нам исчерпывающей системой (несмотря на до сих пор выявляемые в ней погрешности), поскольку выбранный Ч. Пирсом различительный критерий – отношение между знаком и объектом – наиболее общий и релевантный принцип, не зависящий от множества частных свойств знаков.

Символы. Знаки такого рода называют условными, или конвенциональными (от слова конвенция – соглашение). Они потому условны, что их денотат связан с формой как бы по соглашению, договору, негласно заключенными между пользующимися этими знаками. Например, по графической форме "радость" мы не можем определить денотата, и только знание "условия", или "соглашения", что "радость" означает "состояние удовольствия, веселья", позволяет судить о его денотате. Условный знак отличается от других тем, что форма его выражения ни в каком отношении не сходна с его денотатом (формы слов "человек", "письмо", "встреча" и др. ничуть не похожи на человека, письмо, встречу как они есть; флаг и герб страны, будучи символами страны, совсем не похожи на саму страну; нимб над головой святого не похож на качество святости; нотные знаки не похожи на музыку, которую они условно обозначают; значки химических элементов не имеют ничего общего с самими химическими элементами и т. д.). Условный знак отличается тем, что форма его ни в каком отношении не сходна с его значением, никак не мотивирована: никто не знает, почему, например, звуковой комплекс "с-т-о-л", или "T-i-s-c-h", или "t-a-b-l-e" означает именно этот вид мебели, равно как неизвестно почему и другие слова национальных языков, в большинстве своем немотивированные, условно, как бы по негласному договору, означают именно те, а не иные, предметы, явления и прочие реалии. Итак, знак-символ, каким бы он ни был (словесным, схематическим, цветовым) совсем не похож на обозначаемый им предмет, поскольку форма знаков-символов не дает никакого представления о содержании; их действие основано на установленной по соглашению связи означающего и означаемого. Сущность связи знаков-символов состоит в том, согласно Ч. Пирсу, что она является правилом и не зависит от наличия или отсутствия какого-либо сходства или физической смежности. К символическим знакам относят естественные языки, искусственные знаковые системы (языки программирования, нотную грамоту, химические символы и т. д.).

Схематически символический знак, пользуясь треугольником Фреге и развивая его, можно изобразить так: