раздел рынка по любому признаку (территориальному, объему закупок или продаж, ассортименту, кругу продавцов или покупателей);

ограничение доступа на рынок или устранение с него других хозяйствующих субъектов;

отказ от заключения договоров с отдельными продавцами или покупателями.

Кроме того, запрещено создание любых объединений предприятий, которые могут препятствовать свободной конкуренции. Не допускаются соглашения и действия органов исполнительной государственной власти (федеральных, региональных, местных), ограничивающие конкуренцию.

Методами регулирования деятельности субъектов естественных монополий являются:

ценовое регулирование, осуществляемое посредством определения (установления) цен (тарифов) или их предельного уровня;

определение потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию и (или) установление минимального уровня их обеспечения.

Методы регулирования применяются к конкретному субъекту естественной монополии на основе анализа его деятельности с учетом стимулирующей роли в повышении качества производимых (реализуемых) товаров и в удовлетворении спроса на них (см. подробнее: Шевчук Д. А., Шевчук В. А. Деньги. Кредит. Банки. Курс лекций в конспективном изложении: Учеб. – метод. пособ. – М.: Финансы и статистика, 2006).

При этом оценивается обоснованность затрат и принимаются во внимание:

издержки производства (реализации) товаров, в том числе заработная плата, стоимость сырья и материалов, накладные расходы, налоги и другие платежи;

стоимость основных производственных средств, потребности в инвестициях, необходимых для воспроизводства, и амортизационные отчисления;

прогнозируемая прибыль от возможной реализации товаров по различным ценам (тарифам);

удаленность различных групп потребителей от места производства товаров;

соответствие качества производимых (реализуемых) товаров спросу потребителей;

государственные дотации и другие меры государственной поддержки.

7.4. Органы ценообразования и контроля цен, их функции

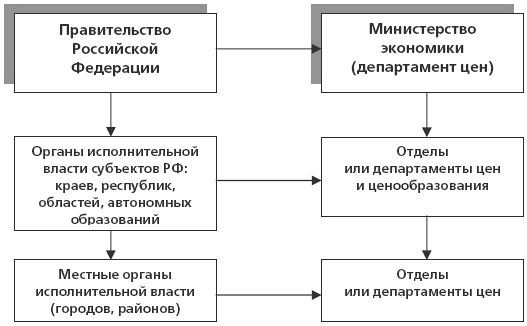

В Российской Федерации основы ценовой политики находятся в введении государства, что должно найти отражение в законодательстве. В настоящее время такого Федерального закона нет, поэтому важнейшие направления государственной ценовой политики регулируются такими законодательными и правовыми нормативными актами, как федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ. Система органов ценообразования представлена на рис. 14.

Согласно действующей практики, главным органом ценообразования является Правительство РФ и Федеральные органы исполнительной власти – Министерство экономики и входящий в его состав департамент цен.

Функциями Правительства РФ являются:

утверждение перечня продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг, цены (тарифы) на которые на внутреннем рынке Российской Федерации подлежат регулированию;

установление порядка государственного регулирования цен (тарифов) на продукцию производственно-технического назначения, товары народного потребления и услуги;

Рис. 14. Органы ценообразования РФ

установление порядка государственного регулирования применения тарифов на электрическую и тепловую энергию по представлению Федеральной энергетической комиссии РФ;

осуществление координации деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ по государственному регулированию цен (тарифов).

Правительству РФ также дано право пересматривать перечни продукции, товаров, услуг, цены (тарифы), которые подлежат регулированию на внутреннем рынке страны, и изменять порядок регулирования в случае необходимости.

На департамент цен в составе Министерства экономики возложены следующие функции:

формирование предложений по вопросам проведения единой государственной ценовой политики и их реализация;

разработка порядка регулирования цен (тарифов);

разработка методологии ценообразования, обеспечивающей единую политику ценового регулирования на всей территории Российской Федерации;

систематический анализ процессов ценообразования в отраслях народно-хозяйственного комплекса и подготовка предложений по совершенствованию как механизма ценообразования, так и государственной политики цен;

осуществление государственного контроля за соблюдением порядка регулирования цен;

координация деятельности органов контроля цен субъектов Федерации.

На органы контроля цен субъектов Российской Федерации возложены функции регулирования цен (тарифов) на те товары, продукцию и услуги, которые в соответствии с законодательными нормативными актами находятся в их компетенции (локальные естественные монополии).

Проведение государственной политики по содействию развития товарных рынков, пресечению монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, кроме отраслей, отнесенных к естественной монополии, осуществляется Министерством по антимонопольной политике, создающим подчиненные ему территориальные органы для исполнения своих функций. Основными задачами антимонопольных органов являются:

содействие формированию рыночных отношений на основе развития конкуренции и предпринимательства;

предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции. Под монополистической деятельностью понимаются действия (бездействия) хозяйствующих субъектов или органов исполнительной власти всех уровней управления, направленные на недопущение ограничения или устранения конкуренции;

государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства.

Для решения этих проблем антимонопольные органы:

направляют в Правительство РФ предложения по совершенствованию антимонопольного законодательства к практики его применения;

дают рекомендации органам исполнительной власти по проведению мероприятий, направленных на развитие товарных рынков и конкуренции;

разрабатывают и осуществляют меры по демонополизации производства и обращения;

контролируют соблюдение антимонопольных требований при создании, регистрации и ликвидации хозяйствующих субъектов;

контролируют приобретение акций (долей) в уставном капитале хозяйственных обществ, которое можно привести к доминирующему положению.

Таким образом, на антимонопольные органы возложены функции контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, в том числе и за соблюдением порядка ценообразования.

Что касается отраслей естественных монополий, то их деятельность регулируется Федеральными органами естественных монополий, также создающими в субъектах Российской Федерации территориальные органы исполнительной власти по регулированию деятельности естественных монополий.

Государственная ценовая политика Российской Федерации не может быть реализована без эффективного контроля за соблюдением порядка применения регулируемых цен и тарифов. Контроль является не самоцелью, а составной частью управления экономическими объектами и процессами.

Органы ценообразования и контроля цен существуют в Российской Федерации с 1967 года. В середине 1989 года в автономных республиках, краях, областях и городах республиканского подчинения были образованы государственные инспекции цен, а в городах и районах введены должности инспекторов по контролю за ценами. Таким образом, Роскомцен имел вертикальную структуру управления и четкий механизм контроля за исполнением своих решений на территории Российской Федерации.

После ликвидации Российского комитета цен в 1994 году единая система органов ценообразования и контроля цен распалась. Функции федерального органа контроля по ценовой политике перешли к Министерству экономики. Органы ценообразования и контроля цен субъектов Российской Федерации были переформированы и стали функционировать под различными названиями в структуре органов соответствующей исполнительной власти.

Таким образом, в настоящее время органами контроля цен являются:

на федеральном уровне – Министерство экономики РФ;

на региональном уровне – органы исполнительной власти субъектов РФ;

на местном уровне – органы местного самоуправления (контроль распространяется на субъекты предпринимательской деятельности муниципальной собственности).

Помимо них, право контролировать деятельность имеют и другие государственные органы:

финансовые и антимонопольные органы;

органы регулирования естественных монополий;

государственная налоговая инспекция;

государственная торговая инспекция.

Различие между ними заключается в том, что органы контроля цен в случае нарушения дисциплины цен имеют право принимать решения о применении финансовых санкций и взыскании штрафов и реализовывать их через налоговые органы в бесспорном порядке, а другие органы, выявившие нарушения, должны передавать материалы и акты проверок органам контроля цен для принятия решений.

К нарушениям государственной дисциплины цен относятся:

завышение государственных регулируемых цен и тарифов на продукцию, товары и услуги, в том числе фиксированных цен и тарифов, предельных или минимальных цен и тарифов, предельных уровней рентабельности, предельных коэффициентов повышения цен и тарифов;

завышение оптовых (отпускных) цен, зарегистрированных при декларировании в органах ценообразования;

завышение установленных надбавок (наценок) к ценам и тарифам, а также начисление непредусмотренных надбавок и непредставление установленных скидок;

нарушение предприятиями-монополистами дисциплины цен;

установление монопольно высоких или низких цен и тарифов;

нарушение установленного нормативными актами порядка ценообразования;

завышение цен на продукцию, у которой есть конструктивные или технологические недостатки;

применение свободных цен, тарифов, наценок и надбавок, не согласованных с потребителями, если такой порядок законодательно определен.

К предприятиям, допустившим нарушения в области цен и ценообразования (кроме предприятий-монополистов и естественных монополий), применяются экономические санкции: сумма, полученная в результате нарушения дисциплины цен, изымается в доход бюджета за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после выплаты всех налогов и обязательных отчислений без уплаты штрафа независимо от финансового положения предприятия. Эта сумма рассчитывается как разница между фактической выручкой от реализации продукции, работ, услуг по завышенным ценам и стоимостью этой продукции, работ, услуг по ценам и тарифам, сформированным в соответствии с законодательством. Кроме этого, с предприятия в таком же размере взыскивается штраф и оно обязано снизить цены на свою продукцию, товары, услуги до соответствующего уровня. При повторном нарушении взимается штраф в двойном размере, кроме этого, к ответственности привлекаются лица, виновные в нарушении норм законодательства о государственном регулировании цен. Сумма штрафов зачисляется во внебюджетные фонды местной администрации по местонахождению предприятия. Если предприятие самостоятельно выявило нарушение, то оно вносит в бюджет сумму излишне полученной прибыли без уплаты штрафа.

Предприятия естественных монополий несут ответственность за завышение цен (тарифов), установленных органами естественных монополий в виде штрафа в размере 15 тысяч минимальных размеров оплаты труда. Кроме того, они должны возместить убытки, если в результате завышения цен они возникли у потребителей их продукции. В то же время если для естественных монополий были установлены цены без достаточного экономического образования и это причинило им убытки, то они вправе требовать возмещения.

Предприятия-монополисты также несут ответственность за нарушение антимонопольного законодательства согласно Закону "О конкуренции и ограничении коммерческой деятельности на товарных рынках".

Кроме того, органы контроля цен субъектов Российской Федерации в соответствии со статьями 146 и 224 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях могут накладывать штраф на руководителей предприятий, нарушивших дисциплину цен, в размере от 50 до 100 минимальных размеров оплаты труда.

Сложность ситуации состоит в том, что контроль за ценами не имеет законодательной базы, а регулируется теми правовыми нормативными документами, о которых говорилось ранее.

Отсутствие правового статуса органов контроля цен ведет к тому, что арбитражные суды нередко признают недействительными решения органов исполнительной власти субъектов Федерации о взыскании финансовых санкций за нарушение дисциплины цен. Решения о взыскании в доход бюджета таких сумм принимается только органами ценообразования и контроля цен согласно Порядку применения экономических санкций за нарушение государственной дисциплины цен, утвержденному Роскомцен, Минфином и Госналогслужбой России 1 декабря 1992 г. № 01–17/030-23, № ВЗ-6-05/410, а исполняются органами государственной налоговой службы. Исполнение решений органов ценообразования и контроля за ценами об изъятии сумм в доход соответствующих бюджетов за нарушение порядка применения регулируемых цен и тарифов относится исключительно к компетенции государственной налоговой службы и ее органов на местах.

Очевидно, назрела необходимость принятия Федерального закона "О государственном контроле цен за соблюдением порядка регулирования цен". В законе должны быть четко определены:

перечень органов контроля цен, их функции, права, обязанности;

порядок взаимоотношений между органами контроля и субъектами предпринимательской деятельности;

ответственность за нарушение дисциплины цен;

порядок применения санкций и механизм реализации этих решений.

Принятие этого закона создаст необходимую правовую базу для проведения государственной ценовой политики и контроля за ее исполнением.

7.5. Опыт регулирования цен за рубежом

Широко распространено мнение, что в развитых капиталистических странах экономика развивается стихийно, а цены устанавливаются совершенно свободно под воздействием спроса и предложения. Между тем особенностью современного государственно-монополистического капитализма является активное вмешательство государства и в экономическую жизнь в целом, и в процесс ценообразования. Регулирование цен осуществляется как в рамках межнационального сообщества (ЕС), так и внутри страны, в том числе и в странах с развитым государственным сектором (Австрия, Германия, Франция, Япония), и в странах, где госсектор занимает незначительное место (США).

Рассмотрим некоторые примеры практики регулирования цен за рубежом.

В странах Европейского сообщества (ЕС) действует наднациональное регулирование цен на продукцию сельского хозяйства и черной металлургии, охватывая примерно 15 % цен. Решения об уровне максимальных и минимальных цен, а также цен поддержки на сельскохозяйственную продукцию принимает Совет министров ЕС, состоящий из министров сельского хозяйства этих стран по предложениям Комитета Европейского сообщества (КЕС). Регулирование цен осуществляется с дифференцированным подходом и позволяет регулировать уровни доходов и накоплений фермеров, а следовательно, и воспроизводственный процесс в сельском хозяйстве.

Наиболее важную роль играют такие формы цены поддержки, как интервенционная (цена вмешательства), целевая (контрольная или ориентированная) и пороговая цены.

Интервенционная – это минимальная гарантированная цена, по которой ЕС обязано покупать фермерскую продукцию. Она распространяется только на определенное количество продукции (существуют ограничительные квоты для сахара, хлопка, зерна, молока, рапса, продуктов из помидоров, подсолнечника, твердой пшеницы и изюма).

Целевая – это желательная оптовая (рыночная) цена для районов наибольшего дефицита данного вида продукции в ЕС.

На основе целевой определяется уровень пороговой, верхней, границы цены. При расчете к исходному уровню пороговой цены прибавляют транспортные затраты с таким расчетом, чтобы она была несколько выше целевой. Это позволяет защитить внутренние фермерские цены от внешнего давления более низких мировых цен. Кроме того, при ввозе продовольственной продукции в ЕС государство устанавливает компенсационный таможенный сбор, размер которого постоянно меняется в зависимости от уровня мировых цен и представляет собой разницу между жестко фиксированный пороговой ценой и мировой ценой. В результате мировая цена с учетом таможенного сбора и транспортных издержек поднимается до целевой цены внутри стран ЕС.

Таким образом, политика регулирования фермерских цен основана на принципе преимущественного обеспечения фермерских доходов через рынок и цену за счет потребителя. Финансирование сельского хозяйства осуществляется посредством искусственного завышения цен по сравнению с мировыми и мер аграрного протекционизма. Рост цен поддержки постоянно сопоставляется с темпами инфляции в странах ЕС, а правительственные органы стран ЕС ведут наблюдение за издержками производства фермеров, отслеживают индексы цен на продукцию растениеводства (9 групп), животноводства (4 группы), на товары, услуги и капитальные вложения, потребляемые в сельском хозяйстве для обоснования цен издержек.

В черной металлургии контроль за ценами осуществляет Европейское сообщество угля и стали (ЕОУС), которое является картелью в этой области. Для стран ЕС устанавливаются твердые базисные минимальные цены, дифференцированные в зависимости от базисного размера или качества продукции, а также доплаты к базисным ценам (за качество, отделку, упаковку, проведенные испытания, стандартность) и скидки. Размер скидок и доплат меняется, так как зависит от соотношения спроса и предложения. Эти данные постоянно публикуются в прейскурантах ведущий монополий.

Проводя такую политику страны ЕС достигают стабилизации цен на уголь и продукцию черной металлургии, что является частью программы борьбы с кризисом этих отраслей. Ведущие производители и экспортеры металлопроката осуществляют и политику согласованного повышения цен на мировом рынке. Протекционизм в ЕС с целью защиты отечественных товаров от импортных применяется в текстильной промышленности, судостроении, производстве легковых автомобилей, бытовой энергетики, станков с программным управлением. Например, для финансирования предприятий судостроительной отрасли в ФРГ и Франции, которые являются неконкурентоспособными, но имеют стратегическое значение для ЕС (как они считают), выделяется государственная помощь в размере 10–30 % контрактной цены. В бытовой электронике для защиты своей промышленности от японских производителей ЕС постановило, что цены на японские изделия должны приравниваться к ценам франко-завод их стран, на станки с числовым программным управлением и машинными центрами установлены минимальные экспортные цены.

В странах ЕС ведется борьба против монополистов. Принятый в сентябре 1990 года Закон ЕС о конкуренции предоставил ЕК исключительные права контроля за деятельностью фирм при их объединении, слиянии или торгах, в т. ч. и при решении вопросов о ценообразовании. В течение недели фирмы стран ЕС, вовлеченные в эти операции, должны представить извещения, отвечающие на разные вопросы, в том числе и о ценах. Если сделка позволяет фирме увеличить ее цены на 5 %, не теряя при этом своей доли на рынке, комиссия может решить, что она занимает доминирующее положение и запретить ее.

Регулирование цен действует и в каждой отдельной стране.