Выполняя все эти функции, деньги способствуют развитию экономики, повышению ее эффективности. На первый взгляд может показаться, что чем в стране больше денег, тем лучше. Ведь любой из нас приветствовал бы получение в свое распоряжение как можно большей суммы денег. Но на самом деле слишком большое количество денег в стране может стать серьезным тормозом в экономическом развитии. Дело в том, что в любом обществе, где господствуют товарно-денежные отношения, всегда должно соблюдаться соответствие между количеством товаров и количеством денег.

Если соответствие нарушается, то возникают проблемы в экономике страны: если денег слишком мало, то очень трудно получить кредит, затрудняется своевременный возврат денег клиентами, возникают невыплаты пособий и заработной платы, нет инвестиций, т. е. недостаток денег в экономике препятствует ее развитию. Если же денег слишком много, то возникает инфляция (деньги обесцениваются), последствиями которой являются снижение объемов производства, недоверие власти, отсутствие сбережений, рост бартера. Во многих этих последствиях "виноваты" деньги, когда их становится больше, чем нужно для обращения товаров.

Проблемы излишка денег и, соответственно, инфляции не существовало в те времена, когда в денежном обращении господствовал "золотой стандарт" - в качестве денег использовалось золото, а оно имело самостоятельную ценность. Поэтому золотых денег в обращении никогда не было больше, чем нужно. Если золота в обращении становилось много, владельцы превращали деньги в средства сбережения (например, их можно было переплавить на украшения), а как только денег не хватало, они "автоматически" покидали свои хранилища и вновь включались в процессы денежного и товарного обращения.

Совершенно иная картина возникла в денежном обращении, когда золотые деньги были вытеснены бумажными. Они, в отличие от золотых, не обладают таким уникальным свойством "чувствовать", когда их много в обращении и когда их не достает. Поэтому их количество необходимо регулировать. Сколько же нужно денег, чтобы денежное обращение оставалось устойчивым?

Денежное обращение является устойчивым только в том случае, когда совершается непрерывное движение денег и сохраняется его равновесие. Поскольку в обороте в настоящее время находятся неполноценные деньги (бумажные, которые являются лишь знаками стоимости), не разменные на золото, то основное обеспечение денег - товарное.

В денежном обращении должна присутствовать определенная закономерность: деньги, поступая из банков в сферу обращения, должны затем снова возвращаться назад в банки. В этом случае достигается равновесие между денежной и товарной массами, т. е. объемами предложения денег и спросом на них.

Таким образом, денег в стране нужно столько, сколько необходимо для нормального хода торговли и производства. На основе этих факторов был создан закон, который относится к любому виду денег:

КД = (ЦТ - Кр + П) / Со,

где КД - количество необходимых денег;

ЦТ - цена товаров, продаваемых за наличные деньги;

Кр - цена товаров, проданных в кредит;

П - товары, проданные в кредит ранее, срок оплаты по которым наступил;

Со - скорость обращения денег.

Значит, чтобы охарактеризовать денежное обращение, необходимо рассмотреть такие понятия, как денежная масса и скорость обращения денег (КД и Со).

Денежная масса - это вся совокупность средств обращения и платежа, которая обеспечивает хозяйственный оборот и является собственностью населения, предприятий и государства.

Денежная масса состоит из денежных агрегатов, т. е. определенных группировок денежных единиц. В России присутствуют следующие виды денежных агрегатов:

М0 - наличные деньги;

М1 - это М0 плюс денежные средства, представленные счетами юридических лиц в коммерческих банках, вклады населения и вклады до востребования в различных банках, т. е. М1 = М0 + Депозиты до востребования.

М2 - это сумма М1 и срочных вкладов в Сбербанке РФ, т. е. М2 = М1 + Депозиты срочные.

М3 - это М2 плюс облигации и депозитные сертификаты. М3 = М2 + Облигации + Сертификаты.

Эти показатели денежной массы используются в экономической литературе для анализа обращения денег.

Скорость обращения денег - это число раз, которое каждая денежная единица проходит за определенный промежуток времени (как правило - год), участвуя в обеспечении любых сделок.

Скорость обращения является важным показателем для экономики страны.

Деньги постоянно переходят из рук в руки. У каждого денежного знака своя судьба. Одни купюры постоянно участвуют в различных сделках, другие могут десятилетиями лежать в копилке. Поэтому скорость обращения каждого денежного знака подсчитать практически невозможно. Но можно рассчитать среднюю скорость обращения для всей денежной массы, разделив общую стоимость всех товаров, проданных в стране за год, на количество денег, находящихся в обращении. Таким образом эмпирически находится величина Со.

Зная эти показатели, представляется возможным использовать более точное уравнение для определения количества денег, необходимых стране, - уравнение Ирвинга Фишера:

M * V = P * Q,

М = P * Q / V,

где М - количество денег, необходимых в обращении;

V - скорость обращения денег;

P - уровень товарных цен;

Q - количество обращающихся товаров.

Данное уравнение позволяет определить такое соотношение товаров и денежной массы, при котором в данной стране товары без труда будут обмениваться на деньги, а деньги - на товары. Например, если уровень цен в стране поднимается, то при сохранении определенного объема производства и скорости обращения денег количество денег в обращении необходимо увеличить. Если же цены и объем производства остаются постоянными, то, т. к. деньги начинают обращаться с большей скоростью, их количество можно сократить. Следовательно, количество денег в стране не может быть произвольным. Оно должно точно соответствовать объему торговых операций, произведенных за год и достигнутой скорости обращения местной валюты.

Поддержание определенного количества денежной массы в стране осуществляется государством. Для этого оно проводит денежно-кредитную политику и использует следующие инструменты.

1. Операции на открытом рынке - это покупка и продажа государством ценных бумаг.

2. Изменение учетной ставки - это проценты, под которые Центральный банк выдает кредиты.

3. Изменение резервной ставки - количества денег, которое банк обязан удерживать в виде резерва.

Например, когда денег в стране становится слишком много, государство проводит политику дорогих денег. Осуществляются следующие меры.

1. Государство продает ценные бумаги, в результате чего количество денег в коммерческих банках уменьшается.

2. Увеличивается резервная ставка, в результате чего банки вынуждены удерживать средства и денег в обращении становится меньше.

3. Увеличивается учетная ставка, и тогда население не стремится получить займы в банках, т. к. они очень дотоги.

Все эти меры уменьшают количество денег в обращении.

Если же существует недостаток денег, то проводится политика дешевых денег.

Осуществляются следующие меры:

1) государство начинает покупать ценные бумаги, выбрасывая определенное количество денег в обращение;

2) резервная ставка уменьшается, в результате чего банки удерживают меньшее количество денег в виде резервов, и они также поступают в обращение;

3) учетная ставка понижается, и население стремится получить подешевевшие денежные займы. Тем самым денег в обращении становится больше.

С помощью этих мер государство регулирует количество денег в стране.

2. В экономической теории очень важное место отводится такому понятию, как затраты, или издержки производства. Любой предприниматель стремится получить от своей деятельности максимальную прибыль, но производство товаров немыслимо без затрат. Приобретение факторов производства, завоевание места на рынке, конкурентная борьба - все это требует определенных затрат. Таким образом, издержки - главный ограничитель прибыли. Кроме того, они являются главным фактором, влияющим на объем предложения, т. е. максимальное количество продукции, которое предприниматель может произвести. Для того чтобы производство было оптимальным, а прибыль максимальной, необходимо выбрать такой способ производства, который позволял бы минимизировать издержки для данного объема выпуска. Поэтому анализ издержек для предпринимателя очень важен. Что же такое затраты или издержки?

В самой простой формулировке издержки - это расходы на производство определенного объема какой-то продукции. Но современная экономическая теория придерживается более широкой трактовки. Она основывается на проблеме ограниченности ресурсов и возможности их альтернативного использования. Что это значит? Под "альтернативным использованием" понимается возможность производства из определенного ресурса различной продукции. Например, предприятие из дерева может производить либо бумагу, либо мебель, либо строительные материалы. И если предприятие выбирает производство, скажем, бумаги, то оно, тем самым, отказывается от других вариантов. Выбор определенных ресурсов для производства какого-либо товара означает невозможность производства какого-то альтернативного товара. Следовательно, необходимо выбрать наиболее оптимальный вариант использования ресурсов, при котором прибыль будет максимальной, а издержки минимальными.

В этом смысле издержки производства - это стоимость всех ресурсов.

Выделяют следующие виды издержек:

1) явные и неявные;

2) постоянные и переменные;

3) средние;

4) предельные.

Явные (бухгалтерские) существуют в форме денежных платежей внешним поставщикам.

Неявные (внутренние) - это неоплачиваемые издержки, т. е. денежные платежи, которые могли бы быть получены при самостоятельном использовании ресурсов.

В сумме явные и неявные издержки составляют экономические издержки.

Постоянные издержки - это такие издержки, величина которых не зависит от объема производства. Они имеют место даже в том случае, если фирма ничего не производит. В числе постоянных издержек можно назвать расходы на зарплату обслуживающего персонала, оплату аренды, страховые взносы, отчисления на амортизацию зданий и оборудования.

Переменные издержки - это издержки, которые связаны с изменением объема производства, т. е. величина этих издержек изменяется в зависимости от динамики объема выпуска продукции. По мере роста производства увеличиваются и издержки. Переменные издержки состоят из затрат на сырье, материалы, энергию, транспорт, оплаты труда основным работникам и т. д.

Сумма переменных и постоянных издержек при каждом данном объеме производства составляет общие издержки (валовые).

Для предпринимателя также представляют интерес издержки, характеризующие уровень затрат на единицу продукции, т. е. средние издержки.

Средние издержки - это затраты на производство единицы выпускаемой продукции. Они представляют собой отношение величины издержек к количеству единиц продукции.

Средние издержки подразделяются на:

- средние постоянные;

- средние переменные;

- средние общие.

Средние постоянные издержки - это величина постоянных издержек, приходящихся на единицу продукции. Они рассчитываются как отношение постоянных издержек к количеству произведенной продукции.

Средние переменные издержки - это величина переменных издержек, приходящихся на единицу продукции. Они представляют собой отношение переменных издержек к количеству произведенной продукции.

Средние общие издержки представляют собой сумму средних постоянных и средних переменных издержек. Они рассчитываются путем деления общих (валовых) издержек на количество произведенной продукции.

Отметим, что при определении прибыльности или убыточности производства средние издержки сравниваются с ценой. Если минимальные средние издержки находятся на линии рыночной цены, то фирма в состоянии покрывать эти издержки.

Для определения поведения предприятия очень важна категория предельных издержек.

Предельные издержки - это дополнительные издержки, обеспечивающие производство каждой дополнительной единицы продукции. Они представляют собой отношение общих издержек к единице произведенной дополнительной продукции. Эти издержки играют очень большую экономическую роль. Они характеризуют предельный уровень затрат, именно их показатели принимаются во внимание при принятии решений об изменении (расширение или сокращение) объема выпуска продукции. Так как в краткосрочном периоде совокупные издержки изменяются исключительно из-за изменения переменных издержек, то предельные - это всегда предельные переменные издержки.

Предельные издержки показывают изменения в затратах, вызванные увеличением или уменьшением объема производства на единицу продукции. Поэтому необходимо сравнивать предельные издержки с предельной выручкой (прибылью от реализации дополнительно произведенной единицы продукции). Это имеет достаточно важное значение для определения поведения фирм в рыночных условий.

В зависимости от времени, затрачиваемого на изменение количества применяемых в производстве ресурсов, различают краткосрочный и долгосрочный период в деятельности фирмы. Если в краткосрочном периоде фирма не может изменять свои производственные мощности, а значит и постоянные издержки (существует лишь возможность изменять переменные факторы - количество труда, сырья, вспомогательных материалов, топлива), то в долгосрочном фирма может отреагировать на рыночную ситуацию, изменить постоянные издержки, а значит и использовать эффект масштаба производства. При этом имеются определенные направления, по которым можно снизить издержки в долгосрочном периоде.

1. Внедрение нового оборудования (вызывает эффект массового производства, снижает средние общие издержки).

2. Специализация (она увеличивает производительность труда, и уменьшаются все издержки).

3. Развитие побочного производства (используются отходы основного производства).

Билет № 17

1. Способы достижения рыночного равновесия. 2. Инфляция, ее виды и методы устранения

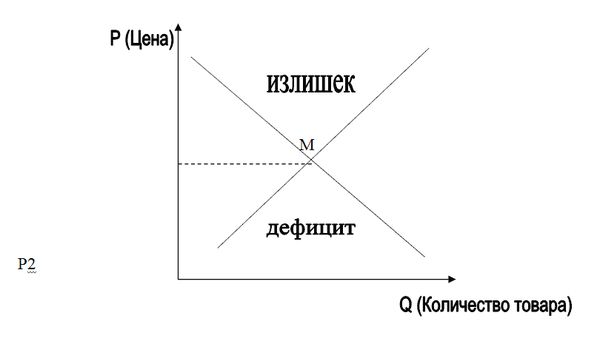

1. Теория равновесия считается одной из фундаментальных в экономической науке. Ее разработкой занимались многие известные экономисты начиная с А. Смита. В разные времена экономисты давали различные ответы на вопросы, что такое равновесие рынка, равновесная цена, как она устанавливается и чем определяется. Представители классической политэкономии XVIII в. отводили особую роль предложению, полагая, что цены основываются на издержках производства. Напомним, что предложение - это то количество товара, которое производитель способен предложить на рынок при сложившихся условиях производства. Иной взгляд на формирование равновесия имела школа маржиналистов, возникшая во второй половине XIX в. Ее представители делали акцент на спросе, который предъявляют потребители на рынке. Спрос - то количество товара, которое покупатели готовы приобрести при данных условиях. Именно спрос диктует предложение. Однако уже в конце XIX в. основоположник неоклассического направления А. Маршалл доказал, что в формировании рыночной цены участвуют и спрос и предложение одновременно и в равной мере, невозможно определить, что играет главную роль. Таким образом, формируется ценовой механизм. В результате колебания цен происходит выравнивание спроса и предложения товаров: в точке их пересечения устанавливается равновесная цена (рис. 8)

Рис. 8. Взаимодействие спроса и предложения

На рисунке 8 мы видим, что в точке пересечения кривой спроса и кривой предложения М (в точке равновесия) объем спроса равен объему предложения (равновесный объем), а цена спроса равна цене предложения (равновесная цена). Сущность рыночного равновесия заключается в том, что в этом состоянии рынок сбалансирован: ни продавцы, ни покупатели не стремятся нарушить это равновесие, в этой точке их интересы совпадают.

Принято различать общее и частичное равновесие.

Частичное равновесие - равновесие двух взаимосвязанных сторон: равновесие производства и потребления, покупательной способности и товарной массы, спроса и предложения на микроуровне, т. е. на уровне предприятия.

Общее равновесие - это соответствие всех сфер экономической системы.

Условием общего равновесия является равновесие не только на рынке товаров, но и на всех остальных рынках (труда, услуг, капиталов), это равновесие на макроуровне, т. е. на уровне национального хозяйства.

Экономическое равновесие подразумевает соответствие общественных целей и имеющихся экономических возможностей. Но цели и возможности постоянно меняются, что приводит к изменениям в экономических пропорциях, тогда экономика начинает стремиться к новому равновесному состоянию.

Условия рыночного равновесия:

- полная вовлеченность ресурсов;

- соответствие структуры производства структуре потребления;

- равновесие спроса и предложения;

- наличие свободной конкуренции;

- равенство всех покупателей на рынке;

- полная доступность информации.

В действительности общее равновесие может иметь место и при несоблюдении этих условий. Но это будет специфическое равновесие, не соответствующее идеальной рыночной модели. Проблема макроэкономического равновесия - это проблема выбора, устраивающего всех в обществе, при данном равновесии способ использования ресурсов и их распределение сбалансированы.

Таким образом, макроэкономическое равновесие - это ключевая проблема экономической теории и экономической политики любого государства. Изучаемое нами экономическое равновесие-это идеал. Реальная экономика к нему стремится, но имеет постоянные нарушения равновесия и исследования в области рыночного равновесия позволяют найти и оценить отклонения реальных процессов от идеальных. Это позволяет направлять экономику к желаемому оптимуму.

2. В переводе с латыни термин "инфляция" означает "вздутие", "раздувание". Инфляция - это переполнение каналов обращения денежными средствами. Данное явление характеризуется увеличением количества денег в обращении и обесценением бумажных денег. Проявляется инфляция в повышении цен на товары, услуги, инвестиции.

Рассмотрим виды инфляции. По темпам прохождения инфляция бывает:

- ползучая (рост цен 3-10 % в год, из обращения уходят мелкие монеты);

- галопирующая (рост цен 10–20 % в год, делаются бессмысленными любые денежные накопления);

- гиперинфляция (люди покупают в основном продовольственные товары, рост цен от 20 % и выше).

По объекту воздействия различают:

- инфляцию спроса;

- инфляцию издержек.

Главной причиной инфляции спроса служит непропорциональный рост денежной массы, когда количество денег увеличивается, а количество товаров остается прежним. Часть денег не обеспечивается товарами, в результате при существующих ценах спрос начинает превышать предложение, и новое равновесие устанавливается уже на более высоком уровне цен.