К категории городских поселений относили населенные пункты с числом самодеятельного населения не менее 1000 человек при условии, если сельское хозяйство является основным занятием не более чем для 25 % населения. Таким образом, ликвидировались несоответствие между юридическим и экономическим положением многих населенных пунктов, а также терминологический разнобой в определении населенных пунктов (табл. 1.6).

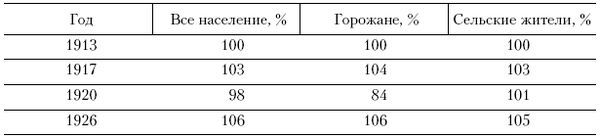

Таблица 1.6

Численность населения до 17 сентября 1939 г.

Источник: Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г. СССР. Сводный том. М., 1962. С. 14.

Тенденция ускоренного развития Москвы и прилегающего к ней района потребовала введения мер по его регулированию. В 1930 г. было принято решение об ограничении роста Москвы, запрещалось новое промышленное строительство в городе, вводился паспортный режим и ограничивалась прописка иногородних .

Ускорение урбанизационных процессов в регионе проявилось и в дальнейшем наращивании темпов роста Московской агломерации. Развитие транспортной сети привело к дальнейшему расширению территориальных параметров этой системы расселения, которая по отдельным радиусам превысила 60 км. Расширение границ сопровождалось стремительным ростом населения и городских поселений .

В соответствии с Директивами первого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР за годы пятилетки Московская область должна была превратиться из области с преимущественно развитой легкой промышленностью в один из крупнейших районов тяжелой промышленности. Согласно контрольным цифрам плана, из всех капиталовложений в пятилетии не менее 50 % предполагалось вложить в новое строительство и, в свою очередь, из всех вложений в новое строительство не менее 70 % затратить на развитие тяжелой индустрии, производства средств производства . Первоначально пятилетний план предусматривал строительство в Московской области 140 новых предприятий. Но уже в 1930 г. закладывались и строились 77 предприятий и свыше 300 реконструировались, а на следующий год только в Московской области строились и реконструировались 667 предприятий . В Московской области воздвигались объекты индустриализации: Бобриковский и Воскресенский химические комбинаты, Ступинский электровозостроительный завод недалеко от Каширы, завод "Электросталь" и др. Таким образом, закладывалась основа для возникновения ряда новых городов и рабочих поселков, основным градообразующим фактором которых были крупные промышленные предприятия. За 2,5 года в городах и поселках Московской области было построено 140 тыс. м жилья.

Экономика города Москвы была ориентирована на большое промышленное строительство и реконструкцию действующих предприятий, таких как "Шарикоподшипник", "Калибр", "Станколит", "Красный пролетарий" и др. Огромное промышленное и жилищное строительство вызывало необходимость ускорения производства строительных материалов, сырье для которых имелось в пределах области.

Развитие Москвы как крупнейшего промышленного, научного, культурного и художественного центра определило необходимость качественной перестройки всего народно-хозяйственного комплекса столицы. Рост московской промышленности происходил на основе коренной реконструкции и технического перевооружения предприятий, внедрения новых технологий . За 1961–1979 гг. на промышленных предприятиях было установлено около 95 тыс. единиц нового оборудования, из них половина – на предприятиях машиностроения и металлообработки. Только за 1974–1978 гг. было построено 14 предприятий, в основном легкой и пищевой промышленности, внедрено в действие 307 важнейших производственных объектов. Комплексно механизировано и автоматизировано свыше 600 заводов и фабрик, цехов, участков и производств, внедрено около 1600 механизированных и автоматизированных линий, установлено 35 тыс. единиц высокопроизводительного оборудования. Модернизация предприятий позволила значительно повысить производительность труда.

В развитии градообслуживающего комплекса первостепенное значение уделялось массовому жилищному строительству. Во внешнем кольце Москвы были построены крупные жилые массивы, состоявшие из 12-, 14-, 16-, 22-этажных жилых домов:

– на юге – Зюзино, Матвеевское, Беляево-Богородское, Чертаново, Лунино, Бирюлево, Орехово-Борисово, Тропарево, Ясенево;

– на севере – Бибирево, Медведково, Бабушкино, Бескудниково, Коптево, Дегунино;

– на востоке – Новые Кузьминки, Гольяново, Вешняки-Влады-кино, Текстильщики, Перово, Нагатино;

– на западе – Мневники, Химки-Ховрино, Фили, Кунцево, Хорошево-Мневники и др.

Численность населения каждого жилого массива составляла 100–200 тыс. человек и более.

За 1961–1978 гг. в Москве построены жилые дома общей полезной площадью 90,1 млн м , в том числе за 1971–1978 гг. – 39, млн м . В начале 1979 г. жилищный фонд Москвы включал 2479 тыс. квартир общей полезной площадью 130,7 млн м . Обеспеченность москвичей жилой площадью за этот период выросла более чем в полтора раза .

Совершенствовалось инженерное обслуживание города. С начала 1960-х по конец 1970-х гг. водопотребление на одного жителя в сутки увеличилось с 500 до 700 л, в том числе на хозяйственно-бытовые нужды с 250 до 460 л. Доля газа в топливном балансе города повысилась с 46 до 70 %.

В середине 1970-х гг. были определены задачи: осуществить мероприятия по экономическому и социальному развитию крупных центров страны – Москвы и Ленинграда, совершенствованию и повышению эффективности созданного здесь производственного и научного потенциала. При этом предполагалось ограничение роста больших городов.

В начале 1980 г. численность населения Москвы составляла 8,1 млн человек. Численность населения Москвы увеличивалась в среднем на 1,5 % в год.

Определенную сложность в развитии московского научно-производственного комплекса представлял дефицит трудовых ресурсов, равный 130–150 тыс. человек в год без учета маятниковой миграции .

При этом 120 тыс. москвичей ежедневно уезжало на работу в Московскую область, а в Москве работало 650 тыс. жителей Московской области.

Контрольные вопросы

1. Назовите основные критерии отнесения населенного пункта к категории "город".

2. Назовите основные особенности города разных исторических эпох.

3. Каковы характерные особенности современных городов?

4. Назовите экономические особенности развития российских городов.

Глава 2

Функции городов и современная классификация населенных мест в России

2.1. Функции городов

В любом городе имеются функции градообслуживающие (отрасли производства, обслуживающие население города) и градообразующие (отрасли и производства, продукция и услуги которых идут за пределы города).

Градообразующие функции делятся на:

– центральные (разнообразное обслуживание окружающей город территории);

– специальные (специализирующиеся на какой-либо отрасли в масштабах всей страны или ее крупной части).

Крупные города, как правило, полифункциональны, т. е. выполняют сразу несколько функций (хотя и среди этих функций обычно можно выделить преобладающую).

Небольшие города чаще всего монофункциональны.

Функции городов являются одним из основных критериев их типологии. Критерии для типологии городов следующие:

– генезис (когда, каким народом город основан);

– экономико-географическое положение (ядро агломерации, город-спутник, транзитный пункт и т. п.).

Типы городов России: центральные места и специализированные (отраслевые) центры.

Центральные места:

– столица (Москва);

– центры экономических районов (например, Краснодар, Воронеж);

– центры субъектов Федерации (Иваново, Орел);

– межрайонные центры (Савелов, Орск);

– районные центры (Подольск, Козельск);

– внутрирайонные центры (Мытищи, Апрелевка).

Специализированные центры:

– промышленные (Тула, Тольятти);

– транспортные (Находка, Новороссийск);

– научные (Дубна, Пущино);

– туристические (Углич, Суздаль);

– курортные (Сочи, Анапа).

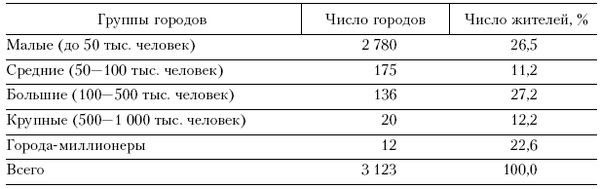

Особенности урбанизации в России. К началу 1990-х гг. в России было 170 городов с населением более 100 тыс. человек. В 1897 г. было только два города-миллионера: Москва и Санкт-Петербург. В 1959 г. к ним прибавился Нижний Новгород. Сейчас в России 12 городов-миллионеров.

Урбанистическая структура России (в число малых городов включены поселки городского типа – пгт, население которых более 3 тыс. человек и не в сельском хозяйстве занято более 85 %) следующая (табл. 2.1).

Таблица 2.1

Классификация городов по числу жителей

Особенности урбанизации. В последние годы прекратилось пополнение рядов больших городов (более 100 тыс.), которое замедлилось в предшествующее десятилетие. Замедлился и характерный для прошлого времени переход больших городов из одной категории в другую, последовательный путь наверх: от низшей ступени к высшей.

Все отмеченные явления произошли в результате снижения, местами весьма значительного, темпов естественного прироста численности городского населения. Причины – общее ухудшение демографической ситуации в России, сокращение рождаемости, переход к иному типу воспроизводства – снижение потока мигрантов из сельских районов в городские. Дальнейшее пополнение населения больших городов за счет сельской местности, все более охватываемой депопуляцией, влечет за собой сокращение сети населенных пунктов и отмирание их части.

2.2. Экономико-географическое положение городов

Рассмотрение экономико-географического положения – канва характеристики города. В формировании его функциональной структуры можно видеть реализацию тех или иных сторон географического положения, оказывающего решающее значение на сегодняшнюю и потенциальную экономику города. Намечая направления дальнейшего развития города, следует прежде всего основываться на еще не использованных резервах его экономико-географического положения.

Чтобы представить город во всей сложной системе экономических связей, столь важной для его существования и развития, часто используются предложенные Н.Н. Баранским понятия макро-, мезо-и микроположения ("игра масштабами", по выражению классика отечественной экономической географии И.М. Майергойза). Умение грамотно использовать территориальные уровни положения города очень важно.

Главным фактором, определяющим возникновение города именно в данном месте, является транспортно-географическое положение, по сути – экономико-транспортное. Эта исключительно важная особенность экономико-географического положения городов подтверждается, в частности, большим числом как исторических, так и ныне крупных центров, возникавших у перехода через реку или как важный морской порт, или как крупный железный узел (например, Новосибирск).

Экономическое формирование территориальной структуры хозяйства и ее трансформация, сооружение новых транспортных магистралей, освоение новых ресурсов, основание новых городов – все это может существенно влиять на экономику развития города. Таким образом, экономика – категория в большой степени историческая (Астрахань, Псков). Иногда определенные функции передаются городу с более выгодным экономико-географическим положением (столица Казахстана теперь город Астана вместо Алма-Аты).

Советский географ И.М. Майергойз разработал следующую принципиальную структуру экономико-географического положения города.

I. Основные территориальные отношения.

1. Отношение к элементам общественного производства:

– промышленно-географическое – положение относительно источников энергии, основных видов громоздкого сырья (лес, металл) центров обрабатывающей промышленности;

– аграрно-географическое – положение относительно сырьевых сельскохозяйственных продовольственных баз;

– транспортно-географическое – положение относительно морских и других магистральных путей, транспортных узлов;

– сбыто-географическое – положение относительно рынков сбыта товаров производственного назначения (угля, черных металлов) и потребительских товаров;

– демогеографическое – положение относительно трудовых ресурсов, научно-технических кадров.

2. Отношение к ареалам:

– внутриареальное (центральное, эксцентричное, периферийное) – положение относительно административных ареалов, интегральных экономических ареалов, прочих ареалов (угольных бассейнов, определенной сельскохозяйственной специализации, расселения определенной национальности и т. п.);

– межареальное – положение относительно тех же объектов, что и внутриареальное положение.

II. Производные территориальные отношения – отношения к линиям и фокусам:

– на грузопотоках – положение относительно связей внутрирайонных, межрайонных, внешнеэкономических;

– на пассажиропотоках – преимущественно внутренних;

– взаиморасположение – положение относительно своей локальной системы городов (в том числе пригородной зоны), своей территориальной системы городов, городов других территориальных систем (особенно столиц).

III. Интегральные территориальные отношения (отношения отношений) – отношение к территориям различного масштаба (с учетом интенсивности связей с ними):

– микроположение – положение относительно одного или нескольких административных районов, планировочного микрорайона;

– мезоположение – положение относительно крупного экономического района;

– макроположение – положение относительно экономического региона или нескольких экономических районов;

– мегаположение – положение относительно группы экономических регионов, государств, континента.

2.3. Специфика демографических процессов

Для России с ее огромной территорией условия в различных регионах (и соответственно городах) отличаются очень сильно . Это относится к социально-экономическим, этническим, культурно-историческим, природно-климатическим, экологическим и, естественно, экономическим условиям, которые определяют специфику тенденций демографических процессов, уровень здоровья населения в городах, регионах и в стране в целом.

В России сложилась следующая демографическая ситуация. После переписи населения, проведенной в 1989 г., выяснилось, что в стране смертность превышает рождаемость. Численность населения на начало 1998 г. составила 147,1 млн человек, в начале 1999 г. – 146,3 млн человек. Численность населения уменьшается главным образом за счет естественной его убыли (депопуляция): снижения рождаемости, роста смертности. Это относится как к обострению экологической ситуации, так и социально-экономической. Неблагоприятными районами являются территории Северо-Западного, Центрального (кроме Москвы), Центрально-Черноземного (кроме Белгородской области) районов, а также Нижегородская и Пензенская области.

Население любой страны зависит и от миграционной ситуации. С 1990 по 1997 г. за счет миграции население России увеличилось на 3,3 млн человек. В начале 1997 г. на территории России уже проживало 2,5 млн беженцев и иммигрантов. Правда, только половина из них получила официальный статус вынужденных переселенцев. Остальное число – беженцы из бывших республик Средней Азии и Казахстана. Они составляют 70 % от иммиграционного потока. Специалисты прогнозируют ежегодное увеличение иммиграционного потока на 500 тыс. человек. Прогнозируют также, что еще 100 тыс. человек ежегодно будет въезжать в Россию из других стран ближнего зарубежья. Следует сказать, что с экономической точки зрения Россия должна быть заинтересована в притоке населения извне. Но при этом речь должна идти о том, чтобы экономическая история развивалась по известному принципу – "не обеспечивать их рыбой, чтобы кормились, а дать им удочку, чтобы они эту рыбу ловили сами". Государство должно не создавать программы (кормушки для чиновников разного уровня), а вкладывать народные деньги в строительство дорог, линий электропередачи и развитие инфраструктуры.

Специалисты подсчитали, что если бы уровни смертности в России соответствовали западным, то смертность мужчин во всех возрастных группах до 65 лет привела бы в середине 1990-х годов к потере 3,2 млн человеко-лет трудовой активности. Фактически потери в России составили 12,9 млн человеко-лет. То есть в 4 раза, или на 9,7 млн лет больше. В России были сокращены расходы на здоровье населения. Следовательно, разбазарили один из основных источников богатства российского общества, каковым являются трудовые ресурсы.

Проблему необходимо решать комплексно. Прежде всего надо поднять жизненный уровень населения:

– провести серьезные преобразования в системе здравоохранения, в том числе профилактического;

– улучшить качество окружающей среды;

– создать оптимальные условия производственной и бытовой среды;

– способствовать формированию здорового образа жизни.