В городе сосредоточивались все высшие учреждения, число которых было невелико и назначение несложно, оно сводилось: 1) к высшему управлению войском; 2) централизованному сбору податей (местом для сбора были громадные склады, в которые стекались привозимые со всех концов страны различные продукты и изделия); 3) отдельным отраслям дворцового управления, приспособленного к удовлетворению нужд короля и многочисленной челяди.

В XII–XIII столетиях торговля на городских рынках производилась два-три дня в неделю, причем один из этих торговых дней непременно падал на воскресенье. Иногородние купцы устраивали в городах свои склады, и постепенно из этих складов товары расходились в окрестные селенья. Наиболее ходкими товарами были соль, железо и ремесленные изделия, например сукна, которые вырабатывались в XI–XIII вв. только в некоторых городах.

Экономический интерес феодала заставлял его оказывать покровительство рынку и лицам, торгующим на нем. За охрану рынка феодалы требовали себе вознаграждение, которое получали в виде налогов, взимавшихся с каждого, желавшего продавать на рынке свои товары. Если рынок находился внутри городских стен, то у городских ворот устраивались заставы (современные таможни), которые брали в пользу феодала некоторую часть ввозимых крестьянами и торговцами продуктов и товаров.

Сбор налогов и пошлин в пользу феодалов производился уполномоченными ("министериалами"). Чаще всего это были мелкие вассалы или другие землевладельцы, имевшие свои поместья в пределах городской черты. Они имели свои экономические интересы, так как являлись владельцами городской недвижимости. Свои земли они сдавали в аренду или продавали в собственность.

Купцы, строившие свои склады вблизи рынка, селились около складов – так образовывались торговые кварталы. Купеческие корпорации и "братства" принимали в свой состав всех торговцев, которые были связны общностью торговых операций. В наиболее развитой форме эти купеческие организации получили название гильдий.

Первые гильдии появились в конце Х и в начале XI столетия в Англии. Целью образования гильдий было получение и охрана торговых привилегий, защита своих членов. Члены гильдии вносили вступительный взнос и периодически отчисляли некоторый процент со своих оборотов; эти деньги шли на уплату гильдией налогов (гильдия брала на себя круговую ответственность за взнос налогов отдельными членами), а также на взаимопомощь и празднества.

Ремесленники образовали свои организации, которые в Англии продолжали носить название гильдий, в других странах приняли название цехов. Цехи объединяли ремесленников только одной профессии и одного города. Ремесленные цехи старались устранить конкуренцию между отдельными ремесленниками и установить монопольное господство данного цеха на рынке. Для того чтобы члены цехов не конкурировали друг с другом, цех устанавливал равные цены, ограничивал ремесленников в их рабочем времени и в пользовании помощниками-подмастерьями, следил за тем, чтобы товары отдельных отраслей были одинакового качества и одинаковых фасонов.

Управление феодальным городом в Западной Европе в XII в. находилось в руках сеньора, который был светским или духовным лицом. Форма городского управления в городах не была одинаковой. Чаще всего во главе городского управления стояла группа чиновников-министериалов, назначавшихся сеньором. В городе Страсбурге, например, в конце XII в. во главе городского управления стояли четыре должностных лица, назначавшихся епископом (сеньором города). Один из них – шультхейс (разбиратель преступлений), второй – бург-граф (городской начальник), третий – мытник (таможенный с борщик), четвертый – начальник монеты. Все эти городские чиновники получали вместо жалованья определенную долю со штрафов и налогов. Городскому сеньору несли некоторые повинности: шультхейт давал ему ежегодно двенадцать свиней и одного борова, судьи стерегли во время жатвы господский хлеб и давали по 5 солидов, мытник делился частью пошлин.

Пользуясь постоянной нуждой феодала в деньгах, горожане откупались от него, обещая ему вносить определенную сумма ежегодных налогов, которые фиксировались на много лет вперед. Взамен этого города получали самоуправление и в своей внутренней жизни становились независимыми от самого феодала и его уполномоченных. Так, в Страсбурге в начале XIII в. горожане добились того, что руководителями городского управления стали назначаться не только министериалы, но и "именитые, честные, достойные, мудрые и надежные" горожане.

В XVI–XVII вв. городская промышленность и торговля начинают перерастать рамки, сложившиеся в Средние века в городских формах хозяйства и средневекового городского строя с его цеховыми ограничениями и олигархическим правлением. Наиболее значительные города, экономика которых базировалась во многом уже на новой, капиталистической организации производства и торговли, развиваются в это время в Нидерландах, Англии, Франции.

С развитием капитализма города начинают занимать новое положение в обществе, производстве и во всей общественной жизни. В городах сосредоточиваются важнейшие средства производства, характерные для капитализма, основные классы капиталистического общества – буржуазия и промышленный пролетариат.

Бурный рост городов и городского населения, являющийся следствием дальнейшего углубления общественного разделения труда при капитализме и связанный с общим прогрессивным процессом концентрации производства, с возникновением капиталистической промышленности, новых видов транспорта (железнодорожного), привел к промышленному перевороту и стал неотъемлемой составной частью индустриализации.

В период безудержного накопления купцы и промышленники лишь маленькую толику тратили на себя, в частности в Глазго не строили богатых особняков. Однако во времена Адама Смита эпоха рыцарей накопления отходила в прошлое. Накоплению уже не мешало то, что богачи без ущерба для своих предприятий могли строить особняки. Его величество капитал начинал свое победное шествие, и город Глазго стал его экономической лабораторией.

Шотландский экономист и философ Адам Смит (1723–1790), чье экономическое учение оказало большое влияние на развитие политической экономии, писал и об "экономике" города. Эти исследования пространно цитировал в своем труде "Начала политической экономии и податного положения" английский экономист Давид Рикардо (1772–1823), назвав 14-ю главу своей книги "Налоги на дома".

Адам Смит писал: "Рента с домов распадается на две части, из которых одна может быть вполне правильно названа ’’рентой со строений", а другая обыкновенно называется ’поземельной рентой"". Разделяя эти понятия, Адам Смит считал, что рента со строений представляет процент или прибыль на капитал, затраченный на постройку дома. Чтобы уравнять условия конкуренции строительного дела с другими отраслями промышленности, необходимо, чтобы рента со строений была достаточно велика, во-первых, для возмещения процентов, которые были бы получены предпринимателем с капитала, если бы тот отдал его взаймы под хорошее обеспечение, и, во-вторых, для содержания и ремонта дома или – что сводится к тому же – для погашения в течение определенного периода капитала, который был затрачен на постройку дома… Если предприниматель, пишет Смит, в строительном деле получает более значительную прибыль в сравнении с ссудным процентом, то усиленный приток капитала из других отраслей промышленности скоро вернет его прибыль к прежнему уровню. Если же он получает менее значительную прибыль в сравнении с ссудным процентом, то отлив капитала из строительного дела в другие отрасли промышленности, в свою очередь, вызовет увеличение прибыли. Что же касается той части всего дохода, получаемого с дома, которая – как бы она ни была велика – остается за вычетом достаточной прибыли, то она входит в поземельную ренту. Там, где собственник земли и собственник здания – различные лица, эта часть в большинстве случаев уплачивается первому.

Для деревенских строений, пишет Адам Смит, находящихся на далеком расстоянии от крупных городов, в местностях, где много свободной земли, эта поземельная рента представляет ничтожную величину или составляет немногим больше того, что приносила бы земля под строениями, если бы она поступала на обработку.

Для деревенских дач, расположенных поблизости какого-нибудь крупного города, эта рента значительно выше, и за какие-нибудь особенные удобства или красивое месторасположение приходится платить очень высокую плату.

Выше всего поземельная рента бывает в столице, в особенности в тех ее кварталах, где существует самый сильный спрос на дома, причем безразлично, какие причины вызывает этот спрос: потребности торговли и промышленности, потребности в увеселениях и удовольствиях или прихоть моды и тщеславие.

Давид Рикардо отмечал, что налог на дома можно рассматривать как дополнительную ренту, уплачиваемую нанимателем. Поэтому он имеет тенденцию уменьшать спрос на дома, доставляющие одинаковую ренту, не уменьшая в то же время их предложения. Следовательно, рента понижается, и часть налога поэтому будет косвенно уплачена земледельцем. Если налог не особенно велик, если сама страна находится в неподвижном состоянии или прогрессирует, то у нанимателя нет никаких оснований довольствоваться домами худшего разряда. Но если налог высок или какие-нибудь обстоятельства уменьшают спрос на дома, то доход землевладельца падает, так как наниматель отчасти вознаградит себя за налог уменьшением ренты. Однако трудно сказать, в каких размерах эта часть налога, сберегаемая нанимателем путем уменьшения ренты, распределится между рентой со строений и поземельной рентой. Вероятно, что в первом случае уменьшение коснулось бы и той и другой, но так как дома, хотя и медленно, постепенно разрушаются и постройка их прекратилась бы до тех пор, пока прибыль предпринимателя не достигла бы прежнего уровня, то после известного промежутка времени рента со строений вернулась бы к своей естественной цене.

В ту эпоху, когда жил Давид Рикардо, профессии экономиста фактически еще не существовало. В трудах Рикардо нет формул и уравнений. Однако способ его мышления и манера изложения близки к способу математических доказательств, о чем, кстати, говорил в 1838 г. пионер математических методов в экономике француз Курно. Учение Рикардо не только достояние истории. В XXI в. некоторые его стороны сохраняют значение на современном этапе развития экономической науки, несмотря на то, что мир сильно изменился.

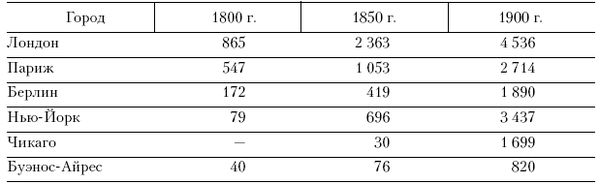

В последней трети XVIII в. и первой четверти XIX в. с ростом промышленности и развитием средств транспорта резко увеличивается доля городского населения экономически развитых стан. Особенно быстро росли крупные и крупнейшие города (табл. 1.1).

Таблица 1.1

Рост населения некоторых крупных городов Западной Европы, Северной и Южной Америки в течение XIX столетия, тыс. человек

Если к началу XIX столетия в Западной Европе имелось только 19 крупных городов с населением более 100 тыс. жителей в каждом, то к началу XX столетия насчитывалось уже 149 крупных городов. При этом население столиц таких промышленных центров, как Гамбург, Манчестер, Глазго, увеличилось по меньшей мере в 4–5 раз. Для города характерны повышенная плотность заселения и компактность застройки (часто многоэтажной). В Великобритании городское население составляло уже в середине XIX в. 50 %, а в начале XX в. – 78 % всего населения страны, в Германии в начале 80-х гг. XIX в. – 41 %, в начале XX в. – 54,3 %. В США, где городское население в начале XIX в. не превышало 4 %, в начале 80-х гг. XIX в. оно составило 28,6 %, в начале XX в. – 40 %, в начале 20-х годов – свыше 50 %, в 60-х гг. – свыше 70 % (ввиду различий критериев для выделения городов эти цифры носят условный характер). В результате на долю крупных промышленных городов приходился все больший процент городского населения.

Со второй половины XIX в. наблюдается ускорение темпов урбанизации (процесс развития городов). Если в XVI в. для городов Европы характерна численность населения от 2 до 20 тыс. человек, то в течение XX в. число городов-миллионников возросло в 10 раз.

Одновременно с ростом старых городов развивающаяся индустрия диктовала необходимость возникновения новых промышленных центров. Так, на базе добывающей или обрабатывающей промышленности в Бирмингемском каменноугольном бассейне, в Саарской и Рурской областях во второй половине XIX в. промышленные города почти слились один с другим, а средняя плотность населения поднялась до 200 человек на 1 км . Кроме того, получили развитие населенные пункты, возникшие возле железных и шоссейных дорог, а также портовые города.

Интенсивный рост городов в этот период явился результатом быстрого развития производительных сил, которым ознаменовался начальный период капитализма. В "Манифесте Коммунистической партии" Маркс и Энгельс писали: "Буржуазия менее чем за сто лет своего классового господства создала более многочисленные и более грандиозные производительные силы, чем все предшествовавшие поколения, вместе взятые" .

Проводившаяся в начале XIX в. реконструкция Парижа была тесно связана с "Планом комиссии художников", а в период Консульства началось его осуществление. Наполеон, объявивший себя в 1804 г. императором, грезил величественной архитектурой древних египтян, греков и римлян. "В промежутке между двумя войнами он прокладывал каналы и дороги, субсидировал театры, обогащал академии, побуждал к открытиям, закладывал грандиозные памятники", – говорил о Наполеоне Виктор Гюго . Воплощением императорских грез явился величественный проект постройки на высотах Шамо наполеоновского Версаля – целого города дворцов, достойных древнеримских времен. Сам Наполеон писал в 1811 г., что этот проект был создан не ради настоятельной нужды, но ради желания поразить весь мир и превзойти красоту, роскошь и в особенности величие двора и памятников времен Людовика XIV.

Естественно, что такой грандиозный замысел должен был поглотить огромные средства. Наполеон не скупился, хотя и строго оценивал стоимость каждого проекта. Ассигнования на сооружения памятников, подчеркивающих блеск и славу императора, были обнародованы в 1813 г. и составляли за девять истекших лет следующие суммы: 62 млн за перестройку императорских дворцов – Лувра, Тюильри, Версаля, Фонтенбло и Компьена; 102 млн на постройку в Париже многочисленных памятников; 149 млн на постройку памятников в провинциях, не считая 5 млн, ассигнованных скульпторам, художникам, миниатюристам, и значительных субсидий по цивильному листу, утвержденному 28 флореаля 1812 г. решением сената. Позднее, в период правления Луи Бонапарта, была предпринята коренная реконструкция Парижа, которую возглавляли главный городской архитектор А. Альфан и префект департамента Сены барон Османн.

Огромные изменения в экономической жизни европейских городов произошли с появлением нового вида транспорта. В 1830 г. в Англии была открыта первая в мире железная дорога для пассажирского сообщения – Манчестер – Ливерпуль. С этого времени железные дороги прокладывались от города к городу, из страны в страну. Первоначально постройка железных дорог встретила сильное сопротивление со стороны людей, интересам которых угрожали новые средства сообщения: лиц, занимавшихся извозным промыслом, владельцев каналов и шоссейных дорог, земельных собственников, смотревших на проведение железных дорог как на ущемление своих территориальных прав. Так как концессии на железные дороги выдавались парламентом, в котором упомянутые интересы имели своих защитников, то получение акта парламента на сооружение железной дороги каждый раз стоило очень дорого и "парламентские издержки" стали в Англии одной из самых крупных статей расходов на сооружение железных дорог, часто доходившей до 8000 фунтов стерлингов на 1 английскую милю.

В конце 1840-х гг. во Франции имелось около 3 тыс. км железнодорожного полотна, а к концу 1860-х – уже 17,6 тыс. Строительство железных дорог, требовавшее больших капиталовложений, стимулировалось тем, что держателям железнодорожных акций была гарантирована прибыль в размере 4 %, даже если бы потребовались казенные субсидии, всякого рода дотации. Новые средства сообщения сделали перевозки вчетверо быстрее и вчетверо дешевле.

Постепенно землевладельцы осознали, сто железная дорога принесет им выгоду. Тем более что железнодорожные компании платили за земельные участки непомерно высокие цены. Стоимость земель, лежащих вблизи железных дорог, значительно увеличивалась – здесь росла торговля, легче было транспортировать продукты, а все это способствовало развитию сельского хозяйства.

С развитием капитализма в городах сосредоточиваются важнейшие средства производства. Непрерывно изменялся облик городов, главным образом крупных. К началу XX в. – это сосредоточение производственных зданий, образующих сплошной индустриальный "пояс" на окраинах. По данным профессора И.А. Тиме, опубликованным в 1883–1885 гг., на английском вагоностроительном заводе, выпускавшем 2000 вагонов в год, работало около 1000 рабочих, на лондонском механическом заводе – 1200 рабочих, на заводе "Хэтеррингтон энд санс" в Манчестере – 900 рабочих.

Эмиль Золя так описывает один из заводов того времени: "Теперь завод занимал несколько гектаров; он насчитывал тысячу рабочих. Высокие синеватые шиферные крыши обширных цехов с двустворчатыми окнами поднимались над старыми, почерневшими черепицами ранних, гораздо более скромных строений…"

Сходство города с человеческим муравейником или колониями птиц заставляет специалистов признать применимость к нему принципа Олли в общем виде. Принцип агрегации В. Олли (1937 г.) в экологии – это закон, согласно которому скопление особей усиливает конкуренцию между ними за пищевые ресурсы и жилое пространство, но приводит к повышенной способности группы к выживанию.