Система финансирования массового жилищного строительства в 30-40-е гг. XVIII в. была разделена на "частное" и "казенное" финансирование. Жилая застройка велась частными лицами на собственные средства. В отличие от жилищного казенное строительство финансировалось государством. Каменные приходские церкви в посадах строились на "сборные" деньги. Несмотря на необходимость строительства административных зданий в конце XVIII в., оно почти не велось по причине, главным образом, финансовых затруднений. Государство, как отмечает С.С. Ожегов, оказалось не в состоянии развернуть одновременно в ряде городов строительство многочисленных административных зданий .

В 1701 г. Петр ликвидировал Приказ каменных дел, который ведал строительством в течение 115 лет.

Реформы, проводимые Петром, получили законодательное выражение и оформление в указах, регламентах. За четверть столетия новой эпохи было обнародовано около сотни указов, связанных со строительством. Во многих из них намечались меры по упорядочению застройки.

Интенсивное строительство началось в России вместе с XVIII в. День 16 мая 1703 г. (27 мая по новому стилю), когда лопаты солдат и "работных людей" вонзились в сырую землю Заячьего острова, принято считать днем основания Петербурга, который в 1712 г. стал столицей. Долгое время грандиозное строительство поглощало огромные материальные, финансовые и трудовые ресурсы страны.

В 1703 г. десятки тысяч плотников, каменщиков, печников, штукатуров вместе с семьями начали перебираться из Москвы и других городов на отдаленную стройку "Петерх-Бурха".

Историк В.О. Ключевский писал, что в 1698 г. вслед за Петром в Россию "наехала огромная толпа всевозможных мастеров, нанятых им во время посещения Амстердама". Известный французский инженер (архитектор) И.Н. Леблон – "прямо диковинка", как звал его Петр, приглашен был в Россию с обещанием 5000 руб. ежегодного жалованья, казенной квартиры на три года и права через пять лет службы выехать за границу со всем имуществом, не платя за него пошлины.

В 1714 г. Петр ввел своего рода каменный налог на барочников, лодочников, извозчиков. Все суда и подводы, направлявшиеся от Ладожского озера в новую столицу, обязаны были бесплатно доставлять в казну от 10 до 30 булыжников не менее 10 фунтов каждый. За сведения о месторождении строительного камня предусматривались поощрения. Известную роль в отечественной камнедобывающей промышленности сыграл указ о том, чтобы мрамор и другие декоративные камни не выписывали из европейских стран, а находили в своей земле. Указ от 9 декабря 1714 г. запрещал повсеместно в стране каменное строительство. Но еще за несколько лет до этого указа Петр предпринял ряд энергичных мер, сведших каменное строительство в других районах к минимуму, пока "удовольствуют строением в Петербурге". Кирпичные сараи на Неве, Тосне и Черной, на Ладоге и в Новгороде производили 15 млн штук кирпичей в год.

С 1714 по 1718 г. каменное строительство в Москве, как и по всей России, было запрещено. Учитывая, что только недавно (в 1701 г.) был издан указ, запрещающий возводить в Москве в пределах Белого города деревянные строения, политика Петра в отношении строительства кажется непоследовательной и даже противоречивой. А.С. Пушкин писал, что был "издан тиранский указ о запрещении во всем государстве каменного строения под страхом конфискации и ссылки".

В то же время деревянное строительство дорожало. Так, на внутреннем рынке с 1740 по 1790 г. стоимость лесоматериалов увеличилась в 10 и более раз при одновременном росте цен, например, на хлеб всего в 2 раза.

Небывалое по масштабам строительство требовало огромного количества мастеровых людей. В 1710 г. было указано прислать из разных губерний 4720 мастеровых людей с семьями; в 1712 г. было велено переселиться в Петербург 1212 боярам, дворянам и офицерам; в 1714 г. потребовали прислать 300 семей купцов и столько же семей мастеровых людей, причем все они должны были быть из зажиточных. Даже далекая Сибирская губерния обязана была послать 299 человек, а всего с начала строительства к 1712 г. из Сибирской губернии было затребовано 2799 человек разных специальностей. Для Сибирской губернии при ее маломощности и отдаленности высылка мастеровых была чрезвычайно тяжела. Число недосланных и бежавших постоянно росло. Поэтому царским указом было предписано на петербургское строительство взамен каждого рекрута-мастерового вносить в казну по 10 руб. С посада Соликамска, где в 1678 г. насчитывалось всего 465 дворов, за 5 лет – с 1703 по 1707 г. – в рекруты на строительные работы было взято не менее 200 человек.

Денежные налоги при Петре I резко возросли, в том числе и на нужды строительства. Так, в 1712 г. был издан указ о ежегодном сборе денег с губерний в размере 20 тыс. руб. на заготовление и обжигание в Петербурге извести, в 1714 г. – о денежном сборе "на строение домов на Котлине острове", в 1721 г. – о сборе денег на построение Ладожского канала и т. д.

Только в 1721 г., после окончания русско-шведской войны, ограничения стали постепенно сниматься. Уже 11 мая 1721 г. был издан приказ Петра I о разрешении "в городах каменные церкви старые починивать… где нужда будет требовать и вновь строить позволить".

Примером организации труда на стройке Петербурга может служить возведение Петропавловской крепости. Здесь, как и на других стройках, преобладал ручной труд, но на более сложных работах, например гидротехнических, применяли копры, водоливные машины с конной тягой и многое другое. Только на земляных работах, объем которых составил 250 000 м , трудилось 20 тыс. подкопщиков, о чем сообщала газета "Ведомости" осенью 1703 г. Строительные материалы в большом количестве подвозили на специальных судах. В 1709 г. в распоряжении коменданта крепости Брюса было 205 таких судов и 7623 грузчика.

Первые строители крепости и города работали в тяжелых условиях. Так, 10 апреля 1704 г. Меншиков приказал коменданту крепости Р.Б. Брюсу:

"1. Велеть ходить на работу как после полуночи 4 часа ударит или как пушки выстрелят, а работать им до восьмого часа, а со восьми, ударив барабан, велеть им отдыхать полчаса, не ходя в свои таборы.

2. После этого работать им до 11 часов, а как ударит, чтоб с работы шли и отдыхали два часа.

3. Как час после полудня ударит, тогда идти им на работу, взяв с собою хлеба, и работать велеть до 4 часов после полуден, а в 4 часа ударит, велеть им отдыхать полчаса с барабанным о том боем.

4. После того идти им на работу, и быть на той работе покамест из пушки выстрелено будет".

Указом Петра I, изданным в 1713 г., впервые предписывалось строить в столицах дома не иначе как по планам, составленным архитектором.

Об экономических вопросах того периода можно судить на примере некоторых сооружений, созданных под руководством Варфоломея Варфоломеевича Растрелли. Рассмотрим лишь организацию проектирования, строительства, финансирования, управления и тому подобных вопросов.

В 1717 г. в соответствии с договором Растрелли был отдан бесплатно на три года пустовавший дом царицы Марфы Матвеевны (жены брата Петра I – Федора). Небольшой кирпичный дом был совершенно непригоден для работы как самого архитектора над чертежами, так и его отца – довольно известного скульптора – над рисунками. Вставленная в окна слюда плохо пропускала свет. Только после просьбы Растрелли-отца в Канцелярию от строений окна сделали больших размеров и остеклили.

Обращает на себя внимание то, что все проектные и строительные работы Растрелли отличаются, как правило, быстротой исполнения. Так, дворец, состоящий из более чем ста тридцати апартаментов, включая большой зал, получивший название Зимний Анненгоф, был завершен в течение 58 дней. Деревянный дворец с двадцатью восемью комнатами, большим залом и спуском к Неве также был запроектирован и построен в течение двух месяцев.

Не только продолжительность строительства, но и его стоимость имели существенное значение для возведения построек. Достаточно наглядно это иллюстрируется строительством крупных дорогостоящих сооружений, например Зимнего дворца в Петербурге. В 1753 г. Растрелли было поручено разработать два варианта проекта со сметами на каждый вариант. Первый проект – строительство нового дворца с использованием стен существующего здания, второй – постройка совершенно нового здания на новом месте. Вскоре "обер-архитектором графом Растрелли учинены были две сметы". первая смета определила расходы в сумме 859 555 руб., вторая – 1 232 227 руб. И хотя Растрелли пытался убедить императрицу строить новое здание, утверждена была первая смета, но вскоре доводы Растрелли возымели свое действие и был одобрен второй вариант сметы, однако с непременным условием: сохранить частично стены существующего дворца. С учетом последних требований была разработана третья смета на сумму 1 300 000 руб. В нее входили затраты на разборку старого здания.

В марте 1753 г. Растрелли представил в Канцелярию от строений утвержденный проект нового Зимнего дворца, ровно два года спустя было принято исчерпывающее решение: "Понеже в Санкт-Петербурге наш Зимний дворец не токмо для приему иностранных министров и отправления при дворе… праздничных обрядов по великости нашего императорского достоинства, но и для помещения нам с потребными служителями и вещами доволен быть не может, для чего мы вознамерились оной Зимний дворец с большим… пространством в длине, ширине и вышине перестроить. На которую перестройку по смете потребовано 859 555 руб.".

В указе императрицы было дано распоряжение об отпуске денег на строительство "из прибыльных кабацких доходов".

Оплата строителей происходила следующим образом. В 1712 г. были введены специальные налоги на строительство Кронштадта – "на строительство домов на Котлине", а также налоги на содержание определенных на строительство мастеровых. Известно также, что отдельно выплачивались деньги на содержание работных и мастеровых, занятых на строительстве Адмиралтейства. Говоря о налогах на содержание мастеровых, исследователи подчеркивают, что в Санкт-Петербург, как раньше в Азов и Воронеж, в принудительном порядке ссылались "на вечное житье" мастеровые с семьями, на нужды которых собирали с оставшихся налог "на мастеровых вечного житья" – 16 коп. со двора.

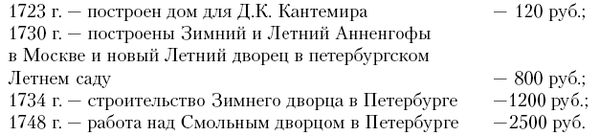

Об оплате труда архитектора можно судить по вознаграждениям, которые получал на протяжении своей карьеры гениальный зодчий Растрелли. Его архитектурные достижения сопровождались увеличением годового оклада:

Однако даже в звании обер-архитектора императорского дворца Растрелли получал жалованье не в срок, а порой и вовсе не получал и вынужден был напоминать челобитными, что, разъезжая по делам строительства, тратит немалые суммы на кареты. В 1734 г. одновременно с увеличением жалованья ему предоставили карету для разъездов и унтер-офицера "для посылок". Увеличили в штат чертежников – теперь их стало 11.

Для экономики эксплуатации домов большое значение имело то, что еще Петр I забраковал проект жилых домов, которыми застраивался Петербург, и потребовал от архитекторов резкого уменьшения площади отопления домов, "понеже климат у нас не французский".

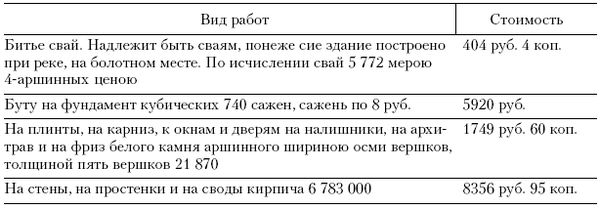

Примером строительной сметы, приложенной к чертежам проекта большого здания, может служить следующая смета (табл. 1.2) составленная в первой половине XVIII в. архитектором Мичуриным.

Таблица 1.2

Смета суконному двору, что при Москве-реке у каменного мосту

Кроме того, в смете перечислены еще шесть пунктов. Вся смета составила 65 417 руб. 57 коп. Однако этой суммы едва ли хватило бы для сооружения всего огромного здания.

Активная экономическая деятельность Петра, обусловленная объективными условиями жизни страны, оказала большое влияние на современников, среди которых было немало инициативных людей. Были и люди, заинтересованные в экономическом развитии страны: Ф.С. Салтыков, И.Т. Посошков и др. В своих записках авторы касались самых актуальных экономических вопросов – и в XVIII в., и в послепетровские времена ученых продолжали волновать вопросы экономики градостроительства.

Иногда авторы экономических предложений предпочитали скрывать свое имя. Вот один из примеров. В 1700 г. князю А.Д. Меншикову было подброшено письмо для передачи царю. Автор этого подметного письма предлагал развернуть работы по замощению московских улиц камнем вместо бревен и толстых досок, применявшихся обычно. При этом, предлагает автор письма, все приезжающие в Москву крестьяне должны привозить "по камешку на возу". Последовавший через пять лет указ "О делании в Москве по большим улицам мостовых из дикого камня" так и предписывал крестьянам собирать дикий камень разных размеров с определенной раскладкой по дворам: с первого по порядку десятка дворов требовался камень в аршин, со второго – камень размером не менее четверти, с третьего – два полуаршинных камня, с четвертого – мелкий (но не менее яйца размером) камень в таком количестве, какой уместится в аршинной площади. Каждый крестьянин, подъезжая к городу, должен был сдать три камня размером не менее гусиного яйца. Затем последовали другие указы Петра I о мощении улиц Москвы.

Еще в 1696 г. были составлены для вручения Петру "Тетради" старца Авраамия, монаха, игумена Андреевского монастыря под Москвой. "Тетради" касались разных экономических вопросов. Противопоставляя вещам, на которые затрачено много труда, вещи, которые требуют меньшего количества труда, Авраамий пишет: "А иные вещи строятся средне, и тем вещам и цена средняя, а иные вещи строятся легкими трудами и скоро, и для того цена им мала" . В этих словах отчетливо выражена мысль, что цена товара определяется трудом, а величина цены зависит от количества труда, затраченного на товар. Современные экономисты отмечают, что это было, по существу, зародышем трудовой теории стоимости, начальным шагом по пути экономической науки.

В записках государственного деятеля Федора Степановича Салтыкова, направленных Петру I, содержатся проекты разносторонних реформ, в том числе и в экономике.

В 1711 г. Салтыков был отправлен Петром I за границу с поручением закупать суда. С марта 1712 г. и до самой смерти (1715) Салтыков жил в Англии. Находясь за границей, Салтыков внимательно присматривался к жизни других народов, составлял проект мероприятий, которые, по его мнению, следовало бы осуществить в России.

В своем проекте строения каменных зданий в России, разработанном особенно подробно, Салтыков предложил осуществить грандиозное по своим масштабам государственное мероприятие: по всей стране – и в городе, и в деревне – переделать деревянные жилые дома со всеми хозяйственными постройками в каменные.

Для осуществления обширной программы Салтыков считал необходимым создать во всех губерниях Каменные приказы. Намечая источники финансирования такого мероприятия, Салтыков пишет, что необходимые на строительство каменных зданий деньги следует собирать в виде ежегодного подворного обложения в соответствии с чином и "пожитками" людей: "с господ и гостей по два рубля, с дворян и гостиной сотни по рублю, с помещиков и посадских людей по полтине, с мастеровых людей и крестьян по осьми копеек с двора в год".

По предложению Салтыкова, специальным указом царя должны быть собраны архитекторы, каменщики и другие мастера для изготовления строительного материала и строительства зданий.

Ряд предложений Салтыкова прямо или косвенно затрагивает вопросы, связанные с экономикой строительства. Так, например, архитекторы должны разработать чертежи проектов зданий разных образцов – дворянских, помещичьих, купеческих домов, а также домов мастеровых людей и крестьян "со всякими потребностями". Производство материалов Салтыков предлагал осуществлять не в индивидуальном порядке, а организованно, на средства и силами Каменного приказа. Мотивируя свое предложение, Салтыков пишет, что при индивидуальных закупках материалов и строительстве зданий господа и богатые будут поднимать плату работным людям до уровня, недоступного бедным людям. При организации строительного дела Каменным приказам "работные люди станут питаться от того наймом, и во всем будут исправно и постепенно, и не так убыточно и со всякою легкостью построится в малые годы по сему образу".

Салтыков предлагал организовать в городах государственные кирпичные, черепичные и другие заводы, на которых за определенное жалованье под наблюдением надзирателей Каменного приказа работали бы мастеровые люди и работники. В деревне же сами крестьяне в свободные от сельскохозяйственных работ зимние месяцы должны были делать кирпич и черепицу. Рекомендовалось также в тех местах, где нет глины, строить дома из дикого камня. Улицы городов должны быть замощены камнем, а возле домов сделать тротуары. И в городах, и в деревнях мостов деревянных не ставить, а делать только каменные, что обеспечит удобства для проезжих и красоту.

В письме Петру I от 22 июня 1713 г. Ф. Салтыков определял примерный срок осуществления своего плана – 15 лет. Каменное строение, писал он, "может управиться меньше пятнадцати лет, без всяких убытков, и с великою легкостью применяясь, как правилось оное дело в Англии, как ныне правится".

Грандиозный план Салтыкова был утопическим. В стране господствовал феодально-крепостнический строй, силы народа, направленные на ведение долгой и тяжелой войны за выход к Балтийскому морю, были крайне напряжены. В этих условиях предложенный Салтыковым план домостроительства не мог быть осуществлен, так как требовал огромной дополнительной затраты труда и средств народа. Петр I оставил без внимания фантастический проект Салтыкова.

В работе экономиста Ивана Тихоновича Посошкова – "Книге о скудости и богатстве", сочиненной в 1724 г. и изданной после смерти автора в 1742 г., имеются прямые рекомендации о строительстве с учетом экономичности построек, главным образом крестьянских. Летом 1725 г., после смерти Петра, Посошков был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. Как предполагают историки, арест был связан именно с книгой Посошкова.

Рекомендации о совершенствовании постройки крестьянских домов принадлежат также выдающемуся ученому Василию Никитичу Татищеву. В 1719 г. Татищев по поручению Петра I начал работу по географическому описанию России и почти одновременно – по русской истории. Одно время Татищев был губернатором Астраханской губернии, составлял проекты заселения астраханской степи и строительства городов, содействовал росту внутренней и внешней торговли.