Но приравнивается ли вертикальная децентрализация на рыночно ориентированные единицы к "децентрализации"? В корпоративном мире термины "дивизионализация" и "децентрализация" стали синонимами еще со времен проведенной под руководством Альфреда Слоана в 1920-х гг. реорганизации General Motors под лозунгом "Децентрализация операций и ответственности и коррекционный контроль" (Chandler, 1962 : 160; см. также: Sloan, 1963). Столкнувшись с оставшимся после Уильяма Дюрана структурным хаосом (компания была создана посредством серии поглощений, но никогда не была консолидирована в единую организацию), А. Слоан предоставил товарным подразделениям некоторую оперативную автономию, оставив за штаб-квартирой GM функции строгого финансового контроля. Его примеру последовал ряд крупных корпораций, а сегодня дивизиональная структура является наиболее популярной. Но является ли дивизионализация сутью децентрализации? Отнюдь нет. Она подразумевает передачу значительной власти над принятием решений в руки нескольких человек – менеджеров рыночных единиц, располагающихся в верхней части срединной линии, – и ничего более. То есть дивизионализация представляет собой довольно ограниченную форму вертикальной децентрализации. Конечно, эти менеджеры могут делегировать свои полномочия далее вниз по цепочке или аппаратным специалистам, но от них этого не требуется. Перефразируя Мейсона Гейра, "децентрализация" дает менеджеру свободу для организации "централизованного" дела (Haire, 1964 : 226)!

Так что не стоит удивляться тому, что на Западе те же самые структуры в другом контексте – в коммунистической экономике – называются централизованными. Любую структуру – капиталистическую или коммунистическую, – в которой горстка руководителей подразделений вправе контролировать решения, влияющие на тысячи или миллионы людей, едва ли можно назвать децентрализованной, хотя она, конечно, является более децентрализованной, чем структура, в которой те же решения принимает пара-тройка менеджеров стратегического апекса.

Горизонтальная децентрализация

Теперь мы переходим к вопросу о горизонтальной децентрализации – а именно, о передаче части властных полномочий от менеджеров к не-менеджерам (или, точнее, от линейных менеджеров к аппаратным менеджерам, аналитикам, вспомогательным специалистам и операторам). Обсуждая вертикальную децентрализацию, мы предположили, что власть – специфическая официальная власть или полномочия – остается у линейной структуры организации, прежде всего у стратегического апекса. Вертикальная децентрализация подразумевает делегирование власти вниз по цепочке полномочий и по желанию высших руководителей.

Говоря о горизонтальной децентрализации, мы расширяем дискуссию в двух отношениях. Во-первых, обсуждая передачу власти за рамки линейной структуры, мы вторгаемся в область неформальной власти, в частности контроля над сбором информации, рекомендациями линейным менеджерам и исполнением их решений, – в противоположность принятию и авторизации решений. Во-вторых, говоря о горизонтальной децентрализации, мы опускаем нашу посылку о том, что формальная власть обязательно остается в линейной структуре, в первую очередь на стратегической вершине. В данном случае власть может находиться повсюду – например, у операторов, имеющих право выбирать менеджеров стратегического апекса.

Условясь, что организация состоит из менеджеров, аналитиков, вспомогательного персонала и операторов, мы можем представить континуум 4 стадий горизонтальной децентрализации.

1. Власть принадлежит одному человеку, в основном в силу занимаемой им должности (то есть руководителю).

2. Власть передается нескольким аналитикам техноструктуры, в силу влияния разрабатываемых ими систем стандартизации на решения других людей.

3. Власть переходит к экспертам – аналитическим и вспомогательным специалистам либо профессиональным операторам – в силу их знаний.

4. Власть передается любому сотруднику в силу его принадлежности к организации.

Таким образом, в самой горизонтально централизованной организации вся власть сосредоточена у одного человека, как правило у руководителя. Конечно, многое зависит от того, насколько этот человек расположен прислушиваться к советам. Есть большая разница между "разносторонним, надменным, величавым правителем", например византийским императором, и "разносторонним, но очень доступным и отзывчивым лидером", каким был Джон Кеннеди (Kochen and Deutsch, 1973 : 843). Следовательно, организация может децентрализоваться горизонтально в разной степени: сначала децентрализация охватывает нескольких аналитиков, разрабатываемые которыми системы используются для контроля над поведением других людей, затем всех обладающих знаниями экспертов и, наконец, каждого, кто является членом организации. Первый случай не требует никаких дополнительных разъяснений, поэтому мы рассмотрим по порядку только три остальных.

Власть аналитикам

Когда для координации используются системы стандартизации, часть власти должна перейти от линейных менеджеров к разработчикам систем, обычно к аналитикам техноструктуры. Насколько велика будет их власть – зависит, конечно, от размаха и типа стандартизации. Очевидно, что чем больше организация использует системы стандартизации в целях координации, тем влиятельнее аналитики. В Советском Союзе специалисты по государственному планированию обладали большей властью, чем их американские коллеги; техники-нормировщики в автомобильной компании влиятельнее, чем работающие в больнице аналитики того же профиля. И чем строже стандартизация, тем могущественнее аналитики. Техники-нормировщики и специалисты по формулировке рабочих заданий (они говорят работникам, как выполнять задания, стандартизируя процессы труда) обычно обладают большей властью, чем составители производственных графиков и плановики (те, кто говорит, что и когда делать, стандартизируя результат). Инструкторы – те, кто учит людей производить продукт, стандартизируя их навыки, – обладают еще меньшей властью. Так, рабочий фабрики обычно воспринимает техника-нормировщика как наибольшую угрозу его автономии, за ним следует составитель производственных графиков и уж затем – инструктор.

Кто уступает власть аналитикам? Очевидно, что это сотрудники, процесс труда которых стандартизируется, то есть оператор, утрачивающий право выбора процесса, или менеджер, теряющий право определять выпуск своего подразделения. Но власти лишаются и начальники этих людей; как отмечалось ранее, их работа становится институционализированной, а их власть, основанная на прямом контроле, заменяется технократической стандартизацией.

Это позволяет сделать два важных вывода. Во-первых, передача власти аналитикам составляет лишь ограниченную форму горизонтальной децентрализации. Некоторую неформальную власть, за счет многих операторов и других работников, чьи поведение и результаты стандартизируются, приобретают всего несколько не-менеджеров (разработчиков технократических систем). Во-вторых, этот тип ограниченной горизонтальной децентрализации фактически способствует децентрализации организации по вертикали, уменьшая власть линейных менеджеров нижнего уровня по сравнению с полномочиями вышестоящих линейных менеджеров. Другими словами, организации, которые полагаются в деле координации на технократическую стандартизацию, довольно централизованны по своей природе, особенно по вертикали, но также отчасти и по горизонтали.

Централизованны ли бюрократии? В литературе этот вопрос вызывает споры. Он еще не решен: некоторые исследователи утверждают, что стандарты бюрократической работы, ограничивая применение менеджерами прямого контроля, тем самым наделяют большей властью рабочих. М. Крозье приходит к совершенно иному выводу: те и другие в конечном счете оказываются в "смирительной рубашке", а право принимать решения перетекает к далекой от них центральной штаб-квартире.

Прояснить ситуацию позволяет рассмотрение централизации с точки зрения наших пяти координационных механизмов. Те, кто считает, что рабочие нормативы приводят к децентрализации, по-видимому, отождествляют централизацию с прямым контролем: организация централизована, если используется строгий прямой контроль; если рабочие стандарты в какой-то мере заменяют прямой контроль, организация становится децентрализованной. Но называть бюрократию децентрализованной в силу того, что рабочих контролируют правила, а не менеджеры, это все равно, что считать марионеток разумными только потому, что за нитки дергают не люди, а компьютеры.

Прямой контроль может быть самым строгим координационным механизмом, поэтому пристальное внимание со стороны менеджеров нередко становится самой жесткой формой горизонтальной централизации. Любое движение человека вызывает нарекание начальника: то-то и то-то сделано неправильно. А стандартизация процессов труда предоставляет работнику большую автономию, поскольку он знает, что он может сделать, а чего не должен. Но это не говорит о слабости этого координационного механизма. Конечно, в случае если число правил невелико, работник обладает значительной свободой действий. Но мы говорим об организациях, в которых действует множество правил – бюрократиях, использующих их для координации и потому "купающихся" в регламентации. В данном случае важно то, что использование организацией любого другого координационного механизма предоставляет большую свободу действий сотрудникам. Это происходит в случаях, если их выпуск стандартизирован или им позволено выбирать рабочие процессы по своему усмотрению. Если процесс труда координируется посредством стандартизации знаний и навыков, то сотрудников обучают и воспитывают еще до того, как они приступят к работе, поэтому они могут сами выбирать рабочие процессы и определять выпуск. Наилучшим представляется процесс труда в отсутствии стандартизации и прямого контроля, когда работники сами координируют свои действия с помощью взаимного согласования.

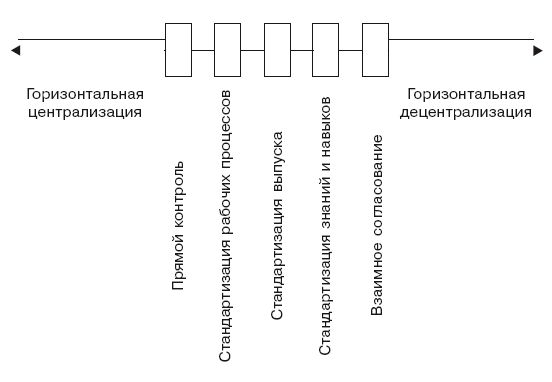

Другими словами, как видно из рис. 5.3, координационные механизмы образуют континуум, на полюсах которого прямой контроль, характерный для наибольшей горизонтальной централизации, и взаимное согласование, присущее наименьшей горизонтальной централизации; промежуточное положение занимают три формы стандартизации: рабочих процессов, выпуска и навыков и знаний. Поскольку стандартизация рабочих процессов (труда) следует сразу за прямым контролем, то есть является вторым по степени централизации координационным механизмом, мы делаем вывод, что использующие его организации являются относительно централизованными. В частности, такие организации предоставляют значительную власть аналитикам для разработки стандартов, а, как мы уже отмечали, это означает вертикальную централизацию наряду с ограниченной горизонтальной централизацией.

Рис. 5.3. Координационные механизмы континуума горизонтальной децентрализации

Но нельзя сказать, что все бюрократии – централизованны. Таковыми являются только те из них, которые используют для координации действий неквалифицированных операторов стандартизацию рабочих процессов. Но мы уже упоминали о бюрократиях другого типа, в которых труд профессиональных операторов координируется с помощью стандартизации их знаний и навыков. А поскольку этот координационный механизм расположен ближе к другому концу континуума (см. рис. 5.3), можно заключить, что данный тип бюрократии относительно децентрализован по горизонтали. К этому вопросу мы еще вернемся.

Власть экспертам

На этой стадии горизонтальной децентрализации организация зависит от специальных знаний. Поэтому она вынуждена передавать власть тем, кто ими владеет, – экспертам, специалистам, работающим в техноструктуре, вспомогательных подразделениях, операционном ядре или срединной линии. "В мире слепцов одноглазый – король". Хирурги главенствуют в операционной, Вернеры фон Брауны возглавляют космические агентства. В предыдущем разделе мы говорили только об одном признанном эксперте – аналитике – и его неформальной власти. Но в данном случае организация пользуется знаниями целого отряда специалистов и все больше формализует предоставляемую им власть. Эксперты не просто дают советы; они имеют право активно участвовать в принятии решений.

Степень зависимости организации от специалистов и их местоположение в структуре определяют объем имеющихся у них полномочий. Мы можем выделить по крайней мере три типа экспертной власти.

1. Неформальная экспертная власть, наложенная на традиционную структуру полномочий. При минимальной горизонтальной децентрализации система официальной власти остается нетронутой; то есть формальная власть остается в иерархии линейных менеджеров. Но в той мере, в какой организация нуждается в специализированных знаниях (в частности, для принятия некоторых решений), отдельные эксперты приобретают значительную неформальную власть. Так, по данным М. Крозье, огромным влиянием пользуются специалисты ремонтно-технических служб табачных фабрик, поскольку только они способны устранить один из основных источников неопределенности. Эти эксперты делают выбор. Другие приобретают неформальную власть благодаря тому, что дают рекомендации менеджерам, особенно если решение имеет отношение к сложным техническим вопросам. На этапе авторизации решения, часто реализуемого как часть процесса распределения инвестиций, эксперты имеют возможность манипулировать менеджерами. Инициатор решения или проекта обладает необходимыми для этого экспертными знаниями и очень хочет, чтобы его утвердили. Вышестоящий менеджер, который и санкционирует решение, может объективно подходить к оценке проекта, но в силу ограниченности знаний и времени он не способен разобраться в деталях. Поэтому ситуация и напоминает манипулирование одного другим. Системы распределения инвестиций часто неэффективны из-за того, что необходимая для авторизации решения формальная власть и знания, необходимые для оценки проекта, находятся в руках разных людей.

2. Экспертная власть соединяется с официальными полномочиями.В случаях когда решающим фактором принятия решения становится компетентность, граница между линейными и аппаратными полномочиями – между формальной властью выбирать и правом рекомендовать – становится все более искусственной. В конце концов она стирается окончательно, а линейные менеджеры объединяются с аппаратными специалистами в специальные группы по решению конкретной задачи и постоянные комитеты, разделяя между собой права на принятие решений.

Хороший пример тому – группа по созданию нового продукта, включающая специалистов по маркетингу, производству, разработкам и исследованиям из техноструктуры, срединной линии и вспомогательного персонала. Распределение власти внутри группы зависит не от занимаемых должностей, а от компетентности ее членов. Доля участия человека в принятии решения соответствует тому знанию, которое он может привнести в этот процесс. Таким образом, ситуация совмещения экспертной и официальной власти равносильна селективной децентрализации по горизонтали, когда эксперты уполномочены принимать лишь некоторые, а не все решения. Фактически рис. 5.2, где на наш логотип наложены различные функциональные рабочие группы, указывает на связь с избирательной децентрализацией по вертикали. Другими словами, селективная децентрализация, по-видимому, происходит одновременно по горизонтали и вертикали.

3. Экспертная власть операторов. В третьем случае наибольшей децентрализации экспертной власти в роли специалистов выступают сами операторы. Благодаря своей компетентности они наделяются большой властью, которую организация децентрализирует в обоих направлениях: власть находится в операционном ядре, у не-менеджеров самого нижнего уровня иерархии. Конечно, эксперты-операторы относятся к профессионалам, что позволяет нам проследить довольно важную взаимосвязь, существование которой подкреплено исследованиями: чем профессиональнее организация, тем более децентрализована ее структура в обоих направлениях. Это проясняет проблему связи бюрократии и централизации. Теперь мы можем увидеть два типа бюрократии, один из которых относительно централизованный, другой – децентрализованный. Первая является бюрократической в силу того, что рабочие стандарты вырабатываются ее собственной техноструктурой. Ее операционная деятельность является специализированной, но неквалифицированной. Она относительно централизована как по вертикали, так и по горизонтали, потому что почти вся власть над принятием решений находится в руках старших менеджеров и небольшого числа аналитиков, формализующих поведение остальных сотрудников. Во втором случае операционное ядро состоит из профессионалов. Данный тип организации является бюрократическим потому, что стандарты навязываются ей извне, профессиональными объединениями, которые обучают операторов и впоследствии устанавливают определенные правила, дабы управлять их поведением. Но поскольку труд профессионалов требует значительной автономии и поскольку координация осуществляется в основном посредством стандартизации навыков и знаний – координационного механизма, который на континууме рис. 5.3 расположен ближе всего к децентрализации, – второй тип бюрократии является относительно децентрализованным в обоих направлениях. То есть власть сосредоточена у операторов на нижнем уровне иерархии.