Таким образом, изменение самого механизма налогообложения земель не сильно повлияет на величину налогов для сельскохозяйственных производителей. Иное дело – грядущая муниципальная реформа. По закону № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" число муниципальных образований вырастет в 3 раза. Они получат больше прав по формированию собственного бюджета, но при этом меньшую помощь бюджетов вышестоящих уровней (Круче 2005). Важно, что земельный налог не будет поступать, как раньше, в бюджеты субъектов РФ и в федеральный бюджет. Сейчас этот налог тоже считается местным, но регулируемым, т. е. каждый год определяются нормативы отчисления в бюджеты более высокого уровня.

С 2006 года земельный налог должен был бы наполнять только бюджеты органов местного самоуправления с корректировкой размеров ставок и льгот [10] . Поскольку налог с имущества станет главным в наполнении местных бюджетов, то можно ожидать самые разные местные инициативы по льготам и ставкам земельных налогов. Это уже происходит вокруг крупных городов, особенно в Подмосковье, где цена земли высока. Таким образом, не столько изменение законодательства, сколько расстояние до крупных городов влияет и будет влиять на величину земельного налога.

Впрочем, на землепользовании большинства граждан России это не скажется столь сильно, как может показаться. Привыкнув не доверять своему государству, они, опасаясь повышения земельных налогов, не очень-то стремятся получить все используемые ими земли в собственность. По данным федеральной налоговой службы, 60 % всех земельных участков не попадают под действие земельного налога, так как арендуются у местных органов власти (Успели принять 2004). Не говоря уже о заброшенных колхозных землях, которые население использует бесплатно.

3.3 Ресурсы предприятий в хозяйствах населения

Ресурсы предприятий не являются для хозяйств населения определяющими. Без земли они существовать не могут, а без коллективного предприятия – могут и существуют. Но там, где колхоз работает и помогает жителям села, вести личное хозяйство намного легче. Более того, ряд исследователей считает, что без помощи коллективных предприятий хозяйства населения вообще были бы другими и их роль была бы меньше.

Зачем нужны колхозы?

Фактически коллективное предприятие служит подсобным для индивидуального, а не наоборот.

Если относиться к коллективным предприятиям только с точки зрения экономики, то длительное существование многих из них в состоянии фактического банкротства трудно объяснить. Зачем они производят убыточную продукцию, которую часто некуда сбыть? Зачем люди ходят на работу, когда им годами не платят зарплату? Ответы на все эти вопросы кроются во взаимоотношениях коллективного и индивидуального секторов. В местах, где колхозы почти не платят зарплату, они, тем не менее, поддерживают хозяйства своего населения. В таких случаях налицо явная инверсия привычных представлений и терминов: фактически коллективное предприятие служит подсобным для индивидуального, а не наоборот.

Социологические опросы, проведенные в Саратовской области, показали, что 57 % работников сельского хозяйства считают коллективный способ хозяйствования наиболее приемлемым для себя, в том числе и из-за той помощи, которую они получают для ведения своего хозяйства. 40 % пенсионеров также отметили, что бесплатно получают от колхоза зерно и другие корма для скота (Великий и др. 2000:24).

В Белгородской области 50 % зерна и до 40 % сена, используемых на подворье, жители получают в колхозе. По меткому замечанию исследователей, личное подсобное хозяйство – это, по сути, филиал, дочерняя фирма коллективного хозяйства (Эфендиев, Болотина 2002).

И прежде, при социализме, колхозы и совхозы оказывали помощь хозяйствам населения. Однако современные реформы и кризис способствовали столь сильному сокращению производства на предприятиях и соответственно денежных выплат населению, что это породило новую систему взаимоотношений между ними, в том числе своеобразную систему оплаты труда, которая функционирует уже 14 лет.

Схема отношений коллективного и частного хозяйства

Население имеет "живые" деньги от своего огорода или скота, но для его содержания и обработки земли обычно требует помощи коллективного предприятия. А его руководитель, как в старину хороший барин, обычно понимает, что он в ответе за своих работников и жителей села вообще.

Каковы же основные каналы поддержки предприятиями населения помимо выделения ему земли?

Прежде всего, это натуральная оплата, т. е. оплата труда не деньгами, а теми или иными продуктами. Демонетаризация расчетов стала в 1990-х годах повальным явлением, характерным для большинства предприятий, и не только "лежачих". Многие из них и по сей день выдают деньгами лишь 15–30 % зарплаты. Это не только результат кризиса, но часть общей экономической системы современной России, нацеленной на выживание при дефиците оборотных средств и существующей во многом за счет сокрытия доходов от государства. Натуроплата в условиях 1990-х годов была выгодна всем – и населению, и предприятиям. Предприятиям такая система удобна потому, что у него самого часто нет денег для закупки горюче-смазочных материалов, семян и т. п. Отдавая работникам зерно, сено, мясо, масло вместо денег, предприятия убивают сразу трех зайцев: платят за труд, реализуют продукцию, учет которой не строг, и экономят на налогах. Кроме того, они продают часть своей продукции своему же населению по сниженным ценам. А работникам – в условиях, когда зарплаты так малы, их выплаты нестабильны, а рыночные цены на агропродукцию высоки, – выгоднее получать корма для животных и продукты от предприятия по низким ценам – с тем, чтобы нужные им "живые" деньги выручать уже от продажи продукции своего хозяйства.

По этим же причинам предприятия занижают и объем своего производства – в отличие от эпохи плана, когда практиковались приписки, и это, кстати, нужно учитывать при оценке масштабов спада российской экономики в 1990-е годы. Слабые и убыточные хозяйства вообще свели реализацию своей продукции на сторону к минимуму. То есть получается почти замкнутая система, которая работает только на саму себя и местное население.

Но самое главное – предприятия практически кормят за свой счет частный скот. От такой системы выигрывают не только владельцы скота, но и те, кто его не держит. Они могут продавать излишки натуральной оплаты или покупаемого по низким ценам в колхозе мяса или скота, получая тем самым "живые" деньги.

Например, в Ростовской области доля продукции населения в поставках зерна на мелькомбинаты достигла в середине 1990-х годов и-12 %, намного превысив его долю в производстве зерна (Серова, Храмова 2000). Продают работники и другие излишки натуроплаты – молоко и мясо, именно так, а не в виде зарплаты, получая реальные деньги. Во многих районах Чувашии в качестве натуроплаты дояркам и другим работникам ферм предприятия дают ежедневно по 5–6 л молока. Почти у каждого из них есть и своя корова, так что добавка позволяет увеличивать объемы домашней переработки сырья в творог, сметану, масло и продавать эти продукты на городских рынках.

Правда, в самом конце 1990-х годов и в начале 2000-х в прибыльных предприятиях все больше просматривается уменьшение натуроплаты и переход на денежные выплаты. А убыточные предприятия, наоборот, вообще обходятся без денег.

В этом плане особенно показателен пример удаленного Поназыревского района Костромской области, где вместо денег ввели кредитные карточки. Только не пластиковые, а картонные, на которых ежемесячно записывалась мизерная зарплата работников Горловского совхоза (около 200 руб. в 2000 году). По ним люди могли отовариваться в деревнях района и райцентре, даже в кредит. Особенно были довольны этим женщины и начальство, так как купить на эти "кредитки" можно было все, что есть на прилавке, кроме водки. Однажды в совхозе выдали зарплату деньгами, и вся деревня тут же "перепилась". Пришлось вернуться к кредиткам. Некоторые предприятия ввели даже забытые трудодни, а оплачивают их, когда появляется денежная выручка.

Кроме оплаты труда, коллективные предприятия должны платить людям за аренду их земельных паев, если этим паем распоряжается колхоз. За это тоже платят продуктами или – чаще – зерном. Однако это происходит не всегда. Даже многие сильные предприятия не платят людям за землю, считая, что появившиеся деньги лучше потратить на обновление техники, закупку горючего и т. п. Уклоняются от оплаты аренды паев и слабые предприятия. Это происходит, как правило, там, где руководители уверены, что людям некуда деваться со своими паями.

А в тех районах, где на паи есть спрос, например среди фермеров, плата за земельные паи является нормой (см. раздел 5.6). Кроме того, на некоторых предприятиях, как правило на животноводческих племенных заводах, птицефабриках, вообще не было выделения паев. Часто земельных паев работники не имеют и на тех агропредприятиях, которые были куплены агрохолдингами или компаниями смежных отраслей.

Если принимать во внимание натуроплату и плату за земельные доли в некоторых районах, расчеты площади, которой косвенно пользуется население, должны включать и часть площадей колхозов, где выращивается зерно для населения. С учетом этих дополнительных ресурсов территории, необходимые для выживания хозяйств населения, оказываются большими, чем территории прямого пользования, показанные в разделе 3.2. Исходя из этого, некоторые ученые поднимают долю земель современного сельского населения России до 1/3 всей площади ее сельхозугодий (см.: Узун 1999). На наш взгляд, эти цифры все-таки преувеличены, а соответствующие статистические данные занижены и истина находится где-то посередине.

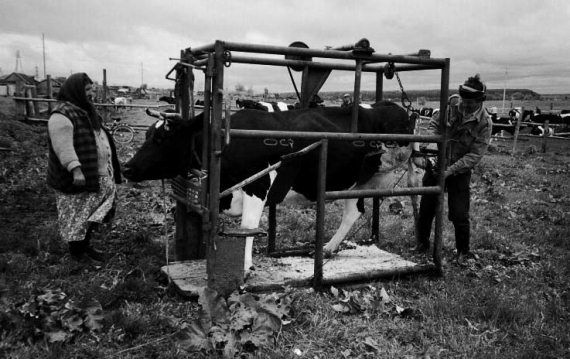

Рисунок 3.3.1. Обработка частных коров колхозными ветеринарами

Коллективные предприятия оказывают своему населению множество услуг, включая и ветеринарные (рис. 3.3.1), в том числе обязательные бесплатные прививки. А также экстраординарную материальную помощь – в случае болезни, свадьбы, похорон и т. п. Однако не следует думать, что индивидуальные хозяйства полностью сидят на его шее. Некоторые услуги оказываются населению за деньги. Особенно это касается помощи техникой - предоставления трактора для вспашки огородов, косилок, просто автотранспорта и т. п. Тем не менее плата за эти услуги все равно много ниже их себестоимости.

Итак, каналы прямой помощи предприятий хозяйствам населения сводятся к следующему:

1) выдача и обработка колхозом земель в поле под картошку и овощи;

2) натуроплата, позволяющая прокормить скот;

3) плата за паи зерном или сеном, что также важно для прокорма скота;

4) продажа некоторых продуктов питания, а также молодняка по сниженным ценам; 5) разнообразные услуги в содержании хозяйств, включая ветеринарные;

6) предоставление техники для вспашки огородов;

7) помощь вне сельского хозяйства: транспортная, при свадьбах, похоронах, заболеваниях и т. п.

Все дополнительные расходы предприятий на помощь населению в итоге включаются в себестоимость коллективной продукции. Но их размеры относительно оборота предприятий обычно невелики: по оценкам самих их руководителей, они составляют от 2–3% всех затрат у сильных хозяйств до 30 % затрат у слабых. Зато оплата услуг может достигать значительной доли в прибыли (если она есть). Таким образом, схема отношений коллективного и индивидуального секторов проста. Население имеет "живые" деньги от своего огорода или от скота, но для его содержания и обработки земли чаще всего требует помощи коллективного предприятия.

Рисунок 3.3.2. Антисанитарные условия дойки коров в Луховицком районе Подмосковья

Важным каналом помощи был прием колхозами продукции хозяйств населения, особенно молока и мяса. Но в последние годы именно этот канал был практически закрыт. Колхозы не знали, куда девать свою продукцию, вся их деятельность оказалась не приспособленной к работе с малыми порциями продукции населения. К тому же условия частного производства, с которыми мы сталкивались в разных районах, – например, дневная дойка стоящих по колено в грязи коров (рис. 3.3.2), женщины в сапогах, сбежавшие с работы на полчаса и быстро-быстро сцеживающие молоко в ведра, слегка прикрытые марлей, – оставляют желать лучшего. Гигиенические параметры молочной продукции хозяйств населения столь разнородны, плохо измеряемы и часто столь низки, что риск испортить большую партию продукции ведром осемененного патологическими бактериями молока очень велик. А качество продукции предприятий стало играть гораздо большую роль, чем прежде, когда заводы брали все подряд. Более того, агропредприятия конкурируют друг с другом. Переработчики, особенно в крупных городах, опираются только на стабильно работающие предприятия с высококачественной продукцией.

А местные заводы, хотя и берут разнородную продукцию, сами дышат на ладан.

Помогают населению почти все коллективные предприятия. Помимо экономической необходимости здесь важны и моральные мотивы. Как порядочный барин прежде чувствовал себя ответственным за состояние своих крестьян, так и руководитель коллективного предприятия чувствует себя реальным главой всей сельской местности и ответственным за состояние живущих на ней людей. Важны и организационно-политические мотивы – ведь руководители большинства коллективных предприятий избираются работниками.

Впрочем, глав некоторых крепких предприятий такая практика все же порой раздражает. Например, директору подмосковного хозяйства "Пойма" в Луховицком районе, хозяйства крепкого, с несколькими сотнями работников и высокими урожаями, совсем не сподручно пахать частные клочки земли под картофель. По его словам, выгоднее вырастить картофель в коллективном хозяйстве, где урожайность выше, чем у населения, и раздать его своим работникам. Но механизм распределения неясен, что и удерживает его от этого шага. Некоторые директора жалуются, что помогают они своим работникам, а продукция или вырученные от ее продажи деньги уходят их городским родственникам.

Все вокруг – колхозное, все вокруг – мое

Расцвет полукриминальных отношений в сельском хозяйстве в настоящее время связан не с самим агросектором вообще и не с "аппетитом" частника, а с уровнем депрессивности той или иной местности.

Особый вопрос – воровство из колхозов. Весьма подробное обследование допустимых норм поведения в сельской местности было проведено в Белгородской области (см.: Эфендиев, Болотина 2002). Даже с учетом того, что в ответах на вопросы подобных анкет люди стараются выглядеть "получше", его результаты поражают распространением и устойчивостью воровства. Унести тайком на свое подворье колхозное сено считают абсолютно недопустимым только 33 % опрошенных, еще 52 % сочли это нежелательным, но, в общем, допустимым. Почти такие же ответы (соответственно 21 % и 54 %) получены на вопрос о допустимости ситуации, когда доярка уносит с фермы молоко или комбикорм. Более того, каждый второй опрошенный признался, что сам ворует, а 23 % главную причину отказа от воровства видят в том, что "нечего красть".

При этом распространенность воровства не зависит от уровня жизни людей. Из чего авторы делают вывод, что здесь мы имеем дело не с материально-экономической, а социокультурной проблемой, принятым порядком вещей, который не является феноменом нового времени, а передается из поколения в поколение.

Объемы воровства проясняются лишь после того, как его пресекают. Например, в НПО "Пойма" в Луховицком районе Московской области держателям коров всего два-три года тому назад официально выписывали 400 т комбикорма в год, а когда красть его стало трудно (не скажем "невозможно"), на то же частное стадо стали выписывать 3000 т. Многие работники "Поймы", признавая в директоре хорошего хозяина, все равно жаловались: "Плохой человек. Фермы огородил, корма не возьмешь". Некоторые предприятия негласно признают некоторую "норму" уносимого и начинают борьбу с воровством, если она превышена (Никулин 1999).

По нашим наблюдениям, отношения между коллективным и индивидуальным укладами в 90-х годах стали яснее, прозрачнее. Степень этой прозрачности зависит от состояния агропредприятия. Чем крепче его позиции, тем чаще оно пытается строить отношения с индивидуальными хозяйствами на экономической основе (поставка кормов по определенным ценам, выдача техники за плату и т. п.) – вместо разворовывания и разбазаривания колхозного добра, всякого взаимного шантажа и жульничества. Таким образом, расцвет полукриминальных отношений в сельском хозяйстве в настоящее время связан не с самим сельским хозяйством и тем более не с развитием частного хозяйства, а с общим уровнем депрессивности предприятий в той или иной местности.

Специализация коллективного и индивидуального хозяйства и востребованность колхозов населением

Колхозы особенно нужны там, где люди держат много скота, и там, где их помощь необходима при вспашке земли под картофель или овощи, выращиваемые в открытом грунте. В районах тепличного овощеводства колхозы не нужны хозяйствам населения и быстрее разваливаются.

На примере Луховицкого района Московской области (см. раздел 2.7) можно наглядно показать, как соотносится специализация коллективных и индивидуальных хозяйств. Ведь здесь можно наблюдать не только огуречную и капустную специализацию хозяйств населения, но и животноводческую, и картофельную. В последних двух случаях хозяйства населения уже не столь мощны, как овощные, и часто выполняют именно подсобную роль.

Для коллективного сектора района характерны три четко выраженные обширные зоны специализации крупных предприятий: 1) животноводческая на заливных лугах за Окой; 2) пойменная животноводческо-овощеводческая и 3) животноводческо-зерновая на водоразделе (рис. 3.3.3). Полное совпадение специализации деятельности предприятий и хозяйств населения наблюдается лишь в первом случае – за Окой села характеризуются самым большим количеством частного скота. Домохозяйства третьего района выращивают в основном картофель, хотя многие держат скот. А вторая, пойменная, зона и трансформировалась как раз в луховицкую "огуречную страну", тем самым частично воспроизведя специализацию коллективных предприятий.

Тем не менее успешность коллективного и частного хозяйствования, их доходы часто не совпадают. О доходах жителей можно косвенно судить по внешнему виду домов. В селениях Луховицкого района с разной специализацией общественных и частных хозяйств мы пытались визуально оценить уровень зажиточности населения, разбив частные дома на пять категорий: ветхие деревянные избушки, обычные деревянные небольшие дома, новые большие деревянные и обычные каменные дома (в лесной зоне России дом из камня является знаком денежного достатка), улучшенные большие каменные и богатые каменные двух– и трехэтажные особняки. Богаче всех выглядит "капустное" Нижнее Маслово, где все жители независимо от места работы занимаются выращиванием и засолкой капусты и ее продажей в Москве. Там, кстати, почти совсем нет городских "дачников", и все добротные каменные дома построены местными жителями на "капустные" доходы.