Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), ранее – Государственный комитет РСФСР по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур, является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о конкуренции на товарных рынках и на рынке финансовых услуг, о естественных монополиях, о рекламе, о размещении государственного заказа, а также изданию в пределах своей компетенции нормативных и индивидуальных правовых актов в установленной сфере деятельности.

Целью антимонопольной службы является содействие формированию рыночных отношений, предупреждение, ограничение монополистической деятельности; государственный контроль за соблюдением законодательства.

К основным функциям Федеральной антимонопольной службы относятся:

♦ подготовка предложений по совершенствованию антимонопольного законодательства и практики его применения, других нормативных актов и проектов законов, связанных с функционированием рынка;

♦ разработка для органов власти и управления рекомендаций по проведению мероприятий, направленных на развитие товарных рынков и конкуренции;

♦ осуществление мер по демонополизации производства и обращения;

♦ контроль крупных сделок по купле и продаже акций, которые могут привести к доминирующему положению хозяйствующих субъектов;

♦ контроль соблюдения антимонопольных требований при создании, реорганизации и ликвидации хозяйствующих субъектов.

Для осуществления контроля за предприятиями-монополистами в Российской Федерации введен Государственный реестр объединений и предприятий-монополистов, действующих на товарных рынках.

Успех мероприятий по ограничению монополизма во многом будет зависеть от формирования рыночной инфраструктуры; он тесно связан с процессами оздоровления денежно-финансовой системы, формирования новой системы ценообразования и либерализации цен, создания финансового рынка.

Чтобы избежать негативных явлений, государство вмешивается в рыночные процессы, используя административный контроль над монополизированными рынками, организационный механизм и антимонопольное законодательство.

Административный контроль монополизированных рынков объединяет способы воздействия на монополизированное производство. Можно выделить финансовые санкции, применяемые в случае нарушения антимонопольного законодательства.

Организационный механизм имеет своей целью антимонопольную профилактику путем последовательной либерализации рынков. Способы и методы такой политики государства нацелены на то, чтобы сделать монополистическое поведение для крупного бизнеса невыгодным.

Наиболее эффективной и развитой формой государственного регулирования монопольной власти является антимонопольное законодательство. Это регулирование структуры отрасли через запрещение предполагаемых слияний крупных фирм, если оно ведет к существенному ослаблению конкуренции или установлению монополии. Антимонопольная практика в то же время не отрицает возможности слияния компаний, но в определенной основе.

Антимонопольный орган выполняет следующие основные функции:

♦ обеспечивает государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, хозяйствующими субъектами, физическими лицами, в том числе в сфере использования земли, недр, водных ресурсов и других природных ресурсов;

♦ выявляет нарушения антимонопольного законодательства, принимает меры по прекращению нарушения антимонопольного законодательства и привлекает к ответственности за такие нарушения;

♦ предупреждает монополистическую деятельность, недобросовестную конкуренцию, другие нарушения антимонопольного законодательства федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов структурами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, хозяйствующими субъектами, физическими лицами;

♦ осуществляет государственный контроль за экономической концентрацией, в том числе в сфере использования земли, недр, водных ресурсов и других природных ресурсов, а также при проведении торгов в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Антимонопольный орган осуществляет следующие полномочия:

♦ возбуждает и рассматривает дела о нарушениях антимонопольного законодательства;

♦ в случае нарушения действующего законодательства выдает хозяйствующим субъектам обязательные для исполнения предписания:

– прекращении ограничивающих конкуренцию соглашений и (или) согласованных действий хозяйствующих субъектов и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции;

– прекращении злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции;

– прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам;

– прекращении недобросовестной конкуренции;

– об устранении последствий нарушения антимонопольного законодательства;

– прекращении иных нарушений антимонопольного законодательства;

– восстановлении положения, существовавшего до нарушения антимонопольного законодательства.

Коммерческие и некоммерческие организации (их должностные лица), федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации обязаны представлять в антимонопольный орган (его должностным лицам) по его мотивированному требованию в установленный срок необходимые антимонопольному органу в соответствии с возложенными на него полномочиями документы, объяснения, информацию соответственно в письменной и устной форме, включая служебную переписку в электронном виде.

В целях осуществления контроля за соблюдением антимонопольного законодательства антимонопольный орган вправе проводить плановые и внеплановые проверки федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных организаций, а также государственных внебюджетных фондов, коммерческих и некоммерческих организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей (далее также – проверяемое лицо). В некоммерческих организациях плановые и внеплановые проверки проводятся в форме выездных проверок. Основанием проведения плановой проверки является истечение трех лет со дня:

♦ создания юридического лица или организации, государственной регистрации индивидуального предпринимателя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

♦ окончания проведения антимонопольным органом последней плановой проверки проверяемого лица.

Плановая проверка проводится не чаще чем один раз в три года. Предметом плановой проверки является соблюдение требований антимонопольного законодательства проверяемым лицом при осуществлении им своей деятельности.

Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:

♦ материалы, поступившие из правоохранительных органов, других государственных органов, из органов местного самоуправления, от общественных объединений и указывающие на признаки нарушения антимонопольного законодательства;

♦ сообщения и заявления физических лиц, юридических лиц, сообщения средств массовой информации, указывающие на признаки нарушения антимонопольного законодательства;

♦ истечение срока исполнения предписания, выданного по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Проверка проводится в соответствии с приказом руководителя антимонопольного органа.

К основанию продления срока проведения проверки относится необходимость проведения экспертиз, исследований, испытаний, осуществления перевода на русский язык документов, представленных проверяемым лицом на иностранном языке, и других необходимых мероприятий, без которых невозможно оценить соответствие деятельности проверяемого лица требованиям антимонопольного законодательства. При этом порядок продления срока проведения проверки устанавливается федеральным антимонопольным органом.

В рамках проведения проверки антимонопольный орган вправе проверять деятельность структурных подразделений проверяемого лица, в том числе филиалов и представительств. Проверяемое лицо уведомляется о проведении плановой проверки не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии приказа руководителя антимонопольного органа о проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом. Проверяемое лицо уведомляется о проведении внеплановой проверки не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом. Указанное положение не распространяется на случаи проведения внеплановых проверок.

Глава 6. Структура бизнеса и ее оптимизация

6.1. Характеристика современного бизнеса

Бизнес (от староанглийского bisig – активный, занятый работой, деловой) занимает определяющую роль в современной экономике. Бизнес представляет собой совокупность материальных, финансовых, трудовых и информационных ресурсов в целях производства товаров, предназначенных для продажи другим экономическим агентам – предприятиям (организациям).

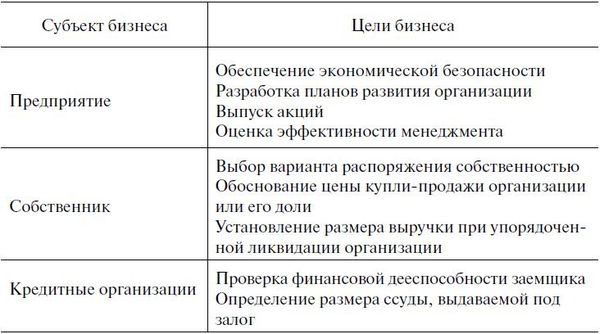

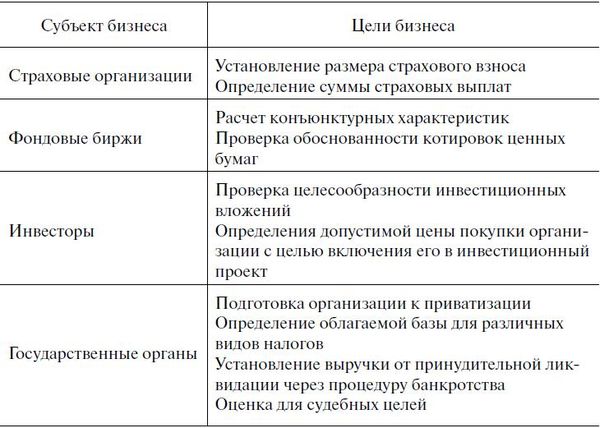

Основной целью бизнеса является максимизация прибыли, т. е. получение экономического эффекта. В таблице 6.1 представлен классификатор целей бизнеса.

Таблица 6.1. Классификация целей бизнеса

Окончание

Бизнес как система имеет три составляющие:

♦ субъекты бизнеса;

♦ компоненты;

♦ интегративные качества.

Субъектами бизнеса выступают:

♦ предприятие. Основной целью предприятия является обеспечение экономической безопасности, разработка планов развития организации. В лице предприятий выступают производители, покупатели, посреднические структуры;

♦ собственник бизнеса занимается выбором варианта распоряжения собственностью, обоснованием цены купли-продажи организации или его доли;

♦ кредитные организации – организации, определяющие размер ссуды, выдаваемый под залог предприятия, занимаются проверкой финансовой дееспособности заемщика;

♦ страховые организации – организации, устанавливающие размер страхового взноса, страховых выплат;

♦ фондовые биржи занимаются расчетом конъюнктурных характеристик, проверкой обоснованности котировок ценных бумаг;

♦ инвесторы занимаются проверкой целесообразности инвестиционных вложений;

♦ государственные органы предусматривают подготовку организации к приватизации, использование на предприятии различных видов налогов и т. д.

Помимо субъектов система бизнеса характеризуется тремя основными компонентами:

♦ производство продукции;

♦ торговля;

♦ коммерческое посредничество.

Система бизнеса обладает необходимыми системными свойствами (интегративными качествами) в составе двух составляющих.

1. Социально-экономический суверенитет. Суверенитет позволяет идти на самостоятельный поиск предмета сделок, рисковать, проявлять инициативу, нести юридическую и экономическую ответственность. Суверенитет не означает полную независимость. Он означает самостоятельность предприятия в установленных законами рамках.

2. Консенсус интересов субъектов деловых отношений. Консенсус означает взаимное обязательство не нарушать суверенитета участников бизнеса. Консенсус – плод эволюции предпринимательства.

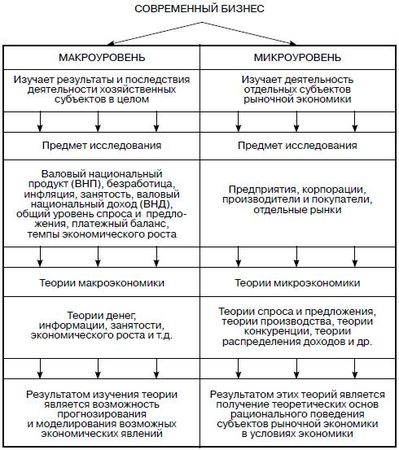

На рисунке 6.1 представлена структура современного бизнеса.

Предметом исследования бизнеса является как изучение хозяйствующих субъектов в целом (макроаспект), так и отдельных субъектов рыночной экономики (микроаспект).

Макроэкономический аспект бизнеса как вид экономической деятельности в системе определяется экономикой предприятия и регионов хозяйствования, а именно:

♦ экономика предприятия регулируется с позиций микро– и макроэкономической теории. Здесь постулируется основополагающая роль внешних рыночных сил по отношению к предприятию: рынки, сферы, о бизнесе в которых работает фирма;

♦ во внешней среде ближайшего окружения предприятия рассматривают экономические процессы при взаимодействии с конкурентами, поставщиками, покупателями. Здесь выбираются типы поведения, технологии, модели поведения на рынках товаров, труда;

♦ во внешней среде дальнего окружения рассматривается деятельность предприятия (бизнеса) с учетом макроэкономических воздействий (учет информации, ставки банковского процента, налоговая политика);

Рис. 6.1. Характеристика современного бизнеса

♦ внутренняя и внешняя среда ближайшего окружения формирует микросреду предприятия, которая и определяет содержание экономики фирмы.

Бизнес как система обладает собственными внутренними импульсами развития: конкуренция, системы обеспечения и воспроизведения хозяйственных связей, инфраструктуры, системы менеджмента, системы изучения контрагентов, системы оценки деятельности (деньги).

Бизнес – это саморегулирующаяся система. Существуют три вида регуляторов бизнес-деятельности:

♦ законодательный (разграничение теневого и нормального бизнеса, защита, налоги, таможня);

♦ нормативно-ориентирующие регуляторы (принятые в стране экономические стимуляторы, рычаги поддержки бизнеса, макроэкономические инструменты);

♦ регуляторы свободного предпринимательства (свободное ценообразование, производство, действие закона спроса и предложения).

6.2. Виды бизнеса

Выделяют следующие виды бизнеса в зависимости от отраслевой принадлежности, размера бизнеса и формы собственности. Любой бизнес так или иначе связан с такими фазами воспроизводственного цикла – производство продукции или услуг, обменом и распределением, их потреблением. В зависимости от того, к какой стадии воспроизводственного цикла преимущественно принадлежит бизнес, выделяют следующие виды предпринимательской деятельности: производственное, коммерческое, финансовое и услуги. В этом разделе мы рассмотрим каждый вид более подробно.

Производственное предпринимательство – это ведущий вид предпринимательства. Его основная функция – организация производства. К производственному бизнесу относят автомобильные, строительные, фармацевтические фирмы, предприятия занятые в производстве косметики, пошиве одежды, и многие-многие другие. Производственное предпринимательство относится к числу самых распространенных, общественно необходимых и одновременно самых сложных видов бизнеса, именно он формирует основу современной рыночной экономики – массовое производство. В его рамках предприниматели преобразуют сырьевые материалы в готовую продукцию. При этом он использует в качестве факторов собственные или приобретаемые орудия и предметы труда, рабочую силу, организует производство продукции для последующей продажи потребителям или торговым организациям.

Осуществление производственного бизнеса связано с необходимостью приобретения предпринимателем значительного набора производственных факторов. Для изготовления продукции необходимы оборотные средства: материалы и полуфабрикаты, основные средства – рабочие помещения, машины, оборудование, приборы. Необходимо знание технологии. Приобретаемые предпринимателем основные средства имеют длительный срок службы и переносят свою стоимость на готовую продукцию не за один производственный цикл, поэтому надолго замораживают средства в каком-то бизнесе. Предприниматель также несет расходы по привлечению рабочей силы, приобретению самой разнообразной информации, на транспортировку и хранение материалов, готовой продукции, ремонт оборудования и многое другое. При этом отсутствие работников подходящей квалификации и оборудования, дорогое и некачественное сырье могут стать серьезным препятствием на пути создания производственного бизнеса. Производственный бизнес, как ни один другой вид предпринимательства, зависит от состояния уровня развития инфраструктуры и экономики в целом.

Таблица 6.2. Сильные и слабые стороны производственного предпринимательства