Даже при "новых лейбористах" первую цель сформулировали еще до появления аналитического обзора расходных статей за 1998 г. Как уже говорилось в главе 1 этой книги, к 2002 г. находившиеся в оппозиции лейбористы предложили добиться 80 %-го уровня грамотности среди 11-летних детей, достигших четырехбалльного уровня по результатам экзамена по английскому языку. Эта цель была объявлена в мае 1997 г. – спустя всего несколько дней после победы на всеобщих выборах.

Из развернувшейся дискуссии также следовало, что если бы правительство захотело обойтись без каких-либо целей, то именно так оно и поступило бы. Верно, если бы правительство могло обходиться без публикуемых количественных индикаторов; как верно и то, что любому правительству пришлось бы энергично и убедительно разъяснять, что именно оно планирует сделать и из чего населению станет ясно, что задача выполнена. Иначе говоря (используя управленческий жаргон, к которому мы иногда прибегали в Группе), в каждой ключевой отрасли правительство должно ответить на вопрос: "Как выглядел бы положительный результат?" Верный ответ на этот вопрос и будет целью по сути, если не по названию. Публично заявляя о своем намерении достичь цели и указывая срок ее достижения, правительство создает импульс для существующей системы к выполнению намеченного в определенные сроки, отражающие срочность задачи. Грамотность в 80 % в итоге не была достигнута, но, несомненно, эта цель встряхнула всю систему. Поэтому ставить цели в той или иной форме совершенно необходимо. Они вызывают благотворный эффект.

С целями все непросто. Совершенно очевидно, что при неправильно поставленной цели непременно возникнут проблемы. А если целей слишком много (общеизвестно, что в 1998–2002 гг. было намечено слишком большое их количество), может возникнуть путаница. И потому есть опасность непреднамеренных или возникших из-за недопонимания последствий. Тут-то и начинается сумбур. Если цель заключается в том, чтобы усилить приоритетность какой-то отрасли, автоматически получается, что другие сферы останутся без должного внимания и в итоге могут пострадать. Именно поэтому правительству бывает так трудно наметить приоритетные задачи, как, например, было с правительством Блэра в первый срок пребывания у власти. Но премьер-министр извлек поучительный урок из этого опыта и позже решился весьма избирательно подойти к определению целей для нашей Группы. А вот Маргарет Тэтчер удалось проявить приверженность приоритетному подходу с самого начала. Как отметил Николас Ридли, "она с самого начала своего пребывания у власти была непоколебима и уверена в том, что ей не придется идти этим путем (реформировать систему социального государства). Ей хватало дел. Нужно было навести порядок в промышленности, в экономическом секторе, в налогообложении и разобраться с профессиональными союзами. Она была убеждена, что "в первую голову необходимо производство"" [Timmins, 1995, p. 370].

Еще один риск таится в развитии непредсказуемых и непреднамеренных последствий. Я выяснил, что стоит лишь наметить какую-либо новую цель или задачу, как сторонники существующего статус-кво немедленно начинают разъяснять те непредсказуемые последствия, к которым это приведет. Применительно к планам по повышению уровня грамотности и знания математики нас убеждали, что в этом случае ухудшатся результаты по естественным наукам (а они, напротив, не только не ухудшились, но улучшились, поскольку бегло читающие, грамотно пишущие и хорошо считающие школьники отлично усваивают и естественные науки). Когда в 2002 г. мы наметили в качестве приоритета снижение уровня уличной преступности, руководство Министерства внутренних дел предупреждало, что в этом случае увеличится количество грабежей и дорожно-транспортных происшествий (но этого тоже не произошло; все показатели продолжили улучшаться, потому что повышение эффективности работы полиции в целом – это результативность во всем). Поэтому реакция нашей Группы на все апокалипсические предсказания сводилась к тому, чтобы не принимать их во внимание, поскольку слишком часто они оказывались всего лишь городским фольклором. Если мы с чем-то и соглашались, то непременно все перепроверив. Чаще опасения оказывались напрасными и слухи попросту развеивались, но иногда данные подтверждались и приходилось принимать решения о целесообразности перемен.

Вероятно, для реализации целей наиболее труден их политический аспект, связанный с амбициозностью. Честолюбивая цель способствует активизации реформирования. Однако если удается добиться реальных улучшений, но цель остается недостигнутой, правительство непременно обвинят в неудаче, как, например, произошло с намеченным на 2002 г. повышением грамотности. К тому времени Великобритания занимала третье место в мире по чтению, но смелое заявление Дэвида Бланкетта, что он "ручается головой" за выполнение этой задачи, печально аукнулось впоследствии и отчасти послужило причиной ухода Эстелл Моррис в 2002 г. Подобные вещи чреваты сильным политическим риском, в том числе персональным. По мере невыполнения или неточного выполнения намеченных целей в глазах общественности формируется представление о провале работы правительства.

В Кабинете министров наблюдались разброд и шатания, ставшие заметными при внезапном объявлении Блэром намерения сократить в 2003 г. в два раза число принимаемых в приюты. Иногда министры призывали усилить давление, а порой настаивали на постановке достижимых целей или отрицали их количественную оценку. Не думаю, что им когда-нибудь воздадут должное, но министры из возглавляемого Блэром кабинета проявили недюжинную смелость по сравнению со многими зарубежными политическими деятелями, с которыми мне довелось иметь дело, и наметили цели, о достижении которых было непросто отчитаться как перед общественностью, так и перед СМИ. Приведу лишь один пример для сравнения: цели программы "Growing Victoria Together" ("Все вместе сделаем штат Виктория лучше"), благодаря которой премьер-министр этого австралийского штата Стив Брэкс добился весьма успешной политической карьеры, были сформулированы достаточно мягко и осмотрительно. Брэкс придерживался мнения, что лучше обещать меньше, а сделать больше. Именно это я часто слышал, бывая на Даунинг-стрит, 10. Со стратегической точки зрения при таком подходе значительно снижается риск. Но в поэтапных, а не в радикальных переменах также таится определенная опасность. Блэр сам иногда был политически амбивалентен в отношении к целям. Его беспокоило разрастание бюрократии, и он был склонен выбирать меньше целей, вполне обоснованно побаиваясь, что система воспримет намеченные цели слишком однозначно, и, сосредоточившись на их достижении формально, чисто механически, он упустит суть реформ. Например, мы настаивали на введении четырехчасового максимального времени ожидания в приемных покоях отделений скорой и неотложной помощи, и, когда мы уже приближались к ее достижению на практике, Блэр призывал нас не слишком настаивать на повсеместном внедрении этого показателя. Он уже знал, что деятельность скорой и неотложной помощи в системе Государственной службы здравоохранения радикально изменилась к лучшему, и не хотел давить на квалифицированных профессионалов, доводя их до отчаяния и требуя непременного выполнения намеченного, чтобы обесценить тем самым достигнутое. Для него это был просто вопрос здравого смысла. Но в конце концов он проявил твердость и, когда окружающим уже казалось, что он колеблется, уверенно заявлял: "Ни один здравомыслящий бизнесмен не станет работать без определения нескольких целей или ключевых приоритетов".

Обобщая сказанное, можно заключить, что задачи, обнародованные правительством Тони Блэра в Договоре об оказании общественных услуг, это вопрос выбора. Однако любое пользующееся доверием правительство должно иметь четкие цели и обладать методикой их определения на каждом конкретном временном отрезке, чтобы выполнить намеченное (верным курсом оно движется или нет). Обнародование поставленных целей обеспечивает их прозрачность и увеличивает вероятность достижения, но требует большой политической смелости.

Карта реализации реформ и выполнения предвыборных обещаний

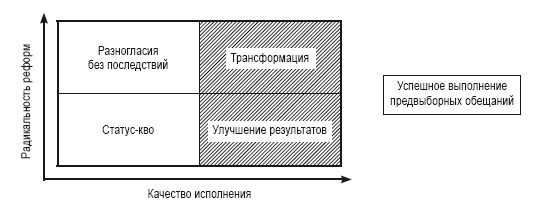

Отчасти для того, чтобы помочь решить амбициозную дилемму политика, о которой упоминал выше, осенью 2002 г. я разработал для Кабинета министров Карту реализации реформ и выполнения предвыборных обещаний (Map of Delivery) (см. рис. 3.1). Эта карта была призвана помочь министрам оценить в целом те цели, за достижение которых они несли ответственность. На вертикальной оси координат отражена степень радикальности реформ. Для Уайтхолла традиционны разногласия: некоторые министры предпочитают смелые реформы (как их любил называть Блэр), но чиновники по большей части склонны к осмотрительным действиям, помня о том, как часто в прошлом самоуверенность приводила к максимальному количеству разногласий и минимальному результату. В ответ на стремление того или иного министра к радикальным реформам у чиновников всегда находится огромное количество скептических вопросов и реплик вроде: "А по карману ли нам это?", "А не страшно ли рисковать?", "Мы уже пробовали это раньше, но ничего не вышло", "А не лучше ли сначала отработать пробный проект?", "А не стоит ли провести более тщательные исследования в этой области?", "А что, если нам немного замедлить темпы реформирования?" или (еще до восстановления в 1999 г. парламента в Шотландии) "Не лучше ли сначала опробовать этот вариант где-нибудь у северных границ?". Типичный консервативный рефлекс, направленный на то, чтобы сохранить статус-кво. В условиях повышенных ожиданий со стороны общественности это приводит к управляемому спаду.

Картина меняется, если в центре внимания оказывается качество исполнения. Не слишком радикальная, но вполне убедительная идея при условии ее хорошего воплощения приведет к переменам и улучшит эффективность работы служб. В качестве примера можно привести наше неуклонное требование сократить к 2005 г. хотя бы до полугода время ожидания для пациентов, нуждающихся в хирургических операциях. Радикальная, смелая реформа при ее правильном проведении способствует трансформации. Возможность выбора пациентом времени и места проведения операции – это тоже трансформация. Кабинету министров и подчиненным министерствам необходимо соотнести существующую структуру и содержимое своего портфеля с целями и проследить, где на карте окажется каждый элемент.

Рис. 3.1. Карта реализации реформ и выполнения предвыборных обещаний

Если все они будут находиться по левую руку, то потребуется со временем сместить их в другую сторону. Кстати, иногда для осуществления изменений необходимы противоречия, не ведущие к конкретным результатам (в споре рождается определение, как принято говорить у специалистов по связям с общественностью, но полемики на конечном этапе лучше избежать). Если реформировать придется все проекты в портфеле, то в целом программы слишком рискованны. Если же все проекты после оценки попадают в квадрат "Улучшение результатов", то, вероятнее всего, таким проектам не хватает амбициозности. Что касается целей, то следует стремиться к тому, чтобы перед каждым министерством стояла парочка действительно претенциозных, или, используя ведомственный жаргон, перспективных, задач, но в то же время нужны и такие, которые являются более осмотрительными. При таком подходе к формированию портфеля проектов риск сводится к минимуму. Вот почему, представ перед Комитетом по государственному управлению (Public Administration Select Committee), мы с Ником Макферсоном утверждали: если правительству удастся реализовать все намеченные цели, это будет свидетельствовать об отсутствии амбиций.

Планы

В некоторых своих частях наука добиваться результата настолько очевидна, что может показаться несомненной. Так, если у правительства есть какая-то цель или задача, то совершенно неоспоримо, что кто-то должен иметь план ее реализации. Иначе говоря, необходим план выполнения обещанного. Однако в первый срок пребывания Блэра у власти, как известно из отчета двух независимых экспертов перед комитетом по надзору за расходами на государственные услуги, такого плана не было. Об этом я не забывал ни на минуту, и в августе 2001 г. написал письмо к постоянным заместителям министра с просьбой прислать нам их планы. В этом обращении был элемент блефа: они не могли сказать мне правду и ответить, что у них нет планов, поэтому им пришлось к указанному сроку составлять искомые планы, поскольку выбора я им просто не оставил.

Затем мы обратились к преодолению той же проблемы на ином уровне. В извилистых коридорах Уайтхолла было не принято составлять планы. Там работали над серьезными политическими документами – это Белая книга, Зеленая книга, законы, правила, ответы на парламентские запросы. А вот составлением планов в Уайтхолле категорически не занимались. Поэтому, получив мою просьбу составить план работы по определенному направлению, чиновник Уайтхолла обычно принимался за написание вдумчивого текста, который, чтобы произвести впечатление на получателя, помещал в глянцевый конверт. Говоря языком одного из моих коллег, в Уайтхолле пишут эссе, декорированные скудными цифровыми данными, в надежде, что после их прочтения вам захочется оставить всех в покое. Разумеется, нам нужно было совсем другое. Мы хотели получить пусть черновые, но реальные, пусть не совсем четкие, но дельные и толковые планы – мятые или сложенные, пусть даже каракули на бумаге в пятнах от кофе и с неразборчивыми пометками на полях. Именно поэтому мы и не рассылали по министерствам никаких шаблонов или образцов, которые чиновники просто могли бы заполнить. Это было бы слишком простой механической работой для них, а мы хотели вовлечь их в анализ суровой реальности, получить стоящие предложения. Отсутствие образцов и шаблонов мы объясняли нежеланием осуществлять микроуправление их ведомствами.

А параметры, которые нас интересовали, были перечислены в письме об общем подходе, приведенном выше. Мы не требовали ничего из ряда вон выходящего. Нас интересовала стандартная практика управления проектами, научной дисциплины, которая появилась на базе инженерии во второй половине ХХ века и вошла в природу бизнеса. Прикладное программирование и управление проектом не гарантируют успеха, но обеспечивают – при энергичном их осуществлении – внимание к жизненно важным деталям и раннее выявление возникающих проблем.

Между 2001 и 2003 гг. в Уайтхолле по большей части говорили о необходимости усовершенствования программ и управления проектами. Отдел по управлению реформой государственной службы (Office of Public Service Reform) наряду с Отделом по управлению государственными расходами (Office of Government Commerce) способствовал внедрению этой дисциплины, причем не только применительно к нашей Группе, но и в целом. Работа этих ведомств имела важные последствия, но, к сожалению, для нас, в 2001 г., слишком запоздалые. Планы, которые поступили к нам из министерств непосредственно к установленному сроку или с опозданием, были либо едва приемлемыми, либо совершенно неадекватными, как станет ясно из этой главы. Оглядываясь назад, я считаю, что мы могли бы оказать чиновникам более активное содействие. Нам следовало яснее, подробнее и доступнее разъяснить им, что за концепция лежала в основе нашей науки. Однако тогда, в августе 2001 г., мы не смогли этого сделать, потому что сами еще не все знали, и нам нужно было многому учиться.