Урок 34. Решительный штурм

Стоянием города не берут.

Суворов не любил осады по нескольким причинам. Во-первых, и, прежде всего, это была потеря времени и упущенные возможности разбить основные силы противника. Затем во время осады личный состав нес большие потери вследствие болезней инфекционного характера. Суворов всегда предпочитал решительный штурм: "Тут меньше потерь". В его исполнении это было действительно так. Как мы помним, при штурме Измаила соотношение потерь было 1:6 в нашу пользу, при штурме Польской Праги 1:12, просто Суворов умел воевать так, как не умел воевать никто.

Деятельному полководцу был глубоко чужд выжидательный способ ведения войны. Лучше уж быстро разбить врага и вообще войны закончить. "Победа – враг войны", – говорил Суворов. Поэтому он брал города очень быстро хорошо подготовленным решительным штурмом. Как вам брать ваши города – решайте сами.

VI. Натиск

Урок 35. Смысл и суть суворовского натиска

Конница – начинай, пехота – не отставай!

Суворовский натиск… Один из австрийских офицеров описывал суворовских пехотинцев следующим образом: "У каждого солдата галстух и манжеты чисто вымыты и каждый смотрит щеголем, но при атаке снова делается скифом. Они стоят, как стена, и все должно пасть перед ними. Атака малого лагеря (у Тырго-Кукули), которую генерал Суворов выпросил произвести со своими войсками, была произведена с ужасным диким хохотом, каким смеются Клопштоковы черти. Слышать, как такой хохот подняли 7 тысяч человек, было делом до того новым и неожиданным, что наши войска смутились".

Конечно, эта фраза отдает налетом легендарности, но в ней верно передан тот настрой, который сумел Суворов сформировать у своих солдат, они не боятся ничего, они рвутся в бой, чувствуя себя великанами, чудо-богатырями, им все возможно, им все по плечу. Да, никто из отечественных военачальников не добивался такого воодушевления у своих солдат, идущих в атаку. Ведь каждый из них сейчас может встретиться со своей смертью, а они идут с радостью и полной уверенностью в своей победе. А ведь так оно у Суворова и было всегда: победа, и потери были минимальны. А ведь войны того времени – одни из самых жестоких…

Однако суворовский натиск – это не только мощное воодушевление и несокрушимая вера в победу. Суворовский натиск – это еще и хорошо продуманная система наращивания усилий на всех уровнях: и на уровне атакующей линии солдат, и на уровне отдельных подразделений. В бою Суворов мог чередовать атаки конницы и пехоты. Атака всегда проводилась столь мощно и слаженно, что, как правило, вполне достаточно было атаки одних пехотинцев, которые после меткого прицельного (с небольшим смешением строя) и картечных выстрелов мобильных пушек (чаще всего это были "единороги") яростно бросались в штыковую атаку. Такую атаку суворовских гренадеров и егерей редко кто выдерживал. Но даже если ему удавалось ее выдержать, в ход шла кавалерия, которая также Суворовым была блестяще выучена, ее лавина просто сметала на своем пути все. Так оно было, к примеру, в сражении у реки Рымник у этого самого Тырго-Кукули. Суворов тогда атаковал двумя пехотными каре, первое очень быстро смяло сопротивление турок. Второму пришлось бросить в помощь лавину тяжелой кавалерии, турки не выдержали. Смяв сопротивление турок у первого лагеря, Суворов поспешил на помощь австрийцам, а с турецким лагерем быстро управилась его легкая кавалерия – казаки, которые по первому сигналу лагерь оставили (удивительная послушность!!!) и поспешили к основным силам. У Суворова всегда в запасе были резервы (25–50 % от общей численности), при необходимости он так же быстро концентрировал соседние подразделения для многоэшелонированного удара и очень быстро развивал успех.

Рекомендации для современного руководителя в этой связи, как обычно, очень просты и лежат на поверхности. Суворовский многоэшелонированный натиск нам нужен везде: при введении новых продуктов на рынок, при сложных переговорах со своими и чужими. Он значительно повышает эффективность работы менеджеров всех уровней. Суворовскому натиску можно и нужно учить: если речь идет о коммуникации, то на ролевых играх, если о маркетинге, то на конкретных ситуациях. А еще из сотрудников надо воспитывать чудо-богатырей, которым любые горы по плечу, их нужно воодушевлять.

Урок 36. Сила натиска в единстве

Ему ведома непреодолимая сила натиска.

Эти слова Суворов произнес о Наполеоне после его смелых и решительных действий против австрийской армии. Именно в освоении Наполеоном искусства натиска Суворов и видел основную причину его успеха. Но Наполеон и Суворов воевали по-разному. Наполеон отличался умением быстро концентрировать силы на ударном направлении. Натиск у него осуществлялся в месте прорыва. В качестве последнего победного резерва он пускал в ход свою любимую старую гвардию, которая у него довершала разгром врага.

В суворовском натиске участвовала всегда вся армия. Подразделения очень гибко маневрировали, быстро приходя на помощь друг другу. С трудностями быстро справлялись мощные резервы, успех развивала легкая кавалерия. Опыт столкновения французских войск, выученных воевать в наполеоновском ключе и суворовских, всегда был в пользу суворовских. Размышление о возможной встрече Наполеона и Суворова вы найдете в Приложении 4.

Наполеону никогда не удавалось добиться такого органического единства своей армии, как у Суворова. Яркий пример тому его последнее сражение у Ватерлоо. Командиры всех уровней действовали у него крайне несогласованно, а корпус Груши, который еще мог спасти положение, вообще потерялся, не дойдя до поля боя. У Суворова подобные вещи за 40 лет боевой практики не случались ни разу, поэтому и поражений не было. Вообще французские войска, выученные воевать по-наполеоновски, довольно успешно бил не только Суворов, но и Веллингтон, не предложивший, впрочем, в тактике ничего нового, кроме очень бережного и согласованного подхода к управлению войсками. Очень часто массированные французские атаки захлебывались, разбиваясь об умелую оборону Веллингтона.

Урок, который может извлечь современный руководитель из суворовского подхода к натиску заключается в том, что в нем должна участвовать вся организация, а не только выделенные для этого специальные подразделения, иначе может получиться как у Наполеона под Ватерлоо. А для этого необходимо постоянно проводить мероприятия, интегрирующие сотрудников в единое целое: тренинги, корпоративные мероприятия, общие собрания. А самое главное замысел боя (виденье, миссию, стратегические цели) должны знать, понимать и разделять все.

Урок 37. Культивируйте взаимовыручку вплоть до жертвенности

Натиск: Сам погибай, а товарища выручай!

Казалось бы, какое отношение вышеуказанное высказывание Суворова имеет к натиску? Оказывается, самое непосредственное. Русский народ издавна считал за честь голову сложить за Русь-матушку, а после распространения на Руси христианства еще и "за други своя". Жертвенность, таким образом, прочно укоренилась в русском самосознании. Но сама по себе жертвенность в бою никаких особых преимуществ не дает. Вспомним тех же японцев, у которых жертвенность развита, возможно, еще больше, чем у русских.

Переход русских войск через Паникс в 1799 году. Художник К. Жослин. 1899 г.

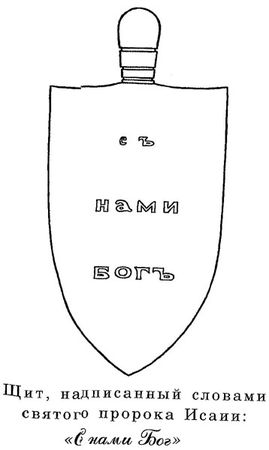

В отличие от японцев, где жертвенность была возведена в своего рода культ, Суворов культивировал совсем другую жертвенность, максимально привязанную к реальной ситуации конкретного боя, речь идет именно о пожертвовании своей жизнью ради жизни товарищей. В этом смысле суворовское "Сам погибай, а товарища выручай" скорее ближе к спартанскому "Со щитом или на щите". Сейчас объясню почему.

Спартанцев с детства готовили к бою в греческой фаланге, в которой спартанец всегда защищал большим круглым щитом товарища слева. Именно поэтому утрата щита, а не, скажем, шлема или меча, в Спарте считалась позором, который мог закончиться изгнанием. Щит являлся особым элементом строя, а еще символом, что ты настоящий спартанец, ты заботишься в бою не о себе, а о своих товарищах и общей победе. Именно таких "спартанцев" и взращивал у себя в войсках Александр Васильевич Суворов, и по отзывам современников (как друзей, так и врагов немало в этом преуспел. Подобный настрой приводил в его войсках, так же как у спартанцев, к фантастической цельности и слаженности строя, которая наряду с прекрасно развитыми навыками рукопашного боя сводила потери к минимуму. Спартанцы и суворовцы часто выходили из рукопашного боя вообще без потерь.

В этом собственно и заключается урок Суворова современным руководителям, если хотите добиться от своих сотрудников фантастических результатов работы – не покупайте их большими гонорарами, а лучше культивируйте взаимовыручку вплоть до жертвенности.

Урок 38. Укрепляйте доверие сотрудников друг к другу на всех уровнях вашей организации

…решимость у БОГА получай… а как? свой пай съедай, а солдатский – солдату отдавай.

Это все к тому же натиску, продолжение того же суворовского высказывания о жертвенности. Ну а это-то какое отношение имеет к натиску? Оказывается, тоже имеет. Суворовский натиск всегда предполагал переход атаки в рукопашный штыковой бой. Он для этой цели и командирам винтовки со штыками выдавал, потому что винтовка в рукопашном бою эффективнее, чем сабля.

Самое страшное в бою как раз и есть этот самый переход к атаке. Когда начнется схватка, уже бояться некогда.

Именно для этого преодоления страха и нужна решимость. Решимость заряжает человека энергией на предстоящие эффективные действия в бою. Наиболее решителен всегда тот, кто не боится смерти. А смерти не боится тот, у кого чиста совесть. Становится понятным, почему Суворов так заботился о нравственном состоянии своих войск ("Солдат не разбойник"). Разбойнику бог не помощник, а честному – помощник. ("Молись Богу, от него победа"). И ведь были честными, становились честными, и молились, и побеждали, выходя невредимыми из сотен рукопашных схваток.

Тогда становится понятным и при чем тут "свой пай съедай, а солдатский – солдату отдавай". Воровали в то время безбожно. Крымскую войну во многом проиграли именно потому, что обмундирование и припасы просто не доходили до солдат. Суворов сам отличался полным бескорыстием и транслировал эту установку всем вокруг себя. Прослужив несколько лет в начале своей службы на тыловых и ревизорских должностях, он прекрасно разбирался в специфике обеспечения войск и принимал предупредительные меры для предотвращения хищений. В результате в суворовских войсках не воровали совсем, по крайней мере свои.

Все это значительно усиливало доверие солдат и офицеров друг к другу на всех уровнях. А когда я знаю, что чист душой и товарищи и командиры за меня горой, решимость в бою возрастает многократно. Вспоминаются те же спартанцы. В мирное время все спартанцы собирались на совместных обедах – сисситиях численностью 10–12 человек, это что-то вроде отделения, которое вместе питалось и вместе дралось на поле боя в едином строю. Очень показателен в этой связи был ритуал приема в сисситию нового члена. Слуга обходил с пустым горшком всех присутствующих, а те бросали туда хлебные шарики, если хоть один человек свой шарик не бросил, новичка не принимали, так у них ценилось доверие друг к другу.

Вывод очевиден: для повышения доверия людей друг к другу решительно пресекайте любые проявления воровства и укрепляйте доверие сотрудников друг к другу на всех уровнях вашей организации.

Урок 39. Тщательно планируйте и оттачивайте на тренировках свой натиск

Нога ногу подкрепляет, рука руку усиляет. В двух шеренгах сила, в трех полторы силы: передняя рвет, вторая валит, третья довершает.

А здесь уже описывается собственно технология натиска. Так формируется знаменитый суворовский победный поток. В начале движения все захватываются единым мощным порывом, движение каждого поддерживает и усиливает движение каждого. Возникает эффект синергии. На пике энергии поток вливается во вражеские позиции. И теперь враг встретится уже не один на один с суворовским солдатом, а каждый раз он будет иметь дело со всем потоком. Именно поэтому Суворов никогда не встречал противника в окопах. Энергия солдат в окопе всегда будет на порядок ниже, чем в едином порыве, в движении, устремленном навстречу врагу. Если Суворов оборонял позиции (Гирсово, Кинбурн), он на расстоянии 150–200 шагов встречал врага плотным огневым ударом из всех видов оружия и сразу переходил в штыковую атаку, таким образом приобретая преимущество в скорости, враг ведь еще приходит в себя от внезапного пушечного и ружейного огня. Эта атака опрокидывала ряды наступающих, и затем он гнал и преследовал их вплоть до полного уничтожения, если встречал сопротивление, дело решала тяжелая кавалерия, преследовала врага легкая, остановить этот поток не удавалось никому и никогда.

Суворов даже тренировал свои войска так, чтобы и обороняющиеся и наступающие всегда набирали к моменту соприкосновения максимальную силу потока. А почему "В двух шеренгах сила, в трех полторы силы"? Именно потому, что силу удара обеспечивают слаженные действия двух шеренг, а не одной. Если первая шеренга ломает (рвет) вражеский строй, то есть делает его уязвимым, то врубающаяся в появившиеся зазоры вторая шеренга реально поражает врага, полностью разрушает его строй. Третья шеренга ломает последнее сопротивление, и начинается преследование бегущего врага до полного его уничтожения (рассеяния, пленения). Так оно вообще-то всегда и было. Только французы этому суворовскому натиску хоть как-то пытались сопротивляться, но они в этом деле серьезных успехов не добились.