Урок 45. Самостоятельность и проактивность

Спрашиваться разрешения старших крепко запрещаю; но каждому постовому командиру в его окружности делать мятежникам самому скорый и крепкий удар, под взысканием за малую деятельность.

Это указание было дано Александром Васильевичем командирам российских опорных пунктов в Польше. Оно ярко демонстрирует важнейший аспект Суворовской управленческой системы – развитие самостоятельности ("на себя надежности") подразделений и отдельных людей. И не просто самостоятельности, а самостоятельности проактивной, всегда направленной на решение ключевых задач.

И теперь-то такой подход хотя является известным (например, концепция "Каидзен" в ТПС), но до сих пор кажется мало достижимым. А во времена Суворова он и вовсе считался невероятным. "Светило" военной науки того времени прусский король Фридрих II говорил о том, что палки капрала солдат должен больше бояться, чем пули врага. У Фридриха армия была наемной, и, возможно, обходиться с ней по-другому было чрезвычайно сложно. Господствующая еще с римских времен концепция армии-машины в учении Фридриха достигла своего апогея и широко распространилась по всей Европе. То, что делал Суворов, казалось большинству его коллег диким и невозможным. Самостоятельность подразделений и отдельных людей грозила разрушением слаженному армейскому механизму.

Когда я служил в Советской армии, накануне развала СССР, нам очень часто говорили о том, что инициатива наказуема. В конечном итоге это привело к тому, что легкомоторный самолет Руста сел на Красной площади. Несмотря на то что его видели на всех радарах, никто не решился не то чтобы его сбить, а просто поднять в воздух пару истребителей и посадить на землю, – все ждали команду сверху, а где-то там наверху цепь по какой-то причине оборвалась, и команды так и не дождались. Это очень показательный пример уязвимости армии-машины. Если бы начальники расчетов ПВО были воспитаны по-суворовски, Руст не пролетел бы за границы Союза дальше одного километра.

Красота и слаженность организационного механизма вовсе не гарантируют успеха, особенно в ситуации неопределенности, которая сопутствует как современной войне, так и современному бизнесу, и только суворовская проактивная "на себя надежность" всех подразделений и отдельных сотрудников гарантирует нам успех.

Урок 46. Воспитывать "на себя надежность"

…и всякий при всяком случае будет бодр, смел, мужествен и на себя надежен.

Мы подступаем к еще одному очень важному суворовскому принципу. Суворов воспитывал у отдельных людей и у целых подразделений "на себя надежность". Нужно понимать, что суворовские подразделения в бою становились мощным живым потоком, несущимся к цели и сметающим все препятствия на своем пути. В формировании и создании этого потока значение "На себя надежности" было чрезвычайно важным, если не определяющим.

Суворов запрещал у себя в войсках использовать слово "Сикурс": "Сикурс" есть слово ненадежной слабости, а резерв – склонности к мужественному нападению". Для того чтобы быть "самому на себя надежным", Суворов требовал, чтобы при вступлении в бой командир каждой боевой группы имел резерв, в резерв выделялось от 25 до 50 % личного состава, и смысл резерва заключался не в пассивном реагировании на непредвиденные обстоятельства, а в усилении натиска для гарантированного достижения боевой задачи.

Для того чтобы подразделения были "сами на себя надежны", Суворов их еще особым образом тренировал, в частности, как реагировать на атаки с флангов и тыла (по "обыкновенному наступательно"). Подготовленные таким образом войска не боялись попасть в окружение и смело шли к выполнению основной своей задачи на поле сражения и практически всегда ее выполняли.

Оставалось лишь связать эти самостоятельные единицы друг с другом. Этой цели у Суворова служило, во-первых, доскональное детальное доведение до всех подчиненных замысла боя, а также места и роли в бою каждого подразделения, а во-вторых, воспитание подчиненных по принципу "Сам погибай, а товарища выручай". В результате мы получали живой поток, быстро несущийся к главной цели (тогда это был основной лагерь войск противника). В случае, если одно подразделение не справлялось со своей задачей, на помощь ему приходило другое, все пустоты сразу же заполнялись. Таким образом, подразделение противника каждый раз имело дело со всей армией Суворова, а традиционные обходы и охваты с тыла и фланга никаких преимуществ ему не давали.

Очень характерны в этой связи приказы Суворова в Польше: "Спрашиваться разрешения старших крепко запрещаю; но каждому постовому командиру в его окружности делать мятежникам самому скорый и крепкий удар, под взысканием за малую деятельность".

В современной организации "на себя надежность" означает, что руководители подразделений и отдельные сотрудники в смежных и кроссфункциональных вопросах не будут кивать друг на друга, а полностью брать все полноту ответственности на себя. Воспитание у сотрудников (и у целых подразделений) "на себя надежности" способно на порядок увеличить их производительность, инициативность и, в конечном итоге, эффективность, при этом необходимо, как это делал Суворов, дополнить эти мероприятия действиями, направленными на интеграцию всей организации через полное понимание локальных задач в общем контексте и культивирование командного и корпоративного духа.

Урок 47. Взращивайте богатырей

Богатыри! Неприятель от вас дрожит!

Суворов умел воспитывать героев. Он действительно создал целую армию героев. Как ему это удалось? Начнем с обращения Суворова к своим солдатам и офицерам: "Герои, чудо-богатыри. Слава вам, слава!" В русском языке есть замечательная пословица "Назови человека свиньей, он и захрюкает", а Суворов называл своих чудо-богатырями, и они действительно такими становились. Как работает этот механизм? Обращение к человеку предлагает ему выступить в той или иной роли с определенным набором поведенческих действий. Если эта роль (а кто не хочет быть героем?) человеку приятна, он ее принимает и соответствующим образом себя ведет в бою и в мирной жизни.

Однако назвать человека героем один раз мало, надо ему постоянно об этом напоминать, чем, собственно, Суворов все время и занимался, даже в письменных документах он пишет, не солдат, а "богатырь". Но напоминание должно быть не только на словах, оно должно происходить на деле. То есть 1) нужно создать условия, где он сможет проявить себя как богатырь; 2) нужно подготовить его самого и организовать сражение таким образом, чтобы победа была гарантирована.

Суворов постоянно внушает им, что русские солдаты не такие, как все, они особые, они просто не могут не победить: "От храброго русского гренадера никакое войско в свете устоять не может". "Мы русские, с нами Бог!" И так шаг за шагом крепнут их вера, дух и сила, и они действительно становятся непобедимыми богатырями.

В этой связи я вспоминаю случай из собственной жизни: в школе я не очень любил бегать и даже считал, что я просто не могу этого делать. Но как-то раз на уроке физкультуры, когда до финиша оставалось метров 100, я сделал рывок. На самом деле оставалось метров 300–400. Обнаружив свою ошибку, я не стал сбавлять и в том же темпе добежал до финиша, добежал я до финиша вторым. Таким образом мое "не могу", заменилось на "могу". После этого физрук стал меня отправлять на городские соревнования по бегу. И тогда я сам как-то почувствовал вкус к бегу и даже его полюбил. Тот же самый психологический феномен использует Суворов: он создает для своих подчиненных условия, в которых они почувствуют себя чудо-богатырями, и основательно закрепляет в них это чувство. Искренне поверив в свое богатырство, они действительно начинают себя вести, как богатыри. Воспитывайте по примеру Суворова из своих подчиненных чудо-богатырей!

Урок 48. Сделайте завершенность дел главной ценностью вашей компании

Предположенное не окончить – божий гнев.

Суворов культивировал в своей армии не исполнительность, а именно завершенность начатых дел. Еще он любил повторять слова Цезаря: "Не завершил дела, не сделал ничего" и "Недорубленный лес опять вырастает". Завершенность от исполнительности отличается возможностью инициативы со стороны подчиненных. Ты должен сам, подобно Суворову, быстро и верно оценить ситуацию в бою, найти кратчайший путь к победе и быстро его реализовать на практике. В этом коренное отличие системы Суворова от системы Фридриха Прусского, который культивировал именно исполнительность.

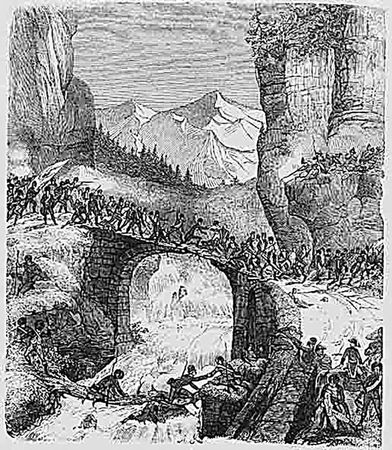

Бой на Чертовом мосту 14 сентября 1799 года

Огромная трагедия русской армии, которая с подачи Павла I и других поклонников прусской школы (включая его сыновей, особенно Николая) во многом убила суворовский дух свободной инициативы на поле боя. Но, слава богу, не до конца, пример тому военная система Жукова и Покрышкина (которые хорошо знали и очень любили суворовскую "Науку побеждать"), именно поэтому мы и победили в Великой Отечественной.

Интересно отметить, что Суворов своим высказыванием про божий гнев придает завершенности особый священный статус. И действительно, если мы вспомним книгу Бытия в Библии, то буквально в первой главе обнаружим, что Бог после своих дел увидел, что они "хороши весьма есть". Вот это "хорошо весьма есть" придает суворовской завершенности, с одной стороны, онтологический, а с другой – священный, религиозный статус. А теперь вернемся на поле сражения. Как правило, сражение включает в себя от трех до пяти ключевых задач, которые по сути решают его исход, эти ключевые задачи, в свою очередь, делятся на подзадачи. Если все задачи и подзадачи выполнены – вот она, победа.

Теперь у нас (в который раз!!!) снова прорисовывается мостик к фантастической эффективности суворовских войск. Секрет заключался в том, что суворовские солдаты и офицеры почти всегда выполняли поставленные им задачи. Яркий пример тому – штурм неприступной крепости Измаила с гарнизоном, превышавшим численность штурмующих войск (!!!). Штурм начался в 5.30 восемью основными колоннами, а к 8 утра весь периметр крепости был захвачен. Все основные боевые задачи были выполнены точно в срок.

Урок прост в понимании, хотя и не так прост в исполнении – сделайте завершенность дел ключевой ценностью вашей компании.

Урок 49. Служите для всех примером высокой нравственности

Благость и милосердие потребны героям. Солдат не разбойник.

Для Суворова победа над врагом – это прежде всего нравственная победа, и превосходство его солдат это было всегда нравственное превосходство. Нравственные духовные основы события для него были всегда важнее материальных. Суворов легко отпускал пленных под честное слово, приказывал кормить их так же, как своих, или даже лучше. Французский генерал Ле Кур Гюйо как реликвию хранил цветок, подаренный ему Суворовым, когда тот отпустил его из плена к невесте.

Солдат – не разбойник, – любил повторять Суворов. Эта фраза краеугольным камнем легла в основу его фантастически эффективной "Науки побеждать". Суворов был 100 % идеалистом, и этот доведенный до своего предела и совершенства идеализм стал для него такой же прочной материей, как само материальное. В сфере духовного он чувствовал себя как рыба в воде. Те высоты духа, которые ему удалось достичь, многим его противникам были не только не досягаемы, а просто не понятны.

"Будучи в пути, иметь крайнюю предосторожность; обывателям обид, разорения не чинить, так и безденежно ничего не брать. Опасаясь строгого по силе законов взыскания".

Кто главный помощник солдату в бою? Бог. А Бог помогает только праведнику, разбойнику Бог не помощник. Известное суворовское высказывание "Ура! С нами Бог!" – это не попытка суггестивного воздействия, а самая глубокая уверенность, что Бог действительно с теми, кто праведен и чист душой. Он сам учил своих солдат молиться перед сражением: "Пресвятая Богородица, спаси нас! Святителю отче Николае, моли Бога о нас! – Без молитвы ружья не заряжай, саблю не обнажай". И ведь молились же и верили, что поможет и действительно помогало. Таких низких потерь в бою, как у Суворова, на постоянной основе не было ни у одного из наших военачальников. Потерять более 1 % личного состава для Суворова было величайшей трагедией и предметом жесткого разбора ситуации с командирами всех уровней.

В определенном смысле Суворова можно считать врагом войны – он всегда старался закончить ее полной победой как можно раньше, чтобы свести потери как своих, так и чужих к минимуму. Он так и говорил: "Победа – враг войны". В ходе сражения он старался не уничтожить противника: "Они такие же люди. Грех напрасно убивать", а взять в плен либо полностью рассеять – лишить дееспособности.

Понятие ненависти к врагу для Суворова было абсолютно чуждо. Он всегда искренне восхищался умелыми действиями противника и хвалил их. "Какие молодцы, ранее с такими не дрался", – говорил он о турках при Кинбурне. Однажды он послал в знак уважения польскому маршалу Пулавскому табакерку за то, что тому удалось провести его при отступлении, скрытно развернув на 180 градусов основные силы. Нравственное и духовное превосходство наделяло его солдат несокрушимой верой в свои силы и своего полководца, вселяло страх и уважение в души врагов.

Поистине удивительно нравственное состояние суворовских войск во время Швейцарского похода. Голодные, оборванные, босые, имевшие по одному заряду на ружье, солдаты сохраняли дисциплину и высокий боевой дух, который они ярко продемонстрировали в последнем сражении Суворова при Муттенской долине, где французский генерал Массена едва спасся бегством, оставив в качестве трофея свой золотой эполет. Ни одного случая мародерства и насилия по отношению к местному населению замечено не было. Суворов требовал у австрийцев, вместе с которыми он очищал Италию и Швейцарию от французов, предоставить местным народам свободу и возможность воссоздания собственной государственности. Именно отказ последних выполнить эти требования привел впоследствии к разрыву союза с Австрией. Суворов, как и император Павел, не терпел нечестности.

Сегодня, когда потребительская идеология все прочнее завоевывает мир и оттесняет духовные и нравственные идеалы на задний план, подобные примеры высокой нравственности становятся актуальны как никогда. Суворов умел завоевывать сердца не только друзей, но и врагов. Именно духовное стало в его подходе главной основой и преимуществом над противником. Служите нравственным примером для своих подчиненных, воспитывайте в них чувство морального превосходства над конкурентами.

Урок 50. Верный в малом верен и в большом

Вы были счастливы верой – храните ее. Дорожите совестью своей: да не упрекнет она вас в том, что вы были сотрудниками утеснителей веры и прав народных. Бегите лжеучителей.

Будучи сам глубоко верующим человеком, Суворов культивировал веру своих солдат. Причем речь идет не только и не столько о вере религиозной, сколько о вере онтологической, бытийной. Вере в то, что я делаю, и уверенности в том, что то, что я делаю, обязательно получится, и это выйдет хорошо. Помните суворовское "Не завершить дела – Гнев Божий!". Религиозное и бытийное у него слиты воедино, неразрывны. Вспомним определение веры из послания апостола Павла: "Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом". (11:1.)

В этом смысле механизм веры чрезвычайно прост. Верующий во что-либо полностью и всецело вкладывается в то, во что он верит. Сомневающийся и колеблющийся вкладывается частично. Теперь представим себе атаку и рукопашный бой. Атака солдат, твердо верящих в свое превосходство и полностью вкладывающихся в удар, будет на порядок эффективнее атаки сомневающихся. Суворов, который знал и понимал влияние духа на материю лучше, чем кто бы то ни было, делал все, что было в его силах, чтобы усилить веру солдат, и добился в этом фантастических результатов.