Памятник А.В. Суворову, г. Очаков (Украина)

В Екатерининское время русский полковник обладал достаточно высокой степенью свободы. Полковые уставы и даже форма одежды в полках одного типа могли заметно различаться. Иными словами, полковник у себя в полку был полновластным хозяином. Суздальским полком Суворов командует довольно долго, более 5 лет, и за это время успевает продумать и осуществить на практике свой собственный подход к организации жизнедеятельности, воспитания и обучения личного состава. Вот его сущностные черты:

1. Родительский стиль управления "Зри в части семью, а в командире – отца" пронизывал все сверху донизу. Отцом для солдат был не только полковник, но и ротный, и капрал, и просто старик. Солдат в армии служил 25 лет. Это действительно был свой особый мир, своя семья.

2. Общинность, артельность. Русский солдат, пришедший в полк из крестьянской общины, был коллективистом. Общинный принцип жизни был характерен и для армейских подразделений, как на уровне капральства (отделения), плутонга (взвода), так и на уровне роты. Необходимо отметить, что до Павла I, который ввел в армию прусские казармы, солдаты и офицеры размещались на квартирах. Солдатская артель в определенном смысле самоорганизовывалась, обеспечивая себя по мелочи всем необходимым: самостоятельно осуществляла мелкий бытовой ремонт и ремонт вооружения, что увеличивало ее живучесть как в мирное время (вопрос не праздный, смертность среди солдат в мирное время была достаточно высокой), так и в военное.

3. Широкие полномочия и уважение младшим командирам. Младшие командиры в суворовских войсках были основой основ. Это действительно были в полном смысле этого слова отцы-командиры. Суворов их холил и лелеял, сам повышал из наиболее смышленых и честных солдат. Многих знал по именам. Личным примером демонстрировал, как правильно учить, воспитывать и руководить подчиненными. Капралы у Суворова пользовались более широкими полномочиями, нежели в других воинских частях. Капрал даже имел своего ординарца.

4. Религиозность. Александр Васильевич Суворов был глубоко религиозным человеком и считал (подобно Петру I, см. его воинский артикул) религиозность основой здоровой жизни воинской части. На Новой Ладоге, где был расквартирован Суздальский полк, Суворов на личные средства выстроил деревянную церковь и школу, в которой и солдат и их детей обучали грамоте и Закону Божьему. В части свято соблюдали церковные праздники, на регулярных церковных службах присутствовал весь личный состав, не занятый в карауле. Религиозность суворовских солдат становилась прочной основой их непревзойденного морального духа.

5. Постоянное обучение и развитие в суворовских войсках было не просто нормой, а особого рода ценностью. Суворов любил учиться сам и прививал эту любовь своим подчиненным. Об отношении Александра Васильевича к обучению ярко свидетельствуют следующие его высказывания: "Ученье свет, неученье – тьма. Дело мастера боится. У крестьянина, коли не умеет сохой владеть, хлеб не родится. За ученого трех неученых дают. Нам мало трех! Давай нам шесть! Нам мало шести, давай нам десять на одного! Всех побьем, повалим, в полон возьмем! В последнюю кампанию неприятель потерял счетных семьдесят пять тысяч, только что не сто тысяч. Он искусно и отчаянно дрался, а мы и одной полной тысячи не потеряли. Вот, братцы, воинское обучение! Господа офицеры – какой восторг!"

6. Особое внимание вновь прибывшим (рекрутам). В русской армии того времени (кстати, не только русской) была невероятно высокая смертность среди рекрутов (до 40 %). Терпеть такое безобразие было не в суворовском духе. Более того, именно рекруты были той благодатной почвой, которая жадно впитывала как суворовские религиозно-нравственные принципы, так и его систему ведения боя. Суворов всегда сам брался за обучение рекрутов и их адаптацию к специфике полковой жизни, подавая личный пример своим капралам.

7. Профилактика и гигиена. Суворова называют генералом-гигиенистом. Испытав на личном опыте борьбу с разного рода болезнями, Суворов ясно осознал, что самый лучший способ борьбы с болезнями – их профилактика. Проблему профилактики он решает гениально просто: чистая вода и воздух, чистота и свежая еда, продуманная физическая нагрузка и строгий спрос с начальников всех уровней за здоровье солдат. Чуть позже сюда еще добавятся мероприятия по введению института ротных фельдшеров. И как результат – самая низкая смертность и заболеваемость личного состава во всей русской армии.

Суворовский подход к организации жизнедеятельности и воспитанию войск очень скоро доказал свою эффективность на практике, начиная с Красносельских маневров 1765 года, на которых по выучке и скорости передвижения из 30 тысяч человек суворовскому полку не было равных, заканчивая войной с польскими конфедератами в конце 70-х годов, где бригада, собранная на его основе, становится ужасом и тяжелым роком поляков.

Что из суворовской военной системы может взять себе на вооружение современный руководитель? – Да практически все: и родительский стиль управления, который в России до сих пор демонстрирует самые блестящие результаты (кстати, не только в России, то же самое можно сказать и про Японию). И общинность с элементами самоорганизации, которая всегда более гибко реагирует на изменение ситуации, нежели строго расписанная служебная иерархия. И особое внимание младшим командирам (линейным менеджерам), а также к рекрутам (вновь прибывшим сотрудникам). Сложнее только с религиозностью, но и здесь мы можем найти много положительных примеров, например омская компания "НПО МИР" – неоднократные лауреаты Всероссийской премии за качество продукции. Необходимость постоянного обучения и развития самоочевидна. Что же касается профилактики и гигиены, вопрос также не праздный, если перевести на деньги ущерб от пропущенных сотрудниками по болезни рабочих дней.

Восхождение звезды. Война с польскими конфедератами 1768–1782 годов

Часто эту войну изображают как русско-польскую, и, более того, для Польши национально-освободительную, что в корне неверно. Эта война имела все признаки гражданской войны с ярко выраженным религиозным подтекстом. Прежде всего это была война между польским королем Станиславом Понятовским и мятежной шляхтой, которая пыталась сбросить его с трона. Причина недовольства носила религиозный характер. Дело в том, что под давлением России и Пруссии Станислав был вынужден уравнять в правах католиков, которые были в большинстве, и православных и протестантов, которые были в меньшинстве и которые тогда назывались диссидентами. Наиболее непримиримые польские вельможи-католики собрались в местечке Бар и решили совместно выступить против польского короля, отсюда и пошло название Барская конфедерация. Чуть позже польские протестанты и православные образовали в Слуцке свою конфедерацию, которая, наоборот, поддержала короля, неудивительно, что Россия выступила на стороне единоверцев, тем более что польский король официально обратился за помощью к Екатерине.

Сдача Краковского замка А.В. Суворову. 1772 г. Гравюра XVIII в.

С помощью, однако, было трудно. Шла Русско-турецкая война, и войск не хватало. Тем не менее, несмотря на существенную нехватку людей, дела в Турции шли вполне успешно благодаря исключительной храбрости солдат и умению полководцев. И Екатерина посылает небольшой воинский контингент на помощь Понятовскому, в числе которого была и бригада Суворова. Он теперь произведен из полковников в бригадиры. В этой польской кампании (через 10 лет будет и другая) Суворов выступил блестяще, о нем впервые заговорили как о полководце. Один из самых известных биографов Суворова Петрушевский назвал деятельность Суворова в приданном ему Люблинском районе и прилегающих литовских областях военной поэмой: Люблин, Краков, Ландскорона, Брест. Суворов буквально летает со своими небольшими, преимущественно пешими отрядами по довольно обширной территории навстречу наиболее опасным отрядам противника и наголову их разбивает. Не помогает мятежным полякам и помощь французов: Демурье, Шуази, Виомениль, все они после полного разгрома вынуждены бесславно вернуться на родину. Сказывается стратегическое, тактическое, а самое главное, профессионально-воспитательное превосходство Суворова. Его подчиненным возможно все, на поле боя они творят чудеса: кавалерия, пройдя через лес, мгновенно образует строй, как будто бы леса и вовсе не было, несколько десятков егерей лихой штыковой атакой рассеивают и обращают в бегство несколько сотен польских кавалеристов, спешившиеся суворовские кавалеристы саблями выбивают поляков из леса и укреплений, нигде им нет ни пристанища, ни покоя. Более того, Суворов грамотно выделяет и пресекает источники финансирования мятежников, например соляные копи в Бохне.

Особенно ярко военный талант Суворова проявился в сражении у Столовичей 11 сентября 1771 года, где он с 800 егерями наголову разбивает 7-тысячный отряд гетмана Огинского. Безупречный глазомер: понимание состояния вражеских войск и условий местности, точные выверенные удары в суворовском стиле стремительно, с неудержимым натиском решают дело. Огинский в нижнем белье, без сапог едва успевает скрыться с поля боя. Позже его приютит французский посол: оденет, обует и переправит во Францию. После разгрома Огинского Суворов выбивает остатки польских вооруженных формирований из Краковского замка вместе с командовавшим ими французским полковником Шуази. Эти две операции Суворова по сути решают исход войны.

"Поэзия" Суворова в Польше не остается незамеченной, он получает чин генерал-майора, и сам Фридрих Великий рекомендует польским магнатам его опасаться. Снова зададимся уже традиционным для нас вопросом "Как?". Каким образом ему все это удалось? Как говорят, гений – это 10 % таланта и 90 % усердного труда. День и ночь трудится и очень мало спит гениальный Леонардо да Винчи. День и ночь трудится над своими стихами Пушкин, доводя их до стадии высшего совершенства. День и ночь трудится над совершенствованием своих войск Александр Васильевич Суворов. "Когда мы спим, он не спит, – говорили о нем его солдаты. – За всю свою жизнь он не проспал еще ни одного дела".

Его необыкновенные победы в Польше коренились в великолепной выучке войск, для которых не было ничего невозможного и неизведанного. Излюбленным способом тренировки войск для Суворова была сквозная атака: пехота на пехоту, конница на пехоту, пехота на конницу, ссадил конницу с коней – атака саблями. Все возможные и не возможные, самые трудные элементы боя, например, такие, как сближение с противником и переход к рукопашному бою, отработаны и оттренированы заранее, доведены до автоматизма.

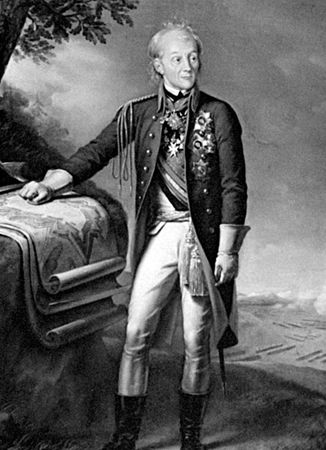

Суворов у карты военных действий. Художник К. Штейбен. 1799 г.

Важно отметить, что кроме постоянного профессионального совершенствования Суворов активно работает над моральным духом подчиненных: религиозность, патриотизм, безупречная нравственность, все служит этой цели. Он буквально взращивает, культивирует победный дух своих войск, строго пресекая любые проявления мародерства, жестокости и насилия к местному населению. Обиженное самолюбие поляков и французов произвело на свет божий бесчисленное количество разного рода пасквилей, рисующих кровожадность Суворова. В этой связи уместно привести высказывание того же Понятовского: "Справедливо здесь должное отдать добросовестности господина Суворова: из всех русских командиров его менее всего можно было упрекнуть в чем-либо похожем на жадность или жестокость".

Что из этого опыта может взять себе на вооружение современный руководитель? Ответ лежит на поверхности – прежде всего, это правильная профессиональная подготовка своих подчиненных. Правильная подразумевает собой не то, что принято в авторитетных школах, например те или иные школы МВА, Стокгольмская школа бизнеса и т. д. А именно те навыки и умения, которые важны для достижения успеха в твоей конкретной ситуации. Ну и, конечно же, постоянная работа над сплоченностью и моральным духом своих подчиненных, а именно, воспитание, взращивание победного духа, об этом мы будем говорить на протяжении всей книги.

Неудержимый

После успешной польской кампании Екатерина, наконец, удовлетворила просьбу Суворова об отправке на турецкий фронт, на котором после громких побед Румянцева установилось затишье. Для возобновления активных действий Румянцеву не хватало войск. А может быть, маститый полководец после своей громкой победы на реке Кагул над впятеро превосходящим противником хотел действовать наверняка. Так или иначе, решительных действий он не предпринимал и постоянно требовал от Екатерины подкреплений. Подкреплений было взять неоткуда. Мятежная Польша и ненадежная Швеция оттянули на себя последние резервы.

Однако Екатерина нашла, чем усилить армию фельдмаршала Румянцева, она послала ему в помощь генерал-майора Суворова. Суворов своему назначению так обрадовался, что прибыл к Румянцеву раньше, чем ординарец с приказом о его назначении.

Весной 1773 года Суворов совершает свой первый поиск на Туртукай. Поиски представляли собой диверсионно-разведывательные операции, которые препятствовали сосредоточению вражеских войск. Вместе с генералом Вейсманом (позже погибшим в бою) Александр Васильевич сыскал себе славу лучшего поискового генерала, сказывались его наступательный настрой и полупартизанский опыт Семилетней войны, а также польской кампании. Он дважды берет Туртукай на той стороне Дуная, разбивая сильные отряды неприятеля с фантастически малыми потерями – 2 и 10 человек против тысячи у неприятеля. Подобным образом он действует и при обороне Гирсово.

Вообще, после перехода русских войск на левую сторону Дуная, кампания проходит для них не слишком удачно. Терпят существенные поражения Салтыков и Репнин. "Во всей армии только я да Вейсман бью, остальных всех бьют", – с горечью пишет Суворов. Туркам удается снова оттеснить русских на правый берег Дуная. На левом остается одна крепость Гирсово. Оборону этого стратегически важного пункта Румянцев поручает своему удачливому генералу, и тот вполне оправдывает надежду. Несмотря на почти 10-кратное превосходство турецких войск, выдвинувшихся для атаки на Гирсово, Суворов не отсиживается в крепости. Он заманивает турок под стены крепости, дает залп из всех орудий и решительно наносит заранее выстроенными войсками удар по замешкавшемуся неприятелю. Дело завершает фланговый удар бывших в засаде двух пехотных полков из бригады Милорадовича и нескольких эскадронов венгерских гусар. Турки ошеломлены, они бегут. Окончательному их разгрому способствуют специально выделенные для этой цели кавалерийские части.