"От инженеров уроки умеренные… оба вместе соединять каждому запретить. Наступление и исход жара в здешней атмосфере описаны в приложенной таблице помесячно… Наистрожайше воспрещается во время и малейшего жара отнюдь никого ни в какую работу не употреблять, под неупустительным взысканием, разве когда случится прохладный день. А для успеха, если необходимо, лучше начинать работу прежде рассвета, и вечерний урок кончить хотя к ночи. Не мешает прибавить хотя нечто ночи, особливо светлой, токмо то уже в большой нужде… Как скоро работа окончена, то на завтрак нужно тотчас к горячим кашам. Лагерных мест иметь до трех в близости, и понедельно их переменять, содержать чистоту внутри и около их".

Быстрая и эффективная работа Суворова вызывала зависть его вечных соперников Репнина, Салтыкова, Прозоровского, а также бюрократов из Военной коллегии. В каких только преступлениях и злоупотреблениях его не уличают, стараясь очернить в глазах Екатерины. Суворов защищается как может, пишет письма своим друзьям при дворе Хвостову и Турчанинову, но во внутриполитической борьбе будущий генералиссимус оказывается не так силен, как на поле боя. Страдание от наветов и клеветы – удел почти всех русских гениев.

Выполнив все основные работы к 1794 году, Суворов при этом умудрился еще сэкономить казенные средства. За работами Суворов не забывает о планах врага, пытаясь упредить их своими планами. Он разрабатывает новый подробный план войны с Турцией и начинает подготовку к его осуществлению. Однако международная обстановка ухудшается, и Екатерина не решается начать новую войну. Турки, видя на своих границах Суворова, тоже не хотят будить лиха. Новая война с ними начнется уже после смерти Александра Васильевича в новом тысячелетии и ее победоносно завершит один из учеников Суворова – Михаил Илларионович Кутузов. Не суждено было Суворову стать князем Константинопольским.

Перекидывая мостик к практике современного менеджмента, мне хотелось бы заострить внимание на следующих аспектах управленческого таланта Суворова:

1. Забота о здоровье, комфорте и благосостоянии подчиненных.

2. Постоянное обучение и развитие у них профессиональных умений, необходимых в повседневной деятельности и в критических (форс-мажорных) ситуациях.

3. Включение всех подготовительных мероприятий в единый контекст (план, сценарий) будущих событий.

4. Неутомимая деятельность на достижение лучшего результата.

5. Установление дружеских отношений с местным населением, в особенности с лидерами, влиятельными лицами.

"Водопад крутит скалы"

Постоянно подначиваемые французами, турки никак не могли смириться с потерей своей гегемонии на Черном море, и особенно с потерей Крыма. Вскоре грянула 2-я Русско-турецкая война, которую Россия встретила с новыми уставами в новой адаптированной к реальным условиям боя военной формой. "Солдат должен быть таков, встал и готов", – говаривал Потемкин.

Успехи Суворова шли по нарастающей: сначала блестящая победа над отборным турецким десантом на Кинбурнской косе, потом Фокшаны и триумф Рымника, из-за которого Турция полностью лишалась всех своих надежд на победу в войне, и наконец, чудо Измаила, фактически побудившее турок, пусть и не сразу, но, в конечном итоге, просить мира. И если в первую турецкую кампанию действия Суворова можно было уподобить безудержному потоку мощнейшей реки, то во вторую Турецкую, а чуть позже и в новую Польскую кампании это был срывающийся на головы врагов с километровой высоты водопад, противиться которому было выше человеческих сил.

"Наша Кинбурска коса открыла первы чудеса" – так рассказывали солдаты о Кинбурнском сражении Суворова. 1 октября 1787 года турки высадили на косу отборный 5-тысячный десант. Турецкий начальник Юсуф-паша приказал отплыть всем транспортным судам, полностью отрезав, таким образом, своим солдатам путь к отступлению. "Какие молодцы, – писал Суворов после сражения Потемкину, – с такими я еще не дрался". У Суворова войск было втрое меньше, и позже он очень жалел, что не все были обучены по его системе. Суворов дал туркам беспрепятственно высадиться на берег и приблизиться к укреплениям на 200 м. Турки, кстати, зря времени не теряли и выстроили на косе 15 линий окопов. А далее начался классический суворовский сценарий "оборонительного" боя: огонь из всех орудий и решительная атака. Узкая полоса косы не давала возможности развернуться его потоку во всю мощь и использовать фланговые удары, тем более что турецкий десант активно поддерживала артиллерийскими выстрелами турецкая эскадра. Тем не менее даже этого не в полную силу суворовского потока хватило, чтобы прогнать турок почти до самого края косы, отвоевав у них 10 линий ложементов. Далее плотный огонь корабельной артиллерии заставил суворовские войска вновь отойти к крепости. Как бы там ни было, турки потеряли почти всю свою артиллерию и значительное число войск, особенно командного состава, их наступательный потенциал был исчерпан. Суворов выстроил войска заново, подтянул резервы и второй атакой полностью смел турок в море, из 5000 человек спаслись единицы, пленных тоже было мало. Потери самого Суворова убитыми и ранеными составили около 300 человек, что его крайне расстроило, Александр Васильевич привык воевать куда как с меньшими потерями.

Памятник А.В. Суворову в Москве

Далее в середине июля 1789 года последовали Фокшаны, как генеральная репетиция Рымника, а 11 сентября и сам Рымник. Оба сражения очень похожи друг на друга, разве что турок при Рымнике было втрое больше. После Кинбурна Суворов окончательно определился с тактикой ведения боя, которая в большем масштабе являлась и стратегией. Ее можно выразить очень кратким высказыванием самого Суворова "Бить, а не царапать", за видимой простотой этих слов кроется глубокий стратегический и даже экзистенциальный смысл: не действовать отдельными малыми отрядами, не рисковать впустую, не пробовать, не стараться, не пытаться. Войска всегда движутся к главной армии врага, попутно разбивая его мелкие группы. Если ты готовишь маневр, то только для того, чтобы обрушиться на врага всей своей мощью и полностью его разбить. И этот подобный срывающемуся с гор водопаду ("Водопад крутит скалы") удар возможен лишь тогда, когда вся армия наберет скорость.

В июле 1787 года командующий австрийской армией принц Кобург запросил у Суворова помощи. Поскольку ему угрожала 40-тысячная турецкая группировка. В распоряжении самого Кобурга имелось 18 тысяч человек. "Иду", – ответил Суворов и быстрым маршем двинул свои 7 тысяч на встречу Кобургу. За сутки суворовцы преодолели расстояние в 50 верст, заметно удивив австрийцев, а дальше началось самое интересное. Суворов под разными предлогами отказывался встречаться с Кобургом, пока не выстроил мост через Путну и не перевел часть своих войск на другой берег. Только после этого он предложил Кобургу встретиться на мосту, предварительно выслав ему диспозицию с планом атаки на турецкий лагерь.

Этот странный поступок объяснялся довольно просто: Кобург принц, а Суворов даже еще и не граф, да и генеральское звание Кобурга, если придраться, было немного выше, чем суворовское, и войск у него в два раза больше. По логике вещей общее командование совместной операцией должно было достаться Кобургу. В то же самое время Суворов знал Кобурга как человека не слишком решительного и осторожного. В условиях обычного военного Совета убедить его присоединиться к суворовской наступательной тактике было бы крайне сложно. А так Кобургу просто некуда было деваться. Суворов вовлек Кобурга со всей его армией в свой поток. А далее этот поток стремительным водопадом обрушился на турок. "Наступление, ярость, ужас. Изгнать слово ретирада!"

Суворов расположил войска в динамичные полковые (или сводные из нескольких батальонов) каре с конницей в резерве. Он быстро охватил своими флангами засевших в лесу турок, которые были вынуждены бежать к основному лагерю. Оттренированные суворовские артиллеристы быстро заставили турецкие пушки замолчать, и обычный для Суворова штыковой удар довершил дело. Турки повсюду бежали, разгром довершала легкая кавалерия. Потери Суворова составили убитыми 15 человек, тяжело ранеными – 7, легко ранеными – 63 человека. Прекрасно разбираясь в характере ран, Суворов лично контролировал уход за ранеными. Австрийцы потеряли немногим более. "Со мною и немцы воевать умеют", – заключил Александр Васильевич.

Суворов требовал от Потемкина и Репнина, которому формально подчинялся, продолжить наступление, но те медлили, что позволило визирю сосредоточить вблизи реки Рымны 100-тысячное войско. Кобург опять взмолился о помощи. "Иду", – ответил Суворов. Непогода и разлившиеся реки затрудняли движение, но суворовского потока, когда тот набирает скорость, остановить не могло ничто: ни люди, ни природа. Суворовские 7000 человек подоспели как раз вовремя, вызвав вздох облегчения у австрийцев. На этот раз Суворову уже не пришлось придумывать каких-либо хитростей, чтобы вовлечь Кобурга в свои планы. Победа у Фокшан много способствовала взаимному доверию. Тем не менее Кобург, указывая на четырехкратное превосходство турок и удобный для оборонительных действий рельеф местности, предложил оборонительное сражение, вызвав немалое раздражение Суворова: "При таком неравенстве сил только быстрая атака обещает успех". Видя колебания Кобурга, Суворов пригрозил, что пойдет один. Кобургу осталось только принять его план.

Интересно привести здесь настрой и одновременно сценарий, который задал Александр Васильевич своим войскам: "Начинать малым лагерем, потом на большой. Построясь ордером баталии, вмиг перешед Рымну, идти храбро, атаковать при Тырго-Кукули или всех встречающихся варваров лагери. Один за другим. До конца… Боже, пособи! Прежние сигналы: "Иосиф", "Екатерина". Поспешность, терпение, строй, храбрость, сильная дальняя погоня". Все тот же несокрушимый и неудержимый поток, однако, как всегда, полностью адаптированный к ключевым моментам именно той ситуации.

Чуть ниже по течению реки недалеко от 1-го турецкого лагеря Суворов оборудовал переправу: мост и искусственный брод. Рано утром 11 сентября 1878 года войска двумя колоннами беспрепятственно переправились на другой берег Рымны. Порядок построения войск был тот же, что и в Фокшанах: в 1-й линии каре из 2–3 батальонов, во 2-й – тяжелая кавалерия. В резерве находилась легкая кавалерия. Неприятель подвергался быстрой уверенной атаке каре, встречные контратаки быстро гасились точной прицельной стрельбой и картечными выстрелами пушек, за которыми следовал мощный штыковой удар. Вражеская конница, попадавшая в интервалы между каре, очень быстро уничтожалась перекрестным огнем. Если пехота в своем наступательном порыве начинала замедляться, на уже расстроенного противника неслась лавина тяжелой кавалерии. Такого удара не выдерживал никто. Полный разгром противника довершала легкая кавалерия. Путем многократных тренировок Суворов настроил этот механизм как часы, которые никогда не давали сбоев.

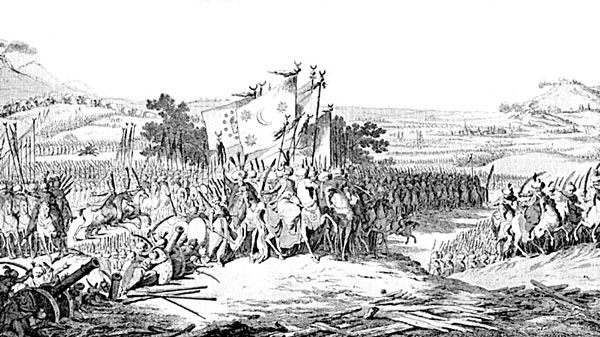

Сражение при Рымнике 11 сентября 1789 г. Художник И. Марк

Так получилось и в этот раз. После того как союзные войска выстроились в боевой порядок, Суворов возглавил левое крыло и, усилив себя левенерами (легкими австрийскими гусарами), быстро направил удар на 1-й турецкий лагерь, насчитывающий 12 тысяч человек. Правое крыло турок не выдержало удара пехоты и побежало сразу, левое дрогнуло после удара тяжелой кавалерии и тоже вскоре рассыпалось, успех был полный. Легкая кавалерия уничтожала врага в брошенном турками лагере, но по первому сигналу Суворова быстро все бросила (легко ли солдат заставить бросить добычу?!!). Суворов поспешил на помощь Кобургу, который с трудом отбивал атаку главных турецких сил. Храбрая венгерская конница под руководством барона Карачая 7 раз врубалась во вражеские ряды. В турецкой атаке в разное время было задействовано около 40 тыс. человек. Совместными усилиями последние атаки врага были отбиты. Суворов дал войскам короткий получасовой отдых, отвел уставшую венгерскую кавалерию в резерв, соединил оба крыла и быстрым шагом двинул боевые порядки на деморализованного врага, скоростным катком прокатившись по оставшимся трем турецким лагерям. Ни коран, ни картечь по своим, ни взорванные мосты бегущих турок остановить уже не могли, это был полный разгром. 100-тысячная турецкая группировка перестала существовать. Потери русских составили убитыми 45 человек, тяжелоранеными 29, легко – 104 человека, австрийский урон был немногим больше.

Австрийский офицер, участвовавший в тех сражениях, так писал о суворовских войсках: "Как ни хороши наши люди, но русские превосходят их в некоторых отношениях. Почти невероятно, что о них рассказывают. Нет меры их повиновению, верности, решимости и храбрости. К этому еще присоединяется крайне воздержанный образ жизни этих людей. Непостижимо, какой пищей и в каком малом количестве питается русский солдат и как легко все переносит, если не получает оной целый день. Это не мешает ему идти 12 и 14 часов кряду и, кроме того, переносить всякую погоду без ропота.

Грамота о пожаловании А. Суворову в 1789 году графского достоинства Российской империи и наименования Рымникский

Пехота главным образом составляет силу русской армии. Особенность ее составляет то, что она всегда чисто щегольски одета и даже можно сказать убрана. Когда она идет против неприятеля, то одета щеголеватее, чем наши войска на плац-параде. У каждого солдата галстух и манжеты чисто вымыты и каждый смотрит щеголем. Но при атаке снова делается скифом. Они стоят, как стена, и все должно пасть перед ними. Атака малого лагеря (у Тыргокули), которую генерал Суворов выпросил произвести со своими войсками, была произведена с ужасным диким хохотом, каким смеются Клопштоковы черти. Слышать, как такой хохот подняли 7 тысяч человек, было делом до того новым и неожиданным, что наши войска смутились, однако вскоре пришли в себя и с криками "Виват, Кобург!" затем "Виват, Иосиф!" двинулись против турок".

И хотя эти высказывания не лишены налета легендарности, они достаточно верно воссоздают картину того неудержимого потока, который всегда удавалось создавать Суворову из приданных ему войск. В русский поток влился австрийский, и затем эта русско-австрийская лавина просто смела все турецкие лагеря вместе с людьми, которые ничего не могли ей противопоставить.

После Рымника Суворов в свойственной ему манере предлагал Потемкину и императрице перенести боевые действия в Болгарию, а затем двинуться на Стамбул, этому во многом способствовал и разгром, который учинили туркам Репнин с Кутузовым при Мачине. В этом сражении были разбиты 80 тыс. турок под руководством Юсуф-паши. Екатерина колебалась: с одной стороны, силы турок действительно были исчерпаны, с другой стороны, она сталкивалась с беспрецедентным давлением объединенной Европы (Франция, Англия, Швеция, Голландия, Пруссия), которая вознамерилась любой ценой остановить Россию и не позволить ей осуществить Греческий проект. Европейская коалиция уже вывела из войны Австрию и заставила ее вернуть завоеванное Турции. Колебался и Потемкин, привыкший действовать очень осторожно и наверняка. Последней каплей, заставившей Екатерину отказаться от плана Суворова, был Репнин, который открыто заявил, что Суворова в Болгарию посылать нельзя, он-де загубит армию. В итоге Суворову пришлось вместо Стамбула штурмовать неприступный Измаил.

Военные специалисты того времени рассматривали штурм Стамбула как более легкую задачу, потому как целый год в рамках (во все времена ужасно знакомой) программы по сдерживанию России лучшие французские и немецкие инженеры готовили Измаил к обороне. Безуспешно пытался штурмовать Измаил Репнин (хотя скорее это была разведка боем), осаждавший перед прибытием Суворова Измаил генерал-аншеф Гудович пришел к выводу о невозможности штурма и бесперспективности осады и уже начал отводить войска, но тут Потемкин решился дать Суворову карт-бланш, приказав на месте решить судьбу Измаила. Самим этим приказом судьба Измаила была уже решена, разве мог кто-то или что-то остановить суворовский поток, который уже и набрал скорость? Разве мог кто-то или что-то противиться этому самому "водовороту, который крутит скалы"?

Суворов прибыл к месту 2 декабря все того же 1878 года, и в душах солдат сразу потеплело (и в прямом и в переносном смысле). Первое, что сделал Суворов, – он приказал соорудить в землянках печи и начать топить (ночи стали уже холодными), быстро наладил снабжение провиантом, привезли большое количество кукурузы, которую солдаты варили на кострах. Приказал вернуть все войска, которые уже начали отходить от Измаила. В войсках тут и там звучало волшебное: "Суворов приказал". В том, что будут штурм и победа, никто не сомневался.