Таким образом, развитие приграничных российских территорий зависит от многих обстоятельств, определяемых объективными и субъективными факторами. Можно утверждать, что в современной геополитической ситуации и при существующем характере международного сотрудничества субъекты, расположенные на приграничных территориях, имеют определенные выгоды в связи с особым географическим положением этих территорий. Именно так развиваются приграничные территории Европы, а также Китая.

При этом экономика таких транзитных территорий не требует особых дополнительных федеральных затрат. Основные доходы приграничные регионы должны получать за счет перераспределения полномочий внешнеторгового сотрудничества от центра в пользу регионов. Необходимо создать льготные условия для инвестиций и торговли на приграничных территориях, как это делается во всем мире. В качестве первого шага, как в советское время, необходимо восстановить безвизовый выезд жителей приграничных регионов, а равно предоставить такие же права для приглашений граждан соседних государств. Все приграничные субъекты федерации должны иметь прямые транспортные сообщения с административными центрами Монголии и Китая.

Сегодня, как никогда, актуальна задача приоритетного развития сибирских и дальневосточных регионов, без ее решения Россия никогда не станет одной из осей многополярного мира. И главным условием для этого является повышение реального авторитета регионов и муниципальных образований, расположенных вдоль государственных границ. Население данных территорий должно нести особую ответственность перед государством, защищать его интересы перед мировым сообществом.

Часть II

Природно-ресурсные и социально-экономические, политико-организационные проблемы и предпосылки трансграничных взаимодействий Азиатской России с сопредельными странами

Глава 3

Физико-географическое районирование трансграничной территории юга азиатской части России и сопредельных государств

Разработка концепций территориального развития невозможна без детального анализа и учета эколого-географической обстановки, особенно в условиях трансграничных территорий. Вместе с тем в современной географии отсутствуют цельная концепция и общепризнанная система методов ландшафтно-экологического анализа трансграничных территорий, а работы по экологической характеристике отдельных приграничных регионов трудно сравнивать, поскольку зачастую они не имеют четкого ландшафтного обоснования.

Особый интерес в этом плане представляет работа С. С. Ганзея [2004], в которой автор методологию географического обеспечения приграничного диагностического анализа обосновывает на базе результатов сравнительной оценки различных отраслевых и комплексных географических принципов районирования, использующихся при изучении ландшафтно-экологических особенностей приграничных территорий.

По мнению Н. В. Мишиной и С. С. Ганзея [2004], состояние природной среды российской части трансграничных геосистем в значительной степени зависит от ситуации на сопредельной территории. Для минимизации урона, который может быть нанесен природной среде приграничных территорий при усилении хозяйственной деятельности, необходима разработка программ территориального развития, основанных на данных о ландшафтной структуре трансграничных геосистем. По-настоящему эффективной программа территориального развития будет в том случае, если она создается и реализуется в пределах целостной трансграничной геосистемы, части которой, расположенные по разные стороны государственной границы, функционально взаимосвязаны и взаимозависимы. Однако осуществление таких проектов требует высокой степени заинтересованности и интеграции усилий со стороны соседних стран. Это обусловлено в первую очередь тем, что только в таких условиях возможно решение вопросов информационного обеспечения проекта, проведение необходимых полевых исследователей, привлечение специалистов с обеих сторон [Ганзей, 2004].

Особое значение как для исследования территорий, так и прикладное имеют универсальные ландшафтные карты, построение которых опирается на выявленные региональные и топологические закономерности структуры и функционирования геосистем, слагающих ландшафтную сферу; это дает возможность экстраполировать свойства других компонентов и раскрывать особенности их организации [Суворов, Семенов, 2007].

Системный подход в географии, разработанный В. Б. Сочавой [1978] и его последователями [Крауклис, 1979; Михеев, 1987; Семенов, 1991; и др.], определил новый взгляд на картографирование географических систем. Методологией такого подхода явилось определение геосистемы как сложной иерархически организованной географической системы с закономерными причинно-следственными связями [Там же]. Значительным вкладом в представления географов об упорядочении структуры ландшафтной сферы явилась концепция двухрядной классификации геосистем, включающей типологический (геомеры) и хорологический (геохоры) ряды с учетом переменных состояний геосистем. Графической, или, как выразился в свое время В. Б. Сочава [Там же], натурной, моделью геосистем служит структурно-динамическая карта.

Важным моментом в картографировании геосистем явилась публикация созданной В. С. Михеевым и В. А. Ряшиным под руководством В. Б. Сочавы типологической карты "Ландшафты юга Восточной Сибири" [1977], в ее легенде вся совокупность картируемых геомеров подчинена тем геосистемам планетарной размерности, к которым они относятся, а значками показаны динамические категории групп фаций. Схема физико-географического районирования представлена на соответствующей врезке. В последующем карты геосистем других территорий или в других масштабах составлялись подобным образом, хотя были разработаны принципы и методы сопряженного картографирования геомеров и геохор.

В настоящее время картографическое моделирование геосистем развивается в направлении составления карт, отражающих состав и содержание, динамику и функционирование геосистем. Задача ландшафтного картографирования заключается в: разработке комплексной карты определенного масштаба, возможных дальнейших гетерогенных обобщений при решении региональных проблем, выяснении взаимных связей между элементами геосистем, природными компонентами и антропогенными нагрузками, все более интенсивно действующими на природу [Географические исследования Сибири, 2007].

Выявление структурно-функциональной организации ландшафтов определенной территории подразумевает познание закономерностей строения геосистем (ландшафтной структуры). Оно может осуществляться методами и ландшафтоведения, включая полевые прямые съемки, и отраслевых географических дисциплин с последующей интерпретацией полученных результатов с позиций прикладной географии и рационального природопользования. Основные сведения о территории получаются на основе дешифрирования космоснимков.

Актуальность выявления особенностей географической дифференциации и комплексного представления свойств территории в условиях все более полномасштабного освоения российских территорий Сибири, Дальнего Востока и сопредельных государств возрастает. Усиливается прикладная значимость выполненных и выполняющихся картографических работ комплексной направленности. В центрах современного освоения структура состояния геосистем или свойства актуального ландшафта подвергаются кардинальным изменениям. Структурные изменения должны учитываться при решении следующей задачи после комплексной инвентаризации, дифференциации и интеграции географических систем – географического прогноза развития территорий.

Существует целый ряд картографических разработок – ландшафтные и ландшафтно-экологические карты, которые используются в геоинформационных системах. Ими охвачены Западная Сибирь, Средняя Сибирь и Дальний Восток. Наилучшим образом представлены южные районы Азиатской России: здесь имеются отдельные проработки и конкретные картографические ландшафтные произведения в масштабе крупнее 1: 1 500 000, некоторые из них находятся в стадии разработок. К имеющейся комплексной информации о территории можно отнести как ландшафтные, так и ландшафтно-экологические карты, атласы, обоснованные схемы физико-географического районирования, крупные обобщающие региональные комплексные монографии. Азиатская Россия представлена уже двумя обзорными ландшафтными картами, на которых показаны гетерогенные структуры – ландшафты и их типы [Ландшафтная карта СССР, 1987, 1988]. Выводы этих карт подкреплены разработкой проблем и обоснованием физико-географического районирования регионов, созданием и публикацией компонентных карт, характеризующих территорию СССР и Российской Федерации, включая геологические и геоморфологические карты, а также растительности и др.

К настоящему времени охарактеризованы территориальные спектры организации геосистем по разным районам, позволяющие при регионально-типологическом подходе выстроить сводную единую иерархическую легенду с учетом имеющихся наработок как в типологическом, так и региональном плане. Опыт сопоставления современных типологических ландшафтных карт различных регионов показывает, что каждая из них, при всех различиях подходов, передает накопленные знания о территориях, значимых местных особенностях, описывает структуру местных закономерностей, характеризует главные ландшафтообразующие факторы; всегда своей плановой структурой они отражают региональные и иерархические закономерности. Единое обновление и представление ландшафтной информации при различиях подходов к комплексному картографированию может базироваться на системно-иерархическом регионально-типологическом подходе показа структуры природной среды, передаче современного состояния ландшафтов с учетом динамической трактовки низших таксонов, т. е. показа динамической структуры [Suvorov, Semenov, Antipov, 2007].

Как известно, существуют два взаимосвязанных и взаимодополняющихся подхода к анализу и синтезу ландшафтной структуры: 1) глобальная сквозная иерархическая типология (классификация) геосистем; 2) разработка и детализация системы ландшафтного районирования. В процессе обобщения осуществляется построение смешанных регионально-типологических схем [Сочава, 1978; Михеев, 1987].

При ландшафтном картографировании приходится сталкиваться с тем, что ландшафтная информация о территории в целом неоднородна, часто отсутствуют карты определенных масштабов. Для преодоления этого дефицита есть два пути: 1) построение карт в крупном масштабе, а затем переход от них через картографическую генерализацию (формальную и содержательную) к более мелкому масштабу; 2) использование разнообразной информации, в том числе привлечение отраслевых карт, характеризующих аспекты свойств геосистем, а также синтезированных дистанционных данных, отражающих интегральную реальную структуру, сразу в определенном масштабе. Первый подход очень трудоемкий, более реален второй путь. Естественно, крупномасштабные ландшафтные карты являются всегда желательным дополнением [Семенов, Суворов, 2008].

Ландшафтное (физико-географическое) районирование предполагает картографическое отображение классификации геохор определенного уровня для того, чтобы схематично показать ландшафтную структуру соответствующей территории. Физико-географическое районирование находится в определенном соотношении с делением территорий по признакам одного из компонентов ландшафтов, поэтому климатические, геоморфологические, почвенно-географические и биогеографические рубежи значимы и для комплексного районирования, но очень часто в качестве рубежей другого (более высокого или более низкого) ранга. Например, граница геоморфологического района может соответствовать границе физико-географической провинции, поскольку климатические и биогеографические особенности, ограниченные этим рубежом, очень значительны [Сочава, 1962]. Поэтому, несмотря на внешнее несоответствие сеток "отраслевых" районирований и комплексного, ландшафтного, районирования, между ними существует органическая связь [Сочава, 1978].

Природные области, как правило, соответствуют почвенно-биоклиматическим разделениям континентов. Каждая природная область представляет собой своего рода поле, в пределах которого выявляются своеобычные почвенно-геоботанические и климатические закономерности (широтная зональность, вертикальная поясность, типы экологических рядов почвенного и растительного покрова и проч.).

Еще в 1962 г. В. Б. Сочава писал, что "природное районирование Дальнего Востока в настоящее время может быть только приближенным. Пока сетка физико-географических районов разных рангов для Дальнего Востока устанавливается путем выделения крупных территориальных подразделений и их последующего дробления. Это так называемое районирование сверху вниз. Однако многие физико-географические рубежи могут быть точно установлены лишь после того, как будут выделены и изучены элементарные природные районы, затем сгруппированные в округа, а последние – в провинции" [Сочава, 1962, с. 24].

Детальность и выбор методики изучения трансграничных геосистем определяются не только целью работы, но и наличием информации об исследуемой территории. К сожалению, территория Дальнего Востока по сравнению с Сибирью до сих пор в физико-географическом отношении изучена слабее, хотя в последние годы появились интересные публикации; особенно малочисленны данные по приграничным монгольским и китайским территориям. Поэтому основными источниками информации о многих трансграничных геосистемах являются данные дешифрирования космических снимков и статистические данные. С. С. Ганзей [2004] считает, что на этой основе возможно проведение среднемасштабных исследований трансграничных геосистем с целью решения ряда вопросов, связанных с перспективами разработки программ их экологически сбалансированного развития.

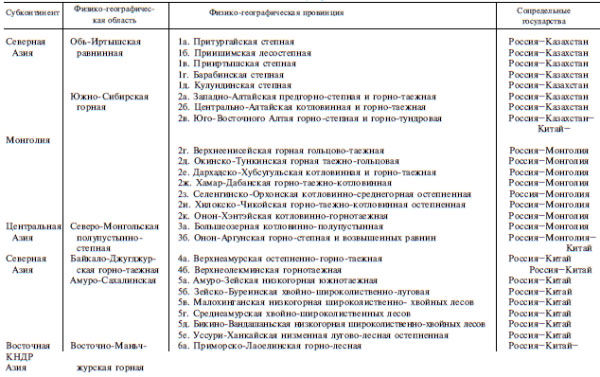

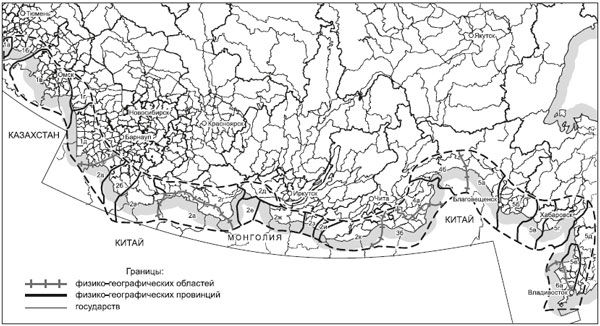

Физико-географическое районирование трансграничных территорий Сибири и Дальнего Востока (юга азиатской части России и сопредельных государств), схема которого представлена на рис. 3.1, базировалось на принципах выделения геохор регионального уровня [Сочава, 1978] и схеме физико-географических областей Азии [Сочава, Тимофеев, 1968] с использованием опубликованных картографических [Михеев, 1989; Ландшафтная карта СССР, 1987, 1988; Ландшафты юга Восточной Сибири, 1977; Николаев, Самойлова, 1978; Физико-географическое районирование СССР, 1967] и литературных [Бакланов, Ганзей, Ермошин, 2005; Бакулин, Козин, 1996; Винокуров, Цимбалей, 2006; Винокуров, Цимбалей, Красноярова, 2005; Ганзей, 2005; Географические исследования Сибири, 2007; Исаченко, 1985; Маринин, Самойлова, 1987; Михеев, 1987; Мишина, Ганзей, 2004; Пармузин, 1964; Сочава, 1962; Сочава, Космачев, Тимофеев, 1966; Физико-географическое районирование СССР, 1968; Ganzei, Mishina, 2002; Suvorov, Semenov, Antipov, 2007; и др.] материалов.

На схеме (рис. 3.1) показано взаимное расположение геохор следующих таксонов регионального уровня: субконтинентов, физико-географических областей и физико-географических провинций.

Рис. 3.1. Схема физико-географического районирования трансграничной территории юга Азиатской России и сопредельных государств

Согласно В. Б. Сочаве, Д. А. Тимофееву [1968], территория Сибири и Дальнего Востока относится к трем субконтинентам: Северной, Центральной и Восточной Азии.

В Северной Азии, куда входит преобладающая часть рассматриваемой территории, выделяются четыре физико-географические области: Обь-Иртышская равнинная, Южно-Сибирская горная, Байкало-Джугджурская горно-таежная и Амуро-Сахалинская. К субконтинентам Центральная и Восточная Азия в пределах рассматриваемой территории относится только по одной области: соответственно, Северо-Монгольская полупустынно-степная и Восточно-Маньчжурская горная.

Государственная граница между Российской Федерацией и сопредельными государствами в Обь-Иртышской равнинной физико-географической области (1) субконтинента Северная Азия пересекает следующие физико-географические провинции: Притургайскую, Прииртышскую, Барабинскую, Кулундинскую степные и Приишимскую лесостепную.

1 а. Притургайская степная провинция включает участки территории России и Казахстана. Наклонная волнистая равнина, морские палеогеновые и континентальные неогеновые отложения перекрыты маломощными четвертичными элювиально-делювиальными суглинками. В российской части провинции преобладают распаханные черноземы обыкновенные и солонцы под луговыми или степными ассоциациями с солянками, в казахстанской – дерновинно-злаковые степи на южных черноземах и темно-каштановых почвах, солонцы и солончаки.

1 б. Приишимская лесостепная провинция включает участки территории России и Казахстана. Ишимская плоская равнина характеризуется преобладанием озерно-аллювиальных четвертичных отложений. В российской части провинции общий ландшафтный фон создают плоскоместно-западинные поверхности древних ложбин стока с болотами, березовыми колками и солончаковыми лугами на лугово-черноземных и лугово-болотных почвах, которые перемежаются с пологими увалами, занятыми пашнями, березняками и сосняками на темно-серых лесных почвах и черноземах выщелоченных. В казахстанской части преобладают распаханные черноземно-луговые почвы, а также солонцы и солоди.

1 в. Прииртышская степная провинция включает участки территории России и Казахстана. Плоская пологая равнина, озерно-аллювиальные четвертичные отложения подстилаются породами неогена, много озерных котловин. В российской части преобладают распаханные черноземы обыкновенные, лугово-черноземные почвы под колками и разнотравно-злаковыми лугами, в казахстанской – черноземы южные, темно-каштановые почвы, солонцы, солоди под злаково-полынными группировками.

1 г. Барабинская степная провинция включает участки территории России и Казахстана. Центральная часть Обь-Иртышского междуречья, мощная толща рыхлых мезокайнозойских морских и континентальных отложений. Плоская платообразная поверхность, слабо наклоненная с северо-востока на юго-запад. Преобладают разнотравные луга с луговочерноземными почвами и солонцами. На казахстанской территории – только крайняя южная оконечность провинции.

1 д. Кулундинская степная провинция включает участки территории России и Казахстана. Кулундинская тектоническая впадина, флювиогляциальные, аллювиальные и озерные четвертичные отложения. В почвенном покрове доминируют черноземы южные и обыкновенные, на западе провинции – темно-каштановые, в понижениях – солонцы и солонцеватые почвы, 60 % территории распахано, на целинных участках – злаковые, кустарниковые и злаково-полынные степи, ленточные боры. К Казахстану относится только крайняя юго-западная часть провинции.