112. Финансовое планирование на предприятии

Финансовый план предприятия – это документ, отражающий объем поступления и расходования денежных средств, фиксирующий баланс доходов и направлений расходов предприятия на планируемый период.

Рыночная экономика как более сложная и организованная социально-экономическая система существенно изменила методологию финансового планирования, место и роль финансов в хозяйственном механизме управления предприятием. В настоящее время процессы формирования, распределения и использования фондов денежных ресурсов стали исключительной прерогативой самих предприятий, за все негативные последствия и просчеты планов ответственность несет само предприятие ухудшением своего финансового положения.

Финансовое планирование охватывает широкий спектр финансовых отношений : между предприятием и различными субъектами хозяйствования в процессе реализации продукции, коммерческого кредитования; между собственниками предприятия и трудовым коллективом; между предприятием и финансово-кредитной системой.

Финансовый план упорядочивает эти отношения, позволяет заранее предвидеть финансовые результаты деятельности предприятия и так организовать движение финансовых потоков, чтобы они служили достижению целей стратегического плана.

Значение финансового планирования состоит в том, что оно воплощает выработанные стратегические цели в форму конкретных финансовых показателей; между обеспечивает финансовыми ресурсами залаженные в производственном плане экономические пропорции развития; представляет возможность определить жизнеспособность (эффективность) проекта предприятия в условиях конкуренции; служит базой для оценки инвестиционной привлекательности для инвесторов.

В процессе финансового планирования решаются следующие задачи : обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами производственной, инвестиционной, социальной и финансовой деятельности предприятия; определение путей эффективного вложения капитала, оценка степени рационального его использования; выявление внутрихозяйственных резервов увеличения прибыли; установление рациональных финансовых отношений с контрагентами; соблюдение интересов инвесторов; контроль за финансовым состоянием.

Финансовое планирование на предприятии включает перспективное, текущее и оперативное планирование.

На этапе перспективного финансового планирования определяются важнейшие показатели, пропорции и темпы расширенного воспроизводства. Перспективное планирование включает разработку финансовой стратегии предприятия и прогнозирование финансовой деятельности. Финансовая стратегия предполагает определение долгосрочных целей финансовой деятельности и выбор наиболее эффективных способов их достижения.

На основе финансовой стратегии определяется финансовая политика предприятия по конкретным направлениям финансовой деятельности: налоговой, амортизационной, дивидендной, эмиссионной.

Текущее финансовое планирование является планированием осуществления; оно рассматривается как составная часть перспективного плана и представляет собой конкретизацию его показателей. Текущий план составляется на год, т. к. за этот период в основном выравниваются сезонные колебания конъюнктуры рынка и этот период времени соответствует законодательным требованиям к отчетному периоду.

Оперативное финансовое планирование дополняет текущее, оно необходимо в целях контроля за поступлением фактической выручки на расчетный счет и расходованием наличных финансовых ресурсов. Оперативное финансовое планирование включает составление и исполнение платежного календаря, кассового плана и расчет потребности в краткосрочном кредите.

113. Налоговые отношения между государством и предприятием

Существенной частью расходов предприятий являются принудительные платежи, возлагаемые на них государством как носителем верховной власти. Данные принудительные платежи включают в себя платежи, связанные с налоговой повинностью (налоги и дополнительные налоговые вычеты) и платежи за государственные услуги (сборы и взносы).

Налог – это обязательный, индивидуально-безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.

Сбор – это обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в интересах плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически законных действий, включая предоставления определенных прав или выдачу разрешений (лицензий).

Налоговая система – это совокупность существующих в данный момент налогов, пошлин и сборов, взимаемых государством в соответствии с Налоговым кодексом, а также совокупность норм и правил, определяющих правомочия (изменения, отмену и т. д.) и систему ответственности сторон, участвующих в налоговых правоотношениях.

Налоговая система должна строиться на таких принципах , как:

1) принцип справедливости, под которым понимается равномерность распределения налогового бремени;

2) принцип определенности, требующий, чтобы вид налога, срок уплаты, способ и сумма платежа были ясно определены и доведены до плательщиков;

3) принцип удобства, указывающий на необходимость взимания налогов в удобное время и удобным способом для плательщика;

4) принцип экономии, заключающийся в снижении затрат по взиманию налога, в превышении суммы налогов над расходами по их сбору.

Через налогообложение государство воздействует на потребление и платежеспособный спрос населения путем установления необлагаемого минимума, освобождения (полного или частичного) отдельных видов доходов или групп.

А. Лаффер описал характер взаимосвязи между размером ставок налогов и налоговыми поступлениями бюджета. В форме гипотетической кривой А. Лаффер выразил идею о возможности сохранить или даже увеличить налоговые поступления с помощью снижения налоговых ставок. Обосновывалась эта идея тем, что по мере роста ставки налога от 0 до 100 % налоговые поступления бюджета будут расти от 0 до некоторого максимального уровня, а затем снижаться до 0. Налоговые доходы имеют тенденцию к снижению после некоторой точки, потому что более высокие ставки налога (по предположению) сдерживают экономическую активность, и, следовательно, налоговая база (ВВП) сокращается. Логическое рассуждение А. Лаффера состояло в том, что более низкие ставки налогов создадут стимулы к работе, сбережениям и инвестициям, к инновациям и принятию деловых рисков, способствуя тем самым существенному увеличению национального производства и дохода. Такая расширившаяся налоговая база сможет поддержать налоговые поступления на прежнем уровне даже при пониженных ставках налогов.

А. Лаффер так обосновал свое предложение: "Чтобы увеличить производство продукта, следует осуществить такие политические меры, которые одновременно повышали бы и спрос компании на факторы производства, и желание этих факторов быть занятыми. С этой целью необходимо снизить все виды налогов. Но сокращения эти будут эффективными, если в наибольшей степени снижаются предельные (т. е. самые высокие) ставки налогов".

114. Методы оценки налоговой нагрузки предприятия

В литературе встречаются различные методики определения налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты. Основные проблемы, которые возникают перед их разработчиками – состав налогов, включаемых в расчет налоговой нагрузки; определение интегрального показателя, с которым соотносится сумма налогов.

Оценки метода налогового бремени.

1. Для определения налоговой нагрузки на предприятия Департаментом налоговой полиции Министерства финансов РФ разработана методика, согласно которой тяжесть налогового бремени оценивается отношением всех уплачиваемых налогов к выручке от реализации, включая выручку от прочей реализации (в процентах). Этот показатель выявляет долю налогов в выручке от реализации.

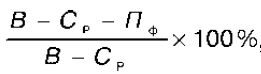

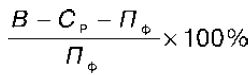

2. В основе методики лежит сопоставление налога и источника его уплаты. Каждая группа налогов в зависимости от источника, за счет которого она уплачивается, имеет свой критерий тяжести налогового бремени. Налоговое бремя рассчитывается по формуле:

или

где В – выручка от реализации (себестоимость + прибыль);

С – затраты на производство реализованной продукции без учета налогов;

Пф – фактическая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия за вычетом налогов, уплачиваемых за счет нее.

Эти формулы показывают, во сколько раз суммарная величина уплаченных налогов отличается от прибыли, остающейся в распоряжении предприятия.

3. Согласно подходу налоговое бремя следует определять как долю отдаваемой государству добавленной стоимости, созданной на отдельном предприятии. По мнению авторов этой методики, добавленная стоимость является источником дохода предприятия и, соответственно, источником уплаты взносов. Следовательно, налог сравнивается с источником уплаты. Этот показатель позволяет "усреднить" оценку налоговой нагрузки для различных типов производства, т. е. обеспечивает сопоставимость налогового бремени для различных экономических структур.

4. В методике предлагается различать абсолютную и относительную налоговую нагрузку.

Абсолютная налоговая нагрузка – это налоги и страховые взносы, подлежащие перечислению в бюджет и во внебюджетные фонды, т. е. абсолютная величина налоговых обязательств хозяйствующих субъектов. В этот показатель включаются фактически вносимые в бюджет налоговые платежи и перечисленные во внебюджетные фонды обязательные страховые платежи, а также недоимки по данным платежам. Относительная налоговая нагрузка – это отношение абсолютной налоговой нагрузки к вновь созданной стоимости, т. е. доля налогов и страховых взносов, включая недоимку, во вновь созданной стоимости.

Источником уплаты налоговых платежей признается добавленная стоимость. Добавленная стоимость – стоимость товаров и услуг за вычетом промежуточного потребления, т. е. за вычетом потребления ради последующего производства. На уровне отдельной организации вновь созданную стоимость предлагается исчислить следующим образом:

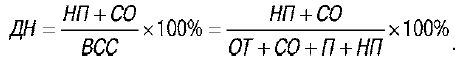

ВСС = В – МЗ – А + ВД – ВР, или ВСС = ОТ + СО + П + НП,

где ВСС - вновь созданная стоимость;

В - выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг;

МЗ - материальные затраты;

А - амортизация;

ВД - внереализационные доходы;

ВР - внереализационные расходы (без учета налоговых платежей);

ОТ - оплата труда;

СО - отчисления на социальные нужды;

П – прибыль предприятия;

НП - налоговые платежи.

Относительная налоговая нагрузка ( ДН) определяется по следующей формуле:

115. Налоговое планирование на предприятии

Цель налоговой политики – снижение налогового бремени. Одним из путей снижения налогового бремени является налоговое планирование.

С организационной точки зрения процесс налогового планирования представляется следующим образом.

Менеджер дает информацию по фактическим условиям сделки и по результатам, которые планируется получить после ее завершения. Юрист анализирует процедуру сделки с точки зрения защищенности, а также готовит необходимые документы для ее исполнения с учетом "узких мест"; помогает бухгалтеру заранее обосновать трактовку, совершение (порядок учета) сделки и отражение в бухгалтерской отчетности ее результатов. Бухгалтер приводит расчеты вариантов финансовой структуры сделки и отражение ее в бухгалтерском учете, используя нормы действующего законодательства и правила бухгалтерского и финансового учета. Формулирует возможные с точки зрения процедуры варианты, требующие юридического обоснования и согласования с контрагентами. Следовательно, можно сказать о том, что налоговое планирование – это совместная работа бухгалтера, юриста и руководителя (менеджера).

С методической точки зрения в теории налоговое планирование обычно трактуется как процесс, состоящий из:

1) решения вопроса о наиболее выгодном с налоговой точки зрения местонахождении (регистрации) самой организации, ее руководящих органов, основных производственных и коммерческих подразделений и т. п.;

2) выборе правовой формы организации и ее структуры с учетом характера и целей ее деятельности;

3) элемента текущего планирования, заключается в правильном и полном использовании возможностей налогового законодательства и налоговых льгот при определении облагаемого дохода и исчислении налоговых обязательств, а также после взаимной увязки с правовыми формами оформления сделок; 4) решения вопросов о наиболее рациональном с налоговой точки зрения использовании оборотных средств, размещении прибылей и других накоплений, о выборе форм и методов их расходования.

Процесс налогового планирования протекает подобным образом тогда, когда предприятие еще не существует, а только планируется его организация. На практике, когда предприятие уже функционирует, вопрос об изменении местонахождения предприятия и изменении организационно-правовой формы, как правило, не ставится. Подобные вопросы рассматриваются в том случае, если экономический эффект будет весьма ощутимым для предприятия.

На функционирующих предприятиях в случае, если ведется налоговое планирование, оно организуется следующим образом:

1) формирование налогового поля. Налоговое поле – это перечень налогов, которые организация должна перечислить в бюджет, их прогнозные величины и сроки выплат. После тщательного анализа составляется налоговая таблица, характеризующая налоговое поле предприятия, куда помещается весь перечень налогов, сборов, пошлин, лицензий и т. д. Применительно к каждому налогу определяются источники платежа; бухгалтерская проводка; налогооблагаемая база; ставка налога; срока уплаты; пропорции перечисления в бюджеты различных уровней; реквизиты организаций, куда делаются перечисления; льготы или особые условия начисления налога;

2) образование системы договорных отношений;

3) подбор типичных хозяйственных операций;

4) выполнение различных ситуаций;

5) предварительный выбор оптимального варианта;

6) составление журнала хозяйственных операций;

7) сравнительный анализ ситуаций и принятие решения.

Грамотно организованное налоговое планирование позволяет существенно снизить налоговую нагрузку предприятия.

116. Понятие и принципы оптимизации налоговой нагрузки

Налоговая оптимизация, минимизация налогов (легальное уменьшение налогов) – это уменьшение размера налоговых обязательств посредством целенаправленных правомерных действий налогоплательщика, включающих в себя полное использование всех предоставленных законодательством льгот, налоговых освобождений и других законных приемов и способов.

Отличие налоговой оптимизации от уклонения от уплаты налогов . В данном случае налогоплательщик использует разрешенные или не запрещенные законодательством способы уменьшения налоговых платежей, т. е. не нарушает законодательство. В связи с этим такие действия плательщика не образуют состава налогового преступления или правонарушения и, следовательно, не влекут неблагоприятных последствий для налогоплательщика, таких как доначисление налогов, а также взыскания пеней и налоговых санкций.

Под пределами налоговой оптимизации следует понимать границы дозволенного (не запрещенного) законодательством поведения или действий налогоплательщиков, направленных на снижение налоговых платежей. Пределы налоговой оптимизации, границы дозволенного поведения определяются действующим российским законодательством.

Принципы налоговой оптимизации.

1. При реализации конкретного способа минимизации налогового бремени следует придерживаться принципа разумности. Разумность в налоговой оптимизации означает, что все хорошо в меру. Применение грубых и необдуманных приемов будет иметь только одно последствие – государство таких действий не прощает. Схема налоговой оптимизации должна быть продумана до мелочей; нельзя упускать из виду ни одной малейшей детали.

2. Нельзя строить метод налоговой оптимизации на использовании зарубежного опыта налогового планирования и исключительно на пробелах в законодательстве.

3. Нельзя строить способ оптимизации налогообложения только на смежных с налоговым отраслях права (гражданском, банковском, бухгалтерском и т. д.).

4. Принцип комплексного расчета экономии и потерь. При формировании того или иного способа налоговой оптимизации должны быть проанализированы все существенные аспекты операции, а также деятельности предприятия в целом.

5. При выборе способа налоговой оптимизации с высокой степенью риска необходимо учитывать ряд "политических" аспектов: состояние бюджета территории; роль, которую играет предприятие в его пополнении, и т. д.

6. При выборе способа налоговой оптимизации, связанного с привлечением широкого круга лиц, необходимо руководствоваться правилом золотой середины: с одной стороны, сотрудники должны четко представлять себе свою роль в операции, с другой – они не должны осознавать ее цель и мотивы.

7. При осуществлении налоговой оптимизации следует уделить пристальное внимание документальному оформлению операций. Небрежность в оформлении или отсутствие необходимых документов могут послужить формальным основанием для переквалификации налоговыми органами всей операции и, как следствие, привести к применению более обременительного для предприятия порядка налогообложения.