Постановление Правительства РФ от 26.09.2000 г. № 725 (ред. от 06.02.2004 г.) "Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи" (26 сентября 2000 г.). <http://www.consultant.ru/document/cons_ doc_LAW_46650/>.

Постановление Правительства РФ от 15.04.2005 г. № 221 "Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи" (15 апреля 2005 г.). <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52967/>.

Интернет-источники

Интернет в России. 2014. Вып. 46.

Официальный сайт "Почты России" <http://www.russianpost.ru/>.

Правда. 07.11.1920. № 250. <http://www.marxists.org/russkij/lenin/ works/lenin006.htm>.

Сайты: <http://www.kommersant.ru/>; <http://www.rg.ru/>; <http:// izvestia.ru/; http://www.rbc.ru/>.

Статистика Всемирного почтового союза (Universal Postal Union) <http://www.upu.int/en/resources/postal-statistics/about-postal-statistics. html>.

Глава 5

Реформа розничной торговли: систематическое продвижение антисетевого законодательства

Во второй половине XX в. в Соединенных Штатах Америки и странах Западной Европы, а на рубеже XX–XXI вв. в России, странах Восточной Европы и других развивающихся странах произошли фундаментальные изменения в цепях поставок и деловых отношениях участников потребительских рынков. Если ранее потребительские рынки представляли собой рынки продавца, то в настоящее время их можно охарактеризовать как рынки покупателя [Bluestone, Hanna, Kuhn, Moore, 1981]. Эти изменения объясняются переходом к обществу потребления, когда индустриализация и автоматизация технологических процессов приводит к росту производительности труда и объема выпуска стандартизованных товаров высокого качества по относительно низкой цене [Бодрийяр, 2006]. Следствием перепроизводства однотипных товаров массового потребления является смещение рыночной власти в цепях поставок вниз – в сторону конечного покупателя. Эта тенденция носит общемировой характер, и если в развитых странах она началась более полувека назад, то развивающиеся страны (в том числе и Россия) включились в данный процесс спустя три-четыре десятилетия.

Переход рыночной власти от производителей и дистрибуторов товаров к компаниям, занимающимся их реализацией, радикально меняет привычные участникам рынка практики взаимодействия с контрагентами в цепи поставок. Набравшие вес торговые сети выдвигают своим поставщикам различные требования, связанные прежде всего с ценовыми и бонусным обязательствами [Радаев, 2011]. Изменения в переговорном процессе между участниками рынка носят конфликтный характер и привлекают к розничной торговле внимание деловых, политических и общественных кругов. В России спустя почти четверть века торговая деятельность вновь оказывается под пристальным взглядом государства. Новые правила рыночного обмена вызывают немало вопросов у представителей бизнеса и органов государственной власти, что приводит к активизации кампаний, направленных на изменение не так давно зафиксированного статуса-кво. Реакцией государства на сложившуюся ситуацию становится его административное вмешательство в деловые отношения участников рынка. Прежде всего оно выражается в принятии в 2009 г. Федерального закона № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (далее – Закон о торговле). Несмотря на свое название, этот нормативно-правовой акт регулирует исключительно сетевую торговлю продовольственными товарами, деловые отношения торговых сетей и их поставщиков, а не торговую деятельность в целом.

Закон о торговле вступил в силу 1 февраля 2010 г., и по сравнению с уже действующими правовыми рамками, он содержит три ключевых нововведения. Во-первых, торговым сетям запрещается проводить операции при достижении 25 %-й доли от продаж в определенном географическом регионе. Во-вторых, ограничивается возможность включения ритейлерами маркетинговых и других платежей в контракты с поставщиками (на приведение договоров в соответствие с законом участникам рынка было выделено шесть месяцев – до 1 августа 2010 г.). В-третьих, допускается введение государственного контроля над ценами на социально значимые товары в торговых сетях.

Для того чтобы понять, как меняются правила рыночного обмена в результате указанного административного вмешательства государства, прежде всего необходимо восстановить логики обоснования законодательного регулирования торговой деятельности. Далее мы рассмотрим изменения в договорных практиках ритейлеров и их поставщиков. Глава завершается аналитическим описанием новой фазы противостояния участников рынка, а именно борьбы за "правильные" трактовки Закона о торговле и стремления еще более ужесточить действующие правовые рамки.

§ 1. Логики обоснования государственного регулирования торговой деятельности

Дискуссия о необходимости государственного регулирования торговой деятельности началась в 2006 г. в недрах Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) и Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ). В течение первых полутора лет обсуждений (к весне 2008 г.) к главным разработчикам законопроекта присоединилась Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Передача регулирования торговой деятельности в Министерство промышленности (и торговли – с мая 2008 г. (Минпромторг)) сделала перспективы принятия Закона о торговле неопределенными, так как в Минпромторге за соответствующее направление стал отвечать бывший руководитель крупнейшей в России ассоциации торговых сетей. Однако глобальный экономический кризис обострил и без того сложные отношения ритейлеров и их поставщиков, что привело к ренессансу идеи о государственном регулировании торговой деятельности летом 2009 г. За предшествующий период участникам рынка не удалось договориться по ключевым проблемам, хотя такие попытки предпринимались с обеих сторон, в том числе на уровне деловых ассоциаций.

Ключевые аргументы участников рынка

Эмпирическим материалом для данного анализа выступают комментарии представителей торговых сетей, поставщиков и органов государственной власти, которые они делали в центральных российских газетах и журналах в период с 1 сентября 2006 г. по 30 апреля 2011 г. Отобраны ведущие специализированные и деловые издания, а также массовые издания. В число отраслевых газет и журналов вошли лидеры в данной области: "Мое дело. Магазин" и "Новости торговли". Деловые издания представлены газетой "Ведомости", а также журналами "Коммерсантъ Власть", "Коммерсантъ Деньги", "Эксперт", "Эксперт: D’", "Компания", "Секрет фирмы", "Итоги" и "SmartMoney". По нашему мнению, в них наиболее полно отражена относительно либеральная и просетевая позиция по интересующему нас вопросу. Для представления противоположных точек зрения отобраны ведущие российские издания для всей семьи, часть из которых имеет более популистскую направленность. В их число вошли газеты "Аргументы и факты", "Комсомольская правда" и "Труд", а также журнал "Огонек". Отбор материалов осуществлялся с помощью поиска в электронной базе данных российских газет и журналов "Интегрум Профи".

Типовые аргументы, которые приводили сторонники и противники принятия Закона о торговле, затрагивали несколько ключевых аспектов обсуждаемого государственного регулирования. Содержательное различие их обоснований в основном касается того, к положительным или отрицательным последствиям должны привести данные законодательные инициативы.

Представители обеих сторон дискуссии подчеркивали необходимость существования на рынке четких и понятных правил взаимодействия его основных участников. Эти формальные и неформальные нормы должны быть заранее известны и предсказуемы. Сторонники принятия Закона о торговле указывали, что на тот момент существовавшие правила являлись непрозрачными, у поставщиков были лишь представления о требованиях торговых сетей, а не четкие определения. "Мы очень долго ждали рассмотрения этого вопроса на уровне правительства. За это время наша компания успела посотрудничать с некоторыми сетями – опыт, увы, был негативным…Мы не просим субсидий, мы ждем внятных правил… С нашей точки зрения, это очень важный шаг к цивилизованному рынку" (представитель малого производителя, июль 2009 г.).

Их оппоненты, напротив, говорили о наличии известных всем ключевым участникам рынка формальных и неформальных норм. Таким образом, принципы, на основе которых строилось взаимодействие торговых сетей и их поставщиков, являлись вполне предсказуемыми. Более того, все условия прописывались в договорах. "До его принятия (Закона о торговле. – М. М.) в стране уже сложилась практика взаимоотношений торговцев и производителей. Плохая или хорошая, но всем понятная. А сейчас правил не стало…Раньше договоры со всеми сетями были примерно похожими, сейчас – со всеми разные" (представитель крупного производителя, июль 2010 г.).

Как сторонники, так и противники принятия Закона о торговле указывали на высокую значимость обеспечения равенства участников рынка, при этом первые отводили государству роль арбитра в данном процессе. "Государство должно стать в этих отношениях третейским судьей" (представитель крупного производителя, июнь 2009 г.). И те и другие видели защиту конкуренции как одну из ключевых задач, которая стоит перед государственной властью. Сторонники принятия Закона о торговле говорили о том, что он предотвратит существовавшие и потенциальные злоупотребления торговых сетей, связанные с их доминирующим положением. "Нужно, чтобы конкуренция была жесткой. Стоит нам где-то допустить, что у какой-то сети будет 90 или 100 %, они сразу будут завышать цены. Там цены будут в 2 раза выше! Вы хотите этого? Я – нет" (представитель Федеральной антимонопольной службы, июль 2009 г.). Их оппоненты не соглашались с самой постановкой такого вопроса, обращая внимание на имевшие место симметричные ситуации, когда поставщики диктовали своим контрагентам правила заключения договоров, от которых последние не могли отказаться. "Отношения торговых операторов с поставщиками – это вопросы рынка и конкуренции, они не требуют специального регулирования со стороны государства. Тем более что на сегодня уровень консолидации в розничной торговле продуктами питания не позволяет розничным операторам оказывать доминирующее воздействие на производителей: степень концентрации ключевых отраслей в пищевой промышленности выше, чем в торговле"" (представитель ассоциации торговых сетей, октябрь 2006 г.).

Идея о вмешательстве государства в переговорный процесс хозяйствующих субъектов также зачастую рассматривалась как попытка заместить рыночный механизм формирования цены внешним воздействием, что в итоге может привести к ухудшающемуся отбору, когда заключать договоры с торговыми сетями удается не самым эффективным поставщикам. "Законопроект даст региональным властям инструмент для давления на розничные сети и рыночные механизмы формирования цены"" (представитель ассоциации торговых сетей, октябрь 2010 г.). Наконец, ряд положений Закона о торговле и в первую очередь статья об ограничении предельной доли рынка для ритейлера приводят к дискриминации российских торговых операторов по сравнению с транснациональными компаниями. "Отношения с поставщиками может регулировать только рынок. Это (принятие Закона о торговле. – М. М.) может дискриминировать российские розничные сети по отношению к иностранцам"" (представитель крупной торговой сети, июль 2009 г.).

Сторонники введения государственного регулирования торговой деятельности видели в нем механизм защиты уязвленных участников рынка, которыми являются главным образом отечественные сельхозпроизводители, а также представители малого бизнеса по сравнению со средними и крупными компаниями и региональные торговые сети в противостоянии с федеральными ритейлерами. Отечественным сельхозпроизводителям и малому бизнесу практически не удается пробиться на полки современных торговых форматов, а региональные торговые сети все чаще становятся объектами поглощения своих федеральных коллег. "Там магазины сейчас в очень сложном положении. Федеральные сети, которые поддержало государство, грозятся их "сожрать". А в проекте закона о торговле присутствие крупных федеральных сетей в регионах ограничивается" (представитель малого производителя, март 2009 г.).

Как сторонники, так и противники принятия Закона о торговле подчеркивали необходимость обеспечения развития рынков. Первые указывали на то, что запрет "поборов", которыми занимаются торговые сети, позволит поставщикам вложить высвободившиеся средства в инновации и инвестиции, модернизировав тем самым собственное производство. Более того, Закон о торговле виделся им еще и как способ "принуждения" ритейлеров к сокращению издержек, чем они не склонны заниматься. Наконец, государственное регулирование торговой деятельности должно было стимулировать развитие различных форм торговли, а не только современный ритейл: "До сих пор мы были вынуждены постоянно закладываться на бонусы вместо того, чтобы инвестировать в инновации, снижение издержек" (представитель крупного производителя, август 2009 г.).

Их оппоненты, напротив, считают, что ограничение развития розничной торговли приведет к возникновению трудностей у местных поставщиков по реализации своей продукции в небольших городах. Для обеспечения исполнения Закона о торговле органы надзора (прежде всего ФАС) будут вынуждены увеличить расходы на содержание дополнительных сотрудников. Возрастут издержки и у торговых сетей, которым также придется вкладывать деньги в подготовку новых форм отчетности. Наиболее радикальные участники рынка прогнозировали убыточность современной торговли, что приведет к снижению инвестиционной привлекательности отрасли и оттоку капитала из нее. "Если ограничить надбавку, скажем, 10 процентами, то элементарно наступит голод, так как торговля будет убыточной. Оборудование импортное, сырье импортное, кредиты и налоги – огромные. Откуда возьмется дешевый товар?" (представитель крупной торговой сети, июнь 2009 г.).

Принятие Закона о торговле рассматривалось рядом представителей государственной власти как способ обеспечения продовольственной безопасности России, снижения ее зависимости от импорта продуктов питания. Доступ отечественных сельхозпроизводителей на полки ведущих торговых сетей должен не только защитить их от банкротства, но и стимулировать увеличение собственного производства. "Высокая импортная зависимость страны может спровоцировать продовольственный кризис…В целом по стране импорт продовольствия составляет порядка 40 %, тогда как порог продовольственной безопасности… – 20 %" (депутат Государственной думы, март 2009 г.).

Как сторонники, так и противники принятия Закона о торговле, указывали на высокую значимость заботы о населении, об интересах конечного потребителя. Именно данный тезис и поднял последнюю волну обсуждения необходимости государственного регулирования торговой деятельности, начавшегося после визита премьер-министра России В. Путина в один из московских супермаркетов "Перекресток" летом 2009 г. Сторонники принятия Закона о торговле видели в нем возможность снижения цен в торговых сетях, что защитит малообеспеченные слои населения, и возможность доступа к полкам ритейлеров отечественных сельхозпроизводителей, что сохранит рабочие места, снизив тем самым социальную напряженность. "В условиях кризиса, тяжелого положения социально незащищенных слоев населения следует ввести ограничение размера торговых наценок. Причем это должна быть группа товаров первой необходимости: хлеб, сахар, крупы, молоко, мясо и т. д." (депутат Государственной думы, октябрь 2009 г.).

Их оппоненты, напротив, обращали внимание на возможные негативные последствия государственного регулирования торговой деятельности. Фиксация максимально допустимой наценки на реализуемую продукцию приведет скорее к росту цен, сокращению ассортимента и даже к частичному дефициту ряда товарных категорий в торговых сетях. Более того, возможно начало цепной реакции, результатом которой станет увеличение цен не только в современных торговых форматах, но и в остальных формах торговли. "Сам факт принятия такого закона выглядит немного странно. Ведь очень легко просчитать, что его действие вызовет рост цен на продукты в сетевых магазинах. Ритейлеры будут вынуждены пойти на такой шаг. А это может потянуть и повышение во всех остальных торговых точках" (представитель крупной торговой сети, февраль 2010 г.).

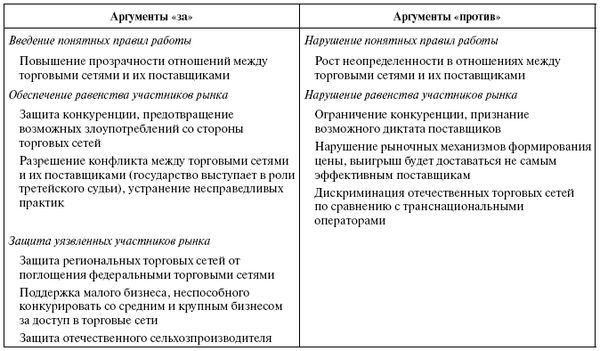

Ключевые аргументы, которые основные участники рынка приводили при обосновании государственного регулирования деловых отношений бизнес-партнеров, представлены в табл. 1.

Таблица 1

Ключевые аргументы, использованные участниками рынка при обосновании своих позиций относительно необходимости принятия Закона о торговле