Проблемы, рассматриваемые в книге, затрагивают жизненные основы дальнейшего существования нашего народа и государства. Последующее реформирование экономики и самого общества без учета интересов трудящихся, пенсионеров и инвалидов ускорит вымирание россиян, ослабит позиции Российской Федерации в мире. Стоит задача, с одной стороны, включиться в мировое разделение труда, с другой – не дать превратить Россию в сырьевой придаток "золотого миллиарда". В книге приведены (по теме исследования) отрывки из статей академиков РАН, известных политиков и много яркой статистики с соответствующим анализом. Анализ подкреплен убедительными выводами.

Для широкого круга читателей.

Содержание:

-

Ближайшие угрозы - (Вместо предисловия) 1

-

1. Нищета и вымирание населения 2

-

2. Несоответствие решений экономического блока правительства задачам страны 12

-

3. Теневая экономика и коррупция 21

-

4. Раздробление РАО "ЕЭС", МПС, других конкурентоспособных естественных монополий и отсутствие контроля за ценами на энергоносители, транспорт и связь 24

-

5. Стагнация сельского хозяйства и деградация структуры промышленности 32

-

6. Преждевременное вступление в ВТО 36

-

7. Псевдореформы ЖКХ 39

-

8. Валютные кризисы и глобальный дефолт 44

-

9. Соглашательство с требованиями МВФ и ВБ 50

-

10. Внешние (военные) угрозы 53

-

11. Усиление госрегулирования экономики 56

-

Заключение 81

-

Примечания 86

-

Литература 87

Салават Асфатуллин

Экономическая безопасность страны

Издание осуществлено при финансовой поддержке Фонда фундаментальных исследований АН РБ

Рецензенты:

доктор экономических наук, академик АН РБ М.Н. Исянбаев

доктор экономических наук, профессор В.К. Нусратуллин

Ближайшие угрозы

(Вместо предисловия)

Сперва две цитаты из серьезного документа – спецвыпуска Информационно-аналитического управления Совета Федерации "Актуальные проблемы национальной безопасности России на современном этапе", касающиеся экономической безопасности Российской Федерации.

"Сложность положения в обеспечении экономической безопасности определяется не только разлаженностью хозяйственного механизма и системы управления им, но и отсутствием эффективной правовой основы регулирования формирующихся рыночных отношений России. Причина этого заключается в неопределенности и противоречивости прежде всего цели и задач экономического реформирования".

"Экономическая безопасность является конкретным видом национальной безопасности, и ее основные концептуальные положения должны стать определяющими для обеспечения экономической безопасности. Но этого, к сожалению, нет. Ни на уровне политического осмысления этой проблемы, ни на уровне правового регулирования отношений в области обеспечения национальной безопасности Россия сегодня завершенных разработок не имеет" .

В области разгосударствления и приватизации недостатки проявились прежде всего потому, что нет правовых основ критерия формирования различных форм собственности (государственной, коллективной, частной), что позволило осуществлять приватизирование той собственности, которая должна принадлежать только государству, так как она обеспечивает жизненность инфраструктуры страны и функционирует в интересах всех социальных групп населения.

Серьезным недостатком стало отсутствие четких норм, регулирующих порядок определения величины стоимости приватизируемой собственности (первоначальная балансовая, остаточная и рыночная стоимости). Сознательное или несознательное занижение стоимости приватизируемой собственности с последующей ее перепродажей создает питательную почву для возбуждения таких криминальных действий, как незаконное присвоение отдельными лицами или группой лиц значительных материальных ресурсов, коррупция, взяточничество. Оно создает исключительные возможности для завладения за бесценок этой собственностью иностранным капиталом.

Чрезмерное запаздывание с разработкой правовой базы регулирования рыночных отношений наносит огромный материальный и моральный ущерб государству, углубляет кризисное состояние экономики. Важнейшим недостатком в правовой области является то, что в принимаемых законах сплошь и рядом не закладываются механизм их реализации и гарантии защиты тех, на кого распространяется действие этих законов. Для преодоления пробелов и недостатков в сфере обеспечения экономической безопасности необходимы, во-первых, четкая концептуальная основа и, во-вторых, подготовка взаимосвязанных единой идеей законов.

Таким образом, необходимо обновить или принять в новой редакции Закон Российской Федерации "О безопасности" как юридической основе, определяющей все направления, в первую очередь, область экономической безопасности. Ведь обеспечение экономической безопасности – это гарантия независимости страны, один из важнейших национальных приоритетов.

Экономическая безопасность означает надежную и обеспеченную всеми необходимыми средствами и институтами государства защищенность национально-государственных интересов в сфере экономики от внутренних и внешних угроз, экономических и прямых материальных ущербов.

Количественно это можно выразить в:

– темпах экономического роста (динамика ВВП в целом и среднедушевого);

– уровне жизни населения;

– размере дефицита платежного и внешнеторгового балансов;

– удельном значении внешней задолженности (отношение к ВВП или экспортным доходам);

– темпе инфляции;

– доле безработных;

– ряде других.

По мнению автора, ближайшими угрозами экономической безопасности Российской Федерации являются:

1. Нищета и вымирание населения.

2. Несоответствие экономического блока Правительства задачам страны.

3. Теневая экономика и коррупция.

4. Раздробление РАО "ЕЭС", МПС, других конкурентоспособных естественных монополий и отсутствие жесткого контроля за ценами на энергоносители, транспорт и связь.

5. Стагнация сельского хозяйства и деградация промышленности.

6. Преждевременное вступление в ВТО.

7. Псевдореформы ЖКХ.

8. Валютные кризисы и глобальный дефолт США.

9. Необоснованное соглашательство с требованиями МВФ, ВБ, Лондонского и Парижского клубов.

10. Внешние (военные) угрозы.

И на всех этапах решения сугубо практических задач необходимо учитывать, что духовный кризис – кризис образа жизни и идеологии представляет сегодня самую большую опасность для России. Все взаимосвязано в этом мире. Но это отдельная тема для других книг.

Сдвижка в сознании исполнительной власти в этом направлении происходит: 29 апреля 1996 г. Президент РФ подписал Указ "О Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации", в котором определены виды угроз. А 27 декабря 1996 г. Правительство России приняло постановление № 1569 "О первоочередных мерах по реализации Государственной стратегии экономической безопасности РФ", в котором расписаны органы федеральной власти, ответственные за разработку мер по конкретным направлениям угроз.

МЧС, как сообщил начальник Центра стратегических исследований этого министерства В. Акимов, составило список угроз нашей стране и направило его в августе 2002 г. в Совет безопасности РФ. Первые пять угроз в этом списке выглядят так:

– коррупция и некомпетентность властных структур;

– усиление гегемонии США;

– усиление преступности, криминализация экономики;

– снижение уровня жизни населения и антагонизация социальной структуры;

– снижение производственного и инвестиционного потенциалов.

Теперь задача ведомств и экономистов-патриотов наполнить стратегию конкретными разработками по всем направлениям, а отечественной промышленности – претворить в жизнь. Для нормативного обеспечения этих задач должны быть предварительно приняты соответствующие законы, в том числе законы, развивающие понятие российской государственности.

Безусловно, во всех вновь принимаемых законах должен быть заложен механизм их реализации. С этой целью не мешало бы вернуться и к законам 1991–1999 гг. А в долгосрочном плане всем-законодателям, экономистам, производственникам – надо помнить: "Бессмысленным является такое развитие, когда среда обитания будет непригодной для проживания людей" . И делать соответствующие практические выводы.

1. Нищета и вымирание населения

Зарплаты и безработица

Реально располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в 1995 г. были ниже, чем в 1994 г., на 13 %. Снижение реальных доходов повлекло за собой сокращение покупательной способности россиян. На долю 10 % обеспеченных приходился 31 % денежных доходов (в 1994 г. – 32 %), а на долю 10 % самых бедных – 2,4 % (в 1994 г. – 2,2 %). У 63 % россиян доходы были ниже среднего уровня. Почти у 25 % населения России (около 37 млн чел.) среднедушевые доходы были ниже прожиточного минимума.

Стоимость набора из 19 основных продуктов питания в среднем по РФ на конец декабря 1995 г. составила в расчете на месяц 231,5 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с декабрем 1994 г. в 2,3 раза. "В середине 1995 г. внутренние цены на целый ряд товаров впервые в отечественной практике превысили уровень цен мирового рынка".

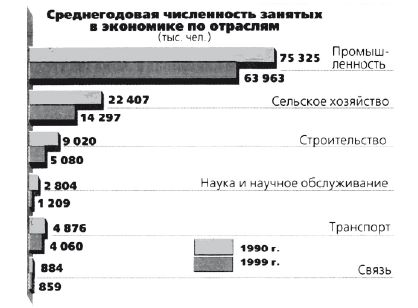

По данным Международной конфедерации труда (МОТ), численность занятых в производстве сократилась с 75,2 млн до 67,1 млн чел., т. е. на 11 % (рис. 1.1). На крупных и средних предприятиях промышленности численность работающих неполное время составила 1,5 млн чел., или 10 % от средней численности работников.

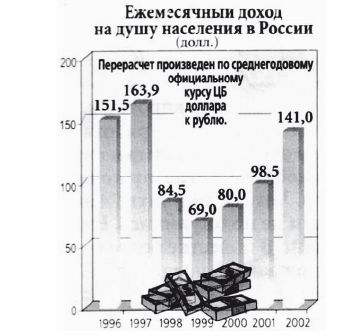

С 2000 г. пошел рост доходов. Но эти данные весьма усреднены и к тому же переведены в доллары по очень разным курсам – от 6 руб. за доллар в 1996 г. до 31 руб. в 2002 г. Надо учесть и то, что разрыв между бедными и богатыми в эти годы еще более увеличился, хотя реальные доходы граждан в среднем вроде бы и возросли на 7,2 % (декабрь 2002 г. к декабрю 2001 г.). Разница доходов между 5 % самых богатых и 5 % самых бедных составила порядка 100 раз. По данным Минтруда РФ, на 20 ноября 2002 г. в стране было 38,7 млн граждан, доход которых оказался ниже прожиточного минимума (1500 руб. в 2001 г. и 1817 руб. в 2002 г.). Сохраняется значительная доля лиц, живущих впроголодь, тех, чьи доходы ниже даже стоимости минимального набора продуктов (1004,9 руб. в декабре 2002 г.).

Рис. 1.1

Величина прожиточного минимума на 3 марта 2003 г. достигла 1893 руб., в том числе для трудоспособного населения – 2065 руб. И это уже в деноминированных в тысячу раз рублях.

1893 руб в 1996 г. хватало на достойную жизнь, а в начале 2003 г. этих денег еле-еле хватает на прожиточный минимум. То есть все эти годы инфляция продолжала расти весьма ощутимо, хотя Правительство РФ бодро рапортовало о приведении инфляции в терпимое русло.

Цена профессионала в месяц (в долларах), по данным швейцарских экспертов, в 1996 г. составила:

– квалифицированные рабочие:

Москва – 33,3, Лондон – 1825, Нью-Йорк – 2817, Токио – 3950;

– школьные учителя:

Москва – 33,3, Лондон – 2208, Нью-Йорк – 3250, Токио – 3475;

– банковские служащие:

Москва – 1625 (по подсчетам отечественных экономистов, накануне августовского кризиса 1998 г. средняя зарплата в системе Центробанка РФ, включая дворников, шоферов, уборщиц и санитаров в ведомственных санаториях, составляла 1200 долл. в месяц), Лондон – 2208, Нью-Йорк – 3250, Токио – 5308.

Минимальная зарплата англичанина – 600 фунтов.

В Германии зарплата депутатов бундестага составляет примерно 15 тыс. марок в месяц, министров – 25 тыс., канцлера – 35 тыс. Жилье и автотранспорт народные избранники оплачивают из собственных средств, но для служебных поездок могут пользоваться машинами из парламентского автопарка. Телохранители полагаются только федеральному канцлеру. Минимальная зарплата немца составляла приблизительно 900 марок.

Минимальная зарплата француза была 10 тыс. франков. Минимальная зарплата американца – 800 долл.

Августовский кризис 1998 г. привел к росту курса доллара США в 4 раза и инфляции в 2 раза. Средние доходы населения после дефолта сократились со 160 до 50 долл. в месяц. В то время совокупные денежные доходы россиян, рассчитанные по методике ООН, составляли менее 10 % аналогичного показателя жителя США. В начале 1998 г. мировой показатель подушевого дохода в среднем составил около 5000 долл. в год, а для России эта цифра оказалась вдвое меньшей – 2200 долл. После августовского кризиса она стала еще ниже.

"Громадной империи, раскинувшейся между Валдайским морем и Тихим океаном, грозит вымирание населения. В частности, численность россиян сокращается начиная с 1992 г., и происходит это в стремительно растущем темпе. Так, только за последние десять лет население сократилось на 4 млн человек до нынешних 144 млн. Если бы не те тысячи русских, которые переселились из бывших советских республик, ситуация выглядела бы еще хуже. До 2050 года, прогнозирует ООН, численность российского населения сократится на треть и составит 100 млн человек.

Только 50 % российских мужчин, которым сейчас по 20 лет, имеют шанс дожить до 60 лет. При этом необычайно большую роль играют несчастные случаи, преступность, самоубийства. Не следует забывать, разумеется, и русскую водку – только в прошлом году российский народный наркотик унес жизни более 38 000 россиян" [Оберэстеррайхишес нахрихтен (Австрия), 2002].

По мнению ученых Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, в нынешней России богатые люди составляют 3 %, средний слой – 20–22 %, слой малообеспеченных – 40 %, люди с доходами ниже прожиточного уровня – 20 %, просто неимущие (для которых главное – поддерживать физиологические стандарты питания) – 7 %, а социальное дно (отторгнутые обществом сограждане) -10 %, т. е. почти 14 млн человек.

Рис. 1.2

В 1994 г. средняя продолжительность жизни мужчин в России составила 57,3 года (!), женщин – 71,1 года; в 1995 г. – 58 лет и 72 года соответственно (в 1991 г. у мужчин 63,5 года).

К 1 января 1996 г. в стране насчитывалось 37 млн пенсионеров. Мы формально имеем соотношение трудоспособного населения к нетрудоспособному как 1,8 к I. Если учесть тех, которые по разным причинам не работают, то реально получается уже 1,5 к 1,46.

Минимальный размер пенсии за 1995 г. составил 63 250 руб., минимальная зарплата – 60,5 тыс. руб.

Наибольшее количество браков отмечено в 1975 г. (1,5 млн), наименьшее – в 1994 г. (1,0 млн). Наименьшее число разводов было в 1960 г. – 184 398, наибольшее в 1994 г. – 680 494.

В 1985 г. на 1000 человек населения приходилось 16,6 родившихся и 11,3 умерших, в 1994 г. – 9,6 родившихся и 15,7 умерших. В 1995 г. число родившихся было на 30 тыс. меньше, чем в 1994 г.

Рост потребительских цен в 1995 г. в среднем по РФ составил 231 %, в том числе на продовольственные товары – 223 %, непродовольственные – 216 %, платные услуги – 332 %. Наиболее значительно подорожали мука, хлеб, манная крупа, пшено, соки для детского питания (в 3–3,5 раза), творог, консервы плодоовощные, отдельные виды сыров и кондитерских изделий, вермишель, рис, крупа гречневая и овсяная (в 2,4–2,8 раза), сельдь, рыбные консервы, масло растительное, яйца, сахар и чай (в 1,9–2,1 раза), масло животное, овощи и картофель (в 1,5–1,7 раза).

Существенно ударили по карману такие виды платных услуг, увеличение цен и тарифов на которые регулировались местными администрациями. Так, среди коммунальных услуг плата за газ сетевой выросла в 20 раз, горячее водоснабжение, отопление и канализацию – в 4,5–5,1 раза, квартирная плата в домах муниципального жилищного фонда и эксплуатационные расходы в домах ЖСК и приватизированных квартирах – в 4 раза, из услуг пассажирского транспорта плата за проезд в пригородных поездах – в 3,6 раза, городским транспортом – в 3,5 раза. Ну прямо по учебнику Л.Н. Красавиной 1989 г.! Только опережение не в 1,5 раза в среднем, а от 1,51 до 8,65 раза. Наверное, тогдашнему Председателю Правительства РФ Е. Гайдару надо было не писать свою книгу "Государство и эволюция", а перечитать уже имевшиеся учебники по экономике.

И еще одно интересное обстоятельство: как Госкомстату удалось при удорожании платы за городской транспорт в 3,5 раза, других перечисленных выше удорожаниях услуг в 3,6–5,0 раз, удорожании платы за газ сетевой в 20 раз вывести средний рост цен за платные услуги в 3,32 раза? Наверное, разбавили бесплатным воздухом.

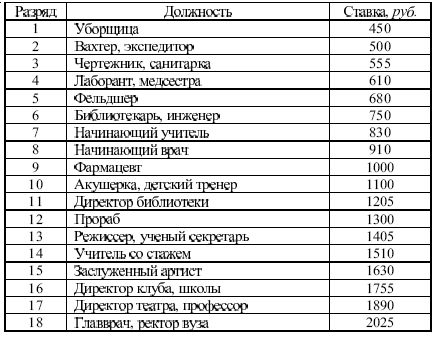

С 1 декабря 2001 г. Правительство РФ "повысило" зарплату работников бюджетной сферы (табл. 1.1).

Таблица 1.1

Заработная плата работников бюджетной сферы с I декабря 2001 г.

В среднем по России доля педагогов пенсионного возраста составляет 11 %, а в большинстве городов, где есть возможность найти работу, оплачиваемую выше, – уже 30–40 %.

Ежегодно около 8 тыс. молодых педагогов покидают школу. Имея нагрузку по 6–8 часов в день, начинающий учитель не имеет возможности купить себе завтрак и обед в школьной столовой.