Опознание подозреваемого, который предъявляется опознающему в ряду других лиц, более надежно, но также подвержено злоупотреблениям. Часто опознание проводится полицейским, который знает личность подозреваемого и вполне может непреднамеренно указать на него вербальными и невербальными намеками. Иногда ряды подозреваемых составляются так, что описанию преступника соответствует один только человек.

И так далее. В используемых полицией методах столько ловушек, ведущих к ошибкам, что им можно посвятить не одну главу книги. Если бы по факту судебных ошибок проводились расследования, эти скрытые проблемы были бы обнаружены – и их можно было бы решить. Вместо этого одни и те же процедуры, с незначительными вариациями, применяются десятилетиями.

В результате страдают не только подозреваемые, но и полицейские, обвинители, общественность. В конце концов из-за ошибочно опознанных преступников полиция перестает разрабатывать другие версии. Часто это означает, что настоящий злодей остается на свободе и совершает новые преступления.

Проект "Невиновность" призывает к реформам. В частности, ряд подозреваемых для опознания должен составлять полицейский, не знающий, кто именно подозревается в преступлении. Кроме того, опознание должно проводиться последовательно, то есть подозреваемые и подставные лица должны появляться перед свидетелями не одновременно, а по одному.

Тестирование этих процедур показало, что они существенно уменьшают число ошибочных опознаний, при этом число верных опознаний остается прежним. Так, в 2011 г. полевое исследование выявило, что "проведение последовательных опознаний двойным слепым методом в полицейских участках по всей стране дало то же число опознанных подозреваемых. При этом число опознанных подставных лиц было меньше, чем при использовании одновременных опознаний, проводимых тем же двойным слепым методом" [139].

Отдельные эксперты оспорили результаты этого эксперимента и предложили провести новый, что само по себе прогресс. Система должна подвергаться тестированию. Для этого и проводятся эксперименты. К 2014 г. три штата США предписывали проведение последовательных опознаний двойным слепым методом, еще шесть их рекомендовали. Так работает разомкнутый цикл.

Другой системный недочет, выявленный "Невиновностью", – самооговоры, на которых базируется до 30 % судебных ошибок [140]. Часто ложные показания дают слабозащищенные люди – хитростью или угрозами их заставляют признаться в преступлениях, которых они не совершали. Хуан Ривера, как мы помним, был уязвимым молодым человеком с психологическими проблемами, его допрашивали сутками, и наконец он во всем признался. Полицейские эксперты сказали, что у него был психотический приступ.

Одна из реформ, которая могла бы исключить самооговоры, – требование вести видеозапись допроса. Тогда полицейские побоялись бы запугивать подозреваемых и пытаться ввести их в заблуждение.

Некоторые офицеры полиции опасаются, что после этого добиться признания от людей, действительно совершивших преступление, станет куда труднее. Если так, этот довод свидетельствует против реформы. Однако из обстоятельного обзора Министерства юстиции США видно, что полицейские участки, которые добровольно ведут видеозаписи допросов, добиваются признаний ничуть не менее успешно, чем раньше. Как сказал прокурор округа в штате Миннесота: "За последние восемь лет стало ясно, что видеозапись допросов помогает полиции и обвинителям добиться признания от виновных" [141].

Еще одна сфера, требующая решительных реформ, – это криминалистика. Ряд ее методов, например микроскопия волос, с научной точки зрения ненадежен. В ходе расследования одного убийства эксперт утверждал, что семнадцать найденных на месте преступления волос "соответствуют" образцу волоса, взятого у подозреваемого. Впоследствии тот был осужден. Позднее тест ДНК доказал, что все семнадцать волос не принадлежали подозреваемому. Лобковый волос, который, по мнению эксперта, принадлежал мужчине, на деле оказался волосом женщины, жертвы преступления [142].

Как выясняется, установление происхождения волос от конкретного человека более чем субъективно. В 2013 г. ФБР признало, что в более чем 2000 дел в промежутке между 1985 и 2000 гг. криминалисты или преувеличивали значение анализа волос, или давали неточные заключения [143]. Национальная академия наук заявила, что микроскопии волос "нельзя верить" [144]. Этот метод, потенциально ведущий к ошибке, несет ответственность за то, что Джимми Рэй Бромгард, упомянутый в четвертой главе, был осужден на 15 лет тюрьмы за преступление, которого не совершал.

Список можно продолжить. Изучая конкретные дела, проект "Невиновность" обнаружил предсказуемые пути, ведущие к судебным ошибкам, и слабые места, которые давно следовало выявить и искоренить. Несправедливые приговоры появляются по многим причинам: государство не выполняет свои обязанности, адвокаты дают клиентам ошибочные рекомендации, полиция использует тюремных информаторов, которым часто платят за показания против подозреваемого (причем размер платы засекречен), ученые подделывают доказательства…

Барри Шекк предложил реформы во всех этих областях. Но, возможно, важнейшая реформа, к которой он призвал, – это создание комиссий по реформированию уголовного правосудия, независимых учреждений, которые получили бы полномочия по расследованию судебных ошибок и могли бы вносить предложения по реформированию системы – по аналогии с командами экспертов, расследующими катастрофы в авиации. На момент публикации такие комиссии были образованы лишь в одиннадцати штатах США.

В Великобритании такая комиссия по реформам появилась лишь в 1995 г. после серии показательных провалов правосудия, включая осуждение "бирмингемской шестерки" и "гилфордской четверки". Независимая Комиссия по пересмотру уголовных дел обладает полномочиями передавать сомнительные вердикты в апелляционный суд. С 1997 по 2013 г. эта комиссия подала 538 заявлений на апелляцию.

70 % этих дел были пересмотрены в пользу ранее осужденных.

У истории Тайсона и Буша был любопытный эпилог, о котором рассказали психологи Кристофер Чебрис и Дэниэл Саймонс в своем эссе в New York Times [145]. Оказалось, что и у Джорджа Буша-младшего имелись свои ложные воспоминания о терактах 11 сентября.

Тем утром он выступал в школе во Флориде. Бывший президент часто рассказывал, что видел первый самолет, врезавшийся в северную башню Всемирного торгового центра, до того, как переступил порог школьного класса. Он ошибался. Видеозаписи столкновения самолета с башней в тот момент не было, и Буш никак не мог увидеть ее до выступления в школе. Как пишет Чебрис: "Должно быть, мистер Буш соединил информацию, полученную позже, с воспоминаниями о том, что с ним происходило, и породил новую версию событий, совсем как доктор Тайсон".

Это ложное воспоминание Буша, в свою очередь, дало кое-кому основание считать, что, если он видел запись столкновения до выступления в школе, значит, он знал о терактах заранее. Может быть, экс-президент даже участвовал в их подготовке? Так и появляются знакомые нам теории заговора. На самом деле никакого заговора не было. Просто память президентов тоже подвержена искажениям.

3

Обсуждая систему уголовного правосудия, мы в основном сосредоточились на судебных ошибках. Но существуют другие, не менее важные проблемы. Нужно улучшить методы расследования, чтобы довести до суда нераскрытые дела. Это жизненно важный вопрос: слишком много преступников находятся на свободе. И это тоже трагедия: жертвам отказано в воздаянии, а система демонстрирует неэффективность в сдерживании преступников.

Отдельная проблема – большое количество случаев, в которых на скамье подсудимых оказывается невиновный. Как показывает статистика, подозреваемых сплошь и рядом оправдывают. Часто этот довод приводят в доказательство того, что судебная система неукоснительно оправдывает невиновных, при этом забывают, что на ненужные суды тратятся миллионы, в то время как преступники гуляют на воле.

Однако ключевая проблема заключается в том, что между всеми этими задачами не нужно искать компромисс. Все вышеупомянутые затруднения можно преодолеть одновременно. В этом – суть борьбы с судебными ошибками: реформы не затупят клыки правосудию, наоборот, они во многих случаях сделают их острее.

Есть и другие проблемы, привычные настолько, что они кажутся неотъемлемой частью системы, и на них почти не обращают внимания. Суд присяжных, например, зачастую воспринимается как нечто священное, и нельзя исключать, что это действительно самая эффективная форма обсуждения уголовных дел. Но, может быть, стоит проверить это утверждение на практике? Если присяжные приходят к неверным выводам вследствие одних и тех же причин, не означает ли это, что систему следует реформировать, чтобы устранить из нее скрытые недочеты?

Чтобы понять, как это можно сделать, представьте себе эксперимент, в котором участвуют не присяжные, а судьи. На протяжении десяти месяцев Шай Данцигер, нейробиолог из Университета Тель-Авива, анализировал вместе с коллегами решения об условном освобождении, которые принимались восемью израильскими судьями [146]. Ежедневно каждый судья рассматривал от 14 до 35 настоящих дел и тратил около шести минут на решение по каждому. Их вердикты составили 40 % от всех решений об условном освобождении, принятых в Израиле в течение десяти месяцев. За плечами каждого судьи было в среднем 22 года стажа.

Мы предполагаем, что решения судей рациональны и обоснованны. Судья должен принимать решение, основываясь на установленных фактах. Однако Данцигер обнаружил, что на деле все по-другому. Если судья рассматривал дело после завтрака, шансы заключенного на условное освобождение составляли 65 %. Чем больше времени проходило после принятия пищи и чем голоднее были судьи, тем меньше была вероятность того, что заключенный освободится условно, в итоге она понижалась почти до нуля. Лишь после того, как судьи делали перерыв на обед, вероятность возвращалась на уровень 65 %, чтобы вновь опуститься до нуля ближе к вечеру.

Сами судьи на этот удивительный перекос внимания не обращали. О нем также понятия не имели ни криминалисты, ни социальные работники. Почему? Потому что работа судей никогда не подвергалась анализу. Один из соавторов исследования пишет: "Никто не проверяет решения, которые выносят судьи, никто никогда не фиксировал подобную закономерность. Ясно как день, что с ней нужно что-то делать" [147].

С присяжными дела обстоят куда хуже. В Великобритании закон запрещает проводить исследования того, как именно присяжные выносят суждения. За этим законом кроются невысказанные опасения: если общественность узнает больше о поведении присяжных, она потеряет веру в систему правосудия. Тут действует принцип "меньше знаешь – лучше спишь". Разумный человек понимает, что это столь же нелепо, как убирать "черный ящик" с самолета, чтобы никто не узнал об ошибках экипажа. Итог печален: мы обречены вновь и вновь повторять одни и те же ошибки.

Речь не о том, что систему судов присяжных необходимо ликвидировать. Очень часто присяжные прекрасно справляются со своим делом в непростых обстоятельствах. Вместе с тем следует подчеркнуть: у нас практически нет доказательств того, что суд присяжных работает лучше, чем его альтернативы. Мы не можем мириться с таким положением дел вечно – судебные ошибки подрывают доверие к системе в целом. Уголовное правосудие, как и многие другие области нашей жизни, нуждается в революции, в основе которой должно лежать признание собственных ошибок. Пока что система на это неспособна.

Более чем через 20 лет после того, как Хуана Риверу приговорили к пожизненному заключению за убийство 11-летней Холли Стейкер, тесту ДНК подвергли биоматериал с окровавленной щепки, предмета, фигурировавшего в деле о другом убийстве. Делвина Фоксворта, который также жил в округе Лейк, жестоко избили доской, облили бензином и подожгли. Он получил 80-процентный ожог тела и вскоре скончался [148]. Убийцу не нашли, однако тест дал убедительные результаты. ДНК крови на древесной щепке соответствовала ДНК спермы, обнаруженной в теле Холли Стейкер. Сегодня полиция почти уверена в том, что мужчина, который избежал наказания за изнасилование и убийство 11-летней девочки в 1992 г., совершил новое убийство восемь лет спустя. Фоксворт стал еще одной жертвой судебной ошибки, которая обрекла на тюрьму Хуана Риверу, позволила настоящему злодею уйти от правосудия – и убить вновь.

"Думая о судебных ошибках, мы часто связываем их исключительно с человеком, сидевшим в тюрьме за преступление, которого он не совершал, – говорит нью-йоркский адвокат Стив Арт [149]. – Но у судебных ошибок есть и другие последствия. Когда вы осуждаете невиновного, настоящий преступник остается на свободе и совершает подчас ужасные преступления. Для нас это еще одна причина исправить ситуацию".

Что до Риверы, его окончательно освободили лишь 6 января 2012 г. "Это невыразимо. Моя жизнь опять принадлежит мне, – сказал он, когда вышел на свободу. – Я снова могу наслаждаться жизнью. Смотреть футбол. Просто гулять по улицам и знать, что я свободен". Кто-то из собравшейся у тюремных ворот толпы протянул Ривере кусок пиццы, и тот в смятении взял его с собой в машину, на которой его встретили друзья.

Они по-прежнему поддерживают Риверу, однако девятнадцати лет, проведенных за решеткой, не вернуть. "Я бы солгал, если бы сказал, что смирился с тем, через что мне пришлось пройти, – сказал мне Хуан Ривера. – Даже сейчас мне тревожно, я нервничаю. Не могу спать по ночам. Не могу пойти в многолюдный супермаркет. Когда я иду по тротуару, все время оборачиваюсь. 19 лет в тюрьме за преступление, которого ты не совершал, оставляют свой след".

А что стало с людьми, ответственными за то, что Ривера отправился за решетку? Что они думают об этом деле сегодня? Вряд ли вас удивит то, что многие и по сей день уверены в виновности Хуана Риверы. В октябре 2014 г. газета Chicago Tribune спросила Чарльза Фэйгена, следователя, помогавшего полицейским получить признания Риверы, считает ли он, что именно Ривера совершил убийство. "Я думаю, да", – ответил Фэйген [150].

Ну а обвинители? Даже после освобождения Риверы некоторые юристы округа Лейк хотели судить его вновь. Только новый приговор позволил бы им утверждать, что они были правы с самого начала. Только приговор помог бы им уничтожить свой когнитивный диссонанс. Ривера на свободе – живое доказательство того, что они некомпетентны.

Но апелляционный суд Иллинойса пошел на беспрецедентный шаг: он запретил округу Лейк когда-либо снова судить Хуана Риверу за убийство Холли Стейкер.

Часть 3

Столкновение со сложностью

VII

Парадокс распылителя

1

Компания Unilever столкнулась с проблемой. На ее фабрике под Ливерпулем на северо-западе Англии производили стиральный порошок – по обычной технологии, которая используется и сегодня. При высокой температуре смешанные химические компоненты пропускаются под давлением через форсунки распылителя и по мере того, как давление падает, разделяются на пар и порошок.

Пар откачивается, а порошок собирается в резервуар, куда добавляются коллаген и различные другие компоненты. Полученную смесь упаковывают в коробки с фирменными наименованиями и продают с высокой наценкой. Это хорошая концепция бизнеса, породившая огромную индустрию. Только в США объем продаж стиральных порошков составляет более чем 3 млрд долларов в год.

Проблема Unilever заключалась в том, что распылители функционировали плохо. По словам Стива Джонса, который в 1970-х гг. недолго работал на ливерпульской фабрике, еще не став одним из известнейших специалистов по теории биологической эволюции, распылители постоянно забивались [151]. "С ними вечно возникали проблемы, – говорил Джонс. – Они работали неэффективно, засорялись и выдавали гранулы разного размера".

Для компании Unilever это была важнейшая проблема, и не только потому, что починка распылителей обходилась недешево и отнимала время, но и потому, что страдало качество конечного продукта. Unilever нужен был новый, более эффективный распылитель. Срочно.

Руководство компании обратилось к первоклассной команде математиков. Уже в то время эта компания была богатой и могла позволить себе нанять самых умных и выдающихся специалистов. Это были не просто математики, а эксперты по системам высокого давления, динамике жидкостей и другим аспектам химического анализа. Особенно плотно они занимались физикой "фазового перехода" – процессами, управляющими переходом материи из одного агрегатного состояния (жидкость) в другое (газ или твердое тело).

Эта команда занималась тем, что сегодня называют "рациональным проектированием". Именно к таким людям мы, как правило, обращаемся, когда нам нужно решить некую проблему, будь она экономической, технической или политической: наймите правильных людей с правильным образованием, и вы получите оптимальный план действий.

Математики еще глубже погрузились в проблемы фазового перехода и стали решать замысловатые уравнения. Они проводили собрания и семинары. Наконец, потратив немало времени, они создали проект нового типа распылителя.

Вы явно догадались, что было дальше: этот распылитель не работал. Он продолжал засоряться. Гранулы из него выходили по-прежнему разнородные. Он был неэффективным.

Почти в отчаянии менеджеры Unilever обратились к команде биологов. Эти люди почти не разбирались в динамике жидкостей. Они ни за что не сумели бы распознать фазовый переход. У них, однако, имелось кое-что более ценное – глубинное понимание взаимоотношений между неудачей и успехом.

Они взяли десять распылителей, чуть переделали каждый и принялись их тестировать. "Одни распылители были длиннее, другие короче, в одних отверстие было побольше, в других поменьше, внутри могли быть добавлены желобки, – говорит Джонс. – Каждый работал чуть лучше оригинала, но совсем незначительно".

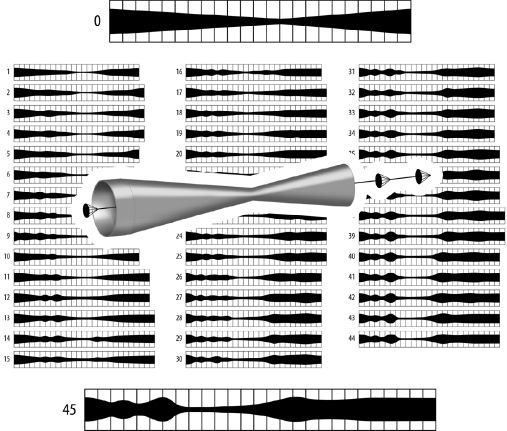

Затем биологи взяли "победивший" распылитель, создали десять его чуть измененных копий и повторили процесс. Они повторяли его еще много раз. На 45-м поколении, после 449 "неудач", биологи получили распылитель, работавший просто великолепно. Он функционировал "во много раз лучше оригинала".

Вверху – исходный распылитель. Внизу – распылитель, полученный в 45-м поколении, после 449 забракованных моделей. Его форму не смог бы предсказать ни один математик.

Двигателем прогресса был не тщательно разработанный план (плана вообще не было), а ускоренное взаимодействие с реальностью. Один отличный распылитель был получен в процессе тестирования – и отбраковки – 449 неудачных.