Если мы отменим бонусы за продвижение товара, это просто уведёт платежи в тёмную; это будут делать, будут давать взятки тем, кто раскладывает товар. Вот и всё (представитель ассоциации потребителей, Москва, 2009).

Как будут при этом соблюдаться интересы потребителя? Либо он столкнётся с повышением цены, либо получит сокращающийся товарный ассортимент. Лишившись инструментов гибкости, розничные сети, чтобы избежать дополнительных рисков, будут брать наиболее проверенные, самые ходовые товары и отклонять новинки. И вместо расширения предложения потребитель получит обратный результат - сокращение ассортимента товаров [Радаев, Котельникова, Маркин 2009].

Основные выводы

Основной вопрос, вокруг которого ломаются копья, - это обеспечение эффективного и (или) справедливого баланса рыночной власти в цепи поставок. Решения этого вопроса, как правило, базируются на устойчивых стереотипах. Главный из них заключается в своего рода презумпции доминирования розничных сетей, которые используют своё положение (в том числе злоупотребляя им) для перераспределения в свою пользу добавленной стоимости от производителей и посредников. Вдобавок считается, что розничные сети путём чрезвычайного ужесточения требований к договору поставки ограничивают доступ мелких отечественных поставщиков к магазинным полкам.

Особо сильные страсти разгорелись вокруг бонусных платежей. При этом зачастую проявляется серьёзное непонимание экономического смысла этих платежей. Так, размещение товара на полке (в том числе на лучших местах) рассматривается чуть ли не как технический элемент процесса продажи, а не как услуга розничной сети по предоставлению ограниченного ресурса, за который она вправе взимать дополнительную плату. Входные билеты расцениваются почти исключительно как дополнительный налог или хищнические поборы со стороны розничных сетей, но не как инструмент более эффективного использования дефицитных торговых площадей.

Во взимании платы за ввод новых товаров видится лишь простое перекладывание риска на поставщика (что действительно имеет место), но не усматривается механизм рационального отбора многочисленных новинок в условиях асимметрии информации. А ретробонусы понимаются преимущественно как средство изъятия части прибыли у поставщиков, осуществляемое исключительно в интересах сетей, в то время как в бонусах заключены интересы крупных поставщиков, которые с их помощью пытаются вытеснить своих более мелких конкурентов; торговые же сети вполне готовы довольствоваться более простыми инструментами в виде ценовых скидок.

Если корень зла таится не в бонусных платежах, то как же поддержать отечественного сельхозпроизводителя, не прибегая к прямым дотациям, которые редко оказываются эффективными? Важный фактор, закрывающий мелкому товаропроизводителю вход на рынок, - многочисленные бюрократические процедуры, требования Роспотребнадзора и других проверяющих органов. И прежде всего нужно снижать административные издержки входа на рынок, связанные с сертификацией продукции и получением разного рода разрешений.

Чтобы действительно помочь мелким поставщикам, следует также создавать каналы реализации продукции мелких производителей, альтернативные розничным сетям. Важным способом снижения издержек входа на рынок для мелких производителей, которые не в состоянии доставить товар до конечного потребителя, является воссоздание организаций потребительской кооперации с возможным предоставлением льготных условий кредитования и другими формами прямой и косвенной государственной поддержки.

Речь идёт также о прямой доставке сельхозпродукции потребителю через организацию розничных рынков, ярмарок выходного дня, передвижной торговли. Не случайно в период финансового кризиса московское правительство, например, заморозило программу ликвидации розничных рынков. Для успешного развития потребительской кооперации, в свою очередь, требуется строительство производственной инфраструктуры, связанной с хранением и первичной переработкой продукции, которая остаётся недоразвитой с советских времён. Поскольку такая инфраструктура вряд ли может возникнуть на чисто рыночных основаниях при нынешней стоимости заёмных средств или, тем более, путём объединения мелких производителей, не имеющих для этого достаточных ресурсов, именно здесь государство могло бы оказать принципиальную помощь.

В итоге возникнет своего рода двухсекторная экономика, в которой мелкие локальные производители будут работать через потребительскую кооперацию и внемагазинные формы торговли, а крупные поставщики в большей степени, чем сейчас, - с розничными сетями.

Глава 6. Разрушает ли конкуренция социальные связи между участниками рынка

Партнёры по рыночному обмену из смежных организационных полей испытывают на себе немалое влияние отношений, которые складываются между прямыми конкурентами в одном организационном поле. Наблюдение за поведением конкурентов помогает лучше понять рыночную ситуацию и выбрать более эффективную стратегию взаимоотношений с партнёрами по обмену. Не только потребители являются своего рода зеркалом, в котором производители видят друг друга [Уайт 2010]. Конкуренты - это ещё одно зеркало, где отражаются отношения с покупателями или продавцами. Именно к взаимодействиям между конкурентами (в одном случае между ритейлерами, в другом между поставщиками) мы и обратимся в данной главе.

Многие экономисты и социологи, рассматривая конкуренцию и социальные связи, по-прежнему исходят из концепции "враждебных миров" [Zelizer 2005] [72]. Этот взгляд мы и собираемся поставить под сомнение, рассмотрев несколько исследовательских вопросов. Действительно ли конкуренты, вопреки обыденным представлениям, не только координируют свою деятельность на рынке, но и вступают в отношения непосредственной кооперации? В каких формах осуществляются эта координация и кооперация, если они имеют место? Какие факторы определяют степень распространения и интенсивность социальных связей между конкурентами? Влияют ли уровень конкуренции и давление со стороны участников рынка, обладающих большей рыночной властью, на силу социальных связей и степень укоренённости совершаемых действий? При каких условиях эти связи воспроизводятся и получают дальнейшее развитие? Цель данной главы - попытаться ответить на эти вопросы, используя полученные нами эмпирические данные.

Наша первая задача, таким образом, показать, что социальные связи широко распространены не только между партнёрами по рыночному обмену в цепи поставок, но также и между прямыми конкурентами. В предшествующих экономико-социологических работах основное внимание уделялось социальному измерению экономических трансакций [Larson 1992], то есть объектом исследования выступали вертикальные связи между продавцами и покупателями в цепи поставок [Uzzi 1997; Бейкер, Фолкнер, Фишер 2007; Уци 2007]. Мы же сконцентрируемся на горизонтальных связях между фирмами, оперирующими в одних и тех же сегментах рынка и не заключающими сделок между собой. Добавим, что нас интересуют именно отношения между прямыми конкурентами, а не так называемые параллельные отношения между неконкурирующими фирмами в одном сегменте рынка [Zuckerman, Sgourev 2006].

Наша вторая задача - изучить многообразие форм, с помощью которых реализуются социальная координация и кооперация между участниками рынка. Важно не просто зафиксировать наличие или отсутствие социальных связей, но понять их содержание и характер [Smith-Doerr, Powell 2005: 394], измерить силу социальных связей и реальную степень укоренённости экономических действий. Обычно приверженцы сетевого анализа фокусируются на формальных сетевых связях и стратегических альянсах. Например, изучают проблемы переплетённого директората (interlocking directorships) [Mizrucki 1996], совместного инвестирования [Trapido 2007], обмена технологиями [Stuart 1998] и деловых ассоциаций (associational networks) [Westney 2001:130–133], в то время как неформальные межфирменные связи остаются во многом вне зоны внимания [Smith-Doerr, Powell 2005:385]. Мы намерены продемонстрировать, что неформальные межорганизационные связи не только имеют значение, но и в большей степени распространены по сравнению с формальными соглашениями [73].

Третья задача - выявить основные факторы, которые стимулируют взаимные наблюдения и действия между конкурирующими участниками рынка. Представляется несколько странным, что этому вопросу до сих пор не уделялось должного внимания. Предшествующие исследования сконцентрированы прежде всего на том, как социальные связи влияют на экономические результаты деятельности фирм. Например, Б. Уци в своих основных работах изучал влияние таких связей на выживание фирм или возможность получить банковский кредит на развитие бизнеса [Uzzi 1997, 1999; Уци 2007]. Само же формирование социальных связей рассматривалось во многом как продукт случайных обстоятельств (contingent process) [Powell 1990]. Когда же анализировались сами факторы формирования сетей, как правило, речь шла об обмене информацией, распространении инноваций и межфирменной мобильности квалифицированной рабочей силы [Powell, Koput, Smith-Doerr 1996; Powell 2001: 58–61; Trapido 2007]. В какой-то мере это объясняется тем, что объектом основных исследований чаще всего выступали высокотехнологичные отрасли (компьютерные, биотехнологии и проч.). Куда меньше обращалось внимания на отношенческие факторы, такие как договорная способность фирм или давление со стороны конкурентов. Мы хотели бы отчасти восполнить этот пробел, проанализировав влияние властной асимметрии на межфирменную социальную координацию.

Наконец, четвёртая задача заключается в том, чтобы доказать, что конкуренция вовсе не обязательно разрушает социальные связи даже в случае прямого соперничества. Напротив, усиление рыночного давления способно стимулировать формирование социальных связей, побуждая участников рынка к взаимному сотрудничеству с целью стабилизировать собственные рыночные ниши. Свидетельства, полученные в ходе более ранних исследований, давали в этом отношении противоречивые результаты. Так, например, указывалось, что конкуренция способна оказывать разрушающее воздействие на социальные структуры [Флигстин 2004]. При анализе межфирменных контрактных отношений было также продемонстрировано, что конкуренция вызывает скорее разрыв, нежели продолжение и поддержание социальные связей [Бейкер, Фолкнер, Фишер 2007]. В то же время в других исследованиях межорганизационных связей было выявлено, что взаимное влияние структурно эквивалентных фирм друг на друга возрастает при увеличении интенсивности конкуренции [Bothner 2003].

Хорошо известно, что межфирменные сети сами по себе способны порождать всё новые и новые социальные связи. Дело в том, что, сталкиваясь с рисками возможного оппортунистического поведения будущих партнёров, компании во многом полагаются на информацию, полученную из своих сетей. И именно эта рекомендательная или негативная информация часто оказывается решающей при выборе будущих контрагентов по обмену [Gulati, Gargiulo 1999]. Однако в данной работе мы концентрируемся прежде всего на внешнем механизме формирования социальных связей, порождаемом силами конкуренции в своём и смежных организационных полях. Мы попытаемся показать, что конкуренция вовсе не обязательно разрушает социальные связи, напротив, она может способствовать их формированию. Данный механизм действует следующим образом: чем выше давление конкуренции, тем сильнее оказывается взаимозависимость конкурентов в том отношении, что они всё активнее влияют на стратегические выборы друг друга. В свою очередь, возрастающая зависимость от другого усиливает неопределённость для каждой данной фирмы, и чтобы справиться с этой неопределённостью, они вынуждены двигаться к сотрудничеству [Gulati, Gargiulo 1999: 1443].

Слабые и сильные социальные связи

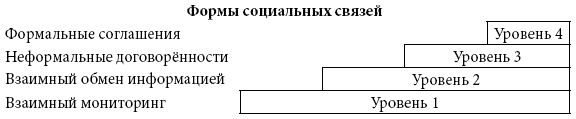

Опираясь на классификацию, предложенную в теоретическом разделе данной книги, для нужд нашего эмпирического исследования мы выделили четыре операциональные формы социальных связей между конкурентами, которые противопоставляются атомизированным действиям конкурентов, а именно:

1) взаимное наблюдение за действиями конкурентов, или взаимный мониторинг;

2) непосредственный обмен деловой информацией между конкурентами;

3) неформальные договорённости с конкурентами о координации действий;

4) заключение с конкурентами формальных соглашений о сотрудничестве.

Взаимное наблюдение за действиями конкурентов осуществляется через сбор открытой рыночной информации и мониторинг деятельности конкурентов непосредственно на их площадках (например, в торговых объектах, если речь идёт о ритейле) без непосредственного взаимодействия с конкурентами.

Обмен деловой информацией рассматривается как форма личных связей, или сетевых контактов, между менеджерами, повышающая предсказуемость поведения конкурентов в условиях неопределённости. Такой обмен нередко происходит во время обычных телефонных звонков или в процессе общения на деловых конференциях либо (в менее формальной обстановке) в клубах.

Достижение неформальных договоренностей базируется на конвенциях, предписывающих следовать обговоренным правилам, но не связанных с какими-либо формальными соглашениями. Это требует уже некоторых специальных усилий по организации встреч, проведению переговоров и взятию на себя личных обязательств по соблюдению оговоренных правил игры.

Что же касается формальных соглашений, то они предполагают подписание менеджерами или собственниками конкурирующих компаний контрактов или иных письменных документов, подтверждающих взаимные обязательства. Такие соглашения могут заключаться в рамках деловых ассоциаций или стратегических альянсов между компаниями, стремящимися к единой цели или реализации конкретного проекта.

Мы предполагаем, что каждая из выделенных нами форм межорганизационных связей вполне может развиваться самостоятельно, но часто они сосуществуют в деловых практиках, выступая в комбинации с другими формами или образуя своего рода портфолио [Powell, Koput, Smith-Doerr 1996]. Тем не менее эти формы всё же не однопорядковые и различаются по силе социальных связей. Они усиливаются по мере продвижения от взаимного наблюдения к образованию сетевых связей, затем от личных контактов - к возникновению институциональных связей и, наконец, от неформальных - к формальным соглашениям. Мы полагаем, что можно весьма продуктивно использовать и на межорганизационном уровне идею слабых и сильных социальных связей, которая первоначально разрабатывалась на примере межперсональных связей на рынке труда [Грановеттер 2009]. Соответственно на межфирменном уровне слабые связи выражаются в более открытых и необязывающих формах, а сильные связи - в более закрытых и тесных взаимоотношениях между участниками рынка.

С этой точки зрения, представленные в нашей классификации типы социальных связей выражают разные степени, или разные градации укоренённости. В результате мы получаем своего рода лестницу, каждая последующая ступень которой ведёт к установлению более сильной социальной связи и тем самым к более высокому уровню социальной укоренённости совершаемых действий. Первый уровень (взаимный мониторинг действий конкурентов) означает, что фирмы, собирая рыночные сигналы, начинают строить социальные связи как альтернативу атомизированным действиям. Но эти связи ещё имеют безличный характер.

Продвигаясь на второй уровень (взаимный обмен информацией), фирмы переходят от простого наблюдения к непосредственным связям с представителями своих конкурентов. Здесь наблюдается персонализация социальных связей и возникновение социальных сетей.

Выход на третий уровень (неформальные договорённости, или конвенции координации) предполагает институционализацию сетевых связей, которые выходят за рамки личных контактов между менеджерами.

Наконец, достигая четвёртого уровня (формальные соглашения), конкуренты формализуют институциональные межорганизационные связи (inter-organizational attachments) [Бейкер, Фолкнер, Фишер 2007]. Это восхождение, сопровождаемое прогрессирующим усилением социальных связей, отражено на рис. 6.1.

Рис. 6.1. Уровни социальных связей между конкурентами

Ещё раз отметим, что первая форма взаимодействия участников рынка представляет собой "простую" координацию и находится на самом низком уровне, фиксируя наиболее слабую степень социальной укоренённости. Вторая и третья формы знаменуют переход от координации к кооперации, а четвёртая форма представляет ее наиболее высокий уровень и символизирует наиболее сильную степень укоренённости. Установление этих градаций позволит нам в дальнейшем определять интенсивность социальных связей как индикатор степени укоренённости рыночных действий.

Осталось сказать, что в данной работе мы не собираемся изучать, генерируют ли социальные связи дополнительные экономические выгоды для взаимодействующих сторон. Мы, скорее, хотели бы объяснить возникновение и интенсивность самих социальных связей. Даже те, кто верят в их повсеместность, вынуждены признать, что характер социальных связей в сильной степени зависит от конкретных условий [Пауэлл, Смит-Дорр 2004; Smith-Doerr, Powell 2005: 393]. И наряду с выявлением степени распространённости и интенсивности социальных связей необходимо определить факторы, которые формируют специфические контексты и оказывают воздействие на стимулы, побуждающие участников рынков к координации и кооперации действий.

Гипотезы о распространённости и обусловленности социальных связей

Итак, мы хотим определить, в какой степени распространены и интенсивны социальные связи между конкурентами и чем они предположительно обусловлены. В связи с этим нами выдвинут ряд гипотез. Первые две из них включают предположения о наличии или отсутствии и о степени распространённости социальных связей между конкурентами, а также о соотношении между формальными и неформальными, слабыми и сильными социальными связями. Первая гипотеза базируется на представлении о распространённости социальных связей и, следовательно, об укоренённости хозяйственных действий как переменных величинах [DiMaggio, Louch 1998: 619–620; Uzzi 1999: 488].

Н6.1. Социальные связи между конкурентами имеют важное значение, но степень их распространения и интенсивность для разных групп компаний вариативна. Рынок демонстрирует различные комбинации атомизированных и социально укоренённых действий.

Формулируя вторую гипотезу, мы исходим из того, что развитие более сильных связей происходит, как правило, на основе слабых связей. Это может быть объяснено с помощью гипотезы о конкурентной укоренённости (competitive embeddedness), в соответствии с которой прошлый опыт конкурентной борьбы способствует лучшему знанию друг друга и формированию элементов доверия, которые в свою очередь (хотя, конечно, не во всех случаях) повышают вероятность сотрудничества [Trapido 2007]. Формирование более интенсивных социальных связей требует определённого времени.