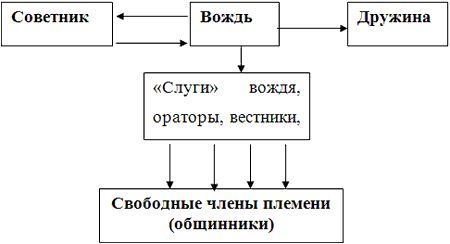

Рис. 3.1. Структура племен периода военной демократии

Итак, с одной стороны – вождь племени (или союза племен) и его ближайшее окружение. С другой – свободные члены племени.

Общинники были основными производителями материальных ценностей. Однако вождь силой своего авторитета изымал их, а иногда просто отбирал, полагаясь на верность и лояльность своего ближайшего окружения. Кстати говоря, на часть отобранных (простите, изъятых!) продуктов вождь содержал и свое ближайшее окружение.

В таких условиях близость к вождю племенного союза была самой заветной мечтой лучших соплеменников, поскольку служба лидеру давала ряд неоспоримых преимуществ.

Жизнь свободного общинника была довольно тяжелой. Он работал от зари до зари. Каков бы ни был урожай (бывали абсолютно неурожайные годы), он был вынужден отдавать строго фиксированную часть вождю, иногда под ударами палки. Ведь лидеру времен военной демократии дружина была нужна и для оказания мер силового воздействия на соплеменников.

Воин, лично обязанный вождю и лояльный к последнему, жил в заведомо лучших условиях. Вся его жизнь в военных столкновениях с соседями не стоила даже ломаного гроша, но статус среди своих оставался высоким. Он рисковал своей жизнью, но получал за это часть военной добычи (зерно, скот, женщин и т. д.). Воин мало зависел от погодно-урожайных событий. Полагаясь на силу своего копья, он мог отобрать пропитание, или вождь скармливал ему часть изъятого добра.

Советниками обычно становились пожилые воины. Бесполезные в делах брани, больные и увечные, они были незаменимы для лидера в мирных целях. Вместе с тем советники вождя племени (они же совет старейшин) выступали хранителями племенных обычаев, могли по поручению вождя вести переговоры с соседними племенами.

Вместе с тем советники выступали и как хранители воли лидера. Именно проблема лояльности советников тревожила вождя, поскольку ее можно было как завоевать, так и потерять.

Старейшины племени пользовались высоким авторитетом у свободных общинников, так как в памяти племени они остались как храбрые воины. Авторитет совета старейшин примерно равнялся авторитету вождя. И последний изо всех сил старался склонить их на свою сторону. Из изъятого у общинников добра часть отдавалась старейшинам в обмен на их лояльность. Именно задабривание старейшин позволило вождю сохранять свою власть в экстремальных условиях. Совет старейшин, являясь частью элиты племени, выступал в роли балансира, позволял лидеру держаться на плаву. Задобренные советники-старцы спасли жизнь не одному племенному вождю в голодные годы.

Чувство неутолимого голода возвращало человека (да и возвращает до сих пор) в полузвериное состояние. Прогресс в те далекие времена (личность еще только формировалась, индивид еще только социализировался) оставался легко обратимым.

Экстремальные условия толкали человека к каннибализму. Сначала пожирали и без того подыхающий скот, потом наступала очередь пленников, захваченных во время военных походов; затем люди, доведенные до крайней степени, покушались на жизнь потомства.

И в таких инфернальных условиях лидер должен был накормить дружину для сохранения ее боеспособности. И как бы воин ни был лоялен, он все равно судил и рядил по принципу: "Ты – мне, я – тебе". Лидер понимал: без дружины сила его воздействия на соплеменников равна нулю.

Старейшины же выступали как концентрированный духовный авторитет, они были призваны сохранить все, что еще осталось, и удержать племя от распада. Люди шли на жертвы ради элиты, понимая, что только сильные воины могли совершить экспедицию с грабительскими целями. И племя выживало иногда только потому, что вождю и его военному отряду удавалось почти уничтожить соседей, захватив накопленное и припрятанное ими добро.

Воины, совет старейшин (советники) и члены племени становились лояльными только ради сохранения своей безопасности и обеспечения пропитанием. Мы, цивилизованные люди, упрекнули бы пращуров в низменных интересах.

При подобном распаде фигура вождя приобретала значительный вес. Говоря современным языком, лидер мог навязать обществу свои решения. А иногда (при благоприятных условиях) и конфликтовать со своим ближайшим окружением. Единственными реальными соперниками в борьбе за власть оставались советники, поскольку воины-дружинники были всецело преданны лидеру.

Как бы соплеменники ни противились подобному развитию событий, они мало что могли сделать. Применение грубой физической силы ставило все на свои законные места. Кроме того, вожди племени нередко исполняли и функции шамана, что позволяло им держать в страхе соплеменников, напуганных негативной по цели воздействия магией.

Сознанием человека в те незапамятные времена всецело владели и распоряжались примитивные магические представления, тем не менее регламентирующие жизнь всех членов племени. Умные вожди, раскусив простоватых соплеменников, быстро поставили себе на службу и "магический туман"; заговоры, гадания, пророчества…

Лидер времен военной демократии разговаривал с племенем языком древних духов, которых те боялись. Широко распространенный тотемизм (или анимизм) давал неограниченный простор фантазии вождя.

Вот пример: "Я сын священной белой Акулы, повелеваю вам…"

Скрытый смысл: "Бойтесь меня, глупцы, бойтесь!"

Как видите, РR-технологии существуют примерно столько же, сколько существует и само человечество.

То есть, играя на магических и религиозных чувствах членов племени, вождь времен военной демократии обеспечивал себя высокой степенью лояльности окружающих. Общественники прощали лидеру практически все, в том числе и самые некрасивые поступки, в обмен на защиту племени от внешних врагов.

Никто из членов племени не хотел стать рабом или рабыней. К слову сказать, чтобы попасть в столь безвыходное положение, было достаточно не смотреть по сторонам или никогда и ни за что не смотреть под ноги; везде рыскали охотники за бесплатной рабочей силой. В те дикие времена пиратство и торговля рабами считались вполне достойным занятиями. Если верить "Одиссее", греческие царьки принимали пиратов у себя дома, называя их вольными добытчиками. Впрочем, сначала рабов не брали. Побежденных при военных столкновениях убивали, отобрав из корыстных побуждений у несчастного с плеч шкуру зверя (она хорошо защищала от стрел). Дело вот в чем: чтобы раб работал, его нужно кормить, а с продовольствием всегда были проблемы ("самим нечего кушать, а тут еще рабы пожаловали").

Но когда прогресс неоспоримо шагнул вперед, рабов начали использовать вместо тягловых животных, для обработки зерновых культур. Раб жил в доме своего хозяина и господина, он питался от стола, носил воду, дрова для очага. Его положение было близко к положению младшего члена семьи: рыбы играли с детьми хозяев, рабыни ткали ковры вместе с хозяйкой, исполняя, кроме всего прочего, обязанности наложниц.

Раб видел в хозяине этакое жестокое божество, которое нещадно хлестало его плеткой и систематически избивало палкой за малейшие провинности, но все-таки сохраняло ему жизнь. Говорящее орудие, потерявшее свое настоящее имя, откликающееся на прозвище "Эй, лопата", сохраняло высокую степень лояльности.

Лояльность раба при всех телесных наказаниях была несоразмерно малой платой за сохраненную жизнь. У несчастного были крыша над головой, какая-никакая еда, лохмотья на плечах и чужаки повсюду. При ранней форме рабовладения, получившей название домашнего, или патриархального рабства, такое было возможно. Вот в классическую эпоху – нет…

Сначала рабами обзавелись племенные вожди, потом старейшины и дружинники. На заре прогресса лидер сначала задабривал своих людей продуктами, а потом рабами и драгоценностями.

Из литературы Древнего Востока известен пример, иллюстрирующий факт лояльности раба к своему господину и повелителю. Эти сюжеты собраны в отдельную тему: "Раб, повинуйся мне…"

– Раб, повинуйся мне!

– Повинуюсь…

– Вот, надумал я жениться, что скажешь?

– Хорошее дело, господин. Красавица жена, заботливая хозяйка, детям нежная мать…

Спустя несколько секунд:

– Все, раб, передумал я жениться. Что скажешь?

– И то правда, мой повелитель. Еще не известно, кого введешь в свой дом: лентяйку или блудницу. А дети родятся кривые и рябые…

Когда же появился прообраз персонала? Вместе с зачатками государства. Весьма показательна история формирования персонала в Древнем Востоке.

Политогенез на территории Древнего Востока начался раньше, много раньше, чем на территории ранней Греции. Данный исторический путь развития получил название восточная деспотия. Для нее были характерны государственная собственность на средства производства и хорошо развитый хозяйственно-бюрократический аппарат.

3.2. Лояльность как способ повышения статуса

Перед протогосударственными образованиями Древнего Востока (Египтом, Двуречьем, Индией, Китаем) стояла проблема орошения полей и борьбы с неблагоприятными для сельского хозяйства условиями. Только коллективный труд при постоянном давлении сильной централизованной царской власти мог решить вопросы, связанные с обеспечением хлебом.

Сильная централизованная власть царя опиралась на армию и разветвленный чиновничий аппарат. Чиновники присматривали за ситуацией на местах и обо всем докладывали царю. Чем вам не персонал?!

Чиновниками в основном становились не аристократы голубой крови (они бесконечно спорили с царем за кусок золота), а дети богатых и предприимчивых. Чиновник получал за свою работу вознаграждение и мог сделать карьеру при дворе. Цари и фараоны поощряли писцов, счетоводов и их начальство. Ведь последние составляли опору для того же фараона в борьбе против родовой аристократии.

Чиновники следили за сбором урожая: кто сколько собрал, кому сколько нужно выдать на пропитание, фиксировали иероглифическим письмом состояние дел.

Так археологи уже в позднейшее время нашли изображение, проливающее свет на хозяйственную деятельность царского аппарата в Древнем Египте.

На первой картинке изображен чиновник-писец, фиксирующий, сколько хлеба принесли в амбар крестьяне. Последние изображены рядом с корзинами зерна.

На второй картинке помощник чиновника выдает крестьянам рыбу, после чего те со словами: "Теперь мы не голодны" – уходят (на третьей картинке).

На четвертой картинке все тот же чиновник фиксирует на папирусе, сколько рыбы и кому он выдан.

Кроме безбедной жизни, чиновник пользовался уважением всех, кто его знал. Именно жажда престижа и обеспеченной жизни призывала человека быть лояльным священной царской особе.

Сохранился рассказ, построенный в форме диалога отца и сына.

– Учись, мой сын. Будешь писцом, уважаемым человеком.

Сын – законченный лентяй – изощряется в желании избежать учебы…

– Отец, я хочу расписывать дворцы…

– Глупый, не ты же будешь жить во дворце, расписанном твоей кистью, а вельможа. Стань писцом, негодяй!

– Отец, я хочу делать красивые чаши.

– Не будут твои чаши радовать твои очи. Стань писцом, негодяй!

Спор продолжался долго. Но отцу удалось-таки образумить чадо во славу всемогущества Ра!

Этот эпизод иллюстрирует, насколько престижна была должность чиновника в Древнем Египте. Высшие чиновники при дворе титуловались как тайные советники царских приказов или тайных слов царя.

Несколько слов о внешних проявлениях лояльности. Высшие чиновники падали на камни перед фараоном, припадали к земле, простирали к нему с мольбой дрожащие руки и слезно молили не оставлять их, сирых и убогих, своей благодатью.

Великолепное, наверное, зрелище! Вы представляете, как бы был рад современный руководитель подобному ритуалу.

Чиновники (и все прочие лояльные) роскошно титуловали царя. Фараоны бывали и избранниками солнца, и могучими золотыми орлами, и сильными правдой.

Древнеегипетский персонал именовал себя исключительно как "люди царя". Чиновники признавали его своим отцом и повелителем. Разжалованный чиновник – сирота без роду и племени, субъект, абсолютно неспособный прокормить себя, не то что жену и детей.

Но самым чиновничьим государством был Древний Китай. Местный клерк подчинялся своему начальнику, а высшие чиновники – императору Поднебесной. Строгая иерархия была обусловлена патерналистским характером государства: император – отец, подданные – дети; родителей нужно уважать.

Наиболее талантливые ребятишки из числа общинной детворы могли пройти долгое и трудное обучение (вы же видели китайские иероглифы!) и подняться вверх по общественной лестнице, сдав очень сложный экзамен. Община оплачивала обучение подростков и впоследствии очень даже рассчитывала на своего человека.

Как было с лояльностью в Древней Греции и в Древнем Риме?

Государства античного мира пошли по иному пути. Это были морские цивилизации, делающие упор на ремесла и торговлю. Плодородных почв на территории Эллады мало, разве что Лакония и Мессения, расположенные на территории Спарты.

Хозяйство, как и рабовладение, носило исключительно частный, а не государственный характер. Содержать развитый чиновничий аппарат особой нужды не было. Каждый хозяин и рабовладелец мог сам сосчитать, сколько и чего лежит у него в кладовке. Конечно, у него были специально обученные помощники и даже грамотные рабы, чтобы разобраться в состоянии дел.

Но развитого бюрократического аппарата, кормящегося из государственного кармана, не было.

Но это не значит, что лояльность никогда не ступала на территорию Эллады.

По всей греческой территории располагались города-государства (полисы), которыми в царский период Эллады правили цари-басилевсы.

Близость к монаршей семье давала ряд преимуществ и повышала общественный престиж. Греческих царьков называли "счастливыми", "жирными", "благородными".

Видите, как относительна шкала комплиментов во времени. Что будет, если современного руководителя назвать в порыве благодушия "жирным"?

Говорить о внешних признаках лояльности во времени очень интересно.

Давайте перескочим через века в имперский Древний Рим, в начало имперского периода…

Первого римского императора Октавиана Августа называли и "отцом отечества", и "потомком Венеры". Такого счастья Октавиан достиг в борьбе не на жизнь, а на смерть. Он усмирил бурю после гибели своего дяди по материнской стороне, Юлия Цезаря, и обставил Марка Антония в политической борьбе. Но, несмотря на всю лесть по отношению к своей персоне, Октавиан носил под одеждой доспехи. Боялся он лояльных.

А теперь мы перепрыгнем на многие века вперед, в средневековую Европу. Самой красочной, с точки проявления внешних признаков лояльности, была система вассалитета.

Несколько фраз о том, почему подобная ситуация имела место.

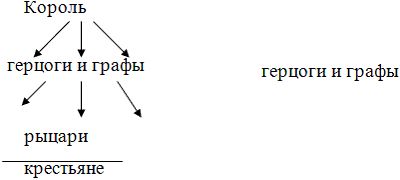

Еще при первых Меровингах (во Франции) короли имели привычку поощрять своих графов (так назывались королевские чиновники) земельными наделами. Последние служили верой и правдой. Если чиновник не оправдывал доверия короля, то у графа отбирали его надел. Эта практика получила свое продолжение и при Меровингах.

Но с течением времени и население увеличилось, и структура правящей элиты приобрела более сложную форму. Король жаловал за службу земли герцогам и графам, те в свою очередь обзаводились вассалами из числа мелкого дворянства (рыцарей).

Рис. 3.2. Вассалитет как форма проявления лояльности

Ситуация "король – знать" была довольно сложной с точки зрения межличностных отношений.

Строптивая наследственная аристократия отказывалась признавать монарха своим господином и повелителем. Король для герцогов и графов был "первым среди равных" и не более того. Нередки были случаи, когда пэры были богаче короля, когда он оставался практически нищим (например английский король Иоанн Безземельный).

Но мы будем больше говорить о Франции. Мятежная знать делала все, чтобы обеспечить себя верными союзниками в борьбе друг с другом и монархом. Что ж поделать – феодальная раздробленность.

Дело в том, что французские короли на свою беду раздавали аристократам крови земельные наделы компактно. Все владения пэра были в одном месте и представляли собой довольно внушительный фонд. Так герцог получал всю провинцию сразу, что стимулировало сепаратизм провинции против королевской власти.

Как в песне популярного отечественного фильма: "Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс…"

В дальнейшем герцог, например Бургундский, мог делегировать за определенную, периодически взимаемую мзду и услуги земельный надел кому-либо из мелких дворян.

Надо сказать, обретение вассалом сеньора обставлялось весьма торжественно.

Новый вассал давал клятву лояльности, опустившись на колени перед сеньором, назывался его "человеком". В момент изъявления лояльности рыцарь клялся служить господину верой и правдой. В момент клятвы вассал клал правую руку на Евангелие.

После принесения клятвы вассал вступал во владение леном. Ритуально это оформлялось следующим образом: передавая перчатку, знамя, кольцо или песок, синьор одновременно налагал на своего человека следующие обязательства:

1) воевать за синьора;

2) отдать ключи от замка по первому требованию господина;

3) снабжать денежными средствами по мере необходимости;

4) выкупать синьора из плена.

Степень рыцарской лояльности была довольно высокой, пока в раздробленном феодальном государстве не начались процессы централизации. Вся система закреплялась жестким правилом: "Вассал моего вассала не мой вассал".

Это правило как бы оберегало права аристократов. Король бы вправе (хотя бы де-юре) считать своим вассалом того же герцога Бургундии, а герцог – Шарля де N. N., мелкопоместного дворянчика. И получалось, что в момент обычной феодальной смуты король не мог призвать к повиновению того же Шарля де N. N., поскольку он слушался мятежного герцога. Данное обстоятельство провоцировало междоусобицу.

Гораздо больше о лояльности протоперсонала в ее, пусть зачаточной, форме, можно сказать, наблюдая за развитием средневековых ремесленных мастерских – кожевников, бочаров и т. д.