3) деньги обеспечивают лояльность работника.

Для любой личности важен факт одобрения, выраженный в финансовом эквиваленте. Человеку нужна не столько сама зарплата, сколько уверенность в завтрашнем дне, в том, что он не окажется безработным, голодным и нищим.

Руководителю полезно помнить: если бы его подчиненные не работали в фирме за деньги, то они бы не работали вообще.

1.3. Сравнительный анализ феномена лояльности персонала за рубежом (США – Япония)

Проблема лояльности персонала сохраняет свою актуальность не только для руководителей российских предприятий, но и для их зарубежных коллег. Наиболее успешными считаются две модели: американская (рационально-индивидуальная) и японская (коллективная). Различия между ними определяются подходами к работнику. В США процветает тейлоризм, названный так по имени Ф. У. Тейлора, автора книги "Принципы научного управления". А также в данном русле работал французский ученый А. Файоль. Лейтмотив данной концепции заключается в том, что работник превращается в обезличенный винтик. Данное обстоятельство тормозит всю тягу к дальнейшему творческому развитию личности, самосовершенствованию и раскрытию потенциала. Подчиненному уготовано монотонное существование на работе, автоматическое выполнение производственных задач. Давайте поставим вопрос: почему тейлоризм процветает в Соединенных Штатах? Чтобы на него ответить, нужно обратиться к истории США XX в. На американский рынок труда из Европы во время социально-политических потрясений хлынуло большое количество молодых, амбициозных, сильных людей. Они спасались от экономической разрухи и политических преследований. Эмигранты были малообразованы, но тем не менее желали много и хорошо трудиться за приличную зарплату. Американские менеджеры высшего звена не могли не воспользоваться данным обстоятельством. К работникам относились по принципу: выжать все соки из лимона и заменить на более свежий.

В Японии, напротив, укрепилась теория использования личностного потенциала, логически оформленная в единое целое профессором Калифорнийского университета В. Оучи. В ней он обосновал коллективистские принципы японцев, которые раскрепощали инициативу каждого отдельного работника.

В США практикуется краткосрочный прием на работу, в Японии – пожизненный. Американские менеджеры принимают деловые решения на свой страх и риск. Японские – на основе всеобщего консенсуса. Менеджер-янки в одиночку отвечает за результат, потомки самураев – всем структурным подразделением (коллективно).

Американец при удаче быстро продвинется по службе. Японец будет продвигаться медленно, постепенно, но наверняка. В Штатах к работнику подходят жестко, с системой фиксированных санкций. В Японии его периодические поучают старшие коллеги, подсказывают правильные решения, наставляют на истинный путь. Американец повышает квалификацию на курсах, тренингах, вечернем колледже. Японцы чаще учатся на работе, молодежь перенимает опыт пожилых работников.

Руководитель в Америке больше интересуется работой Джона, чем самим человеком Джоном, его проблемами, личной жизнью, интересами. В Штатах менеджер – настоящая рабочая юла, не имеющая права на малейшую ошибку. В Японии, напротив, руководитель знает про подчиненного все – кто его родители, чем он увлекается в свободное время, какие у него отношения с женой, и почему он опять допустил оплошность. Если менеджер-янки совершил проступок, то его строго накажут, не выясняя никаких мотивов. Если провинился японец, то начальник сначала попытается его понять, даст указания старшим коллегам помочь человеку. Накажут виновного лишь в том случае, если он снова совершит то же самое, но даже тогда будут учтены его психологические особенности.

Понятно, что в деле формирования и поддержания лояльности побеждает японская модель с ее "человеческим" лицом. Отношение японцев к труду рассматривается как моральная миссия или долг, что представляет собой черту национальной культуры. Для нее характерен синтез нового и старого, когда традиционные структуры не исчезают, а изменяются и приспосабливаются к новому.

Для американца работа – дело индивидуальное. Он лоялен руководителю, исходя из своих субъективных, рациональных соображений. Если для японцев фирма – семья, а руководитель – отец, то для американца труд выражается исключительно в деньгах. Американец, получив указания от начальства, будет выполнять их, если результат не навредит ему самому. Японец выполнит все, даже те, которые противоречат его моральным принципам. Для него высшая добродетель – подчиниться руководителю, который всегда прав. Если же веления шефа сильно оскорбляют чувства японца, он совершит ритуальное самоубийство (я несколько утрирую, но все же…), но приказ будет исполнен на все сто процентов. Американец никогда не пойдет на такие жертвы. Он поменяет начальство и место работы. Но никогда не придаст свои интересы, убеждения и установки.

В Штатах, несмотря на легкий стиль общения, в фирмах царит жесткая социальная дифференциация между отделами. Важной особенностью деятельности японских организаций является заметное нивелирование в социальной дифференциации между работниками, наличие тесной социальной

связи между подразделениями. Японский стиль управления базируется не на принуждении, а на убеждении.

Но несмотря на все неоспоримые достоинства японского подхода менеджеры заняты поисками третьего пути, который бы сочетал гибкий психологизм японцев и рационализм американцев.

А теперь мы совершим экскурсы в Европу, чтобы познакомиться с гарцбурской моделью руководства, которая несмотря на скрытый авторитаризм все-таки формирует неплохой уровень лояльности у подчиненных. Данная модель была оформлена Р. Хеном в 50-е гг. прошлого века. Апробацию данная модель прошла в Академии руководящих кадров в Бад-Харцбуре. Лейтмотив данной модели: "работают все – решение принимают все".

1. Решения должны приниматься на местах и так быстро, как это необходимо.

2. Решения принимают все, кто работает.

3. Работнику предоставить поле деятельности и полную свободу.

4. Право решений делегировать сверху вниз.

5. Руководитель принимает решение лишь там, где это не может сделать подчиненный.

6. Перед должностной инструкцией все равны.

Благодаря этому у подчиненных раскрывается творческий потенциал из-за отсутствия постоянного надзора и появляется желание брать на себя деловые обязательства под собственную ответственность. К методам воспитания персонала в данной модели относятся:

1) индивидуальная беседа;

2) служебная беседа;

3) критика и признание;

4) отдельное поручение;

5) побуждение со стороны руководителя;

6) инструктирование;

7) беседа за круглым столом;

8) воздействие через команду;

9) целевое информирование.

В Европе, в частности в ФРГ, работает еще одна модель управления персоналом, которая получила название "рост―развитие – прибыль". Она включает в себя:

1) систему руководства персоналом;

2) систему реализаций цели (в данной системе руководство фирмы определяет задачи, которые необходимо выполнить к какому-то конкретному сроку, так как выполнение данной цели переводит фирму на более высокий уровень);

3) менеджмент (технику руководства).

1.4. Анализ причин нелояльности

Итак, почему все-таки руководителю не всегда удается сохранить лояльность персонала к нему? Эта проблема продолжает оставаться актуальной в сфере междисциплинарных исследований на темы:

1) лидерство и ситуационное руководство;

2) формирование высокоэффективных команд.

Исходя из двух заявленных тем, можно с уверенностью сказать: ошибка руководителя заключается в:

1) неправильно избранном стиле руководства;

2) невнимании к психологическим особенностям сотрудников;

3) неверном позиционировании себя как руководителя.

В принципе две последних причины являются прямым следствием первой. В литературе по бизнес-психологии достаточно хорошо раскрыта проблема стиля руководства. Все знают, что существуют три классических стиля руководства: авторитарный, либеральный, демократический. Ряд авторов выделяет еще и ситуационный. На мой взгляд, ситуационный стиль руководства стилем в полном понимании этого слова не является. Это, скорее, принцип руководства: управление по ситуации. Ситуационный стиль предполагает собой чередование приемов из классических стилей управления при условии динамики бизнес-среды и учете психологических особенностей работника. Допустим, руководитель предпочитает использовать элементы демократического и либерального стилей. Однако на практике применительно к конкретной ситуации у него получается ни первое, и ни второе, а некий синтез – ситуационный стиль управления.

Вообще стоить отметить, что демократического лидера в хрестоматийном понимании этого феномена в природе никогда не существовало. Любое лидерство несет в себе авторитарный заряд стиля управления. Иначе лидер просто не был бы лидером. К ошибочным последствиям неправильного стиля руководства стоит отнести:

1. Нерациональное распределение обязанностей:

а) руководитель считает сотрудников неопытными и, опасаясь за результат, берет львиную долю работы на себя. В этом случае вместо того, чтобы видеть весь лес, руководитель внимательно рассматривает отдельно стоящие деревья;

б) в другом случае сотрудников, напротив, недооценивают, объем распределенной работы превышает способности занятых работников. В итоге работа может быть сдана в срок, но ее придется неоднократно доделывать и переделывать;

в) неправильная оценка отдельных работников. Неоспоримый факт: обычно руководитель принимает решение исходя из личных оценок симпатии и антипатии. Если основную работу будут выполнять симпатичные начальству, но некомпетентные сотрудники, есть неплохой шанс добиться плачевного результата.

2. Отсутствие фиксированной системы поощрения и наказания. Когда "кнут и пряник" применяют под дурное или хорошее настроение руководителя, в коллективе, как на дрожжах, растут зависть и подозрительность. Как вы понимаете, данное обстоятельство не может не сказаться негативно на лояльности персонала. Однако некоторые исследователи полагают, что система поощрений не должна быть фиксированной. В частности, У. К. Хамнер о вознаграждении говорил следующее:

а) вознаграждение для каждого свое;

б) отсутствие вознаграждения – лучший стимул.

Другой причиной нелояльности является невнимание начальника к психологическим особенностям подчиненного. Он-то руководит, но вот кем? Сам до конца не знает. Выше мы касались 9 "чистых" типов сотрудников. А сейчас мы рассмотрим другую типологию, в которой мы поделим сотрудников всего на 2 "чистых" типа.

Типы сотрудников:

1) честный исполнитель ("рабочая лошадка");

2) творческая личность ("генератор идей").

Рис. 1.11. Типы сотрудников

Что представляют собой каждый "чистый" тип. Можно судить уже из названия. Творческая личность капризна, у нее свой собственный рабочий ритм. Упряма, непредсказуема, своенравна. Ей ничего не стоит сломать рабочий процесс, аргументирую вопиющий факт фразой: "Что-то я сегодня не в духе". Она критически осмысливает действительность, в том числе и родное начальство. Добавьте сюда частые депрессии, ужасный характер, вечную погоню за персональной славой. В отличие от стабильного честного исполнителя "генератор идей" никогда не простит критики в свой адрес.

"Рабочая лошадка" – полная противоположность "генератору идей". В идеале на семерых честных исполнителей должны приходиться три творческих личности, тогда и прогресс обеспечен, и стабильность гарантирована. Впрочем личности свойственно меняться. Последняя обречена стать иной под влиянием факторов внешней среды и собственного жизненного опыта. Так, творческая личность, устав от осознания собственной неповторимости и затяжных депрессий, захочет деловых отношений "как все". Честный исполнитель, напротив, откроет в себе невиданные таланты и скажет: "Шеф, а я необыкновенный".

Продолжая раскрывать различия между первым и вторым типами, отметим их кардинальное отличие друг от друга: творческая личность предана делу в глобальном смысле слова, а честный исполнитель – исключительно руководителю. Рабочие лошадки более терпимы к критике, они всегда считают ее справедливой, о них пущена расхожая фраза "Он смотрит начальству в рот". Иначе говоря, честный исполнитель лично обязан начальству. Творческая личность рассматривает руководителя как препятствие для достижения своих целей. Особый склад ума и образное мышление делают ее профессионалом высокого класса. Данному типу подчиненных не по душе жесткий контроль и критика, они в штыки воспринимают замечания и не видят смысла идти на жертвы. Неконтролируемый креатив и отсутствие внешних признаков лояльности вызывает неадекватную реакцию начальства. Впрочем сам руководитель считает свою реакцию более чем адекватной. Это ни хорошо и ни плохо. Так сказать, "де-факто". Творческая личность уверена в факте своей лояльности: "Я предан делу, значит я предан боссу. Просто у меня на все особый взгляд, я хочу как лучше". Руководителю нужен не особый взгляд, а полное принятие, скорее, его убеждений строптивой творческой личностью. Начальник сам знает "как лучше", он хотел, чтобы креативщик слегка развил его идею.

"Стоп. Идея-то моя, а шеф ― лишь главный администратор" – так думает творческая личность. Последняя искренне обижается, когда руководитель начинает критиковать работу. То есть любя креатив, а еще чаще ― себя в этом креативе, "генератор идей" не в состоянии понять и принять догматизма руководства фирмы.

Итак, вы поняли, творческая личность более проблемна с точки зрения руководителя, нежели честный исполнитель. "Генератору идей" в отличие от "трудовой лошадки" нужен длинный поводок и побольше кислорода, тогда он от вас не уйдет, пока сам не пожелает.

Автор теории трудовой мотивации Д. Аткинсон также выделял два типа сотрудников. Его критерием служила склонность к риску у последних. Первые предпочитали выполнять несложные задания без риска за умеренную зарплату. Вторые проявляли желание рискнуть, их не смущала даже угроза полного провала, настолько сильным было желание получить большое вознаграждение и обессмертить свое имя. Понятно, что к первому типу, по теории Д. Аткинсона, относятся наши честные исполнители, ко вторым – творческие личности.

Последняя причина недостаточной лояльности заключается в неумении руководителя позиционировать себя как единственного возможного лидера. Есть грустная шутка: формальные лидеры говорят первыми, неформальные – последними. Как понимаете, мнение вторых гораздо более весомо, чем мнение первых. Постарайтесь справиться с этой нелегкой проблемой достойно.

Лояльность факторов влияния

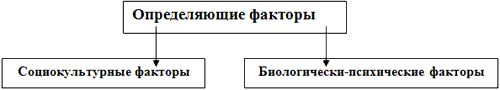

Анализируя лояльность того или иного сотрудника, вернее, ее степень, руководитель не может не принимать во внимание его пол, возраст и образовательный уровень. То есть существует группа факторов, определяющих особенность поведения сотрудников с точки зрения лояльности (рис. 1.12).

Рис.1.12. Лояльность факторов

Социокультурные факторы – это те правила игры, которым следуют подчиненные исходя из регламента, принятого в данной фирме. Биологически-психологические факторы – это пол, возраст, темперамент. Социокультурные факторы мы уже рассмотрели, теперь рассмотрим биологически-психологический и образовательный уровень сотрудника.

Изучать феномен лояльности будем по принципу обратной связи. То есть не только как факторы определяют фактор лояльности отдельного подчиненного, но и как в зависимости от определяющих факторов руководитель озабочен проблемой лояльности. То есть насколько шеф в зависимости от своего пола, возраста и образовательного уровня щепетилен по поводу лояльности персонала.

Гендерные различия

Несмотря на прогресс человечество в известной степени живет мифами. Мы привыкли воспринимать мужчину в роли руководителя, и нам непривычно видеть в кресле директора женщину. Но история знает немало примеров, когда женщины отличались высокой степенью рационализма, хладнокровия, решительности и воли. Но почему и женщина-подчиненный вызывает такую долю скепсиса? Тысячелетиями складывался стереотип о том, что женщина должна заниматься домашними делами и ни чем больше. Чем можно объяснить такую логику? Дело в том, что основной функцией представительниц слабого пола было и остается деторождение, продолжение человеческого рода. И здесь женщину мужчиной не заменить. В связи с этим распространен миф "Женщине нечего делать в бизнесе".

Давайте с этим спорить. Ведь женщины дольше живут, их труднее сломать психологически. Мужчина всегда уязвимее женщины. Ведь в любом из них живет неистребимая жажда победы и панических страх перед поражением или неудачей. Можно сколько угодно тиражировать мифы о женской некомпетенции, о ее кокетстве в бизнесе, о якобы низкой самооценке, о слабости пола… Но нельзя не признать тот факт, что женский бизнес давно живет и процветает.

Насколько женщина-руководитель озабочена проблемой лояльности сотрудников? Оказывается, больше, чем мужчина-руководитель. Ведь женщина, ответственная за других, предъявляет повышенные требования к тем, кто ее окружает, и от кого зависит ее благополучие и процветание дела.