Наряду с патентными лицензиями существуют и беспатентные лицензии на ноу-хау (непатентованное научно-техническое достижение и производственный опыт конфиденциального характера). Владелец такой лицензии обладает естественной монополией в отличие от владельца запатентованного изобретения. Впервые этот термин был применен в США. В буквальном переводе с английского он означает "знать как", что является сокращением выражения "знать, как это сделать". Первоначально в лицензионные соглашения включались условия, предусматривающие передачу покупателю технических знаний и опыта как производственных секретов продавца, необходимых для реализации права на использование изобретения. Однако с развитием техники значение передачи этой информации стало так велико, что ноу-хау превратилось в самостоятельный объект лицензионных соглашений. В одних случаях ноу-хау – это фактическое изобретение, которое умышленно сохраняется в тайне и не патентуется или является элементом изобретения, не включенным в описание, в других – оно непосредственно связано с изобретением, но само по себе непатентоспособно, поскольку не соответствует требованиям, установленным законодательством. В отличие от запатентованного изобретения ноу-хау не пользуется особой правовой охраной, и поэтому наилучшей формой защиты подобных знаний является коммерческая тайна. Ноу-хау могут включать предметы-образцы изделий, незапатентованные промышленные образцы, машины, приборы, запасные части, инструменты, приспособления и т. д.; техническую документацию – формулы, расчеты, чертежи, схемы, незапатентованные изобретения и т. д.; инструкции – пояснения, касающиеся конструкции производства или применения изделия, процесса производства, производственных навыков, практических советов; сведения об организации работы и данные, помогающие в решении экономических вопросов. Таким образом, понятие ноу-хау достаточно широко, оно охватывает техническую и иную информацию, необходимую прежде всего для производства какого-либо изделия, и представляет собой определенную экономическую ценность.

В международной практике наиболее часто встречаются патентные лицензии с одновременной передачей ноу-хау и оказанием технической помощи в налаживании производства. Второе место занимают лицензии на ноу-хау и только третье – чисто патентные лицензии, не предусматривающие передачи ноу-хау. Это объясняется, в частности, тем, что при современном уровне развития техники освоение большей части изобретений без предоставления ноу-хау, т. е. опыта и знаний, которыми располагает фирма-продавец, либо вообще невозможно, либо ведет к непроизводительным затратам времени и средств, поэтому ноу-хау являются основным объектом не только лицензий, но и других форм передачи технологии.

При заключении договоров на ноу-хау не действует патентная защита, поэтому особое значение в данном виде лицензионных соглашений имеют условия о неразглашении ноу-хау как в период срока действия лицензионного соглашения, так и после его окончания. В этой связи иногда в соглашении даже оговаривается порядок ознакомления с ноу-хау сотрудников лицензиата.

Наиболее характерными условиями лицензионных соглашений, ограничивающими лицензиата в использовании ноу-хау, являются следующие: не передавать приобретенные знания и опыт третьей стороне в течение срока действия соглашения и в среднем до пяти лет после окончания этого срока; указывать в рекламных документах или на выпускаемой продукции, что она изготовлена по лицензии другой фирмы; не предоставлять сублицензии на ноу-хау, так как это может повлечь за собой его утрату.

Состояние лицензионной торговли . Современное состояние лицензионной торговли позволяет выделить некоторые группы стран в зависимости от их роли в международной лицензионной торговле.

Промышленно развитые страны с доминирующим экспортом лицензий. К этой группе относится одна страна – США. Экспортная направленность лицензионной торговли имеет исторический характер и отражает научно-технический потенциал страны. Суммарные затраты на НИОКР в США превышают аналогичные затраты в Великобритании, Германии, Японии, Франции и Италии вместе взятых. Государство берет на себя подавляющую часть расходов на проведение фундаментальных научных исследований.

Промышленно развитые страны с преобладающим экспортом лицензий. К ним относятся Великобритания и Швейцария, которые имеют положительное сальдо в торговле лицензиями. Обе страны проводят политику, направленную на стимулирование экспорта лицензий. Основа такой политики в Великобритании такая же, как и в США. Торговля лицензиями в Швейцарии базируется, во-первых, на специализации в изготовлении высококачественной продукции для машиностроения, приборостроения, электротехники и т. д., а во-вторых – на создании большого количества филиалов и дочерних компаний крупных фирм при относительно небольших возможностях промышленного использования новых технологий.

Промышленно развитые страны с преобладающим импортом лицензий. К этой группе относятся остальные промышленно развитые страны, прежде всего Германия и Япония. Страны данной группы широко используют зарубежный опыт и технические знания для оснащения ведущих отраслей передовой технологией и ускорения собственных научно-технических разработок и не стремятся к балансированию поступлений и платежей по лицензионным сделкам.

Если США являются крупнейшим в мире экспортером технологии, то Япония, наоборот, с начала 50-х гг. ХХ в. стала одним из крупнейших в мире потребителей научно-технических достижений. Огромное значение в создании "японского чуда" имело эффективное использование иностранных патентов и лицензий, их незамедлительное внедрение и освоение. Япония является лидером во многих направлениях научно-технического прогресса, однако она все еще больше платит за иностранную технологию, чем получает за экспорт своей, но этот разрыв уменьшается.

Развивающиеся страны с импортно-экспортной направленностью лицензионной торговли. К ним относятся Аргентина, Бразилия, Мексика, Индия, Турция. Эти страны целенаправленно осуществляют закупку иностранных технологий для решения крупных экономических проблем, а экспортируют лицензии в основном в соседние государства.

Развивающиеся страны с импортной направленностью лицензионной торговли. К данной группе относятся Таиланд, Алжир, Панама и др. Эти страны осуществляют закупку новых технологий преимущественно в виде сопутствующих лицензий при строительстве промышленных объектов.

Развивающиеся страны с эпизодическим характером лицензионной торговли. К ним относятся в основном наименее развитые страны.

Организация лицензионной торговли. Существует три основных вида лицензий: простая, исключительная и полная. При продаже простой лицензии продавец (лицензиар) оставляет за собой право самостоятельно использовать объект лицензии, а также предоставлять аналогичные лицензии третьим лицам. Простые лицензии обычно предоставляются в сфере производства товаров широкого потребления, где трудно осуществить точный учет производимой продукции, потребность в которой настолько велика, что наличие нескольких покупателей (лицензиатов) на одном рынке не приводит к столкновению их интересов. При продаже исключительной лицензии лицензиату предоставляются исключительные права на использование объекта лицензии на условиях, определенных в договоре. Лицензиар уже не может предоставлять аналогичные лицензии третьим лицам, однако может самостоятельно использовать объект лицензии или продавать лицензии третьим лицам на условиях, не противоречащих условиям первого соглашения. Для исключительных лицензий характерно максимальное сужение территории, на которой могут использоваться предусмотренные в соглашении права. Исключительная лицензия наиболее часто применяется в международной практике. При продаже полной лицензии лицензиар полностью лишается права на использование объекта лицензии в течение срока действия договора. Полные лицензии обычно продаются малыми фирмами.

Продажа лицензий осуществляется посредством заключения лицензионного соглашения. Лицензионное соглашение – договор, по которому лицензиар (продавец) предоставляет лицензиату (покупателю) разрешение или право на использование объекта лицензии за определенное вознаграждение. При этом право собственности на предмет лицензионного соглашения остается за лицензиаром, а лицензиат получает право на его использование при конкретных условиях в течение определенного срока. Заключению лицензионного договора предшествует сложная подготовительная работа, так как потенциальный покупатель предъявляет особые требования к объекту лицензии, а продавец – к потенциальному покупателю.

Основными требованиями, предъявляемыми к объекту лицензии, являются:

• высокий технический уровень. Мировой рынок достаточно освоен и насыщен товарной продукцией, поэтому на успех могут рассчитывать только те продавцы, которые предлагают новшества, обеспечивающие лицензиату значительные экономические выгоды, несмотря на расходы по покупке и освоению лицензии;

• промышленное освоение. Покупатель приобретает новые технологии, не желая тратить время и средства на собственные разработки, поэтому он хочет убедиться в том, что технология отработана.

По условиям большинства лицензионных соглашений лицензиату поставляются образцы продукции, изготовленные на предприятиях лицензиара, а также оказывается техническая помощь для более быстрого освоения технологии.

В ряде случаев при проведении переговоров о продаже лицензии лицензиат не располагает достоверными данными о возможной эффективности объекта лицензии. Подобная ситуация особенно характерна при передаче ноу-хау: лицензиар до заключения соглашения не желает раскрывать сущность ноу-хау, а лицензиат – покупать "кота в мешке". В этом случае партнеры заключают так называемое опционное соглашение , в соответствии с которым лицензиат получает на условиях конфиденциальности доступ к ноу-хау и преимущественное право на покупку лицензии в течение установленного срока, если подтвердятся данные об эффективности объекта лицензии. Однако в последнее время наметилась тенденция к сокращению цикла жизни товаров, поэтому начали продавать так называемые сырые технологии, являющиеся либо результатами НИОКР, которые не вписываются в производственную программу компаний, либо результатами деятельности научных лабораторий, которым необходимы средства на дальнейшие исследования. При этом необходима патентная защита объекта. Чем больше патентов защищают объект лицензии и чем надежнее защита, тем выше ценность лицензии. Однако в различных отраслях роль патентов неоднозначна. Как правило, они имеют большое значение в отраслях, продукция которых легко копируется, например в фармацевтической промышленности. Там же, где копирование продукции затруднено, чрезмерные затраты на патентование нецелесообразны. Не патентуются также технические решения, обеспечивающие преимущества продукции, сущность которых не может быть раскрыта при ее анализе; "технологический пакет" лицензии, т. е. комплекс элементов, обеспечивающих привлекательность объекта лицензии для потребителя: ноу-хау, поставка оборудования, комплектующих, запасных частей, исходного сырья, полуфабрикатов, а также техническая помощь, обучение персонала и др., т. е. все то, что может ускорить освоение технологии и наладить эффективное производство. В лицензионной торговле имеется определенный риск, поскольку во многих странах очень сложно осуществлять контроль за передаваемыми техническими разработками, прежде всего за погашением платежей за лицензии. Иногда продажа лицензии может привести к тому, что лицензиат становится конкурентом лицензиара на рынках третьих стран.

Срок освоения производства по лицензии занимает несколько лет, а в результате изменения рыночной конъюнктуры за это время могут резко снизиться конкурентоспособность товара и спрос на него, поэтому от предприимчивости лицензиата и его коммерческой активности зависят объем и сроки лицензионных поступлений. В связи с этим необходима тщательная проверка сведений о потенциальном партнере (его правовое и финансовое положение, место на рынке, научно-технический уровень производства, перспективы развития и т. д.). Важнейшим требованием к потенциальному лицензиату является то, что он должен иметь возможность осваивать новую технологию и организовать рентабельное производство.

При сборе информации используются различные источники: фирменные справочники, публикации фирм (годовые отчеты, каталоги, проспекты, рекламные издания), материалы специализированных информационных компаний и организаций, а также периодической прессы, справки банков.

После проведения переговоров заключается лицензионный договор, который имеет определенную структуру, хотя каждый договор является сугубо индивидуальным вследствие различий его предметов, позиций партнеров и др.

Реальная стоимость лицензии может быть установлена только в процессе эксплуатации лицензионного объекта. Цена же лицензии определяется расчетным путем с учетом ряда факторов, которые представлены ниже.

Вероятная прибыль, которую может получить лицензиат в процессе эксплуатации лицензии. Источником цены при продаже технологии становится не вся прибыль, полученная от применения нововведения, а только та ее часть, которую присваивает лицензиат (получатель). Избыточная прибыль лицензиата – это максимально возможная цена на технологию. Однако лицензиат не заинтересован применять новую технологию, если это не обеспечит ему прибыль выше нормальной, которую он сможет получить при старой технологии. Поэтому нормальная прибыль при производстве данной продукции является минимальной ценой технологии. По экспертным оценкам, в среднем 25 % сверхприбыли от использования приобретенной технологии лицензиат перечисляет лицензиару. То, что лицензиат получает большую долю этой дополнительной прибыли (около 75 %), считается справедливым, так как он несет основные издержки и весь риск от применения нововведения. Такое соотношение является усредненным, однако этот принцип участия в доле получаемой от применения новой технологии прибыли считается основополагающим в ценообразовании на рынках технологий.

Затраты на создание технологии ( расходы на НИОКР и освоение производства ). Эти затраты служат как бы отправной точкой для установления цены продаваемой технологии. Причем цена может быть значительно ниже издержек, поскольку технология создается, как правило, не специально для продажи, а для производства на ее основе продукции, продажа которой и позволяет возместить затраты на создание технологии. Обычно лицензиары стремятся возместить путем продажи технологии до половины своих затрат на ее разработку.

Упущенная выгода (opportunity cost), т. е. потери, связанные с неполучением прибыли от самостоятельного применения технологии.

Цены на аналогичные технологии у конкурентов. Потенциальные издержки от самостоятельной разработки технологии покупателем .

Издержки, связанные с нарушением патентных прав и прав интеллектуальной собственности . В этом случае компания должна скопировать новшество по приобретенному образцу, запустить его в производство без какой-либо помощи лицензиара и быть готовой противостоять судебному преследованию как на своем рынке, так и на рынках третьих стран, если товар будет экспортироваться. Лицензиар при этом оценивает степень надежности защиты своих прав. Формирование цены на технологию – процесс взаимодействия продавцов и покупателей, которые занимают на рынке различное положение, располагают неодинаковым научно-техническим, производственным, финансовым и коммерческим потенциалом, т. е. все определяется соотношением сил партнеров. Как считают некоторые эксперты, не существует заниженных или завышенных цен на технологию, а есть цена, на которую согласны оба партнера.

Лицензионные платежи (цена лицензии) подразделяются на периодические (роялти) и единовременные (паушальные). Периодические платежи ( роялти ) – отчисления от дохода покупателя в течение периода действия соглашения, т. е. размер вознаграждения, зависящий от экономического эффекта использования лицензии.

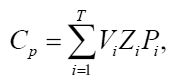

Цена лицензии в этом случае определяется по формуле

где T – расчетный срок действия соглашения (без учета срока освоения лицензии); V i – объем выпуска продукции в i -м году; Z i – цена единицы продукции в i -м году; Р i – размер роялти в i -м году.

При периодических платежах доля лицензиара в прибыли лицензиата определяется размером отчислений от стоимости единицы продукции, произведенной по лицензии. Периодические платежи лицензиат выплачивает лицензиару ежегодно в течение действия лицензионного соглашения, начиная с момента выпуска готовой продукции. В отличие от паушального платежа при периодических отчислениях лицензиар может полностью получить причитавшуюся ему долю прибыли. Доля прибыли варьирует в зависимости от вида лицензии: 10 % – при простой лицензии, 20 % – при исключительной лицензии, 30–35 % – при полной лицензии.

Сведения о сумме прибыли и объемах продаж содержатся в финансовых отчетах фирм, которые публикуются, и, следовательно, могут контролироваться лицензиаром.

Периодическая форма платежей используется в 90 % лицензионных соглашений.

В связи с возможностью изменения конъюнктуры товарного рынка или условий производства в течение срока действия лицензионного соглашения иногда используют дифференцированные ставки роялти. Это зависит от колебаний мировых цен, изменений объемов производства и т. д. Дифференциация ставок применяется в целях стимулирования лицензиата к расширению объема производства путем снижения процента отчислений.

Единовременные ( паушальные ) платежи не связаны по времени с использованием лицензии, а устанавливаются заранее на основании экспертных оценок. Паушальный платеж является твердо зафиксированной в лицензионном соглашении суммой вознаграждения, осуществляемого единовременно и не зависящего от объема производства или сбыта лицензионной продукции. Он определяется на основе расчетной прибыли и представляет собой среднюю сумму роялти, которые лицензиар ожидает получить за весь срок действия лицензионного соглашения без учета колебаний цен на рынке. Паушальные платежи могут быть осуществлены путем передачи части ценных бумаг лицензиата или встречной передачи технической документации. При передаче части ценных бумаг лицензиата (акций, облигаций) лицензиар стремится установить контроль над производственной деятельностью лицензиата. Как правило, лицензиар получает от 5 до 20 % акций, а иногда и больше. Встречная передача технической документации используется при перекрестном лицензировании и предполагает взаимный обмен лицензиями, технологическими знаниями и опытом.