Статика не в цене, в цене динамика. Ни одна компания или должность не является для человека "крышей", убежищем на всю жизнь. Недавно я узнал, что одна актриса проработала в Театре им. Е. Б. Вахтангова в Москве 72 года. Главных ролей не играла, все больше эпизодические, наград и известности не снискала. Подобная феодальная верность "фирме" (да и профессии, полученному образованию) ныне становится раритетом.

Сегодня:

• скорость важнее качества (есть такая американская пословица – "первый получает орешки, второй – скорлупки от орешков"). Из фактора победы скорость все чаще превращается в фактор выживания;

• ускорение важнее скорости. Где-то надо бурно финишировать, а где-то резко замедлиться, чтобы "не влететь" и "не слететь";

• способность к изменению направления (замедление, ускорение, поворот, переворот, прыжок вверх или вниз – неважно) важнее скорости и ускорения.

Все это влечет целый ряд проблем и неприятных выводов:

• цель оправдывает средства (сколько бы мы ни рассуждали об этике и демократических ценностях);

• некогда думать о возможных побочных эффектах и последствиях, не только долгосрочных, но и среднесрочных;

• экономия времени на стадии проектирования приводит к "сырым" проектам, ошибки которых практически неустранимы при строительстве и эксплуатации.

Р. Кох в книге "Стратегия" [6] задает очень простые вопросы:

• Почему высококвалифицированные инженеры, которые проектировали Асуанскую плотину и простая цель которых состояла в том, чтобы дать Египту дешевую электроэнергию, не осознали, что они прекратят ежегодные разливы реки, в течение тысячелетий обеспечивавшие богатство и плодородие долины Нила?

• Почему планировщики программ здравоохранения в бедных странах не учли, что увеличение численности населения приведет к резкому возрастанию потребности в пищевых продуктах и что без дополнительного производства пищи улучшение здравоохранения обернется для людей недоеданием, а порой и голодом?

Но вернемся к теме времени. Процитирую эмоциональный пассаж В. Довганя [4]: "Большинство людей разбрасываются временем, будто это какой-то мусор. Они его тратят, проводят, транжирят, даже убивают. Разбрасывают драгоценный ресурс времени направо и налево. Вкладывают этот бесценный капитал во всякую второстепенную, малозначимую ерунду. Вы единственный инвестор личного времени. Время странно растяжимо: иногда оно ведет себя, словно эластичная резина, позволяющая вместить в себя массу чувств, действий, переживаний, иногда, словно стальное лезвие гильотины, неумолимо отсекает сутки за сутками и год за годом".

Есть еще одна интересная особенность, которую Р. Флорида [11] назвал "искривлением времени". Не только художники и изобретатели, но люди самых разных профессий (сужу по себе и коллегам-консультантам) сегодня имеют изменчивый и беспорядочный график, работая дома и "развлекаясь" на работе. Главное не расписание, а интенсивное использование времени. Ведь креативность нельзя включить или выключить по звонку.

Многие вещи мы пытаемся делать параллельно, одновременно (раньше считалось, что это под силу только гениям уровня Юлия Цезаря, теперь это удел самых обычных людей). Глобальная экономика с ее бешеной гонкой заставляет сотрудников работать не покладая рук и не считаясь со временем. Вопрос: "А жить-то когда?" – становится риторическим.

Бизнес

Бизнес надо сделать крестовым походом – все облекая в рыцарские одежды.

Д. Деарлав

Мы сваливать не вправе

вину свою на жизнь.

Кто едет, тот и правит,

поехал, так держись!

Н. Рубцов

Понятие о бизнесе у предпринимателя меняется по нескольку раз в жизни. Сначала это, как правило, средство лечения семьи от голодухи, второй этап – трудоустройство родственников и знакомых, одноклассников, однополчан и соседей. Не только сам выжил, но и других подкормил. Потом бизнес – способ доказать, что ты не хуже других, а лучше. Затем – средство выхода на новый уровень отдыха, возможностей, желаний…

Рынок – царство самозванцев. Ты что-то заявляешь, рынок принимает или не принимает тебя и твои заявления. Дальше многим "наевшимся" и успешным хочется получить власть, ворваться в политику, заняться идеологией или создать свою религию. Потребность одаривать сирых и больных приходит не сразу. Как говорил один мой американский приятель, "благотворительность – удел тех, кто уже заработал свои 200 миллионов долларов".

Бизнес -

• это игра (нужны талант, везение, удача, нюх, интуиция, 89 минут простоял на поле, на 90-й забил победный гол);

• технология (гипотезы, прогнозы, планы, бюджеты, сметы и калькуляции);

• психология (возбуждение клиентов, сотрудников, партнеров, подавление, мотивация, стимулирование – игры, в которые играют люди);

• многомерная картинка, к тому же еще и пляшущая во времени.

Бизнес может зависеть от чего угодно:

• от погоды (вы продаете лопаты для очистки от снега, а зима выдалась бесснежной);

• власти (кому-то понравилось место, где стоит ваш ларек, и вас незамедлительно просят освободить площадку);

• криминала (которому показалось, что вы недостаточно почтительны к нему);

• конкурентов (которые натравили на вас сразу несколько проверяющих организаций);

• самих "проверяльщиков" (люди они нередко малообразованные и завистливые, но кушать-то всем хочется);

• собственных сотрудников (размышляющих, не удрать ли к конкуренту или не стать ли самому вашим конкурентом, "прихватив" крупного клиента или ключевого поставщика).

Есть также особенности "страны проживания". Известный шведский консультант Кристер Ферлинг, немало поработавший с российскими предприятиями, сказал об этих особенностях так: "Посмотрите на структуру бизнеса в Западной Европе. Там множество прибыльных компаний, не занимающихся производством. Работа на субподряде. В России же все хотят сами создавать продукцию, строить свою маленькую империю. Успешный псковский производитель колбас не в Питер пошел, а решил производить велосипеды в Пскове. Страна десятиборцев".

А еще меня умиляют разговоры о социальной ответственности бизнеса. Мне всегда казалось, что бизнес невозможен без фантазий (или обмана – кому как больше нравится). И чаще всего он связан с наглым, безостановочным (а нередко хищным и подлым) зарабатыванием прибыли. Об этике бизнеса любят рассуждать миллиардеры и преподаватели-теоретики, далекие от бизнеса. Первые уже могут позволить себе быть этичными, вторые не очень понимают, о чем идет речь.

С другой стороны, именно бизнес (наряду с творцами и мыслителями) – один из важнейших движителей в развитии человечества, и поэтому лучше воспринимать его как неизбежное зло, из которого можно и нужно извлекать пользу. Никто не обижается на двигатель автомобиля за выхлопы – ехать-то надо. Так и бизнес – можно его сколько угодно ругать, законодательно ограничивать, технологически улучшать, но если вам нужно куда-то ехать или лететь, двигатель пригодится.

Государство как социальный институт обязано отнимать у бизнеса часть его прибыли, дабы помогать инвалидам и больным, старым и совсем юным, при этом, однако, не режа курицу, несущую хоть какие-то яйца. К сожалению, наша страна всегда ищет оригинальные пути. В старом фильме звучала песенка: "Эх, российская дорога, семь загибов за версту".

Государство само норовит заняться бизнесом (и делает это, как, впрочем, и иные государства, весьма неэффективно), при этом призывая бизнес к социальной ответственности. Такая смена ролей хороша на эстраде, но не в экономике. В итоге каждый норовит заняться не своим или не совсем своим делом – результаты не заставляют себя ждать.

Еще одна серьезная тенденция – растут разрывы между бизнесами разного масштаба. Хотя я уверен, что никакая глобализация не уничтожит малый и средний бизнес. Во-первых, он нужен самим большим компаниям – в качестве клиентов, поставщиков, разведчиков рынка, наконец. Малый бизнес более мобилен, он берет на себя риски "первопроходства". Во-вторых, существует и постоянно возникает множество небольших, локальных рыночных ниш, куда громадным транснациональным компаниям просто не влезть (размеры не позволяют, да и "призы" там не те, за которые гигантам стоит бороться). И потому глобальные компании регулярно сами порождают "дочек" и "внучек", пытаясь избавиться от "проклятия больших размеров".

Естественно, уцелеет и сам крупный (американцы еще очень любят слово huge – огромный, необъятный) бизнес. Да, крупные компании в большинстве своем неповоротливы, медлительны и бюрократичны, но кто из малых компаний – динамичных, агрессивных, резвых – не мечтает стать крупной компанией (хотя с каждым годом "выбиться в люди" все сложнее)? Так ребенок мечтает скорее повзрослеть, не очень задумываясь о том, что за зрелостью наступает старость со всеми ее печалями.

Чудо-тройка управляет твоим бизнесом – прошлое, настоящее и будущее. Кто коренник в этой упряжке, может ли она двигаться слаженно, согласованно? Отличные кони, жаль, тянут в разные стороны. Прошлое норовит пустить нас по кругу – большой путь и нулевое перемещение в итоге. Настоящее – это самотек, сплав бревен по течению. Будущее? Конек-горбунок или хромая старая кляча? Это самый загадочный конь. Кто правит этой тройкой – ты или другие люди?

Мы часто принимаем внешнюю атрибутику (большие магазины, шикарные офисы, иномарки, заграничный отдых) за признак бизнес-успеха, а бизнес между тем дышит на ладан (примерам несть числа).

Бизнес – это всегда нарушение правил писаных и/или неписаных либо нахождение дырок в правилах (потом эту дырку закроют законом или телами конкурентов, но это будет потом). Серьезные бизнесмены любят еще и писать правила, они нанимают депутатов, министров и губернаторов, сами становятся ими.

При резком росте объемов бизнеса и выходе на другой уровень, где бизнес значительно жестче, меняются и границы представлений, и критерии "хорошо – нехорошо", "нравственно – без нравственно". Формула, мне кажется, проста:

Честность, Порядочность + Богатство = Const

(для каждого человека своя). А дальше – читайте Карла Маркса.

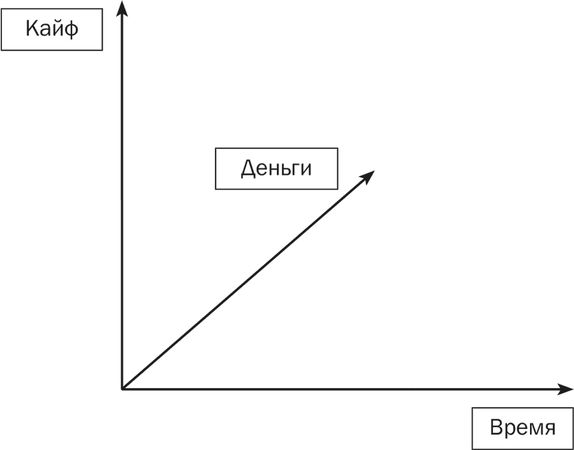

Потому не затихают конфликты на личностном уровне – в частности, желание много зарабатывать у каждого отдельного человека конкурирует с желанием иметь больше свободного времени. В жизненном пространстве "деньги – время – удовольствие, кайф" (рис. 1.1) у многих работающих в бизнесе начинает превалировать первая ось – в алчном варианте деньги ради денег, прибыль ради прибыли, музыка денег.

Рис. 1.1. Оси жизненного пространства

Справедливости ради заметим, что с осью "Кайф" воюют не только деньги, но и время (единственный невосполнимый ресурс). Еще А. В. Суворов, великий наш полководец, говорил: "Деньги дороги, люди дороги, но время дороже". Уже несколько лет я приобретаю книги в интернет-магазинах, и у меня нет к ним особых претензий, кроме одной мелкой – экономя время и силы, я крайне редко теперь вдыхаю запах книжных магазинов и толкаюсь среди книжников, обмениваясь с ними пусть не словами, но хоть взглядами.

Снимается флер романтичности с дружеских и личных отношений. Раньше можно было неделями ждать письма, сетуя на неповоротливость почты и мальчишек, ворующих письма из почтовых ящиков. Сегодня, если ты не получил электронного письма, значит, скорее всего, тебе его не послали. Все меньше становится намеков – некогда, времени нет. Многое из того, о чем раньше стеснялись или стыдились говорить прямо и вслух, сегодня бестрепетно произносится прямым текстом. А средства массовой информации только усиливают эту тенденцию – куда они только не залезают в поисках сенсаций и "жареных" фактов.

Итак, бизнес становится все более наглым и беспардонным (что не может не отражаться на обществе в целом). Может ли бизнес диктовать свою волю рынку? Может, если он монополист, гипнотизер или благотворительный Дед Мороз (дареному коню в зубы не смотрят).

Можете стать монополистом – не брезгуйте. Не можете – тогда не наглейте, внимательно слушайте клиентов, сотрудников, партнеров, изучайте конкурентов, отслеживайте новые перспективные технологии. И самое главное – не останавливайтесь!

Поэт Борис Пильняк много лет назад (сам, конечно, того не подозревая) написал стихи, которые как нельзя лучше подходят к описанию сути движения в бизнесе:

Суровый закон движения – успехи и неудачи,

Суровый закон движения – вперед и только вперед,

Падают – помоги им, но это вовсе не значит,

Что можно замедлить движение, что можно прервать поход.

Мы знаем, что есть усталые, мы видим, что есть отсталые,

Идущие с нами нехотя, пошатываясь и скользя,

Не слушай их тонких жалоб, расхлябанности не жалуя,

Помни одно: в движении задерживаться нельзя.

И если я тоже падаю, без сил и без воли падаю,

Отказываюсь от завтра, движению изменяя,

Оглядываться не надо и слушать не надо,

Не замедляя движения, шагайте через меня.

Видение

Как бы ни кружил караван, сколько бы раз ни менял он направление, к цели он двигался неуклонно. Одолев препоны, снова шел на звезду, указывавшую, где расположен оазис.

П. Коэльо

"Я верю, друзья, караваны ракет…" – это пример видения. Бывают караваны верблюдов, но это другая эпоха. Слышишь "караваны ракет" (и это в пору, когда запуск одной-то ракеты был событием, о котором с пометкой "срочно" сообщали все мировые агентства) – сразу возникает объемность, много смыслов, пересечений, переплетений. "Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды, на пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы". В этом видении (стихи принадлежат перу В. Войновича) не просто формулировка фантастической цели, в нем утверждается, что она реальна и достижима. Эффект реальности достигается точными деталями – следы на пыльных тропинках, караваны ракет.

А вот другое видение, сформулированное Генри Фордом в начале прошлого века. Надо сказать, что в ту пору основным средством передвижения в городах были лошади, остро стояла проблема утилизации конского навоза. Газеты отводили этой проблеме целые полосы, обвиняя правительства в нежелании вкладывать средства в решение этой серьезной проблемы. Автомобили, крайне немногочисленные, были предметом роскоши, а не средством передвижения.

И вот в это самое время прозвучали удивительные слова Г. Форда:

Я построю автомобиль, доступный великому множеству людей. Его цена будет столь низкой, что любой человек, имеющий хорошую заработную плату, будет в состоянии купить такой автомобиль и вместе со своей семьей наслаждаться благословенными часами отдыха на огромных открытых просторах Божиих.

Когда я завершу это начинание, каждый сможет позволить себе иметь автомобиль и будет его иметь. С наших дорог исчезнут лошади, и мы дадим работу и хорошие заработки большому числу людей.

Уже первая фраза его видения берет быка за рога: "я построю автомобиль, доступный великому множеству людей". Иначе говоря, я превращу средство роскоши в обычный предмет первой необходимости (простой, надежный и недорогой). Вам нужны доказательства? "Его цена будет столь низкой…" Итак, автомобиль – это цель? Нет. Форд поднимается выше – "и вместе со своей семьей наслаждаться благословенными часами отдыха на огромных открытых просторах Божиих". Песня! Человек же не лошадь, чтобы все время работать. Автомобиль даст ему и его семье свободу отдыха, свободу передвижения.

Основные мысли повторяются по несколько раз и буквально вколачиваются гвоздями в головы современников: "каждый сможет позволить себе иметь автомобиль и будет его иметь". Дальше мимоходом наносится сильнейший удар по основным конкурентам: "с наших дорог исчезнут лошади" (вместе с конским навозом и обвинениями правительств в бездеятельности). Особенно изящен финал. В начале было сказано: "любой человек, имеющий хорошую заработную плату, сможет купить автомобиль", в финале: "мы дадим работу и хорошие заработки большому числу людей".

Итак, мы нашли чудодейственное лекарство от всех проблем и болезней – безработицы, безденежья, невозможности хорошо отдохнуть и конского навоза. Это автомобиль. Вы сами будете собирать это "чудо", покупать его, ездить на нем. Для того чтобы "чудо" стало реальностью, пришлось открыть и внедрить конвейер, наладить массовое производство, научную систему организации труда, ибо только эти достижения позволяли производить автомобили хорошо и сравнительно дешево ("модель Т" стоила лишь 850 долл., она продержалась в производстве 19 лет, и за это время было выпущено 15,5 млн автомобилей). Но все эти замечательные сами по себе открытия вторичны по сравнению с фордовским видением.

На той же идее "чуда" основано видение У. Диснея, но подает он свою идею совсем иначе:

Идея Диснейленда проста. Это место, где люди обретают счастье и узнают новое. Это место, где родители и дети приятно проводят время вместе; место, где учителя и ученики открывают большие возможности познания и обучения.

Там пожилые люди смогут утолить свою ностальгию по минувшим дням, а молодые – насладиться вызовами будущего. Там для всеобщего обозрения и изучения будут представлены чудеса Природы и чудеса, созданные Человеком. Диснейленд основан на тех идеалах, мечтах и суровых, но достоверных фактах, которые создали Америку, и посвящен этим идеалам, мечтам и фактам. Уникальное оборудование Диснейленда позволит наглядно продемонстрировать эти мечты и факты, превратить их в источник отваги и вдохновения для всего мира.

Диснейленд будет понемножку и ярмаркой, и выставкой, и площадкой для игр, и общественным центром, и музеем живых фактов, и местом, где можно увидеть красоту и волшебство. Он вберет в себя достижения, радости и надежды мира, в котором мы живем. И он будет напоминать и показывать нам, как сделать все эти чудеса частью нашей жизни.

Снова все начинается с уверения, что идея проста и общедоступна. Складывается впечатление, что "простота" понимания и использования в Америке ценится выше иных достоинств. А вот дальше Дисней (в отличие от Форда) начинает сегментировать возможных клиентов. Родители и дети, учителя и ученики, пожилые и молодые. Каждому предлагается что-то свое, и каждый должен найти себя в диснеевской картинке. Ключевые слова, как и Форд, Дисней вколачивает в сознание, по несколько раз их повторяя: "чудеса, идеалы, мечты и факты".

Чем же будет Диснейленд? А чем хотите, тем и будет. У него много граней – и ярмарка, и выставка, и музей, и площадка игр. Нынешние специалисты назвали бы это многофункциональностью. Главная цель – сделать чудеса частью нашей жизни. Так и хочется выдать лозунг: "Чудеса – в жизнь!"

А вот как формулировал свое видение д-р Мартин Лютер Кинг: