Кроме того, сложились предпосылки для перехода от статического структурно-функционального моделирования систем качества к их динамическому моделированию, при котором названные выше три элемента будут рассматриваться как функции времени. К этому вопросу мы еще вернемся, когда поведем речь о развитии и формировании систем качества следующего поколения.

Далее мы будем в основном применять не термин система управления качеством, а его краткий вариант - система качества. Так удобнее. При этом смысл его останется тем же и будет соответствовать только что приведенному определению.

4.2. Виды и классификация моделей систем качества

В практической деятельности по организации работ в области качества, особенно на начальных стадиях разработки системы качества или при подготовке ее к сертификации, возникают трудности c выбором формы представления системы, а также c обеспечением сопоставимости разных форм, выявлением общих и особенных свойств. До некоторой степени преодолению затруднений такого рода помогает классификация.

В нашем случае классификацию систем качества, их описание, анализ мы будем выполнять не на реальных системах - это практически невозможно - а на их моделях. Рассматривать модели, их особенности и свойства мы будем, опираясь на те определения, которые даны в весьма авторитетных словарях.

Из "Словаря иностранных слов" узнаем, что модель - [фр. modеle ‹ ит. modello ‹ лат. modulus] - мера, образец.

В словаре русского языка под словом модель понимается образцовый экземпляр какого-либо изделия, а также образец для изготовления чего-либо. Приведены и такие толкования:

"… 4. Воспроизведение или схема чего-либо, обычно в уменьшенном виде

… 5. Вспомогательный объект (или модель системы), заменяющий изучаемый объект, представленный в наиболее общем виде".

"Советский энциклопедический словарь" (1980) дает понятию модель семь определений. Мы выбрали следующие два, наиболее близкие нашим задачам.

Модель - это образец (эталон, стандарт) для массового изготовления каких-либо изделий или конструкций; тип, марка изделия.

В широком смысле модель - это либо образец (мысленный или условный: изображение, описание, схема, чертеж, график, план, карта и т. п.) какого-либо объекта, процесса или явления ("оригинал" данной модели), используемый в качестве его "заместителя", "представителя".

Таким образом, к моделям систем качества допустимо, а по теоретическим и практическим соображениям просто необходимо, относить то, что представлено в "Рекомендациях по разработке на предприятиях комплексных систем управления качеством продукции на базе стандартизации", стандартах ИСО серии 9000 на системы менеджмента качества. Разнообразные модели систем качества присутствуют также в национальных и отраслевых стандартах, в рекомендациях по разработке систем качества, в научной литературе, их рассматривают на лекционных и семинарских занятиях для студентов и т. д. Все эти модели абстрактны.

Реальные же системы существуют только в действующем производстве продукции, в сфере услуг. Они - материальны. В них все факторы и условия обеспечения качества, управляющие звенья, правила их действий реально воплощены и задействованы в общем производственном процессе и системе управления предприятием. Реальные системы качества в бо льшей или меньшей мере соответствуют или не соответствуют своим абстрактным, идеальным прототипам-моделям. Последнее создает в практической работе почву для очень серьезной, можно сказать, деликатной ситуации.

Дело в том, что по правилам проведения сертификации систем качества реально действующая в производстве система должна строго соответствовать требованиям нормативного документа, по которому проводится сертификация, т. е. своей нормативной модели. В случаях установления несоответствия действующая система не может быть сертифицирована. Предприятие, фирма не получит сертификат на систему качества со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.

В жизни, если объективно смотреть на вещи, такая опасность существует чуть ли не в каждом случае проведения сертификации действующей системы качества. И потому весьма часто, вопреки производственной необходимости и соображениям эффективности, предприятие, представляющее систему качества к сертификации, уступает формальным требованиям, деформирует реальную систему, подгоняя ее под нормативную модель. Ни к чему хорошему это не приводит.

Другой вариант менее опасен, c точки зрения последствий, но он связан c моральными издержками, профессиональной честью экспертов, нарушением этических норм. Обнаружив, что реальная система качества не соответствует абстрактной схеме, описанной в нормативном документе, эксперты, осуществляющие сертификацию, "не замечают" расхождений c нормативной моделью и, отступая от действующих правил, дают положительное заключение о соответствии, в результате чего система качества "сертифицируется". Так мы сталкиваемся c вопросами морали и профессиональной этики в деятельности по качеству.

Чистота моральных принципов тревожит не только ученых и специалистов нашей страны. Об этих проблемах, например, говорится в книге немецкого автора Э. Крайнера, который c тревогой отмечал наличие ситуации c недобросовестной оценкой систем качества. Чтобы помочь специалистам, экспертам по системам качества в неловких ситуациях, в которых они порой оказываются, в стандарте ИСО 8402 к термину система качества были даны такие два примечания:

"1. Масштабы системы качества должны соответствовать задачам обеспечения качества.

2. В связи c требованиями контракта, обязательными предписаниями и проведением оценки может быть затребовано наглядное доказательство применения определенных элементов системы".

Но нужно иметь в виду, что эти примечания были приведены в терминологическом стандарте, а не в методических и нормативных документах по проведению сертификации систем качества, поэтому на практике не использовались.

Проблем морально-этического, нравственного характера в организации работ по качеству великое множество, и в этой книге мы еще не раз обратимся к ним и даже посвятим этим вопросам специальную главу. А пока следует подчеркнуть: работа в рамках систем качества - есть совместный труд, взаимодействие людей в экономической области, которое в соответствии c требованиями и правилами системы и в согласии c нравственными нормами обеспечивает всем участникам необходимые средства к достойному существованию и созданию высококачественной продукции для потребителей.

Опыт позволяет утверждать, что практически нет реальных систем качества, которые полностью соответствовали бы абстрактным нормативным системам, представленным в виде той или иной модели, в том числе и нормативной. Тем не менее, не следует считать абстрактные модели систем качества бесполезными. Как раз наоборот, нужно всячески развивать методологию их разработки, поскольку во всех случаях поиск рациональных, эффективных форм и методов организации деятельности по улучшению качества продукции начинается c абстрактных моделей.

Известно, что повышение степени соответствия реальных систем качества их проектным или нормативным прототипам в виде моделей достигается лишь совместной работой создателей моделей и тех, кто их реализует на практике. По этой причине при разработке системы качества специализированной консалтинговой фирмой в состав бригады разработчиков обязательно должны включаться специалисты предприятия-заказчика из числа руководящего персонала, хорошо знающие производственную структуру предприятия, распределение полномочий и управляющих функций между подразделениями.

После этих предварительных, но, на наш взгляд, принципиально важных размышлений переходим к дальнейшему углублению классификации моделей систем качества. Одним из основных классификационных признаков является назначение таких моделей. По этому признаку абстрактные модели делятся на такие группы:

- абстрактно-исследовательские;

- абстрактно-проектировочные;

- абстрактно-нормативные.

Каждая из этих трех групп имеет свое назначение и степень детализации.

Абстрактно-исследовательские модели. Как следует из названия, модели разрабатываются c целью исследования природы систем качества, выявления в них общих и специфических структур, обусловленных характером продукции, типом производства, масштабом предприятий, отраслевой спецификой, а также выявления общих закономерностей функционирования и формирования систем качества. При помощи таких моделей удается в предварительном порядке определять конфигурации структур систем качества, находить возможности их упрощения, подходы к оптимизации, разрабатывать варианты схем прямых и обратных связей и их информационного наполнения. На основе абстрактно-исследовательских моделей составляются рекомендации по созданию и повышению эффективности реальных систем качества, их типизации, унификации и стандартизации.

Абстрактно-проектировочные модели имеют практическую направленность и широко используются предприятиями при создании реальных систем, особенно на начальных этапах работы. Главная задача, которую решают c помощью моделей этого типа, заключается в том, чтобы результаты исследований, выполненных на основе моделей первой группы, приложить к конкретному производству и при этом создать реальную эффективную систему, параметры которой соответствовали бы тем, что заложены в абстрактно-нормативной модели.

Абстрактно-нормативные модели создаются для установления в той или иной форме требований к построению систем качества. Типичными представителями этого вида являются модели, описанные в стандартах ИСО серии 9000 и аналогичных национальных стандартах.

В исследовательских и практических целях весьма продуктивно классифицировать модели по способу представления. Здесь можно выделить три группы:

- описательные;

- графические;

- смешанные.

Приведем примеры достаточно типичных представителей каждой из указанных групп.

Весьма характерной описательной моделью являются уже упоминавшиеся "Рекомендации по разработке на предприятиях комплексных систем управления качеством продукции на базе стандартизации" 1974 г., где содержится достаточно подробное словесное описание модели КС УКП. К этой группе моделей относятся и стандарты ИСО серии 9000, впервые опубликованные Международной организацией по стандартизации (ИСО) в 1987 г. В этих документах в текстовой, словесной форме даны описания систем качества, сформулированы их цели и задачи, изложены функции и обязанности подразделений предприятий, должностных лиц, приведены требования, которым должна соответствовать система.

Описательная форма моделей систем качества распространена наиболее широко. Объясняется это двумя обстоятельствами: во-первых, чрезвычайной множественностью участвующих субъектов, глубокой дифференциацией и разнообразием решаемых задач и огромным массивом движущейся в системах качества технической, организационной и экономической информации; во-вторых, ранней стадией профессионального осмысления участниками производственных процессов, недостаточностью опыта в использовании системного подхода к организации деятельности в области качества.

Последнее обстоятельство не позволяет пока применять стандартную или хотя бы широко распространенную, как это принято в технических или информационных системах, символику, отражающую элементы систем качества, их параметры, функции и другие конкретные черты, стороны и свойства. Работы в этом направлении ведутся.

Описательные модели позволяют представить систему управления качеством во всех подробностях, и в этом их большое преимущество. В то же время, на их основе очень трудно наглядно представить общую структуру, увидеть основные элементы, схему прямых и обратных связей между ними. Такого рода затруднения остро ощущаются при проектировании систем качества, их внедрении и сертификации.

Преодолевать указанные затруднения в некоторой мере позволяют графические модели. Их разработка особенно активизировалась в последнее время в связи c развитием компьютерной графики. Группа графических моделей систем качества относительно многочисленна. Ее представители заслуживают достаточно подробного описания. Дело в том, что каждая из моделей отображает в разной форме, c разной степенью детализации и c разных ракурсов содержательную сущность систем качества.

К числу первых попыток выразить в графической форме действия по улучшению качества относится схема, представленная на рис. 4.1. Так изобразил в самом общем виде модель системы качества американский ученый и специалист по статистическим методам У. Э. Деминг во время семинара для японских специалистов в 1950 г. Он же дал ей краткую, но очень емкую характеристику: "Эта диаграмма, как я полагаю, чрезвычайно проста для понимания, я ее нарисовал в виде "колеса", разделенного на четыре сектора. Колесо катится вдоль линий "идеи, касающиеся качества продукции" и "чувство ответственности за качество продукции". Очень важно, что все четыре части колеса непосредственно соединены друг c другом без какого бы то ни было начала или конца. Именно по этой причине я нарисовал круг".

Рис. 4.1. Первая модель системы качества

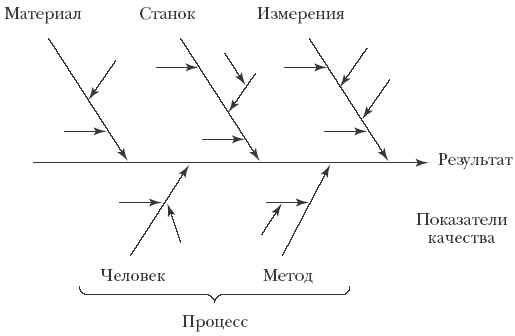

К числу удобных, простых и функциональных графических моделей, применяемых в системах управления качеством, относится завоевавшая широкую популярность модель, которую предложил японский ученый Каору Исикава (рис. 4.2). Ее обычно называют диаграммой причин и следствий, а еще чаще "рыбий скелет" или "рыбья кость". В самом деле, похоже!

Но такая форма модели еще не дает представления о построении системы качества, тем не менее, показывает целеустремленные на качество последовательно осуществляемые разнохарактерные действия и взаимосвязи между ними. Время создания этой модели автор относит к 1952 г.

К числу первых графических моделей систем качества относится и принципиальная схема механизма управления качеством продукции, показанная в предыдущей главе на рис. 3.2. Эта модель разработана в середине 60-х годов. Здесь уже представлены основные элементы воздействия, прямые и обратные связи и, что весьма существенно, - присутствует план по качеству.

Одновременно c принципиальной схемой механизма управления качеством продукции в 60-х годах на страницах русского перевода брошюры голландских специалистов Дж. Этингера и Дж. Ситтига была приведена модель, названная "петлей качества" (рис. 4.3). Она наглядно демонстрирует многие этапы, последовательно осуществляемые в процессе создания, изготовления и использования продукции. По существу, это детализация модели Деминга. Вид "петли качества" c тех пор обогатился лишь некоторыми дополнениями, и в стандартах ИСО серии 9000 она представляется почти такой же, как изображена на этом рисунке.

Рис. 4.2. Диаграмма причин и следствий

В схеме "петли качества" требования к качеству, план качества в четко выраженной форме не представлены. По этой причине, как правило, при использовании петли качества приходится специально делать дополнения, оговаривать требования к качеству. Так, в первой редакции стандартов ИСО серии 9000 в разъяснениях относительно петли качества было специально оговорено: "По характеру воздействия на этапы петли качества в системе качества могут быть выделены три направления: обеспечение качества, управление качеством, улучшение качества". Такое дополнение позволяет догадываться, что в системе качества план по качеству присутствует.

Логическим продолжением восходящего развития графического отображения моделей систем качества является схема механизма управления качеством продукции предприятия, приведенная в главе 3 на рис. 3.3. Так же, как в модели, показанной на рис. 3.2, здесь присутствует план по качеству, указаны основные прямые и обратные связи.