Учебное пособие посвящено вопросам развития инфраструктуры городских и сельских населенных пунктов Российской Федерации. Рассматриваются современное состояние и методические подходы к развитию инфраструктуры в условиях многообразия форм собственности. Обобщен современный практический опыт развития населенных пунктов, основанный на нормативно-правовом государственном регулировании земельно-имущественных и градостроительных отношений.

Для студентов, обучающихся по специальности "Государственное и муниципальное управление", преподавателей вузов, специалистов в области государственного управления.

Содержание:

-

Введение 1

-

Глава 1 - Общая характеристика муниципальных образований 2

-

Глава 2 - Пространственная инфраструктура муниципальных образований 12

-

Глава 3 - Инженерная инфраструктура муниципальных образований 25

-

Глава 4 - Транспортная инфраструктура муниципальных образований 32

-

Глава 5 - Социальная инфраструктура муниципальных образований 36

-

Литература 47

-

Примечания 48

Инфраструктура муниципальных образований

Под редакцией П.В. Кухтина

Допущено

Советом Учебно-методического объединения вузов России по образованию в области менеджмента в качестве учебного пособия по дисциплине "Инфраструктура муниципальных образований" специальности "Государственное и муниципальное управление"

Рецензенты:

И.Ю. Беляева, заведующая кафедрой государственного, муниципального и корпоративного управления ФГОУ ВПО "Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации", д-р экой, наук, проф.,

Т.Г. Морозова, проф. кафедры региональной экономики и управления Всероссийского заочного финансово-экономического института, д-р геогр. наук

Левов А.А. – начальник отдела ФГУП ФКЦ "Земля", канд. экон. наук

Введение

Учебное пособие посвящено вопросам развития инфраструктуры городских и сельских населенных пунктов Российской Федерации и рассматривает широкий спектр проблем и вопросов, связанных с практической деятельностью в этой сфере.

Изменившиеся условия, связанные с реформированием местного самоуправления, земельно-имущественных отношений, преобразованием уклада жизни населения, требуют детальных исследований и дополнений теоретических и методологических основ, высокого уровня подготовки выпускников вузов.

Объективные изменения, происшедшие за последние 15 лет в экономических и правовых отношениях между основными участниками градостроительной деятельности в поселениях, определили новые требования к развитию инфраструктуры городских и сельских населенных пунктов, задали новый уровень знания этих сложных социальных процессов. В настоящее время на законодательном уровне уже закреплены правила, которые необходимо соблюдать в ходе проектирования при рассмотрении земельных вопросов территориального развития города и реконструкции застройки. Они включают бережное отношение к объектам и территориям всех видов собственности, сохранение природного комплекса и культурного наследия, обеспечение безопасности территории и окружающей среды, а также устойчивое состояние и планомерное развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, удовлетворение социальной потребности в развитии рынка жилья и разнообразии типологии жилищного строительства, формирование полноценной жилой среды.

Расположение сооружений, устройство систем и процессов должны обусловливаться производственными, эксплуатационными и естественными факторами среды (география, ландшафт, освещение, роза ветров, распределение воздушных потоков и пр.), требованиями эргономики и оптимальным использованием пространства и т. п. При их проектировании необходимо использовать методы кибернетики, эргономики и теории надежности, учитывать максимум природных и экологических факторов.

При всей множественности факторов, влияющих на масштаб или направление развития поселений, основная задача, которая ставится при разработке концепции, – выявление ресурсного потенциала, в котором территориальные ресурсы определяют масштаб развития поселения.

Оценка территориальных ресурсов основывается на комплексном исследовании состояния всей территории: как застроенной, так и незастроенной. При этом оцениваются весь природно-ресурсный потенциал и возможности развития транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктуры. Выявляются санитарно-гигиеническое качество территории, ограничения по ее освоению, связанные с охраной природного комплекса, историко-культурного наследия, источников водоснабжения, использованием полезных ископаемых, защитой от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В районах сложившейся застройки дополнительно проводятся исследования нереализованного строительства в проектах планировки (проектах застройки) кварталов и микрорайонов, осуществляется экспертная оценка возможности повышения плотности застройки сложившихся микрорайонов. При этом намечаемые мероприятия по уплотнению застройки одновременно должны преследовать цель улучшения ее санитарно-гигиенических и планировочных качеств.

В результате экстенсивного развития поселений в предшествующие десятилетия производственные зоны включают большой резерв территорий, которые с успехом могут быть использованы как для размещения и развития промышленных и коммунально-складских объектов, так и для расширения жилых зон.

Такие исследования проводятся в ходе разработки проектов генеральных планов. С выделением концепции разработки генпланов в самостоятельную стадию все исследования необходимо проводить в ее рамках. В противном случае решения по территориальному развитию поселения рассматриваются как необоснованные.

Полноценное комплексное изучение состояния территорий в сочетании с экономической оценкой освоения каждой из площадок позволяет выявить приоритеты их функционального использования и этапы освоения, что в большинстве случаев впоследствии исключает необходимость разработки вариантов территориального развития поселения.

Кроме того, за пределы черты поселения выходит решение проблем сохранения и развития природного комплекса, организации зеленой зоны и развития рекреационных территорий, расширения территорий садово-дачного и малоэтажного строительства, решение вопросов развития внешних транспортных связей и очистки территории, комплексное решение защиты поселения и территории от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Поэтому перспективное развитие инфраструктуры поселения должно быть зафиксировано в распорядительных документах тех органов местного самоуправления, которые осуществляют свою деятельность на территории, охваченной градостроительными преобразованиями. При всей важности многих проблем перспективного развития поселений в этом учебном пособии рассматривается наиболее приоритетная из них – проблема территориального развития. Это обусловлено необходимостью решения такой социальной задачи, как повышение уровня жилищной обеспеченности населения России до уровня передовых западных стран и создание благоприятной среды проживания.

В учебном пособии обобщен современный практический опыт развития населенных пунктов, основанный на нормативно-правовом государственном регулировании земельно-имущественных и градостроительных отношений на территории городских и сельских населенных пунктов. Рассматриваются концептуальные основы развития инфраструктуры в городских и сельских населенных пунктах России, а также раскрываются основы государственного регулирования и стандартизации градостроительной деятельности.

В книге использован целый ряд примеров, связанных с инфраструктурой Москвы и Московской области. Авторы исходят из того, что Москва представляет собой огромный город со сложной структурой, центр подмосковной агломерации, политический, культурный, экономический, финансовый, научный и образовательный центр, сосредоточение множества транспортных, демографических, национальных проблем. Соответственно этому московские и подмосковные городские и сельские муниципальные инфраструктуры должны решать огромное количество разнообразных задач. В этом смысле проблемы и решения Москвы и Подмосковья показывают другим муниципальным образованиям их не столь отдаленное будущее, могут рассматриваться как полигон, место проверки идей, взглядов и практики развития городских и сельских инфраструктур, и в этом отношении их опыт является значимым достоянием всей муниципальной России.

В учебном пособии использованы нормативные материалы, предоставляемые программным продуктом "КонсультантПлюс".

Принимая во внимание актуальность и новизну предмета, авторы учебного пособия будут благодарны за все замечания и предложения по структуре и содержанию курса.

Глава 1

Общая характеристика муниципальных образований

1.1. Типология муниципальных образований

Муниципальное образование – это система с интенсивными внешними связями. Что касается внутренних связей, формирующих целостность системы, то эти связи являются более сильными в муниципальном образовании, состоящем из одного городского или сельского населенного пункта, и гораздо более слабыми в том случае, когда в состав муниципального образования входит несколько населенных пунктов. В городском или сельском поселении, состоящем из нескольких населенных пунктов, расстояния между ними чаще всего составляют несколько километров (иногда свыше 10), в муниципальном районе – десятки, а иногда и сотни километров. В дальнейшем под муниципальным образованием как системой подразумевается муниципальное образование в составе одного населенного пункта.

При этом одна социально-экономическая система может быть подсистемой другой социально-экономической системы. Город – как социально-экономическая система – является подсистемой региона и государства. В этих системах город выполняет множество различных функций: административную, производственную, транспортную, образовательную, культурную, научную и др.

Что характеризует город как социально-экономическую систему?

Состояние - это мгновенная (статическая) характеристика системы, ее параметры, множество свойств, которыми обладает система в определенный момент времени. Без знания состояния города в соответствующий момент принятие обоснованного решения по какому-либо вопросу невозможно.

Поведение - способность и закономерности перехода системы из одного состояния в другое, изменения ее параметров. Если состояние города – это его статическая характеристика, то поведение – динамическая. Анализ ситуации в городе всегда должен производиться в динамике.

Коммуникативность - характеристика степени плотности связей (коммуникаций) системы с внешней средой. Для города она весьма велика. К числу таких связей относятся производственные, транспортные, культурные, научные, информационные и др. Эти связи необходимо постоянно учитывать в управлении городом.

Устойчивость - важное условие нормальной жизнедеятельности города. Город не может и не должен быть равновесной системой. Он заинтересован во внешних воздействиях, благоприятно влияющих на его изменение, развитие (устойчивое развитие), но в то же время город должен быть устойчивым к неблагоприятным воздействиям. Город как система обязан обладать запасом устойчивости, иметь возможности противостоять неблагоприятным воздействиям. С устойчивостью системы связано такое ее свойство, как адаптивность – способность приспосабливаться к изменяющимся условиям функционирования.

Самоорганизация - свойство социальных и социально-экономических систем. Люди имеют свои частные цели и интересы, далеко не всегда совпадающие с целью системы как единого целого. Для достижения общих целей системы люди должны договориться между собой, в известной мере ограничить свои частные интересы во имя системных (общих) интересов, что и выступает самоорганизацией в человеческом обществе. Самоорганизация города как системы, построенной на принципах местного самоуправления, проявляется в формах прямого волеизъявления населения (например, на референдуме, решения которого обязательны для всех), а также в деятельности органов местного самоуправления, наделенных необходимыми полномочиями от имени населения.

Следующим свойством социальных и социально-экономических систем является их слабая структурированность. Это означает, что состав подсистем, элементов и взаимосвязей между ними установлен не в полном объеме, а лишь частично, и имеется некоторая доля неопределенности. Поведение такой системы не может быть описано с помощью строгих математических формул, однако современные методы системного анализа и имитационного моделирования позволяют осуществлять вероятностное прогнозирование поведения таких систем.

Структура города как системы. Для управления муниципальным образованием как системой необходимо провести ее структуризацию и рассмотреть основные подсистемы. Характер структуризации любой социально-экономической системы зависит от цели исследования и может осуществляться с разной степенью детализации. В этом смысле он носит субъективный характер. Предлагаемая предметная структуризация города отражает его основные материально-вещественные компоненты, их балансовые пропорции и внутрисистемные связи. Территориальная структуризация города на жилые, промышленные и иные зоны, микрорайоны, кварталы и т. д. позволяет осуществлять рациональную планировку и застройку городской территории.

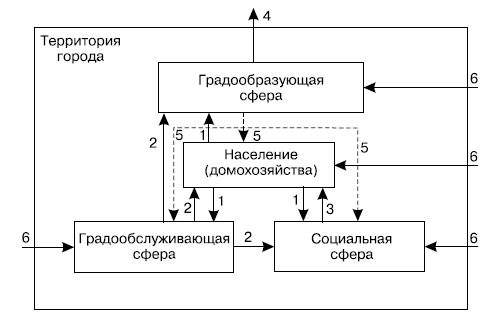

В материально-вещественной структуре города (рис. 1.1) можно выделить следующие главные подсистемы:

1) территория;

2) население;

3) градообразующая сфера;

4) градообслуживающая сфера или городское хозяйство;

5) социальная сфера.

Рис. 1.1. Материально-вещественная структура муниципального образования:

1 – трудовые ресурсы; 2 – продукция и услуги городского хозяйства; 3 – услуги социальной сферы; 4 – продукция и услуги градообразующих предприятий; 5 – часть продукции и услуг градообразующих предприятий, реализуемая внутри города; 6 – продукция и услуги со стороны

Под градообразующими понимаются предприятия и организации, продукция или услуги которых в основном поставляются за пределы города. Чаще всего это крупные предприятия. Благодаря градообразующим предприятиям реализуется принцип территориального разделения труда в системе государства и региона. Состав градообразующей сферы города во многом предопределяет лицо, облик города, профессиональную и квалификационную структуру трудоспособного населения. Специфика отрасли или отраслей градообразующей сферы предопределяет стиль жизни в городе. Градообразующая сфера дает работу населению, формирует налоговую базу города, может предоставлять населению отдельные коммунальные (тепло, вода) и социальные (здравоохранение, культура и др.) услуги. Градообразующие предприятия, как правило, не являются объектами муниципальной собственности.

Градообслуживающая и социальная сферы формируют в совокупности городскую инфраструктуру. Градостроительный кодекс Российской Федерации подразделяет городскую инфраструктуру на инженерную (здания, сооружения), транспортную (коммуникации) и социальную.

Основная часть продукции и услуг предприятий, организаций и объектов городского хозяйства и социальной сферы реализуется внутри города. Спрос на их продукцию и услуги зависит от численности населения города, его возрастного, профессионального и квалификационного состава который в свою очередь, определяется развитием градообразующей сферы. Предприятия градообслуживающей сферы обеспечивают содержание жилищного фонда, предоставляют населению жилищные, коммунальные, транспортные, бытовые, торговые и другие услуги. Одновременно они оказывают коммунальные и транспортные услуги предприятиям социальной сферы, частично градообразующим предприятиям и создают рабочие места. Предприятия и организации градообслуживающей сферы могут представлять практически все формы собственности. Большинство этих предприятий являются малыми и средними, однако в их совокупности градообслуживающая сфера является достаточно крупным работодателем.

Учреждения и организации социальной сферы предоставляют населению медицинские, образовательные, культурные, досуговые, физкультурно-спортивные и другие услуги, создают рабочие места. Значительная часть объектов социальной сферы города полностью или частично содержится за счет средств местного бюджета, хотя отдельные учреждения могут быть частными и самоокупаемыми (стоматологические клиники, плавательные бассейны, организация ряда зрелищных мероприятий и др.) и государственными (крупные объекты межмуниципального, регионального и межрегионального значения). С развитием рыночных отношений доля частного сектора в оказании социальных услуг населению возрастает.

Таким образом, если первопричиной возникновения города явилось создание градообразующего предприятия, то при расчете численности трудоспособного населения города необходимо учитывать потребности не только этого предприятия, но и городского хозяйства и социальной сферы. С учетом неработающего населения соотношение численности населения города и численности работников градообразующих предприятий (градообразующий коэффициент) может составлять 4–5 и более, в зависимости от конкретных условий. Этот коэффициент имеет важное значение при проектировании города.

И градообразующие предприятия, и объекты городской инфраструктуры нуждаются в различных ресурсах, поставляемых из внешней среды. Однако встречное предложение товаров и услуг во внешнюю среду, за которые можно приобрести ресурсы для всех сфер города, обеспечивает в основном градообразующая сфера. Отсюда следует вывод, что экономическое положение градообразующих предприятий оказывает решающее влияние на все стороны жизни города.

Всякая система является более или менее открытой и связана с внешней средой. Под внешней средой понимается множество систем, подсистем и элементов, которые не входят в состав изучаемой системы, но изменение состояния которых вызывает изменения в ее поведении.