Деятельность концерна "Беллегпром" в этот период была подчинена дальнейшему выполнению программы модернизации отрасли, принятой еще в советские времена (в 1988 году) и предполагала проведение до 1995 года масштабного обновления основных фондов, наращивания объемов, ассортимента и качественных характеристик продукции легкой промышленности. В рамках программы планировалось реализовать несколько десятков инвестиционных проектов, включая строительство новых производств и реконструкцию уже действующих. Наиболее значительными были проекты по строительству хлопкопрядильной фабрики в Жодино и фабрики нетканых материалов в Микашевичах, реконструкции отделочной фабрики на Барановичском производственном хлопчатобумажном объединении, возведению нового отделочного производства в Кобрине, реконструкции и строительству отделочной фабрики на Минском камвольном объединении, выносу на новую площадку прядильного производства Минского суконного комбината, строительству фабрики смесовой пряжи в Быхове, техническому перевооружению Гродненского производственного прядильно-ниточного объединения. Однако в связи со сложным экономическим положением, в котором страна оказалась в начале 1990-х годов, большинство проектов не было реализовано, а по осуществленным позже неоднократно возникали претензии со стороны правоохранительных органов. Задачи, которые ставились перед легкой промышленностью Белоруссии в конце 1980 – начале 1990-х, были так и не выполнены. Такая же ситуация наблюдалась и в машиностроении и электронной промышленности, что привело к резкому их падению в 1994–1995 гг.

Другая группа отраслей, использующая импортное сырье и полуфабрикаты (топливная, черная металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность), имела несколько иную тенденцию. В 1992–1994 г.г. именно эти отрасли лидировали по темпам падения производства. Однако в 1995 г., когда цены на ввозимое сырьё стабилизировались, а для доллара США был определён жёсткий курс, налаживалась продажа валюты государством (отобранной у самих же предприятий) для отраслей-импортеров возникли весьма благоприятные условия хозяйствования. И как следствие – стабилизация производства в черной металлургии и значительный прирост производства в топливной, химической и нефтехимической отраслях. Такое состояние дел был характерно для металлургической отрасли промышленности, которую представляли 7 предприятий, на протяжении 1990-х годов входивших в структуру специального отдела управления развития машиностроения и металлургии Министерства промышленности. Главным предприятием отрасли являлся Белорусский металлургический завод (БМЗ), на который приходилось около 95 % всего объема производства черной металлургии в стране.

Радикальные изменения в области цен, системы кооперации, условий внешней торговли, произошедшие в 1992–1995 гг., сказались на структуре белорусского производства (Табл. 2).

Таблица 2

Изменения в отраслевой структуре промышленной продукции (1991–1995 гг.,% к валовой продукции)

Наряду со сдвигами, вызванными изменением соотношения цен на продукцию разных отраслей, в экономике шли процессы по преобразованию отраслевой структуры занятости, средств развития и производства продукции. Спад в наукоемких отраслях машиностроения был обусловлен не только сокращением поставок комплектации из других республик СНГ, но и насыщением рынков бывшего СССР импортными компьютерами, бытовыми товарами и т. д., которым белорусские товары существенно уступают по уровню качества. Ухудшение условий производства в этих отраслях отрицательно сказалось на уровне оплаты труда. Если в 1990 г. средняя заработная плата, например, в приборостроении была выше, чем по промышленности в целом, на 4 %, то в 1993 г. она составила лишь 75,7 % от среднепромышленного уровня. Результатом такой ситуации стал интенсивный уход работников из высокотехнологичных отраслей машиностроения в другие сферы. При общем уменьшении численности промышленно производственного потенциала за 1992–1993 гг. на 7,1 % сокращение количества занятых в приборостроении составило 17,4, в электротехнической промышленности – 16,5, в станкостроении – 14,3 %. Следует также отметить, что с момента обретения Республикой Беларусь государственного суверенитета шел процесс неуправляемого сокращения и структурной трансформации научно-технического потенциала. Если в 1990 г. численность работников науки и научного обслуживания превышала 102 тыс. человек, что составляло 2 % общей численности занятых в народном хозяйстве, то в 1995 г. эти показатели снизились до 45,7 тыс. человек и 1 % соответственно.

На протяжении 1992–1995 гг. правительство РБ достаточно последовательно боролось с происходившими структурными сдвигами путем дотирования предприятий – потенциальных банкротов. Финансовая поддержка убыточных предприятий без их коренной реконструкции лишь откладывала, но не ликвидировала опасность краха значительного сектора белорусской промышленности. Попытки сохранить прежнюю структуру привели к "проеданию" коллективами убыточных предприятий, как собственных оборотных средств, так и государственных дотаций и кредитов, которые можно было бы направить на модернизацию хотя бы небольшого количества предприятий экспортной ориентации. Уже в 1996 г. на большинстве предприятий республики технология производства была явно устаревшей. По ориентировочным оценкам, только около 18 % всего парка машин и оборудования в промышленности соответствовало мировому уровню. Из них лишь 4 % было задействовано в технологических процессах, имеющих мировые стандарты. Одной из причин этому было то, что в Белоруссии медленнее, чем в других странах с переходной экономикой, происходил процесс приватизации и разгосударствления промышленных предприятий. Так, в 1995 г. удельный вес негосударственного сектора в общем числе промышленных предприятий составил 65 %, в общем объеме промышленной продукции – 40 и в общей численности промышленно-производственного потенциала – 36 %.

Состояния транспортной системы Белоруссии в данный период было более стабильным, что обуславливалось географическим расположением республики. В 1992 году была создана Ассоциация международных автомобильных перевозчиков "БАМАП", которая стала из самых влиятельных и эффективных структур среди отраслевых объединений: в разные годы численность членов БАМАП составляла от 1,5 тыс до 3 тыс. автоперевозчиков. В этом же году Белоруссия предприняла первую попытку создать собственный морской флот. С этой целью был зарегистрировано совместное белорусско-польское предприятие. Однако проект не получил дальнейшего развития.

В 1994 году Европейский банк реконструкции и развития выделил средства на капитальную реконструкцию главной автомобильной артерии страны – трассы М1/Е30 (Брест – Минск – граница России) в размере 50 млн. долларов США, что позволило к началу 2000-х годов модернизировать магистраль и увеличить ее пропускную способность. В целом реформы транспортного комплекса страны проводилась довольно успешно и позволила к 1995 году перевозить более 1,1 млн. тонн, грузов в год.

Сельское хозяйство

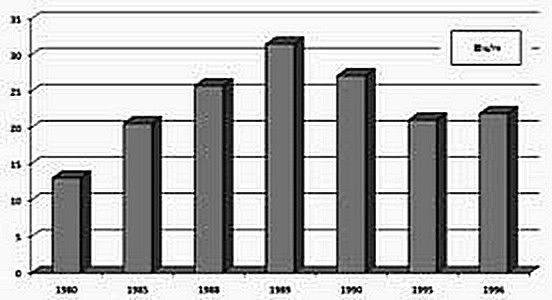

К началу 1990-х годов, несмотря на значительные политические и экономические изменения, курс на интенсификацию сельскохозяйственного производства не изменился, а страна по-прежнему обгоняла большинство союзных республик по урожайности. Однако с обретение независимости данная отрасль хозяйства также оказалась в сложной ситуации. Происходило сокращение поголовья крупного рогатого скота, ухудшалась материально-техническая база колхозов и совхозов (рис. 2). В то же время закупочные цены на сельхозпродукцию контролировались, оставались крайне низкими и не покрывали затрат на ее производство.

В этой связи руководство республики предприняло попытку реформирования этой отрасли экономики. В начальном периоде реформ (1992–1995 гг.) использовались экономические методы управления аграрным сектором экономики, главным образом увеличение денежной эмиссии, либерализация цен на сельскохозяйственную продукцию. В 1991 году были приняты законы "О крестьянском (фермерском) хозяйстве", "О праве собственности на землю". Они предусматривали возможность частной собственности на приусадебные участки земли, личное подсобное хозяйство, дачное строительство, а также возможность долгосрочной аренды земли по договорной цене.

Рис. 2.Средняя урожайность зерновых, ц/га

После принятия Закона "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" в Белоруссии наблюдалось интенсивное развитие фермерского движения. Так, если в 1991 г. в стране насчитывалось 84 фермерские хозяйства, то в 1992 г. их уже было 757, а в 1996 г. – 3029., а площадь представленных им земельных участков увеличилась, соответственно годам, с 1,9 тыс. га до 62,3 тыс. га. Средний размер земельного участка фермерского хозяйства составлял 20 га. Это означало, что колхозы и совхозы по-прежнему оставались доминирующими предприятиями в сельском хозяйстве Республики Беларусь. Главной проблемой такого перекоса стало то, что "крупнотоварное производство" оказалось довольно неэффективной формой хозяйствования. Это видно на примере картофелеводства. Колхозы и совхозы в период с 1960 г. по 1990 г. производили 43–56 % картофеля, остальную часть выращивало население на личных и подсобных участках земли. С 1991 г. доля сельскохозяйственных предприятий в производстве картофеля сокращается и в 1995 г. достигает 13,1 %. Основным производителем картофеля становится личное и подсобное хозяйство населения республики. В конечном счете, по разным оценкам, к середине 1990-х гг. в сельском хозяйстве Белоруссии было задействовано от 20 до 27 % всего населения. В странах Западной Европы этот показатель был на уровне 3–5%.

Вместе с тем Белоруссии удалось сохранить за собой позицию одной из ведущих в Европе стран-экспортеров льноволокна, хотя к середине 1990-х годов его вывоз снизился на 30 % (в 199(5 г. – 18075 тонн). Кроме того, если в 1994 г. льноволокно экспортировалось в различных объемах в 15 стран, то в 1996 – уже только в 10. (основными его покупателями являлись Россия и Литва около 87,3 % всего объема закупок).

Не в лучшем состоянии оказалось и животноводство республики, на долю которого в Белоруссии во всех категориях хозяйств приходится около 50 % стоимости валовой продукции сельского хозяйства. Это было связано с тем, что была сделана ставка на сохранение крупного товарного производства и на медленные темпы развития фермерства, дабы не развалить существующие колхозы. Государство сконцентрировало основные ресурсы на поддержании нескольких десятков особо крупных производителей сельскохозяйственных продуктов.

В колхозах была проведена внутренняя реформа землепользования: колхозники получили де-факто в личное распоряжение больше земли, чем имели до распада СССР, появились личные участки, обрабатываемые колхозной техникой, и так далее, чем были дополнительно поддержаны горожане – выходцы из деревень. При этом стратегически важный блок сельскохозяйственных производителей – крупные животноводческие комплексы и мелиоративные системы – государство контролировало не менее целеустремленно и жестко, чем крупные промышленные предприятия. Колхозы в большей части Белоруссии стали убыточными, превратились скорее в форму социальной поддержки пенсионеров, составивших большинство населения деревни и на западе, и на востоке РБ, а также скрытой, второй формой дачного хозяйства для горожан.

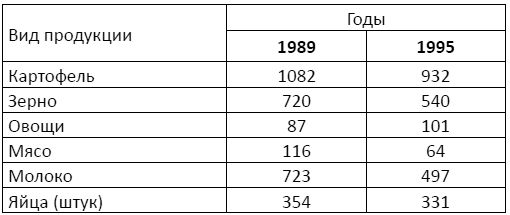

В целом, в начале 1990-х годов животноводство давало более 9 % общесоюзной валовой продукции мяса в убойном весе, 7 % молока и 4 % яиц (табл. 2). При этом колхозы и совхозы оставались основными производителями крупного рогатого скота. Что же касается выращивания свиней, то в 1961 г. население держало свыше 53 % свиней от общего поголовья. В последующие годы, особенно после строительства а республике крупных свиноводческих комплексов, доля населения сокращается до 30 %, а в период 1991–1996 гг. эта доля возрастает до 40 %, но поголовье свиней в личном хозяйстве остается на одном уровне в 1,5 млн. голов. Если в 1985–1990 гг. в БСССР был прирост показателя мяса: с 1,0 до 1,2 млн. т (с учетом сала и субпродуктов), то в 1995 г. республика уменьшила производство ровно в 2 раза – до 0,6 млн. т. Такая же ситуация наблюдалась и с производством молока: за 1985–1990 гг. – рост с 2.480 до 3.220 кг, с 1990 к 1994 г. – снижение до 2.356 кг.

Таблица 2.

Производство некоторых видов сельскохозяйственной продукции на душу населения (в кг)

Социальная сфера

В первой половине 1990-х гг. резко снизился жизненный уровень населения республики. Кризисное положение переживал потребительский рынок. Гражданам Белоруссии выдавались так называемые визитные карточки потребителя для приобретения промышленных товаров и талоны – для продуктов питания. Тяжелой потерей для населения стало обесценение денежных сбережений. Объем денежной массы увеличился за 1992–1995 гг. более чем в 300 раз, рост инфляции в Белоруссии составлял около 30 % в месяц.

Раскручивание инфляционной спирали и катастрофическое падение курса белорусского рубля инспирировали стремительный рост цен. Их либерализация отнюдь не привела, как прогнозировали либерал-реформаторы, к установлению равновесных цен. Наивно было на это надеяться в условиях, когда еще отсутствовал механизм свободной конкуренции. Стагнация социально-экономического развития сопровождалась резким падением уровня жизни большинства населения, ростом безработицы, обострением других социальных проблем. По данным Минстата Белоруссии, если в 1991 г. реальная зарплата по отношению к 1990 г. еще немного повысилась (на 4 %), то в 1992 г. она упала по сравнению с 1990 г. до 91 %, в 1993 г. – до 85 %, в 1994 г. – до 59 %, а в 1995 г. она составляла уже только чуть более половины от зарплаты 1990 г. – 56 %. В 1993 г. было зарегистрировано 54 тыс. безработных. Все больше жителей Белоруссии оказывалась за чертой бедности. Количество людей, чьи доходы составляли 60 % и ниже минимального потребительского бюджета, в 1995 г. составляло 63 % населения страны. За 1992–1994 гг. с учетом деноминации в августе 1994 г. себестоимость хлеба увеличилась примерно в 3 тыс. раз, сахара – в 5, мясопродуктов – в 10 раз и т. д.

В условиях кризиса особое значение в Белоруссии имела программа распределения дачных участков среди горожан. Начатая правительством В. Кебича программа была завершена уже А. Лукашенко: всего было распределено до 2 млн. дачных участков. Площадь участка составляла около 6 соток, то есть он был непригоден, недостаточен для полного перехода его держателей к сельскому хозяйству, но позволял обеспечить семью картофелем и овощами. Дачные участки распределялись через трудовые коллективы, как правило, были бесплатны и находились в составах дачных кооперативов..

Государство поддерживало низкую стоимость проезда в пригородном транспорте, обеспечивало относительный контроль за состоянием мелкой преступности, опасной для дачников, и быстрый отвод земель вблизи городов под дачные кооперативы. В результате такой контролируемой деиндустриализации основная часть промышленных рабочих, занятых на заводах, работавших один – три дня в неделю, сохранила связи со своими предприятиями и организациями. Предприятия лишились в основном молодежи, и повсеместно образовался разрыв поколений. Произошло старение коллективов, но коллективы как производственные единицы, как правило, были сохранены, и после начала промышленного роста в РБ в середине 90-х годов рабочие в целом быстро вернулись на заводы, а молодые кадры в большом количестве поставила сохраненная система среднего профтехобразования Другим элементом политики сохранения трудовых коллективов на период кризиса было сдерживание малой и средней приватизации, развития малого и среднего бизнеса.

В целом, с середины 1990-х годов Белоруссия стала переходить к мобилизационным мероприятиям и созданию эффективного "социального государства" – системы государственных программ и институтов, которые обеспечивают удовлетворение основных потребностей населения на период, пока промышленность выбирается из кризиса. Таким образом, республика пошла по очень стандартному для крестьянской производственной культуры пути выхода из пришедшего извне кризиса: затянуть пояса, работать больше, есть меньше, сохранять орудия труда и семена, помогать друг другу чем можно и упорно ждать, когда ситуация изменится к лучшему.