Вопрос 26 Деньги: сущность и функции. эволюция денег

Ответ

Деньги – это особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при обмене товаров, продукт стихийного развития обмена и форм стоимости. Деньги – экономическая категория товарного производства. Деньги выделились из всей массы товаров в результате обмена. Роль денег у различных народов и в различные эпохи выполняли различные товары. С развитием товарного производства роль денег стали выполнять благородные металлы (серебро, золото). В деньгах, как и в товарах, воплощен конкретный и абстрактный труд.

Сущность денег проявляется в их функциях. Деньги выполняют следующие функции:

♦ мера стоимости – измерение стоимости всех товаров и общественный учет затрат на их производство. Это основная функция. Функция меры стоимости требует не только качественной, но и количественной определенности, а следовательно, и выбора единицы измерения, которой является масштаб цен – фиксированное законом весовое количество золота, принятое в качестве денежной единицы;

♦ средство обращения – с помощью денег осуществляется обмен (купля-продажа) товаров. Процесс обмена выглядит следующим образом: т-д-т (товар-деньги-товар). Для выполнения этой функции деньги должны быть не идеальными, а реальными, материально воплощенными в денежных знаках;

♦ средство образования сокровищ. Для выполнения данной функции необходимо, чтобы за продажей Т-Д не следовала купля Д-Т, в результате чего деньги извлекаются из обращения и превращаются в сокровище;

♦ средство платежа – продажа товаров в кредит, т. е. покупка товаров с отсрочкой платежа (товар приобретается, а оплата не совершается). В этом случае средством обращения служат не сами деньги, а выраженные в них долговые обязательства. Деньги в функции средства платежа функционируют не только при оплате купленных в кредит товаров, но и при погашении других обязательств (например, при внесении арендной платы за землю, уплате налогов и т. п.);

♦ мировые деньги – обслуживание международной торговли; выступают в виде слитков благородных металлов (золота), имеют следующее назначение:

• международное платежное средство (одна страна платит другой за товары, купленные в кредит);

• международное покупательное средство (при оплате наличными деньгами покупаемых товаров);

• всеобщее воплощение общественного богатства (при переводе на хранение из одной страны в другую, при предоставлении внешних займов, уплате контрибуций).

В современной экономической литературе выделяют три функции денег:

♦ средство обращения – обмен товаров посредством денег. Эта функция часто выдвигается на первое место;

♦ мера стоимости. Деньги в этой функции рассматриваются как счетная единица. Счетные деньги – это узаконенные государством денежные знаки (в США – доллар, в Англии – фунт стерлингов, в России – рубль и т. д.). Выражение стоимости товара осуществляется через цену. Цена – это денежное выражение стоимости товара. Согласно трудовой теории стоимости, в основе цены лежит стоимость товара. А согласно теории предельной полезности, в основе цены лежит субъективная оценка покупателя, устанавливаемая предельной полезностью. Но на эту цену влияют спрос и предложение;

♦ средство накопления или сбережения. Накопление денег дает возможность их владельцам покупать товар или услугу в любое время.

В истории человечества деньги претерпели существенную эволюцию. Первым видом денег были товарные деньги, т. е. роль денег выполняли товары (скот, соль, табак, меха, шкуры, рыба, ракушки и др.).

Постепенно роль денег закреплялась за благородными металлами (золото, серебро). Так возникли металлические деньги. Монометаллизм окончательно установился во всем мире в конце XIX в. В России серебряный монометаллизм существовал в 1843–1852 гг., а золотой стандарт – с 1897 г. В эпоху золотого стандарта практически не было инфляции. Отмена золотого стандарта в большинстве стран произошла в 1933 г. Окончательное поражение золотой стандарт потерпел в 1971 г., когда правительство США объявило, что прекращает обмен долларов на золото по официальной цене.

К середине XVIII в. в Европе, Северной Америке, России (с 1769 г.) появились бумажные деньги. Денежные знаки из бумаги подразделяются на бумажные и кредитные. Бумажные деньги являлись представителями металлических денег. В России в середине XVIII в. были выпущены бумажные казначейские векселя – ассигнации, которые просуществовали до 1843 г.

Развитие кредитных отношений вызвало появление кредитных денег. От бумажных денег они отличаются тем, что возникают на основе кредитных операций. Кредитные деньги (векселя, банкноты, чеки) вытекают из функции денег как средства платежа. Кредитные деньги выступают в форме кредитных карточек, которые выполняют функции денег как средства платежа. Кредитные карточки существуют в различных видах: возобновляемые, одномесячные, фирменные, премиальные, дебетовые.

Применение электронной техники при осуществлении безналичных расчетов обусловило возникновение электронных денег – универсального инструмента безналичных расчетов посредством пластиковых карт.

Вопрос 27 Капитал: понятие

Ответ

Капитал – это такое явление, по поводу которого идет принципиальная многовековая дискуссия. Одни авторы под капиталом понимают любое экономическое благо, приносящее доход. Капитал, по их мнению:

• средства производства, облегчающие процесс производства;

• вечное явление (существовало, например, и в каменном веке).

Согласно этой трактовке, источником капитала являются "ожидания", "накопленные сбережения", отсроченное потребление.

Другие авторы под капиталом понимают совокупность экономических отношений, стоимость, приносящую прибавочную стоимость. К капиталу они относят:

• средства производства (земля, машины, сырье), используемые их собственником для извлечения прибыли;

• сумму денег, предназначенную для покупки рабочей силы.

Деньги есть первая форма проявления капитала. Однако деньги превращаются в капитал только в том случае, если их собственник покупает на рынке средства производства (СП) и рабочую силу (РС). В отличие от простого товарного обращения (Т-Д-Т), где деньги используют ради покупки другого товара, движение денег как капитала происходит по формуле Д-Т-Д \' , где Д \' = Д + ΔД, т. е. равно первоначально авансированной сумме денег плюс приращение. В этой формуле деньги образуют исходный и конечный пункт обращения капитала. Таким образом, при кругообороте Т-Д-Т цель заключается в потребительной стоимости, в кругообороте Д-Т-Д \' цель состоит в возрастании стоимости.

Обращению денег как денег (Д-Т-Д) и обращению денег как капитала (Д-Т-Д \') свойственно как сходство, так и различие. К общим свойствам относится наличие двух фаз – продажи и купли, а также то, что в них участвуют одни и те же элементы – товар и деньги. Различия касаются трех моментов: обращение денег как денег есть продажа ради купли, обращение денег как капитала есть купля для продажи; при простом товарном обращении деньги тратятся и их владельцу не возвращаются в данном кругообороте, а в формуле Д-Т-Д \' авансированные деньги их владельцу возвращаются, причем с приростом; при простом товарном производстве целью является потребительная стоимость, а в формуле Д-Т-Д \' – стоимость, превышающая первоначально авансированную сумму денег.

Вопрос 28 Кругооборот и оборот капитала

Ответ

Кругооборот капитала – движение промышленного капитала, охватывающее последовательно его авансирование в денежной форме, использование в производстве, реализацию созданного товара и возвращение капитала в первоначальной (денежной) форме.

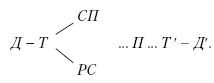

В ходе кругооборота капитал принимает три функциональные формы (денежную, производительную и товарную) и проходит три стадии.

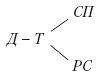

На первой стадии, которая относится к сфере обращения, капитал находится в денежной форме. На этой стадии совершается обмен потенциального капитала на факторы будущего производства. Эта стадия выражается формулой

Деньги на этой стадии не затрачиваются, а авансируются, что означает их возврат к владельцу.

Вторая стадия кругооборота капитала совершается в сфере производства и выражается формулой

… П …

На этой стадии происходит производство нового товара с большей стоимостью, содержащей в себе прибавочную стоимость.

Третья стадия – превращение товарного капитала в денежный происходит в сфере обращения и выражается формулой

Т \' – Д\' .

Функция товарного капитала – превращение произведенной стоимости и прибавочной стоимости из товарной формы капитала в денежную. Таким образом, кругооборот капитала завершается превращением товарного капитала в денежную форму, и капитал начинает новый кругооборот, который можно представить формулой

Из трех стадий кругооборота капитала первая и третья образуют процесс обращения, вторая – процесс производства.

Капитал, который одновременно находится в трех функциональных формах и последовательно проходит в своем кругообороте три стадии, называется промышленным.

Промышленный капитал на различных стадиях своего кругооборота выступает в различных формах: денежной, производительной, товарной, и принимает конкретные функциональные формы. Капитал может нормально совершать свой кругооборот только до тех пор, пока его различные фазы без задержек переходят одна в другую. Поскольку денежный, производительный и товарный капиталы выполняют различные функции в движении промышленного капитала, то они могут обособляться в самостоятельные виды. Так, денежный капитал обособился в ссудный капитал, товарный капитал – в торговый капитал.

Капитал не может ограничиваться одним кругооборотом. А кругооборот капитала, рассматриваемый не как единичный акт, а как периодически возобновляющийся процесс, называется оборотом капитала.

Время, в течение которого авансированный капитал проходит стадии производства и обращения и возвращается в денежной форме, называется временем оборота капитала. Время оборота капитала распадается на время производства и время обращения.

Время производства состоит из:

• рабочего периода, т. е. времени процесса труда;

• перерывов в процессе труда, обусловленных различными причинами (технологическими, организационными, административными);

• времени нахождения в производственных запасах (сырья, топлива). Это время входит во время производства, но не входит в рабочий период, поскольку капитал еще не поступил непосредственно в процесс труда.

Время обращения капитала включает в себя:

• время покупки средств производства и рабочей силы; время продажи товарной продукции.

В течение времени обращения не создаются материальные блага, стоимость и прибавочная стоимость, а происходит только смена форм капитала. Поэтому предприниматели заинтересованы в сокращении времени обращения и в увеличении скорости оборота всего капитала, что, в свою очередь, максимизирует прибыль и норму прибыли. Скорость оборота капитала зависит от того, в каких соотношениях он делится на основной и оборотный. Чем больше доля основного капитала, тем больше при прочих равных условиях время оборота капитала. Скорость оборота капитала определяется по формуле

n = О/о,

где n – число оборотов капитала: О – год (12 месяцев), о – время оборота капитала. Так, если время оборота капитала равно 4 месяцам, то скорость оборота составляет 3 оборота в год (12/4 = 3).

По способу оборота капитала его подразделяют на основной и оборотный. Они различаются способом перенесения стоимости на изготовляемый товар и возмещением перенесенной стоимости. Эти различия вытекают из специфики их участия в процессе производства товара.

Понятие "промышленный капитал" относится к капиталу, вложенному не только в промышленность, но и в любую отрасль производства.

Основной капитал – часть производительного капитала, которая целиком участвует в процессе производства, но переносит свою стоимость на производимую продукцию частями по мере износа, вследствие чего полный оборот совершается за несколько производственных циклов. Основной капитал воплощен в средствах труда (машины, инструменты, производственные здания, сооружения и т. д.).

Оборотный капитал – та часть производительного капитала, стоимость которого в процессе его потребления полностью переносится на продукт и целиком возвращается к предпринимателю в денежной форме в итоге каждого кругооборота капитала после реализации произведенных товаров. Оборотный капитал воплощен в предметах труда (сырье, материалах, энергии и т. п). К оборотному капиталу относится и рабочая сила.

Вопрос 29 Материальный и моральный износ капитала

Ответ

Материальный (физический) износ – постепенная утрата средствами труда своей потребительной стоимости и стоимости в процессе их производственного потребления вследствие воздействия сил природы, а также чрезвычайных обстоятельств (например, пожаров).

Различают две основные формы материального износа: снашивание в процессе производства; разрушение бездействующих средств труда. Материальный износ второй формы – бездействие средств труда – это безвозвратные потери и прямой вычет из национального богатства, сопряженный с социальными и экологическими потерями.

Моральный износ средств труда – снижение стоимости средств труда вследствие роста производительности труда и технического прогресса. Различают две формы морального износа. Первая связана с утратой средствами труда своей стоимости вследствие повышения производительности труда в изготавливающих их отраслях. Вторая форма морального износа связана с появлением под воздействием научно-технического прогресса (НТП) новой, более производительной и экономичной техники.

Амортизация – постепенный перенос стоимости средств труда по мере их износа (материального и морального) на производимую продукцию. В каждой единице нового продукта воплощается часть стоимости средств труда пропорционально их износу.

Амортизационные отчисления – это часть стоимости средств труда, перенесенная на производимую продукцию, они входят в издержки производств (себестоимость). Предприятия используют их по собственному усмотрению, не аккумулируя на специальном счете в банке. Годовая сумма амортизационных отчислений определяется умножением нормы амортизации на среднегодовую балансовую стоимость средств труда по каждому их виду или группе.

Норма амортизации – отношение размера амортизационных отчислений за определенный период к балансовой стоимости средств труда, выраженное в процентах.

Вопрос 30 Торговый капитал и торговая прибыль

Ответ

Капиталу безразлично, в какой сфере экономики он функционирует. Ему важно одно – где он более прибыльно используется. Если в торговле норма прибыли будет меньше, чем, например, в промышленности, то часть капитала переместится из торговли в промышленность. Предшественником торгового капитала был купеческий капитал, который создал условия для зарождения и становления капитализма. Но торговый капитал лишается былой самостоятельности и независимости от производства и превращается в своего рода агента промышленного капитала, поскольку промышленник не продает созданные товары и поручает исполнять эту функцию торговцу. На этом основании последний получает право участвовать в дележе прибавочной стоимости и извлекать торговую прибыль.

Таким образом, торговый капитал функционирует в сфере товарного обращения; обособившаяся часть промышленного капитала обслуживает стадию реализации товарного капитала.

Движение торгового капитала Д-Т-Д \' отличается от движения промышленного капитала Д – Т … П … Т\' – Д\'. Их отличия состоят в том, что торговый капитал не включает в себя процесс производства, а ограничивается лишь процессом обращения, в то время как в движении промышленного капитала решающей стадией является производство. Промышленный капитал в своем кругообороте принимает три формы – денежную, производительную и товарную, тогда как торговый капитал выступает в двух формах – денежной и товарной.

За реализацию товаров промышленников торговцы получают торговую прибыль. Норма прибыли в торговле в среднем равняется норме прибыли в промышленности. На практике извлечение торговой прибыли осуществляется по принципу: торговец покупает товар у промышленника по одной цене, а продает по другой, более высокой. Разница между продажной и покупной ценой составляет торговую прибыль.

Средняя норма прибыли в торговле равна отношению массы прибыли к величине торгового капитала, т. е.