31 июля 1985 г. вышло постановление Совмина № 716 "О мерах по расширению платных услуг населению, предоставляемых предприятиями и организациями, для которых оказание этих услуг не является основной деятельностью". Согласно этому постановлению значительно расширялись платные услуги населению по ремонту бытовой техники и жилищ, транспортных услуг, услуг по строительству кооперативных гаражей и построек для садоводческих товариществ, по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, услуг учреждений культуры, физической культуры и спорта, санаторно-курортных и оздоровительных учреждений. Для оказания этих услуг разрешалось использовать сэкономленные сверх утвержденных норм сырье и материалы, а также некондиционные материалы. По существу руководство СССР хотело нанести удар по теневой экономике, которая часто подпитывалась сэкономленными материалами больших производств. Разрешение оказывать платные услуги учреждениям культуры, физической культуры и спорта наносило удар по общественному перераспределению богатств, когда такие услуги оказывались бесплатно.

С ноября 1985 г. многие отрасли промышленности перешли на так называемые новые условия хозяйствования, когда права предприятия в использовании фонда заработной платы расширялись. Это привело к увеличению средней заработной платы по промышленности, что входило в противоречие с массой потребительских товаров, тем самым в условиях регулируемых цен провоцируя дефицит товаров. Ранее в СССР функционировала двухконтурная денежная система, когда фонд заработной платы коррелировал с выпуском товаров группы "Б".

15 мая 1986 г. вышло постановление Совмина СССР № 575 "О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами", в котором предполагалось усилить ответственность за разворовывание или недолжное отношение к социалистической собственности. В свою очередь стимулировалось развитие колхозных рынков и потребительской кооперации.

В этом же году часть объединений и предприятий, министерств РСФР были переведены на форму снабжения через оптовую торговлю, что входило в явное противоречие с ранее существовавшим их плановым снабжением. Для исполнения этого предполагалось увеличить число предприятий оптовой торговли, тем самым расширяя роль посредников в экономике, что, естественно, не могло не сказаться на увеличении стоимости конечной продукции. Часть продукции, произведенная сверх плана, должна была идти напрямую в оптовую торговлю. Эта новация не могла не сказаться на общем распределении товаров.

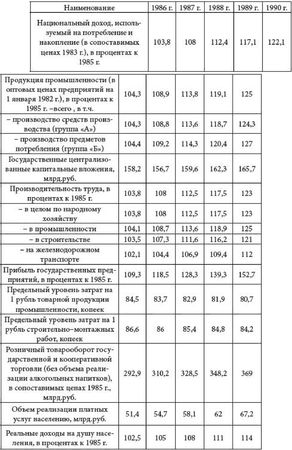

Постановлением Совмина № 700 от 16 июня 1986 г. был утвержден государственный план экономического и социального развития на 1986–1990 гг. Сам факт принятия его с большим запозданием показывает наличие проблем в государственном управлении. Часть параметров этого плана представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Параметры государственного плана

В течение планового периода ожидалось увеличение национального дохода на 22,1 % по отношению к 1985 г. Темпы прироста группы отраслей "Б" должны были превысить темпы прироста группы отраслей "А". Стоит напомнить, что в период индустриализации было принято верное решение о первостепенном развитии отраслей "А", что впоследствии приводит к росту производств предметов потребления (группа "Б"). Противники этого в лице троцкистов материализовались в 1986 г. и запланировали превышение темпов производства продукции "Б" над отраслями "А". Это не стоит расценивать как какую-то ошибку. Это сейчас мало людей понимает, чем отличаются указанные группы, и как они должны соотноситься между собой. В 1986 г. люди, находившиеся у власти, не могли этого не понимать.

Прибыль государственных предприятий должна была увеличиться в 1,5 раза, а уровень затрат снизиться до 80,7 копеек/рубль. Последний параметр определяется отношением затрат к выручке. Его оптимизация (снижение) может производиться двумя путями: снижением себестоимости продукции или ростом отпускных цен. Сталинская экономика предполагала антизатраный метод, и подобный показатель не использовался. Реформы Косыгина-Либермана сделали реверанс в пользу прибыли, сформировав предпосылки роста цен на продукцию. Горбачевские реформаторы продолжали разрушать остатки социалистического хозяйства, часто действуя под лозунгом "Больше социализма!". На исполнение государственного плана негативно повлияло падение стоимости цен на нефть.

14 августа 1986 г. было принято решение о переходе на полный хозяйственный расчет предприятий Министерства химической промышленности и нефтяного машиностроения, приборостроения и средств автоматизации управления, нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли, а чуть позже и иных отраслей народного хозяйства. Указанное решение было уточнено 10 ноября 1987 г. Подобные решения шли в унисон реформы Косыгина-Либермана, от которой своевременно отказались. Полный хозяйственный расчет предприятий разрушал принцип формирования интегрированного экономического эффекта на уровне государства. В целом по экономике это приводило к существенному ему снижению. Появились интересы министерств и интересы отдельных предприятий, их руководителей, которые начали ощущать себя собственниками производств.

Также в 1986 г. был принят закон об индивидуальной трудовой деятельности, согласно которому "индивидуальной трудовой деятельностью является общественно полезная деятельность граждан по производству товаров и оказанию платных услуг, не связанная с их трудовыми отношениями с государственными, кооперативными, другими общественными предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами, а также с внутриколхозными трудовыми отношениями".

Индивидуальной трудовой деятельностью разрешалось заниматься гражданам, участвующим в общественном производстве, в свободное от основной работы время, домашним хозяйкам, инвалидам, пенсионерам, студентам и учащимся. Желающие должны были получить патент в местных органах власти. В законе представлен исчерпывающий перечень видов деятельности, на которых наложен запрет. Например, это выделка шкур ценных пушных зверей, изготовление лекарственных препаратов, изделий из драгоценных материалов, печатей, штемпелей и т. д.

Революционным событием перестройки выступила отмена с 1 января 1987 г. государственной монополии на внешнюю торговлю (ГМВТ) путем создания хозрасчетных внешнеторговых фирм на 64 крупных предприятиях: Уралмаш, АвтоВАЗ, Москвич, ГАЗ, КаМАЗ, ЗИЛ, БелавтоМАЗ, МТЗ и других. Кроме того, право на осуществление внешнеторговых операций предоставили ряду министерств и ведомств. Преамбула постановления "О мерах по совершенствованию управления внешнеэкономическими связями" содержит следующее предложение: "Сохраняя и развивая принцип государственной монополии на внешнеэкономическую деятельность, настоятельно требуется расширить права и усилить ответственность министерств, ведомств, объединений, предприятий и организаций в этой сфере, обеспечить их выход на внешний рынок, усилить заинтересованность в развитии международной кооперации и в ускорении внедрения новейших достижений науки и техники, и тем самым повысить эффективность внешнеэкономических связей". Это довольно иезуитская формулировка: для совершенствования государственной монополии на внешнюю торговлю обозначенную монополию просто уничтожали. Впрочем, и вся перестройка – это одно сплошное "совершенствование" путем уничтожения предмета воздействия.

Гением и проводником "совершенствования всего и вся" был сам Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.

Первоочередной задачей организатора перестройки стало "совершенствование" работы Политбюро и секретариата ЦК КПСС.

При прежних руководителях страны в Политбюро выносились самые главные проблемы страны. Обсуждение шло согласно повестке дня и в целом занимало немного времени, далее принималось какое-то решение. Горбачев, естественно, усовершенствовал работу этого органа управления. "После того как Генсеком стал М. Горбачев, заседания сделались более продолжительными. Сначала они шли 4–5 часов. А потом, начиная с 1987 г., когда многие заседания затягивались надолго, до позднего вечера, стали делать перерыв на обед. (…)

На заседании он давал возможность высказаться всем желающим. Но чем дальше, тем больше все это представлялось как псевдодемократия – говори, мол, говори, все равно толку мало. Многие пожелания все равно повисали в воздухе".

Во время заседания Политбюро Горбачев часто прерывал ораторов и произносил пространные речи. Предоставив всем слово, Генсек обычно предлагал завершить обсуждение, а для принятия проекта постановления создавалась комиссия, которая на свой страх и риск готовила вариант документа. Горбачев этот документ прорабатывал по своему усмотрению и выдавал как постановление Политбюро. Фактически это означало, что единственным автором постановлений Политбюро становился Горбачев.

Заседания секретаряфяиата ЦК КПСС проходили по вторникам, а Политбюро – по четвергам. Среда отводилась на подготовку вопросов к заседанию. При М. А. Суслове каждому оратору предоставлялось не более 5–7 минут. Если не уложился, то уже через минуту Суслов благодарил выступающего, и передавал слово другому. Это позволяло концентрироваться на сути вопроса, а не заниматься бесконечной демагогией. В период перестройки Лигачеву удалось превратить Секретариат ЦК КПСС в эффективный управленческий орган. Каждому, кто обратился с проблемой, выдавалось конкретное решение. Однако самостоятельная роль секретариата ЦК КПСС не устраивала Горбачева. И 7 января 1988 г. на заседании Политбюро, на котором отсутствовал Лигачев, было принято решение об упорядочении работы Секретариата, и впредь его заседания стали проводиться два раза в месяц. Кроме того, на Секретариате перестали рассматривать вопросы, подлежащие утверждению в Политбюро. Якобы для исключения дублирования работы Секретариата и Политбюро. Фактически это означало, что Секретариат был отстранен от решения основных вопросов страны. Разгром Секретариата ЦК КПСС сосредоточил власть в руках Политбюро, где единолично правил Горбачев. По существу произнося красивые слова о расширении демократии и гласности, Генсек установил личную диктатуру, что позволяло ему реализовать намеченный план перестройки.

Однако стоит вернуться к вопросу ликвидации государственной монополии на внешнюю торговлю. В плановой экономике она была одним из главных элементов. Согласно межотраслевому балансу материальные потоки регулировались внутри страны, а для контроля внешнеэкономических потоков была введена ГМВТ, что вызвало шок и неприязнь со стороны транснационального капитала. Свободное передвижение товаров и услуг позволяло грабить целые континенты, эксплуатируя их на неэквивалентном внешнеэкономическом обмене. Советская власть положила тому конец, однако организаторы перестройки решили отказаться от этого принципа. По существу ликвидацией ГМВТ они уничтожили плановую экономику, ибо практически невозможно спланировать материальные потоки, когда предприятия могут свободно продавать или покупать продукцию за рубежом.

Себестоимость производства многих товаров в СССР был значительно ниже, чем в западных странах, что обусловлено отсутствием паразитических накруток цены на промежуточных стадиях производства. Отказ от ГМВТ привел к тому, что часть товаров потребительского спроса стала экспортироваться за рубеж, вызывая их дефицит внутри страны. К примеру, экспорт алюминия был пока ещё ограничен, однако никто особо не препятствовал экспорту алюминиевой посуды, которая за рубежом использовалась лишь как лом для производства самого алюминия.

Таким образом, отказ от ГМВТ разрушал механизм плановой экономики, что явилось одним из факторов возникновения дефицита на потребительские товары.

Официально с системой советского планирования было покончено в 1987 г. в постановлении ЦК КПСС от 17 июля 1987 г. "О перестройке планирования и повышения роли Госплана СССР в новых условиях хозяйствования". Естественно, повышение роли Госплана СССР подразумевало его ликвидацию. Так предполагалось перейти от директивного планирования к формированию контрольных цифр: "Контрольные цифры отражают общественные потребности в продукции, производимой предприятием, минимальные уровни эффективности производства. Они не носят директивного характера, не должны сковывать трудовой коллектив при разработке плана, должны оставлять ему широкий простор для выбора решений и партнеров при заключении хозяйственных договоров.

Контрольные цифры включают показатель производства продукции (работ, услуг) в стоимостном выражении (расчетно) для заключения договоров, прибыль (доход), валютную выручку, наиболее важные общие показатели научно-технического прогресса и показатели развития социальной сферы. В период освоения нового хозяйственного механизма и завершения перехода на полный хозяйственный расчет, самоокупаемость и самофинансирование в состав контрольных цифр могут включаться также показатели производительности труда и материалоемкости продукции. Выполнение заказов и договоров является главнейшим критерием оценки деятельности предприятий (объединений) и организаций и материального стимулирования трудовых коллективов". Ликвидация системы планирования поставила крест на социалистическом способе хозяйствования. Экономика стала напоминать хаотичное броуновское движение.

В конце 1987 г. было принято решение о переходе на полное хозрасчетное финансирование предприятий ряда отраслей. Перевод планировалось осуществить в два этапа: с 1 января 1988 г. и с 1 января 1989 г. Это окончательно разрушало механизм формирования интегрированного финансового результата на уровне государства. Предприятия становились центрами формирования прибыли. Естественно, это негативно отразилось на планово-убыточных производствах, которым пришлось резко увеличить цены на отпускаемую продукцию.

По существу образовалась огромная масса предприятий, у которых не было собственников. Они уже по факту не были государственными, но и не были частными. Это позволяло директорам эффективно разворовывать доходы организаций путем откачки их через кооперативы-пиявки.

Постепенно стал формироваться новый класс собственников, ориентированных на юридическую процедуру перевода производственных комплексов из государственной собственности в частную. Сформированный Косыгиным государственный капитализм, как змея, стал менять свою шкуру в пользу частного капитализма со всеми вытекающими негативными последствиями: инфляцией, безработицей, падением жизненного уровня основной массы населения, деградацией социальной сферы.

Увеличение самостоятельности предприятий потребовало изменение ценового механизма, реформа которого была заложена в постановлении ЦК КПСС № 820 от 17 июля 1987 г. "Об основных направлениях перестройки системы ценообразования в условиях нового хозяйственного механизма". Предлагалось установить следующие уровни цен и тарифов: централизованно устанавливаемые цены и тарифы, договорные цены и тарифы, самостоятельно устанавливаемые предприятиями цены и тарифы.

Расширение экономической свободы предприятий в области ценообразования стимулировало возникновение инфляции, что было несвойственно для советской экономики. Некоторые предприятия стали получать сверхприбыли за счет высоких цен, паразитируя на потребностях общества.

Закон СССР N 8998-XI от 26 мая 1988 г. "О кооперации в СССР" предоставлял право гражданам объединяться и создавать кооперативы. "Кооператив является организацией граждан СССР, добровольно объединившихся на основе членства для совместного ведения хозяйственной и иной деятельности на базе принадлежащего ему на праве собственности, арендованного или предоставленного в бесплатное пользование имущества, самостоятельности, самоуправления и самофинансирования, а также материальной заинтересованности членов кооператива и наиболее полного сочетания их интересов с интересами коллектива и общества". Закон стимулировал создание мелкотоварных производств на основе рыночных отношений. По существу монополия государства на организацию производств ликвидировалась в пользу частной инициативы. Первоначально законом о кооперации успешно воспользовались цеховики, которые легализовали свой бизнес. Однако впоследствии лишь единицы смогли стать крупными предпринимателями. Большинство разорилось, не выдержав конкуренции и экономических условий хозяйствования.

В 1989 г. было принято постановление Совмина СССР № 294 "Об экономических и организационных основах арендных отношений в СССР". Согласно этой новации коллектив государственного предприятия с согласия соответствующих органов мог взять имущество предприятия в аренду и в дальнейшем функционировать на полном хозяйственном расчете. Также развивалась так называемая внутрихозяйственная аренда, действующая внутри колхозов, совхозов и прочих организаций. Предполагалось выделение отдельных участков хозяйствования под арендные отношения. Внедрение подобной практики привело к появлению арендаторов, которые уже действовали на собственный риск, однако средства производства пока им не принадлежали.