Что может быть проще. Если сельское хозяйство не приносит дохода, это просто "убыточное предприятие". Зачем его поддерживать? "Необходимые улучшения" не касаются земли, но лишь доходов фермеров, а эти доходы можно поддержать, если сократить количество фермеров. Это философия горожанина, оторванного от природы, и навязывающего свои приоритеты, доказывая при помощи экономических расчетов, что мы не можем "позволить себе" никакой другой шкалы ценностей. В реальности же любое общество может позволить себе заботливо относиться к земле и поддерживать ее здоровье и красоту бесконечно долгое время. Для этого нет никаких технических препятствий и нет недостатка соответствующих знаний. Нет смысла обращаться к экспертам-экономистам, когда речь идет об определении приоритетов. На сегодняшний день мы так хорошо разбираемся в экологии, что многочисленным злоупотреблениям, наблюдаемым сейчас в обработке земли, в обращении с животным, в хранении продуктов питания, в пищевой промышленности и безудержной урбанизации нет никаких оправданий. Если мы закрываем на это глаза, то не от бедности, как будто мы не в силах остановить этот беспредел, а из-за того, что наше общество не имеет твердой веры в основные метаэкономические ценности, а когда нет веры, верх берет экономический расчет. Это неизбежно. Может ли быть иначе? Как говорится, природа не терпит пустоты, и когда имеющееся место для духовных ценностей не заполнено более высокими мотивами, их место неизбежно займет более низкое - маленькое, подлое, расчетливое - отношение к жизни, основанное на экономических расчетах.

Не сомневаюсь, что черствое отношение к земле и животным говорит и о многих других пороках, таких как жажда резких перемен и обожание новшеств - технических, организационных, химических, биологических, и т. д. Все это внедряется в жизнь задолго до того, как приходит хотя бы примерное понимание их долгосрочных последствий. В нашем отношении к земле, к самому драгоценному ресурсу после человека, отражается весь наш образ жизни, и прежде чем политика в области земли по-настоящему изменится, потребуются глубинные философские, если не религиозные, изменения. Здесь речь идет вовсе не о том, что мы можем себе позволить, а о том, на что мы решаем потратить свои деньги. Если бы мы вернулись к широкому признанию метаэкономических ценностей, наши ландшафты снова стали бы здоровыми и красивыми, а люди вновь обрели бы достоинство человека, который всегда осознает свое превосходство над животными, но который никогда не забудет, что noblesse oblige.

Глава 3

Промышленные ресурсы

Просто удивительно, насколько современная промышленность много берет и мало дает. Неэффективность современной промышленности даже не укладывается в голове. По этой причине эту неэффективность никто не замечает.

Самая промышленно развитая страна в мире - это, бесспорно, Соединенные Штаты Америки. Население США составляет около 207 миллионов человек, или 5,6 процента населения земли, с средней плотностью в 22 человека на квадратный километр, что значительно ниже среднего показателя по миру - 27 человек. Эта страна расположена в умеренных широтах северного полушария и является одной из обширнейших редконаселенных территорий мира. Кто-то подсчитал, что если бы все человечество перебралось в США, то плотность их населения оказалась бы не большей, чем в сегодняшней Англии. Могут возразить, что это "нечестное" сравнение, но даже в Великобритании в целом плотность населения в десять раз выше, чем в США (что значит, что США могли бы вместить более половины современного населения мира, прежде, чем сравнялись бы с Великобританией по плотности населения), а ведь во множестве промышленно развитых стран плотность населения еще выше. Плотность населения Западной Европы в целом составляет 94 человека на кв. километр, что в 4,25 раза выше, чем в США. То есть нельзя сказать, чтобы Соединенные Штаты были в относительно проигрышном положении и имели слишком много людей и слишком мало места.

Также не скажешь, чтобы территория США была обделена природными ресурсами. Наоборот, за всю историю европейцы не открывали большей территории с более замечательными и чудесными ресурсами. Это относится к США и по сей день, пусть со времен открытия Америки многие ресурсы подверглись эксплуатации и были разрушены.

Однако промышленности США не хватает внутренних ресурсов, поэтому она протянула свои щупальца по всему миру, чтобы обеспечить поставки сырья. 5,6 процентам населения мира, проживающим в США, требуется около сорока процентов первичных ресурсов мира, чтобы выжить. По прогнозам, в следующие десять, двадцать, тридцать лет экономика США будет все больше зависеть от поставок сырья и топлива из-за границы. Так, по расчетам Национального нефтяного совета, к 1985 году США потребуется покрыть 57 процентов потребностей в нефти за счет импорта, и ввезти на 800 миллионов тонн больше нефти, чем сегодня импортируют из стран Ближнего востока и из Африки Западная Европа и Япония вместе взятые.

Промышленную систему, потребляющую 40 процентов мировых первичных ресурсов для обеспечения потребностей менее чем 6 процентов населения планеты, можно было бы назвать эффективной, только если бы она обеспечила необыкновенное счастье и благополучие людей, процветание культуры, мир и гармонию. Нет нужды долго доказывать, что американская система с этим не справляется. Нет никаких оснований полагать, что ей помогло бы с этим справиться увеличение темпов роста производства, сопряженных с постоянно растущим спросом на конечные мировые ресурсы. Профессор Вальтер Хеллер, бывший председатель Совета экономических советников президента США, несомненно, отразил мнение большинства современных экономистов:

Для удовлетворения чаяний нашей нации нам необходим экономический рост. В быстрорастущей экономике с полной занятостью скорее найдутся государственные и частные ресурсы для борьбы с загрязнением земли,

воздуха и воды, и с шумом, чем в экономике с низкими темпами роста.

"Не могу себе представить, - говорит он, - процветающую экономику без экономического роста". Но если даже экономика США не может быть процветающей без дальнейшего быстрого роста, зависящего от возможности высасывать все больше ресурсов из всего мира, как насчет остальных 94,4 процентов человечества, пока "отстающих" от США?

Для борьбы с загрязнением нужны высокие темпы экономического роста. Но загрязнение является следствием высоких темпов экономического роста. Возможно ли вырваться из этого порочного круга? В любом случае необходимо разобраться, хватит ли мировых ресурсов для дальнейшего развития промышленной системы, которая потребляет так много, а дает человеку так мало.

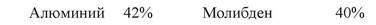

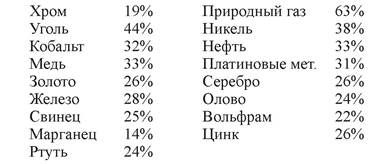

Сегодня все чаще приходится слышать, что ресурсов не хватит. Возможно, наиболее авторитетное заявление исходит от группы исследователей Массачусетского института технологий (МИТ), опубликовавших "Пределы роста", доклад Римскому клубу в рамках проекта по выяснению будущего человечества. В этом докладе, среди прочего, есть интересная таблица, показывающая известные мировые запасы ресурсов; число лет, на которое известных мировых запасов хватит при текущих мировых темпах потребления; число лет, на которое известных запасов хватит, если потребление и дальше будет расти экспоненциально; и число лет, на которое, при растущем потреблении, их хватило бы, будь они в пять раз больше, чем известно сейчас - все это по девятнадцати невозобновимым природным ресурсам, жизненно важным для индустриального общества. Особый интерес представляет последняя колонка таблицы, в которой указана "Доля США в мировом потреблении ресурсов, в процентах". Цифры следующие:

Добыча полезных ископаемых внутри страны полностью обеспечивают потребности США только в одном или двух из этих ресурсов. Подсчитав, когда, при определенных сценариях, мировые запасы каждого из этих полезных ископаемых иссякнут, авторы осторожно делают следующий общий вывод:

Исходя из сегодняшнего уровня потребления ресурсов и прогнозируемого роста потребления в будущем, можно заключить, что подавляющее большинство важнейших для современной промышленности невозобновимых ресурсов будут чрезвычайно дороги через 100 лет.

Более того, по их мнению, современную промышленность, "в большой степени зависящую от системы международных соглашений с добывающими странами о поставках сырья", могут очень скоро потрясти кризисы неслыханных масштабов.

По мере того, как ресурс за ресурсом будет становиться слишком дорогим, различные отрасли промышленности столкнутся с огромными трудностями. Эта экономическая проблема усугубляется политическими проблемами неизвестного масштаба. Какими станут отношения между странами-производителями и странами-потребителями по мере концентрации оставшиеся ресурсов в определенных географических регионах? Недавняя национализация южноамериканских рудников и успешное повышение цен на нефть ближневосточными странами позволяют предположить, что политические проблемы могут возникнуть задолго до серьезных экономических проблем.

Замысловатые гипотетические расчеты экспертов МИТ, быть может, и небесполезны, но вряд ли принципиально важны. В конце концов, заключения экспертов вытекают из сделанных ими допущений, а для того, чтобы понять, что бесконечный рост потребления ресурсов в конечном мире невозможен, достаточно лишь немного поразмыслить. То, что время коротко, понятно и без исследования многочисленных товарных групп, тенденций, схем обратной связи, системной динамики и прочего. Может, и полезно использовать компьютер для получения выводов, к которым любой разумный человек придет при помощи нескольких расчетов на клочке бумаги, ибо современный мир верит в компьютеры и базы данных, и питает отвращение к простоте. Правда, изгоняя бесов, бесполезно и даже опасно звать на помощь Вельзевула, главного беса.

Дело не в возможный нехватке и высоких ценах на большинство сырьевых товаров, которым в "Пределах роста" уделяется столь пристальное внимание. Современной индустриальной системе это особо не угрожает. Кто знает, сколько полезных ископаемых скрыто в земной коре и сколько будет извлечено все более изощренными способами, прежде чем серьезно встанет вопрос об исчерпании ресурсов в масштабе всей планеты; сколько можно будет извлечь из океана, и сколько - получить из вторичного сырья? Как говорится, голод не тетка: изобретательная промышленность и современная наука так просто не сдадутся в этих направлениях.

Анализ "Пределов роста" был бы значительно глубже, удели его авторы главное внимание материальному ресурсу, наличие которого является изначальным условием наличия всех остальных и который невозможно повторно использовать - энергии.

В одной из предыдущих глав я уже упоминал проблему энергии. От нее не убежишь. Невозможно переоценить ее значение. Можно сказать, что энергия для промышленности - то же самое, что сознание - для человека. Если закончится энергия, всему придет конец.

До тех пор, пока первичная энергия в достатке по приемлемым ценам, нет причин для беспокойства: нехватку любых других первичных ресурсов можно либо преодолеть, либо обойти. С другой стороны, в случае недостатка первичной энергии спрос на большинство других первичных ресурсов сократится настолько, что вряд ли встанет вопрос об их нехватке.

Большинство современных экономистов пока не осознают эту простую и столь очевидную истину. Из-за чрезмерной привязанности к количественному анализу, они по-прежнему ставят проблему наличия энергии в ряд многочисленных второстепенных проблем. Такой подход свойствен и авторам "Пределов роста". Зацикленность на количестве сопровождается настолько полным непониманием качества, что даже самые принципиальные качественные различия остаются незамеченными. А это, между прочим, одна из основных причин нереалистичности большинства прогнозов обеспечения современного индустриального общества энергией. Например, утверждают, что "на смену углю скоро придет нефть". В ответ на замечание, что это означает быстрое исчерпание всех разведанных и предполагаемых (то есть тех, что еще будут разведаны) запасов нефти, уверенно заявляют, что "мы прямиком идем в эру ядерной энергетики", поэтому можно спать спокойно и продолжать разбазаривать запасы ископаемого топлива. Нет счета умным исследованиям, подготовленным национальными и международными организациями, комитетами, научно-исследовательскими институтами и т. д., якобы доказывающим при помощи сложнейших расчетов, что спрос на западноевропейский уголь снижается и будет продолжать падать столь быстро, что единственная проблема - побыстрее избавиться от шахтеров. Вместо того, чтобы взглянуть на общую ситуацию, которая была и продолжает оставаться легко предсказуемой, авторы почти всех этих исследований ограничиваются бесчисленными аспектами проблемы, каждый из которых в отдельности предсказать невозможно, ибо невозможно понять часть, не поняв целого.

Приведу только один пример. Тщательное и сложное исследование Европейского сообщества угля и стали, предпринятое в 1960-61 годах, дало точные количественные ответы на буквально все вопросы, что только могут прийти в голову, о топливе и энергетике стран Общего рынка вплоть до 1975 года. Мне довелось рецензировать этот доклад вскоре после его публикации, и, возможно, не лишним будет процитировать несколько отрывков из моего отзыва:

Можно диву даться, что кто-то способен предсказать динамику заработной платы шахтеров и их производительности труда в своей стране на пятнадцать лет вперед. Еще более поразительно, что этот кто-то умудряется предсказать расценки на трансатлантические перевозки американского угля. Утверждается, что американский уголь определенного качества будет стоить "около 14,5 долларов за тонну", включая доставку в порт на Северном море, в 1970 году и "несколько больше" в 1975 году. "Около 14,5 долларов", говорится в докладе, означает "цену в пределах между 13,75 и 15,25 долларов", то есть с точностью до 1,5 долларов или плюс минус пяти процентов.

(В реальности же цена СИФ, то есть цена с доставкой, американского угля в европейских портах по новым контрактам, заключенным в октябре 1970 года, возросла до 24–25 долларов за тонну!)

Равным образом, цена мазута будет порядка 17–19 долларов за тонну. Приводятся и различные оценки для природного газа и ядерной энергии. На основе этих (и многих других) "фактов" авторы без труда подсчитали, какой объем добычи угля странами Сообщества будет конкурентоспособным в 1970. Ответ получился "около 125 миллионов тонн, то есть чуть более половины от сегодняшнего уровня добычи".

Прогнозы сегодня в моде. Считается, что лучше иметь хоть какую-то цифру о будущем, чем вообще никакой. Современный экономист так "узнает" о будущем: делается то или иное предположение, называемое "допущением", и на его основе получают оценку при помощи тонких расчетов. Затем такую оценку выдают за результат научного исследования, за что-то куда более значимое, чем просто гадание на кофейной гуще. Такая порочная практика может привести лишь к колоссальным ошибкам в планировании, ибо она дает липовый ответ там, где на самом деле требуется оценка здравомыслящим человеком, хорошо разбирающимся в проблеме.

Рассматриваемое исследование изобилует самыми произвольными допущениями, которые затем, как ни в чем не бывало, вводятся в счетную машину для получения "научного" результата. Было бы дешевле и значительно честнее просто допустить результат расчетов.

Так и случилось: "порочная практика" действительно привела к колоссальным ошибкам в планировании. Производственные мощности западноевропейской угольной промышленности были сокращены практически наполовину не только в Сообществе, но и в Великобритании. С 1960 по 1970 год зависимость Европейского сообщества от импорта топлива возросла с тридцати до более шестидесяти процентов, а Великобритании - с двадцати пяти до сорока четырех процентов. Хотя общую ситуацию в 1970-х годах и далее можно было совершенно спокойно предвидеть еще в начале 1960-х годов, правительства стран Западной Европы при поддержке подавляющего большинства экономистов специально разрушили почти половину угольной промышленности, как будто уголь был всего лишь одним из бесчисленных товаров на рынке, который следует производить до тех пор, пока это выгодно, и ликвидировать, как только производство перестало приносить прибыль. На вопрос о том, что заменит поставки местного угля в долгосрочном плане, ответили заверениями в том, что другие дешевые энергоносители обеспечат потребности в энергии "на обозримое будущее", тем самым выдавая желаемое за действительное.