Истощение запасов природного капитала идет такими быстрыми темпами, что даже в США, якобы самой богатой мировой державе, немало обеспокоенных людей, включая высокопоставленных чиновников, призывают к разработке и широкомасштабному внедрению технологий по перегонке угля в нефть и газ, требуют дальнейшего увеличения затрат на поиски и эксплуатацию новых месторождений, последних природных богатств. Вот данные, опубликованные под заголовком: "Мировые потребности в топливе в 2000 году". Если уже сейчас мы потребляем 7 млрд. тонн в год в угольном эквиваленте, то через двадцать восемь лет потребность возрастет в 3 раза до 20 млрд. тонн в год! Что такое двадцать восемь лет? Двадцать восемь лет назад закончилась Вторая мировая война, и с тех пор потребление топлива также утроилось, однако это увеличение составило лишь 5 млрд. тонн в год в угольном эквиваленте. А теперь мы снова спокойно говорим о трехкратном увеличении потребления.

Люди спрашивают: а что, нельзя достигнуть трехкратного увеличения потребления? Им отвечают: это необходимо, а, значит, будет сделано. Очень вежливый ответ. Так подбадривают умирающего, уверяя, что он проживет еще много лет. Дело в том, что сама формулировка вопроса неправильная, так как уже подразумевает, что речь идет о доходе, а не о капитале. Что ж особенного в 2000 году? А как насчет 2028 года, когда сегодняшняя беззаботная детвора будет подумывать о пенсии? Что, очередное утроение потребления? Все эти вопросы и ответы станут бессмысленными, как только мы поймем, что имеем дело с капиталом, а не с доходом: ископаемое топливо не создано человеком; их нельзя восстановить или сдать во вторсырье. Как только они будут исчерпаны, их уже не будет. Никогда.

Следует вопрос: "Хорошо, а как насчет возобновимых источников энергии, что относятся не к капиталу, а к доходу?" Да, действительно, а как обстоят дела с ними? В настоящее время их доля составляет только 4 % совокупного мирового потребления топлива (при пересчете в тепловой эквивалент, калории). В обозримом будущем их потребление нужно довести до 70, 80, 90 %. Одно дело - использование возобновимых источников энергии там-сям в скромных масштабах, и совсем другое - крупномасштабное использование. Чтобы реально повлиять на мировую энергетическую проблему, нужны поистине титанические усилия. Если исходить из того, что производство должно работать на возобновимых источниках энергии, то едва ли кто-то станет утверждать, что проблема производства решена.

Ископаемое топливо - не единственная составляющая "природного капитала", запасы которого мы опрометчиво воспринимаем как бесконечные (как будто бы речь идет о доходах) и даже не самая важная составляющая. Транжиря полезные ископаемые, мы ставим под угрозу существование цивилизации, но расточая капитал живой природы вокруг нас, мы подвергаем опасности жизнь на планете. Люди, наконец, начали осознавать эту угрозу и требуют прекращения загрязнения окружающей среды. В загрязнителях видят этаких жадных и корыстных людей, которым ничего не стоит выбросить свой мусор через забор на участок соседа. Для более цивилизованной утилизации отходов, полагают они, нужны дополнительные средства, а для этого необходимо наращивать темпы экономического роста. Отныне, заявляют они, по крайней мере, часть плодов постоянно растущей производительности следует направлять на улучшение "качества жизни", а не просто на увеличение потребления. Эта точка зрения, конечно, в чем- то справедлива, но весьма поверхностна.

Стремясь понять суть проблемы, зададимся вопросом: а почему, собственно, понятия "загрязнение", "окружающая среда", "экология" и прочие вдруг стали настолько актуальными. В конце концов, промышленность чадит уже более века, но всего лишь пять-десять лет назад эти слова были практически неизвестны. Это что, внезапная причуда, глупая мода или нервный срыв?

За объяснением далеко ходить не приходится. Так же, как и в случае с полезными ископаемыми, мы какое-то время пользовались капиталом живой природы, однако в относительно скромных масштабах. И только после Второй мировой войны этот вид капитала стал расходоваться угрожающе высокими темпами. По сравнению с тем, что происходит сейчас, вся деятельность человека и его воздействие на природу с конца 19 века до окончания Второй мировой войны - просто детская шалость. За ближайшие четыре-пять лет мировая промышленность произведет больше товаров, чем за всю историю человечества до 1945 года. Другими словами, совсем недавно, так недавно, что многие еще и опомниться не успели, объемы промышленного производства превратились из легкой ряби на поверхности моря в цунами.

Отчасти причиной этого превращения, отчасти его следствием стал уникальный качественный прорыв в характере производства. Ученые научились создавать совершенно неизвестные в природе вещества. Против многих из них природа совершенно беззащитна. Они не гниют и никак не распадаются в природных условиях.

Природа оказалась в ситуации племени аборигенов: их оружием испокон веку были лук да стрелы, и вдруг на них набросились вооруженные до зубов пулеметчики. Своей чуть ли не волшебной эффективностью синтетические вещества обязаны беззащитности природы. Отсюда же их неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Синтетические вещества стали использоваться в колоссальных объемах лишь в последние двадцать лет. Они не разлагаются и накапливаются в природе в огромных количествах; известно, что накопление некоторых веществ в долгосрочной перспективе чревато самым страшным последствиям, а для других веществ последствия совершенно непредсказуемы.

Другими словами, со всеми качественными и количественными изменениями в процессе промышленного производства дела сегодня обстоят совсем не так, как раньше. Причем причиной плачевного положения вещей стали не наши просчеты и ошибки, а то, что мы принимали за величайшие достижения и успех. Ситуация возникла неожиданно, и мы даже не успели заметить, что рьяно испытываем "терпение" природы - тоже своего рода невосполнимый капитал.

Давайте все же вернемся к возобновимым источникам энергии. Никто даже не заикается о том, что мировая промышленность 2000 года, т. е. следующего поколения, будет работать на энергии воды и ветра. Нет, ей пророчат атомное будущее. Конечно, раздающиеся уже двадцать лет обещания светлого атомного будущего без всякого недостатка энергии набили оскомину, а доля атомной энергетики в общем объеме производства энергии остается мизерной. В 1970 г. она составляла 2,7 % в Великобритании, 0,6 % в странах Европейского Сообщества и 0,3 % в США - а ведь это страны-лидеры в использовании мирного атома. Наверное, природа справится с ядерными отходами в небольшом количестве, хотя уже сейчас многие люди забили тревогу. Вот что говорит о захоронении ядерных отходов президент Никсоновского научного общества д-р Эдвард Д. Дэвид: "становится как-то не по себе, когда подумаешь, что ядерные отходы станут полностью безопасными, только пролежав в хорошо обустроенных герметичных подземных хранилищах 25000 лет".

Все достаточно просто: если заменить ежегодно потребляемые миллиарды тонн ископаемого топлива на ядерное, мы, конечно, "решим" проблему недостатка топлива, но взамен породим такую экологическую проблему, что не по себе станет не одному доктору Дэвиду. Такое решение - лишь спихивание проблемы в другую область, где она превращается в проблему несравнимо большую.

Уверен, мне возразят, что, мол, будущие ученые изобретут технологии, которые позволят совершенно безопасно использовать, перевозить, перерабатывать и утилизировать все большее количество радиоактивных веществ, а политики и социологи создадут мировое сообщество, в котором не будет ни войн, ни социальных потрясений. Опять же, это предложение решить проблему, переложив ее из одного места в другое, в данном случае в сферу повседневного человеческого поведения. Так мы подходим к рассмотрению третьего вида "природного капитала", который мы бездумно расточаем. Мы обращаемся с ним как с доходом, будто сами его создали и можем легко заменить при помощи растущих объемов производства, которыми мы так гордимся.

Разве не очевидно, что сегодняшний способ производства уже негативно сказывается на сущности человека? Для многих это вовсе не очевидно. Они удивляются: разве человеку когда-нибудь жилось лучше, чем сегодня, когда проблемы производства решена? Мы лучше питаемся и одеваемся, чем наши предки. Наши дома комфортны. А как мы образованы! Да, конечно! Все это так в отношении жителей (да и то не всех) богатых стран. Но я имел в виду совсем не то, когда говорил о "сущности человека". Сущность человека не измерить объемами валового внутреннего продукта. Пожалуй, ее вообще невозможно как-либо измерить, за исключением разве что некоторых симптомов ее утраты. Правда, здесь не место приводить статистику появления этих симптомов, таких как преступность, наркомания, вандализм, психические расстройства, бунты и так далее. Статистикой никогда ничего не докажешь.

Как я сказал в начале, одним из роковых заблуждений современности стала вера в то, что "проблема производства" наконец-то решена. Я объяснил, что причина этого заблуждения, как мне кажется, во многом в нашей непонятливости и недальновидности. Мы все никак не можем понять, что современное индустриальное общество, помешанное на интеллектуальных изысках, подрывает тот фундамент, на котором само же себя и выстроило. Если говорить языком экономики, общество живет за счет невосполнимого капитала, который оно легкомысленно именует доходом. Я выделил три категории этого капитала: полезные ископаемые (в особенности ископаемое топливо), запас прочности природы (то есть ее способность самовосстанавливаться) и сущность человека. Даже если некоторым читателям не придутся по душе все три категории, думаю, даже одной достаточно, чтобы задуматься.

О чем же я призываю задуматься? Да о том, что наша главная задача - как можно быстрее сойти с взятого курса на разрушение. Но кому такая задача под силу? Я думаю, что любому из нас, независимо от возраста, богатства и положения в обществе. Что толку говорить о будущем, если сейчас ничего не делается для его изменения? Действуйте сейчас. Но разве можно сделать что-нибудь сейчас, если мы до сих пор находимся в сладкой иллюзии того, что "теперь человек живет куда лучше, чем раньше"? По крайней мере (а это уже великое дело) мы должны хорошо разобраться в проблеме и подобрать себе новый образ жизни, основанный на иной структуре производства и потребления и ориентированный на долговечность. Приведу лишь три примера: в сельском хозяйстве необходимо найти, исследовать и применить способы производства, которые бы учитывали все биологические особенности сельскохозяйственных экосистем и не разрушали бы их, увеличивали плодородие почв и создавали бы здоровье, красоту и долговечность. А урожайность уже приложится сама собой. В промышленности следует ориентироваться на маломасштабное производство, основанное на ненасилии, "технологии с человеческим лицом". Люди должны наслаждаться процессом труда, а не просто трубить от звонка до звонка за свою зарплату со слабой надеждой "развеяться" во время досуга. Опять же, в промышленности - а промышленность поистине задает тон всей нашей сегодняшней жизни - можно поэкспериментировать с новыми формами взаимоотношений и сотрудничества между управляющими и работниками, вплоть до совместного владения бизнесом.

Часто приходится слышать, что мы вступили в эру "просвещенного общества". Очень хочется в это верить. Но какими бы просвещенными мы ни были, нам все еще придется учиться жить в ладу не только с другими людьми, но и с природой, и прежде всего с Высшими Силами, которые сотворили природу и нас, людей. Ведь без сомнения человек - творение Высших Сил, а не плод собственной изобретательности или случайного стечения обстоятельств.

В настоящей главе эти проблемы затронуты лишь поверхностно и в дальнейшем будут рассмотрены более подробно. Мало кто сразу поверит, что проблемы будущего человечества не решить даже сменой политической системы, не говоря уже о простом латании брешей там и сям.

В следующей главе мы снова попробуем взглянуть на создавшуюся ситуацию, но уже с позиций мира и долговечности. Человек обладает столь мощными средствами стереть себя с лица земли, что проблема войны и мира в настоящее время актуальна как никогда в истории человечества. Но о мире не может идти и речи, если мы не построим долговечную экономику.

Глава 2

Мир и долговечность

Всеобщее материальное благополучие - самая прочная основа мира на земле. Это одно из самых распространенных поверий сегодняшнего дня. Но были ли богатые всегда миролюбивее бедных? Что говорит история? История же говорит, что это вовсе не так. Конечно, можно предположить, что состоятельные люди чувствовали себя незащищенными перед бедными, и воинственность богатого сословия - проявление страха. Тогда сам собой напрашивается вывод, что все было бы совсем иначе, будь каждый человек богачом. К чему богатому человеку войны? Ему нечего завоевывать. А вот бедные, униженные и оскорбленные разве не более склонны к насилию - ведь им нечего терять, кроме своих цепей? Вот и получается, что путь к миру лежит через экономическое процветание.

Конечно, приятно верить в столь изящный миф. Чем быстрее все разбогатеют, тем скорее на земле воцарится прочный мир. Кроме того, можно забыть об этике: от нас не требуется ни воздержанности, ни самопожертвования - даже наоборот! Какая заманчивая перспектива! На поезде технического прогресса мы доедем до станции "Мир и изобилие", нам остается лишь хорошо себя вести и не срывать стоп-кран. Те, кто беден и ропщет - смиритесь! Не трогайте и тем более не убивайте курицу, что в один прекрасный день обязательно снесет золотое яйцо и для вас. Те, кто богат - не оплошайте! Время от времени делитесь с бедными, ибо это верный способ и дальше преумножать ваши богатства.

Ганди пренебрежительно относился к "мечтам построить систему столь совершенную, что в ней отпадет необходимость быть хорошим". Но разве не именно эту мечту мы теперь обращаем в реальность чудесными силами науки и техники? Кому нужны добродетели (приобретение которых не каждому и под силу), если все, что требуется от человека, - это рациональный научный подход и технические знания?

Но кто услышал призыв Ганди? Мы склонны следовать советам одного из самых влиятельных экономистов нашего времени, великого лорда Кейнса. В 1930 году, в разгар Великой Депрессии, охватившей весь мир, Кейнсу захотелось порассуждать о том, "как будет житься нашим внукам". Он пришел к заключению, что, возможно, не за горами тот день, когда все заживут богато. Тогда, по его словам, "мы сможем снова ставить цель выше средств и предпочитать добро пользе".

"Но смотрите! - продолжает Кейнс. - Время для всего этого еще не пришло. Еще хотя бы сотню лет нам следует притворяться, будто добродетель порочна и порок добродетелен, ибо зло полезно, а добро - нет. Алчность, корысть и осмотрительность должны еще ненадолго остаться нашими богами, ибо только они могут вывести нас из подземелья нищеты на свет материального благополучия".

Этим словам сорок лет. С тех пор прогресс настолько ускорился, что, может, нам не придется ждать и тридцати лет до наступления эры всеобщего изобилия. В любом случае мысль Кейнса совершенно ясна: осторожно! этика не просто не имеет отношения к экономике, но даже мешает экономическому развитию, ибо "зло полезно, а добро - нет". Время красоты и справедливости еще не настало. Дорога к небесам вымощена плохими намерениями.

Давайте теперь разберемся с экономическим процветанием как средством достижения мира. Для этого нам нужно ответить на три вопроса:

Во-первых, возможно ли всеобщее процветание?

Во-вторых, можно ли достичь его, следуя материалистическому призыву "обогащайтесь"?

В-третьих, ведет ли эта дорога к миру?

Прежде всего, необходимо определить, хватит ли материальных благ на всех. Здесь возникает непростой вопрос: что значит "хватит"? Кто даст ответ? Естественно не экономист, ставящий "экономический рост" превыше всего. По определению такой экономист не понимает значения слова "хватит". Есть бедные страны, у которых слишком мало материальных благ, но видели ли вы хоть одну страну, которая заявила бы: "Все! Нам достаточно"? Таких стран нет.

Поэтому нам, наверное, придется забыть о первоначальном вопросе и удовлетвориться исследованием роста потребления мировых ресурсов в ситуации, когда все просто из кожи вон лезут, чтобы иметь "еще". Изучение спроса на все ресурсы потребовало бы слишком много места, поэтому давайте ограничимся топливом как важнейшим ресурсом.

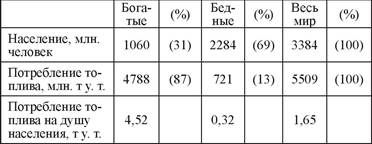

С ростом материального богатства растет потребление топлива. Это несомненный факт. Огромный разрыв в благосостоянии между бедными и богатыми странами ясно виден из относительного потребления ими топлива. Если обозначить "богатыми" все страны, где среднее потребление топлива на душу населения в 1966 году составило более одной тонны в угольном эквиваленте (то есть, тонны условного топлива - т.у.т.), а "бедными" - страны с потреблением меньше 1 т.у.т. на душу населения, то на основе статистики Организации Объединенных Наций можно составить следующую таблицу (см. таблицу ниже).

"Бедные" в среднем потребляют только 0,32 тонны на человека - в четырнадцать раз меньше, чем "богатые". Кроме того, в мире очень много "бедных" людей - почти 70 процентов всего населения Земли. Если бы "бедные" вдруг стали сжигать столько же топлива, сколько и "богатые", мировое потребление топлива сразу же утроилось.

Но это не произойдет в одночасье, так как все требует времени. А со временем и у "богатых" и у "бедных" разгорается аппетит. И их самих становится все больше и больше. Давайте прикинем. Если население "богатых" стран будет расти на 1,25 процента в год, а население "бедных" стран - на 2,5 процента, к 2000 году население Земли увеличится до 6,9 миллиардов человек. Эта цифра не сильно отличается от самых качественных сегодняшних прогнозов. Если в тот же самый период потребление топлива на душу населения в "богатых" странах будет увеличиваться на 2,25 процента в год, а в "бедных" странах - 4,5 процента в год, в 2000 году ситуация будет выглядеть следующим образом: