Функции социального управления – обусловленные социальным назначением наиболее типичные однородные стабильные направления управленческого воздействия, отвечающие его целевому предназначению и задачам.

Признаки функций социального управления:

• обусловлены социальным назначением управления;

• характеризуются определенной направленностью и стабильностью;

• представляют собой внешнее проявление свойств системы управления;

• представляют направление его активного действия;

• предопределяются поставленными целями и задачами.

В зависимости от содержания и характера воздействия можно выделить следующие функции управления: общие (присущи всем системам управления); специальные (присущи отдельным системам управления, например, социальная служба – социальная защита и социальное обслуживание населения); обеспечивающие (создают условия для реализации общих и специальных функций, например, материально-технического обеспечения; кадровая; финансово-плановая и др.).

В зависимости от направления воздействия выделяют внутренние и внешние функции.

В зависимости от времени действия существуют функции управления постоянные и временные.

Общие функции управления:

• информационное обеспечение – сбор, получение, обработка, анализ и хранение информации, необходимой для осуществления управленческой деятельности;

• прогнозирование – предвидение перспектив развития событий или процессов в будущем;

• моделирование – создание упрощенного образца (модели) определенных управленческих отношений для оперативного решения управленческих задач в практике;

• планирование – определение направлений, темпов, количественных и качественных показателей развития процессов в системе управления;

• организация – формирование системы управления, установление ее принципов, субъектного состава, приведение в состояние готовности;

• координация – согласование совместной деятельности различных субъектов управленческих отношений для достижения поставленных целей и задач управления;

• распорядительство – оперативное регулирование управленческих отношений, дача указаний исполнителям;

• регулирование – установление общеобязательных требований и процедур для объектов управления;

• контроль – установление соответствия или отклонения фактического состояния системы управления от заданных параметров;

• учет – фиксация информации, выраженной в количественных показателях, о результатах состояния системы управления.

Существуют и иные подходы к выделению функций управления. Так, в качестве самостоятельных функций иногда выделяют целеполагание, мотивацию, принятие решений и иные. Все функции управления взаимно дополняют друг друга, раскрывая сущность процесса.

Социальное управление присуще любому обществу или его отдельному элементу (организации, коллективу или подразделению, городу или региону). Необходимость управления вытекает из системной природы объекта, необходимости общения людей и обмена продуктами их материальной и духовной деятельности.

Управление всегда связано с сознанием и деятельностью людей. Управление возникает тогда и там, где требуются коллективные усилия людей для ведения какого-либо общего дела или достижения актуальной общей цели. Управление по своей природе является поэтому общественным институтом, столь же важным для жизни, как семья, производство, собственность, государство и другие институты, исторически созданные людьми для обеспечения собственной жизнедеятельности.

Суть управления кратко выражается в нескольких обязательных проявлениях.

Прежде всего, управление олицетворяет собой реальное влияние на сознание, поведение и деятельность людей, подчиняющее их реализации намеченных целей. И как таковое влияние есть результат и деятельности (умственной и физической), и отношения (власти-подчинения), и информационного обмена (соединения субъектов и объектов управления), которые он в определенном виде содержит в себе. Тем самым только термин "воздействие" наиболее адекватно раскрывает суть управления. Но это управляющее, то есть понуждающее к чему-то, воздействие в отличие от иных воздействий идеального и материального свойства непременно содержит в себе три составных элемента:

• первый – целепалагание, то есть установление задачи, задания, определение желаемого, необходимого, того, к чему стремимся, что надо делать. В целеполагании сосредоточена идеология управления: определенные потребности и интересы людей и пути, способы их возможного удовлетворения. Целеполагание в управлении имеет практический характер. Этим оно отличается от благих намерений, беспочвенных мечтаний и иных конструкций "вольного" ума. Здесь цель должна непременно реализовываться;

• второй – организационный элемент, предполагающий, что достижение цели требует вовлечения в соответствующие процессы определенного количества людей и разного рода ресурсов, что обусловливает их адекватную организацию. В любом коллективном деле необходимо располагать людей в пространстве (территория, сооружения, привязка к орудиям и средствам труда и т. д.) и наделять их функциональными ролями, состоящими в выполнении должных видов и объемов деятельности;

• третий – регулирующий элемент, выражающийся в том, что в рамках определенной организации для достижения поставленных целей необходимо четко и конкретно регулировать: что, кто, как и когда обязаны делать. Для этого в любом социальном и управленческом процессах всегда актуальны нормы и нормативы, стимулы и санкции, ответственность и другие регуляторы, обеспечивающие реальное исполнение цели.

Причем именно цели обусловливают организацию и регулирование, хотя существуют и известные обратные связи. Изменение целей изменяет организацию и регулирование, по крайней мере их содержание и структуры.

Таким образом, можно утверждать, что управление как общественный институт (явление) представляет собой целеполагающее (сознательное, преднамеренное, продуманное, спланированное) организующее и регулирующее воздействие на собственную, групповую, коллективную и общественную жизнедеятельность, осуществляемое как непосредственно (в формах самоуправления), так и через специально созданные структуры (государство, общественные объединения, партии, предприятия, учреждения, фирмы и т. п.).

Все это дает основание вести речь о специфическом феномене профессиональной трудовой деятельности под названием управленческая деятельность.

Управленческая деятельность, представляющая собой одну из сторон комплексного феномена управления, характеризуется непосредственной связью с результатами его проявления: именно она приводит к получению конкретного результата управления. Это предопределяет значение и роль управленческой деятельности в управлении и обусловливает необходимость особого внимания ее организации как инструменту обеспечения этой роли. Важной особенностью изучения управленческой деятельности и ее организации является то, что оно, ориентируясь на формирование полноценных представлений об их сущности и содержании, предусматривает использование большой совокупности общих, специальных и частных подходов, потребность в которых обусловлена комплексным характером и взаимосвязью различных сторон как самого управления, так и составляющей его содержание управленческой деятельности.

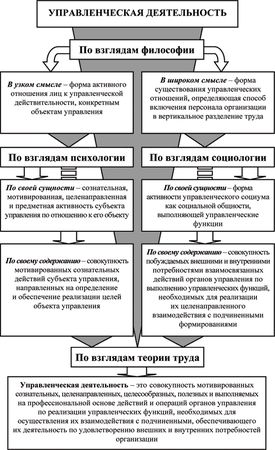

С этих позиций управленческая деятельность в узком смысле представляет собой форму активного отношения лиц к управленческой действительности, конкретным объектам управления, а в широком смысле – форму существования управленческих отношений, определяющую способ включения персонала организации в вертикальное разделение труда. К этому и сводятся самые общие признаки управленческой деятельности (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Основные аспекты и структура общего понятия управленческой деятельности

С современной точки зрения управленческая деятельность определяется как совокупность мотивированных сознательных, целенаправленных, целесообразных, полезных и выполняемых на профессиональной основе действий и операций органов управления по реализации управленческих функций, необходимых для осуществления взаимодействия с подчиненными, обеспечивающего их деятельность по удовлетворению внешних и внутренних потребностей организации.

При этом целенаправленность управленческой деятельности означает наличие в ней продуманной цели, ее целесообразность – понимание субъектом деятельности содержания потребностей тех, кто пользуется результатами деятельности, а полезность – соответствие деятельности этим потребностям, которое, в свою очередь, обеспечивается ее легитимностью, заключающейся в признании ее обществом как допустимой (не преступной), созидательностью, заключающейся в наращивании или восстановлении количества и качества материальных, духовных и бытовых благ, а также востребованностью, заключающейся в том, что она всегда кому-то нужна.

Управленческая деятельность характеризуется не прямой, а опосредованной связью с конечными результатами функционирования организации. Руководитель обычно непосредственно сам не только не участвует, но и не должен участвовать в создании конечных результатов. По данному признаку управленческая деятельность дифференцируется от исполнительской. Чем в большей степени управленческая деятельность концентрируется вокруг неисполнительских функций и освобождается от непосредственно исполнительского труда, тем выше ее эффективность.

Кроме того, управленческая деятельность очень специфична по своему предмету. Она по определению предполагает воздействие одних людей на других в целях организации совместной деятельности. Специфичность управленческой деятельности состоит поэтому в том, что ее субъектом и объектом являются люди. Отсюда вытекает особенность управленческой деятельности, заключающаяся в том, что в ней субъект и объект являются идентичными не только по сложности своей организации, но и по своим основным, то есть психологическим, особенностям. Эта особенность управленческой деятельности усиливается тем, что руководитель имеет дело одновременно со многими субъектами, между которыми складываются закономерные социально-психологические отношения. Последние составляют важный фактор управления и также входят в предмет деятельности руководителя, придавая ему дополнительную специфику.

Наконец, управленческая деятельность как социально-психологическая категория достаточно специфична по своим типичным условиям. Последние подразделяются на внешние и внутренние. К внешним условиям относятся, в первую очередь, жесткие временные ограничения, хроническая информационная неопределенность, высокая ответственность за конечные результаты, нерегламентированность труда, постоянная нехватка ресурсов, частое возникновение так называемых экстремальных ситуаций. К внутренним условиям относятся, прежде всего, необходимость одновременного выполнения многих действий и решения многих задач; противоречивость нормативных, в том числе и законодательных, предписаний, их неопределенность, а часто и их отсутствие; несформулированность в четком и явном виде оценочных критериев эффективности деятельности, а иногда их отсутствие; множественная подчиненность руководителя различным вышестоящим инстанциям и обусловленная этим противоречивость требований с их стороны; слабая алгоритмизация деятельности и др.

Наряду с особенностями, непосредственно присущими управленческой деятельности, теория управления выделяет и те ее черты, которые обусловлены организационным статусом руководителя. Они обозначаются понятием "особенности статуса и роли руководителя" и состоят в следующем:

• руководитель организации – это единственный человек в ней, который может иметь двойную принадлежность, представляющую собой одно из проявлений феномена маргинальности. Эта двойственность статуса и роли руководителя возникает при включении его в состав вышестоящего органа управления;

• руководитель организации – это единственный человек в ней, на которого возложена ответственность за ее функционирование в целом, а не за работу какой-либо ее части; должность руководителя предоставляет ему гораздо большие возможности для влияния на организацию в целом, чем возможности у всех других должностных лиц.

Исследования показывают, что эффективность деятельности организации тем выше, чем в большей мере руководитель является не просто формальным "начальником", но и неформальным лидером (то есть реальным членом организации). Но одновременно и сохранение иерархического начала ("соблюдения дистанции") также является действенным средством обеспечения эффективности деятельности организаций, особенно социальных. Следовательно, признаком управленческой деятельности является сочетание двух основных принципов ее организации – иерархического (субординационного) и коллегиального (координационного), а также необходимость их оптимального согласования. Особенностью управленческой деятельности является то, что ее профессиональный характер обусловливает формирование автоматизированных действий – навыков и привычек. При этом привычка представляет собой потребность в каком-то действии и зависимость личности от этого действия.

На основе системы навыков в управленческой деятельности формируются умения, представляющие собой способность лиц выполнять ее на основе приобретенных знаний и навыков. При этом система знаний и навыков обеспечивает определенный уровень умений и готовность лица к самостоятельному решению поставленных перед ним управленческих задач.

Из вышеприведенных определений "управления" и "управленческой деятельности" логично следуют вопросы: кто, на кого и почему воздействует, то есть кто выступает субъектом управления и кто воспринимает воздействия, им подчиняется и соответственно является объектом управления. Ответы здесь принципиальны, ибо выстраивают модель системы управления, которая должна применяться везде, в любых управленческих отношениях и процессах. Для ответа на эти вопросы рассмотрим упрощенную структуру системы управления.

Материальную основу управления представляет система управления.

Система – это целостное образование, совокупность взаимосвязанных элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, обладающих благодаря своему единению качественно новыми характеристиками и образующих определенную целостность и единство.

В соответствии со сложившими взглядами в качестве системных выделяют следующие основные принципы:

• целостности – принципиальной несводимости свойств системы к сумме свойств составляющих ее элементов и невыводимости из последних свойств целого; зависимость каждого элемента, свойства и отношения системы от его места, функций и т. д. внутри целого;

• структурности – возможности описания системы через установление ее структуры, то есть сети связей и отношений системы; обусловленности поведения системы не столько поведением ее отдельных элементов, сколько свойствами ее структуры;

• взаимозависимости системы и среды – система формирует и проявляет свои свойства в процессе взаимодействия со средой, являясь при этом ведущим компонентом взаимодействия;

• иерархичности – каждый компонент системы в свою очередь может рассматриваться как система, а исследуемая система представляет собой один из компонентов более широкой системы;

• множественности описания каждой системы – в силу принципиальной сложности каждой системы ее адекватное познание требует построения множества различных моделей, каждая из которых описывает лишь определенный аспект системы.

Управление любым объектом предполагает наличие возможности тем или иным способом воздействовать на этот объект, осуществляя при этом целенаправленный выбор воздействий. Все системы управления имеют сходную структуру (рис. 1.2), характеризующуюся наличием двух каналов связей между субъектом управления и объектом управления: каналом прямой связи для передачи управляющего воздействия и каналом обратной связи для передачи информации о состоянии и функционировании объекта. Всякая система управления представляет собой определенным образом организованную совокупность элементов, образующих единое целое, не сводимое к свойствам отдельных элементов, в которой реализуются функции управления. Самая общая модель системы управления включает два основных элемента: субъект и объект управления. С помощью сил и средств управления они оказывают друг на друга управленческое воздействие по каналам связи (прямой и обратной), воспринимают воздействие внешней среды, обеспечивая тем самым функционирование (работоспособность) системы.