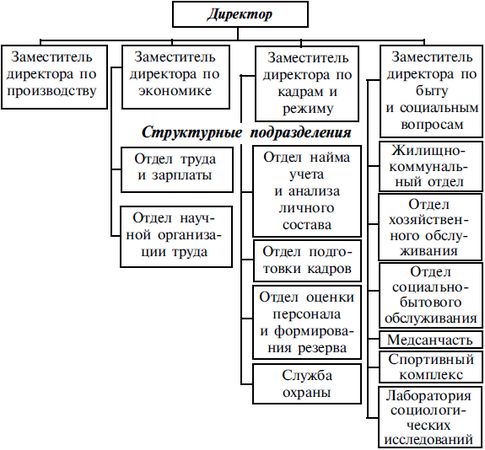

Рис. 8. Традиционная схема организационной структуры управления социальными процессами в отечественной организации

При системном подходе к решению вопросов социального развития организация не может обойтись без взаимодействия с местными (муниципальными, региональными) органами управления социальной сферой. Сотрудничество предприятий и местных органов власти в вопросах развития социальной сферы позволяет решать эти вопросы на комплексной основе с учетом интересов населения. Однако в годы реформ это взаимодействие чаще всего было связано с передачей в муниципальную собственность социальных объектов, находящихся на балансе предприятий.

Монетаристская экономическая теория считает, что развитие социальной сферы предприятий снижает их конкурентоспособность. Эта формалистическая точка зрения оказала в процессе приватизации решающее воздействие на поведение не обремененных социальной ответственностью хозяйствующих субъектов. За десятилетие реформ в несколько раз сократилось число предприятий, содержавших на балансе объекты социальной сферы. Если в 1990 г. содержали различные социальные объекты около 70 % предприятий, то в 2002 г. такие предприятия составили менее 10 % (О.В. Лазарева, ЦЭФИР). В ряде случаев содержание таких объектов становилось для приватизированных предприятий просто непосильным, оказывалось для них дополнительным источником непроизводственных затрат. Вместе с тем местные органы власти, взяв в свою собственность социальные объекты предприятий, нередко сами не могли обеспечить их нормальную работу. В результате большая часть населения остается без детских, спортивных и досуговых учреждений, без нормальной медицинской помощи и возможности отдохнуть, без нормальных жилищных условий, без тепла и электроэнергии. Это не может не сказаться негативно на работоспособности персонала, производительности труда и эффективности экономики региона в целом. О громадных социальных потерях, вызванных формальным "рыночным" отношением к социальной сфере, мы уже говорили выше. В то же время немалая часть руководителей проявила дальновидность и социальную ответственность. Они не стали спешить избавиться от объектов социальной сферы, понимая их мотивирующую роль в отношении работников к труду. Многое здесь зависит и от социальной ответственности местных руководителей. Например, благодаря позиции губернатора Кемеровской области А. Тулеева в Кузбассе удалось совместить "почти социалистическую систему социальные гарантий и привлечь в экономику региона серьезный частный капитал". Весьма интересен и поучителен опыт решения социальные вопросов в ОАО "Чебоксарский агрегатный завод".

В годы кризиса 90-х годов этому предприятию удалось избежать остановки производства и массовых сокращений и при этом сохранить большой социальный комплекс: 9 общежитий, поликлинику, торговый дом, санаторий, базу отдыха, детский лагерь, стадион, гостиницу, клуб, тепличное хозяйство. Услугами этого комплекса пользуются не только работники, члены их семей и ветераны предприятия, но и горожане. Этот пример, как показывают итоги ежегодного Всероссийского конкурса предприятий высокой социальной эффективности, не единичен.

После вступления в юридическую силу нового Трудового кодекса РФ (см. Приложение 3) нормативно-правовая база управления социальными процессами в организации с формальной стороны стала больше соответствовать новому социальному статусу работников как наемной рабочей силы. Это соответствие обеспечивается учреждением института социального партнерства, призванного сбалансировать интересы общества, государства, работодателей и наемные работников. Институт социального партнерства дает правовую возможность трудовому коллективу отстаивать свои социальные права с учетом качества работы и производительности труда. В перспективе роль этого института как инструмента управления социальным развитием хозяйственных организаций будет возрастать, поэтому целесообразно уделить этой теме дополнительное внимание.

Управление социальным развитием организации как элемент системы социального партнерства

Сначала вспомним, что управление социальным развитием организации, как и управление любой социальной системой, в принципе осуществляется как самоуправление. Это связано с тем, что в социальные системах субъект и объект управления в известном смысле совпадают. Данное положение можно уточнить, добавив, что в социальных системах субъект управления является составной частью объекта управления. Применительно к хозяйственной организации это означает, что управление ее социальным развитием осуществляется определенной (большей или меньшей) частью ее сотрудников. Кто же конкретно, какая или какие категории работников составляют эту часть? Каков порядок ее образования, размеры и механизмы принятия и реализации соответствующих управленческих решений?

Ответ на эти важные вопросы связан с углубленным рассмотрением понятия социального партнерства, являющегося, так же как и деятельность, которую оно отражает, достаточно новым в отечественной практике социального управления.

Дело в том, что система социального партнерства служит важным механизмом, посредством которого происходит разработка, принятие и осуществление решений по управлению социальным развитием организации в условиях современной рыночной экономики.

Появление термина "социальное партнерство" – прямое следствие переживаемой нами политической трансформации российского общества и экономических реформ. По мнению ряда специалистов по социальному управлению, данный термин не отражает сути фактических социально-экономических отношений, существующих в настоящее время между работодателями – владельцами приватизированных российских предприятий и наемными работниками. Для этих отношений – в силу их ярко выраженного конфликтного характера, состоящего в бесправном положении подавляющего большинства наемных работников, – больше подошел бы термин "социальный диалог" (см.: Силин А. Мифы и быль социального партнерства в России и на Западе // Управление персоналом. 2002. № 1). Однако понятие "социальное партнерство" давно является элементом международного управленческого словаря, а также вошло в качестве одного из ключевых терминов в новый Трудовой кодекс Российской Федерации (2002).

Согласно Трудовому кодексу РФ (ст. 27) "социальное партнерство осуществляется в формах: коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных договоров, соглашений и их заключению; взаимных консультаций (переговоров) по вопросам регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения гарантий трудовых прав работников и совершенствования трудового законодательства; участия работников, их представителей в управлении организацией; участия представителей работников и работодателей в досудебном разрешении трудовых споров".

Задача взаимодействующих сторон, заключающаяся в соблюдении социальных прав и гарантий наемных работников, предусмотренных Конституцией (см. Приложение 1), состоит в том, чтобы наполнить данное понятие реальным социальным содержанием социального партнерства.

Понятие и практика социального партнерства

Согласно действующему Трудовому кодексу РФ социальное партнерство представляет собой систему взаимоотношений между работниками (представителями работников), работодателями (представителями работодателей), органами государственной власти, органами местного самоуправления, направленную на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений.

В современных промышленно развитых странах социальное партнерство – это социальный институт, закономерно возникший в Западной Европе как реакция на социальные потрясения, связанные с Первой мировой войной, революционными событиями 1917 г. в России, Австро-Венгрии и Германии 1918–1919 гг. Эти события, заставили правящие классы предпринять реальные шаги по обеспечению социальных прав наемных работников и созданию соответствующих механизмов регулирования отношений в этой области.

Основная функция, выполняемая данным институтом, – содействие конструктивному взаимодействию между главными социальными партнерами промышленно развитых обществ с рыночной экономикой – классами работодателей и наемных работников с целью избежать перерастания конфликтных ситуаций, достаточно часто возникающих в отношениях между ними, в конфликт, открытое политическое столкновение, чреватое большими социальными потрясениями и катастрофами.

Согласно концепции социального партнерства классы работодателей и наемных работников в равной мере заинтересованы в социальном мире, стабильности и благополучии, поэтому они должны действовать как социальные партнеры, находя компромиссные условия обмена рабочей силы на социальные блага.

С точки зрения статуса, объема прав и предмета отношений между субъектами социального партнерства выделяются несколько уровней взаимодействия между наемными работниками и работодателями: международный уровень, национальный, отраслевой, региональный, муниципальный или местный и корпоративный. При определенной автономности каждого уровня любой уровень, кроме высшего, в определенной мере зависит от верхнего.

На международном уровне начало процесса формирования института социального партнерства юридически связано с созданием в 1919 г. Международной организации труда (МОТ) в соответствии с Версальским мирным договором. Цель – обеспечение прочного мира через социальную справедливость. Тем самым признавалось, что главная причина войн заключается в нерешенных внутренних социальных противоречиях, которые носят универсальный характер. Поэтому устранить их можно лишь объединенными усилиями международного сообщества.

Штаб-квартира МОТ расположена в Женеве (Швейцария). В настоящее время членами МОТ являются 150 стран.

Руководство и координацию деятельности МОТ обеспечивают три органа:

• Международная конференция, проводящаяся ежегодно в Женеве (высший орган, принимающий законодательные акты в области регулирования трудовых отношений);

• Административный совет (исполнительный высший орган);

• Международное бюро труда (постоянный секретариат).

Одна из важнейших функций МОТ состоит в нормотворческой деятельности в области трудовых отношений. Результаты этой деятельности отражены в Международном кодексе труда, представляющем собой собрание 181 конвенции и 188 рекомендаций. В них содержатся правовые нормы, регулирующие деятельность субъектов социального партнерства. Основные положения, на которые опираются данные нормы:

1. Признание права профсоюзов на законодательную инициативу и их равенство с другими партнерами (объединение предприятий и государств).

2. Необходимость создания в государствах – членах арбитражных органов по разрешению социально-трудовых конфликтов.

3. Необходимость создания в государствах-членах правовых условий, обеспечивающих независимость сторон друг от друга и нормальное функционирование их организаций.

4. Независимость деятельности профсоюзов от идеологических установок и отказ профсоюзов от политических амбиций.

Задачи МОТ:

• выработка соглашений, международных конвенций в области труда для последующей их ратификации государствами – членами МОТ;

• создание системы контроля и наблюдения за выполнением принципов и стандартов, устанавливаемых принятыми конвенциями;

• разработка проектов и программ по оказанию помощи небольшим предприятиям в развивающихся странах;

• анализ мировых тенденций и определение направлений развития системы профессионального обучения;

• проведение международных конференций и семинаров по наиболее актуальным вопросам трудовых отношений (занятости, оплате труда, трудового законодательства, механизмов социального партнерства).

На национальном уровне или в отдельных странах институты социального партнерства формировались по мере создания национальных объединений профсоюзов, тесно взаимодействующих с МОТ на основе правительственных гарантий.

Становление системы социального партнерства в России тесно связано с предысторией отношений между Советским Союзом и МОТ. Советский Союз входил в состав МОТ с 1934 по 1940 г., возобновил членство в 1954 г. Однако в условиях административно-командной системы управления экономикой роль профессиональных союзов как выразителей интересов рядовых работников ограничивалась вопросами регулирования взаимодействий между администрацией и трудовыми коллективами на отраслевом и местном уровнях, на предприятиях. Эти взаимодействия касались главным образом вопросов соблюдения законодательства о труде, предоставления путевок в санатории и дома отдыха, развития социальной инфраструктуры предприятий и т. п. Хотя в целом профсоюзы располагали достаточно большими финансовыми и материальными средствами, их влияние на социальную политику государства и органов управления нижних уровней было небольшим. В целом профсоюзы были зависимы от администрации предприятий, местных, региональных, республиканских, союзных партийных и государственных органов власти.

Зависимость профсоюзов от политической власти в стране, бывшая в советское время, существует (пусть не в такой мере, как раньше) и сейчас. Но это уже вопреки возможностям, предоставляемым законом, в виде унаследованной негативной традиции, социальной апатии и неверия трудящихся масс в свои силы и способность конструктивно влиять на ситуацию.

В настоящее время в России действует Московское бюро МОТ, в задачи которого входит:

– обеспечение Российской Федерации информацией о деятельности МОТ;

– рассмотрение Конвенций и рекомендаций, принятых Конференциями МОТ с целью их дальнейшей ратификации и учета в национальном законодательстве о труде. Это наряду с другими факторами создает условия для формирования более эффективной системы социального партнерства в будущем.

Факторы, способствующие формированию системы социального партнерства

Социальное партнерство как механизм регулирования взаимодействий между основными участниками процесса общественного производства в условиях развитой рыночной экономики складывалось постепенно под влиянием ряда факторов. Важно ознакомиться с этими факторами для лучшего понимания проблем, с которыми сталкивается формирование системы социального партнерства в России.

Создание МОТ было лишь первым организационным шагом в создании действующей системы социального партнерства.

Начало эффективного функционирования системы социального партнерства в промышленно развитых странах Запада относится к периоду после Второй мировой войны, когда в этих странах сложились соответствующие общественные условия. Эти условия можно дифференцировать по следующим факторам.

Ведущую роль играет технико-технологический фактор. Его действие связано с влиянием научно-технического прогресса, приведшего к значительному усложнению технологии производства. Это обстоятельство, в свою очередь, способствовало абсолютному и относительному возрастанию объема работ, требующих существенно более высокой квалификации и уровня образования наемных работников. Рост числа работников с высшим образованием и высоким уровнем квалификации способствовал сближению позиций работодателей и наемных работников, поскольку владение специальными знаниями дает возможность лучше понимать необходимость постоянной модернизации производства и соответствующих затрат при решении вопросов распределения прибыли по статьям расходов.

Второй фактор - социально-экономический – заключается в росте общественного богатства и благосостояния наемных работников. Экономический потенциал промышленно развитых стран, увеличившийся благодаря росту производительности труда, позволил существенно повысить заработную плату и объем материальных благ, предоставляемых наемным работникам. Произошло не только абсолютное, но и относительное увеличение численности состоятельных людей. Заметно расширились границы так называемого среднего класса, состоящего из менеджеров нижнего и среднего звена, специалистов функциональных подразделений и квалифицированных рабочих. Это также способствовало расширению социальной базы партнерства.

Третий, социально-политический, или правовой, фактор связан с ростом общей политической культуры населения в целом и субъектов социального партнерства в частности, в увеличении числа общественных организаций и объединений, представляющих и защищающих интересы трудящегося населения. Сюда же следует отнести и, возможно, поставить на первое место – готовность наемных работников энергично отстаивать свои права. Именно она стала основой превращения профсоюзов во влиятельную общественную силу, способную эффективно (с позиций социальных интересов наемных работников) взаимодействовать с представителями бизнеса и государства. Все эти процессы составили неотъемлемую часть общего процесса развития гражданского общества и правового государства как его важнейшего института.

Четвертый, на наш взгляд, наиболее существенный для формирования партнерских отношений, нравственно-психологический, или общекультурный, фактор состоит в достижении определенной степени гуманизации общественных и социально-трудовых отношений. Он проявляется в утверждении в массовом общественном сознании (независимо от социальной принадлежности) идеи права каждого гражданина на достойные условия труда и достойную жизнь в целом, социального мира как высшей ценности и необходимости поиска компромисса в любых конфликтных ситуациях.

Становление и особенности системы социального партнерства в современной России

Если проанализировать действие рассмотренных выше факторов в современном российском обществе, то нетрудно сделать вывод, что система социального партнерства в нашей стране находится лишь в стадии зарождения. Этот факт вполне закономерен, так как реальные основы функционирования данной системы – 1) эффективный рыночный механизм развития экономики, 2) независимые организации наемных работников, 3) социально ответственные организации предпринимателей и другие важные институты гражданского общества – также находятся на этапе становления.