Лиц, работающих в режиме ненормированного рабочего дня, могут по распоряжению работодателя привлекать к работе за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. Законодательство не содержит каких-либо конкретных указаний относительно пределов переработки сверх установленной продолжительности рабочего времени. В Трудовом кодексе РФ сказано лишь о том, что работник может привлекаться к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени эпизодически, т. е. в отдельные дни, а не постоянно. Систематическое привлечение к такой работе должно рассматриваться как нарушение требований трудового законодательства.

Работа в режиме ненормированного рабочего дня, выполняемая за пределами установленной продолжительности рабочего времени, не рассматривается как сверхурочная. При этом получать письменное согласие работника в каждом отдельном случае не требуется. Для тех, кто работает в режиме ненормированного рабочего дня, продолжительность переработок сверх установленного рабочего времени не влияет на размер заработной платы и определенную правилами внутреннего трудового распорядка продолжительность дополнительного отпуска.

Трудовым кодексом РФ не определено, кто может работать в режиме ненормированного рабочего дня. Работодатель вправе сам устанавливать категории таких работников. Перечень должностей с режимом ненормированного рабочего дня фиксируется в коллективных договорах, соглашениях или локальных нормативных актах, принимаемых с учетом мнения представительного органа работников.

Поскольку режим ненормированного рабочего дня допускает переработки сверх установленной работнику продолжительности рабочего времени, они должны быть компенсированы. В качестве компенсации за работу в режиме ненормированного рабочего дня законом предусмотрено предоставление работнику ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска (ст. 119 ТК РФ). Иных способов компенсации переработки для работников с ненормированным рабочим днем Трудовой кодекс РФ в действующей редакции не предусматривает. Продолжительность дополнительного отпуска определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка. Трудовой кодекс РФ устанавливает минимальную продолжительность отпуска работникам с ненормированным рабочим днем, равную трем календарным дням. Максимальная продолжительность этого отпуска законом не установлена.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день может быть заменен денежной компенсацией по письменному заявлению работника. Не допускается замена денежной компенсацией некоторых ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков, например дополнительного отпуска работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, или отпуска, предусмотренного для беременных женщин и работников в возрасте до восемнадцати лет (ст.126 ТК РФ).

Режим гибкого рабочего времени получает все большее применение, особенно для работников, занятых творческими видами деятельности. Условия работы в режиме гибкого рабочего времени определены в ст.102: "При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня (смены) определяются по соглашению сторон. Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня, недели, месяца и других)".

Раздел V Трудового кодекса РФ определяет виды и порядок предоставления времени отдыха:

"Видами времени отдыха являются:

• перерывы в течение рабочего дня (смены);

• ежедневный (междусменный) отдых;

• выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);

• нерабочие праздничные дни; отпуска" (ст.107).

"В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается" (ст.108).

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;

7 января – Рождество Христово;

23 февраля – День защитника Отечества;

8 марта – Международный женский день;

1 мая – Праздник Весны и Труда;

9 мая – День Победы;

12 июня – День России;

4 ноября – День народного единства (ст. 112).

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115). В ст. 116–120 ТК РФ определены условия предоставления дополнительных оплачиваемых отпусков отдельным группам работников.

1.4. Дисциплина труда

Трудовая дисциплина – необходимое условие всякого коллективного труда независимо от организационно-правовой формы организации и социально-экономических отношений, сложившихся в обществе. Без подчинения всех участников трудового процесса определенному распорядку, координации деятельности и слаженности в работе, т. е. без соблюдения установленных правил поведения, дисциплины труда, невозможно достижение той цели, для которой организуется совместный трудовой процесс.

Однако на практике отечественные руководители нередко совершают управленческие ошибки в дисциплинарной политике, среди которых наиболее распространенными являются:

• неправильный стиль управления со стороны руководителя: уступчивость, излишняя "мягкотелость", слабость характера, несоответствие проступка и наказания, наказание без предварительного информирования; показательное наказание;

• "неработающая" корпоративная культура. Отсутствие четких регламентов, норм и стандартов корпоративного поведения;

• отсутствие контроля и жестких санкций за нарушение дисциплины, безнаказанность, вера в то, что человек сам осознает свою вину;

• ошибки при найме новых сотрудников: негативные личные качества кандидата;

• неумение менеджера своевременно и эффективно воздействовать на поведение недисциплинированных, демотивированных сотрудников-подчиненных. Как свидетельствует отечественный опыт, основными причинами нарушения дисциплины труда являются некомпетентность, безразличие, невежество, беспечность, недобросовестность, безответственность. Поэтому в данном случае справедливы мудрые слова: "Люди ведут себя так, как им позволяют".

Дисциплина труда – это обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с ТК, иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором (cm. 189 ТК РФ).

Обязанность соблюдать дисциплину труда ст.21 Трудового кодекса называет в качестве одной из основных обязанностей работников. Согласно этой статье "Работник обязан:

• добросовестно исполнять свои должностные обязанности, возложенные на него трудовым договором;

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

• соблюдать трудовую дисциплину;

• выполнять установленные нормы труда;

• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

• бережно относиться к имуществу работодателя… и других работников;

• незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя".

Таким образом, если работник нарушает один их этих пунктов, то он совершает дисциплинарный проступок - это неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей (рис. 32).

В свою очередь работодатель согласно ч. 2 ст.189 ТК РФ, трудовому законодательству и иным нормативным правовым актам, содержащим нормы трудового права, коллективному договору, соглашениям, локальным нормативным актам, трудовому договору обязан создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. При этом законодательство предоставляет работодателю право налагать на работника дисциплинарное взыскание за дисциплинарный проступок, которым является противоправное нарушение работником дисциплины труда. Согласно ст.192 ТК РФ работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

• замечание;

• выговор;

• увольнение по соответствующим основаниям.

Замечание и выговор носят характер психологического воздействия и не имеют никаких правовых последствий для работника. При этом менеджерам необходимо знать порядок вынесения дисциплинарного взыскания:

• фиксируется наличие дисциплинарного нарушения;

• работодатель запрашивает у работника письменное объяснение, если по истечении двух рабочих дней объяснение работником не предоставлено, то составляется акт;

• проводится анализ причин совершения дисциплинарного проступка;

• выносится решение о дисциплинарном взыскании.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка (не включая время болезни работника, пребывания его в отпуске).

Дисциплинарное взыскание может быть снято, если в течение одного года со дня применения взыскания сотрудник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию. Работодатель может снять с сотрудника дисциплинарное взыскание до истечения года со дня его применения по собственной инициативе или по инициативе работника, а также по ходатайству непосредственного руководителя сотрудника.

Самой строгой мерой дисциплинарного взыскания является увольнение. Оно возможно в случаях:

• неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

• однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей;

• прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4 ч подряд в течение рабочего дня);

• появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей;

• совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на применение административных взысканий;

• нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;

• совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;

• совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;

• представления работником работодателю подложных документов или заведомо ложных сведений при заключении трудового договора.

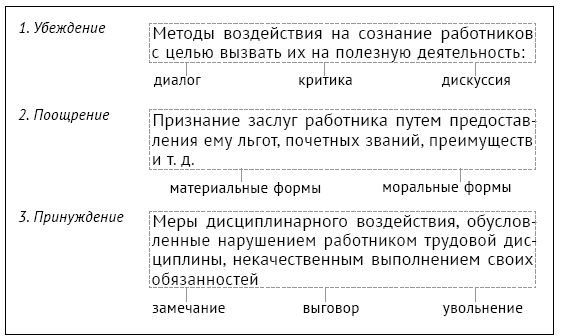

Поддержание и укрепление трудовой дисциплины осуществляется не только правовыми, административными методами, но и с помощью социально-психологических методов воздействия на работников:

• метода сознательного отношения к труду. Большинство работников понимают необходимость соблюдения дисциплины совместного труда и знают, что это их обязанность по трудовому договору;

• метода убеждения, воспитания, поощрения. Под поощрением за успехи в работе понимается публичное признание заслуг работника. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть представлены к государственным наградам.

Итак, дисциплина труда есть необходимое условие совместного труда, нуждающегося в определенном порядке, в подчинении всех совместно работающих достижению общей цели, поставленных задач. В реализации дисциплинарной политики современные менеджеры должны руководствоваться следующими принципами:

• справедливость;

• своевременность;

• индивидуализация;

• неотвратимость;

• предупреждающее воздействие;

• в основе дело, а не личность работника.

Рис. 32. Основные методы управления дисциплинарными отношениями

2. Оценка персонала

Достижение организацией поставленных целей возможно только при условии эффективной оценки трудовой деятельности персонала, выполнения каждым сотрудником своих должностных обязанностей.

Цель оценки персонала – определение соответствия текущего профессионального уровня и личностно-мотивационных характеристик, а также потенциала сотрудников задачам стратегического развития компании.

Среди основных задач оценки персонала можно выделить следующие:

• наиболее рациональное использование специалистов;

• определение степени соответствия заданным критериям оплаты труда и установление ее величины;

• установление обратной связи с работником по профессиональным, организационным и иным вопросам;

• повышение эффективности труда и ответственности сотрудников за порученное дело;

• содействие улучшению качественного состава кадров;

• выявление перспективных работников для включения в резерв руководящих кадров;

• повышение деловой квалификации работников;

• содействие дальнейшему улучшению подбора и развития кадров;

• повышение профессиональной компетентности кадров;

• удовлетворение потребности работника в оценке собственного труда и качественных характеристик.

Организационный процесс подготовки деловой оценки предполагает выполнение следующих обязательных мероприятий:

• разработка методики деловой оценки (если это целесообразно, такая методика может быть приобретена) и ее привязка к конкретным условиям организации;

• формирование оценочной комиссии с привлечением непосредственного руководителя испытуемого сотрудника, специалистов вышестоящего, равного и нижестоящего уровней иерархии, а также специалистов службы управления персоналом организации или специализированных оценочных центров;

• определение времени и места проведения деловой оценки;

• установление процедуры подведения итогов оценивания;

• проработка вопросов документационного и информационного обеспечения процесса оценки (формирование полного комплекта документации в соответствии с методикой оценки, его размножение, рассылка и определение каналов и форм передачи информации);

• консультирование оценщиков со стороны разработчика методики или специалиста, владеющего ею.

Принципы оценки персонала:

• предметность оценки – критерии оценки должны соответствовать оцениваемой компетентности работника;

• объективность – независимость и справедливость оценки;

• перспективность – не только оцениваем прошлый труд, но и определяем пути развития работника в будущем;

• комплексность – оцениваются не только профессиональные, но и социальные, управленческие, личностные компетенции сотрудника;

• реализация обратной связи – самооценка и оценка руководителя подчиненными;

• периодичность;

• простота методик оценки;

• гибкость – разнообразие использования методик оценки с учетом организации, вида деятельности, подготовленности линейных менеджеров;

• этичность – уважение и внимание к личности работника.

В современных организациях методика деловой оценки работников, как правило, сводится к двум основным видам: оценке результативности труда и оценке трудового поведения (оценка компетентности). Исходя из этого показатели оценки можно условно разделить на несколько групп:

• результативность труда;

• условия достижения результативности труда;

• профессиональное поведение;

• личностные качества.

В оценке результативности труда следует различать так называемые жесткие и мягкие показатели.

Жесткие показатели достаточно легко измеримы и охватываются, как правило, информационной системой организации. Показатели данного вида поддаются достаточно объективной количественной оценке, например, со стороны руководителя. Наиболее соответствуют "жестким" показателям производственная система организации, а также подразделения системы управления, имеющие ярко выраженные взаимосвязи с внешним окружением: маркетинг, материально-техническое снабжение, торговые агенты, ремонтные службы.

Мягкие показатели оценки определяются зависимостью от субъективного мнения оценщика и используются в подразделениях с ограниченной возможностью измерения конкретного результата (например, в исследовательских подразделениях).

Под условиями достижения результатов труда понимают главным образом способности к выполнению общих функций управления по отношению как к другим объектам воздействия, так и к самому себе: планирование деятельности, организация и регулирование процесса, учет и контроль хода работы и др.

Показатели профессионального поведения охватывают такие стороны деятельности, как сотрудничество и коллективизм в работе, самостоятельность в решении тех или иных задач, готовность к принятию дополнительной ответственности или дополнительной нагрузки и т. п. При этом важно, чтобы непосредственно наблюдаемое поведение было действительно необходимым при выполнении работы и чтобы его включение в качестве критерия оценки не мешало, а способствовало достижению определенных результатов.

Личностные качества. Эта группа показателей обусловлена широким спектром личностных качеств.

Технологии оценки персонала

Наиболее распространенной формой оценки персонала в российских организациях является аттестация, которая представляет собой специальное управленческое мероприятие, периодически проводимое в организации в полном соответствии с российским трудовым законодательством (п. 3 ст. 81 ТК РФ).

Аттестация сотрудников включает (рис.33):

• подготовительный этап;

• проведение аттестационного мероприятия;

• принятие решений по результатам аттестации.

Подготовительный этап: определяется форма и методика аттестационных мероприятий по оценке персонала, выявляется перечень критериев оценки и факторов, конкретизирующих общие критерии, утверждается состав аттестационных комиссий; подготавливаются отзывы, характеристики и аттестационные листы на аттестуемых; организуется разъяснительная работа о целях и порядке аттестации.