При разработке премиальных систем необходимо соблюдать ряд основных требований:

• показатели премирования должны соответствовать целям и задачам, стоящим перед предприятием, структурными подразделениями и персоналом;

• между показателями и условиями премирования не должно быть противоречий;

• показатели и условия премирования дифференцируются по категориям персонала в зависимости от возможности влияния тех или иных работников на улучшение этих показателей;

• устанавливается периодичность премирования в зависимости от решаемых предприятием, структурным подразделением и работником задач;

• размер премии должен быть достаточным, чтобы заинтересовать работника в выполнении установленных оценочных показателей;

• размер премии за выполнение показателей, характеризующих коллективные результаты, дифференцируется для различных категорий персонала в зависимости от степени их влияния на эти показатели;

• связь между результатами труда и вознаграждением должна быть непосредственной;

• методика определения размера вознаграждения в зависимости от результатов труда должна быть понятной для персонала;

• вознаграждение должно следовать за достижением результата как можно быстрее. При этом возможны ситуации, когда оценить результат труда можно лишь по истечении определенного времени;

• вид и размер вознаграждения должны восприниматься работниками как справедливые и соответствовать их ожиданиям;

• работники должны знать, каких результатов от них ожидают и какое вознаграждение они получат.

Таким образом, соотношение постоянной и переменной частей денежного вознаграждения может быть разным и определяться в зависимости от получаемого результата и от трудовых усилий самого работника или его подразделения.

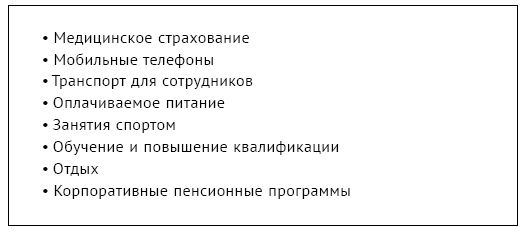

В качестве важного инструмента трудовой мотивации выступают социальные льготы, призванные привлекать и удерживать высокопрофессиональных сотрудников, побуждать их к производительному труду, создавать благоприятное общественное мнение об организации. Корпоративные социальные программы – это способ проявить заботу о сотрудниках и повысить уровень их жизни, поэтому они должны быть приемлемы для компании и привлекательны для сотрудников.

Например, в корпоративном социальном пакете выделяют два самостоятельных блока: воспроизводственные льготы, необходимые работникам для их трудовой деятельности (например, оплата мобильного телефона, питание, транспортные расходы, униформа и др.), и социальные льготы для удовлетворения личных потребностей сотрудников (их перечень определяется в зависимости от стратегии компании, ее финансовых возможностей, приоритетов кадровой политики) (рис. 37).

Обобщение передового зарубежного и отечественного опыта свидетельствует об использовании в современном кадровом менеджменте нескольких подходов к распределению социальных льгот.

Первый подход - традиционный – состоит в том, что всем сотрудникам предлагается четко определенный набор льгот и компенсаций независимо от их статуса, стажа, потребностей, вклада в дела компании.

Второй подход (его часто называют гибкой системой или методом "кафетерия"), когда работники (в отличие от традиционного подхода) выбирают из широкого набора дополнительных льгот те из них, которые им больше нужны, исходя из соответствующей их должности суммы. Ведь не секрет, что работники, имеющие малолетних детей, получают от компании гораздо больше социальных льгот, чем бездетные сотрудники (или сотрудники, имеющие взрослых детей). Поэтому одни работники могут быть больше заинтересованы в увеличении объема оплаченных медицинских услуг, а другие, имеющие детей, – в организации их летнего отдыха, в возмещении затрат на содержание детей в детских дошкольных учреждениях и т. д.

Рис. 37. Льготы и социальные программы

Работник не имеет права получить данную сумму в денежном выражении, а только в виде социальных льгот. Конечно, гибкая система распределения социальных льгот имеет свои недостатки: сложный процесс разработки, материальные и временные затраты на разработку и внедрение, трудности в учете и отчетности. Но вместе с тем 40 % опрошенных считают, что гибкость в выборе пакета льгот является хорошим фактором мотивации сотрудников, усиливает внимание к их индивидуальным потребностям, к учету возрастных особенностей и семейных интересов. А главное, программы гибких социальных льгот позволяют более экономно расходовать средства в социальной сфере.

Третий подход, когда к зарплате сотрудника прибавляется определенная сумма, которая обозначается как целевая, используемая для получения дополнительных социальных льгот, но работник вправе распоряжаться ею по своему усмотрению без каких-либо отчетов.

Четвертый подход – дифференцированный – заключается в том, что размер социального пакета дифференцируется в зависимости:

• от категории персонала, его должностного уровня, характера деятельности;

• от результатов аттестации, оценки личного вклада сотрудника в дела организации;

• от стажа работы в компании;

• от принадлежности к определенным защищаемым группам персонала.

Так, в компании выделяют три группы подразделений по роли их участия в создании прибыли:

1) ключевые, непосредственно участвующие в бизнес-процессе центры ответственности и прибыли;

2) обслуживающие, участвующие в создании прибыли опосредованно;

3) вспомогательные, не участвующие в создании прибыли компании.

Каждой группе подразделений соответствует свой возможный пакет социальных программ.

Другой вариант дифференциации льгот – по должностным уровням персонала. Возможен вариант введения корпоративных кругов (уровней), и для каждого круга разрабатывается свой социальный пакет:

1-й круг – высший уровень руководства компании;

2-й круг – средний уровень управленческого персонала;

3-й круг – низовой уровень управленческого персонала, специалисты.

Пятый подход можно рассматривать как попытку избежать предоставления персоналу бесплатных льгот, предпочитая принцип смешанного (с участием самого работника) долевого финансирования социальных программ, когда деньги в корпоративные фонды социальных программ поступают как из средств компании, так и через удержание определенных сумм из доходов работников, формируя его личный социальный счет (подобно пенсионному): решение о наборе льгот и времени его использования сотрудник принимает самостоятельно или по рекомендации менеджмента.

Каждый из вышеперечисленных подходов имеет как преимущества, так и недостатки, но руководство современных организаций должно пытаться использовать их в разумном сочетании, учитывая тенденции на рынке труда, финансовые возможности компаний, профессионализм менеджеров по персоналу, сложившиеся традиции и приоритеты в кадровой политике, взаимоотношения с профсоюзами и т. д.

При реформировании социальных программ следует учитывать также следующие моменты:

• обязательное предоставление своим сотрудникам льгот, установленных законодательством или необходимых им для исполнения трудовых функций;

• формирование более привлекательного пакета социальных льгот, чем у компаний-конкурентов, для удержания высококвалифицированного персонала в организации;

• обоснование значимости предоставляемых предприятием социальных услуг в процессе мотивации труда: являются ли они дополнительной льготой или рабочим инструментом для сотрудников, так как льготы зависят от желания собственника проявить заботу о своих работниках, создать благоприятное общественное мнение о компании, а рабочие инструменты необходимы для стимулирования более производительного труда;

• важна идеология преподнесения социальных льгот, ведь не секрет, что некоторые сотрудники (особенно старшего поколения) рассматривают социальные льготы как "завоевание социализма", считая, что руководство обязано предоставлять своим подчиненным льготы независимо от результатов их деятельности. Безусловно, в определенных условиях это порождает иждивенческие настроения у работников, потребительское отношение к своей организации;

• следует помнить, что льготы легко предоставить, но очень трудно отменить, так как даже частичная отмена льгот, как правило, вызывает сильное недовольство в трудовом коллективе;

• необходимость реализации принципа экономической целесообразности. Это подразумевает, что социальные обязательства компании не должны подменять социальные обязательства государства и их финансирование. Предоставление социальных льгот, с одной стороны, не должно идти в ущерб выполнению компанией своих обязательств перед акционерами и инвесторами, а с другой – должно соответствовать рыночной практике других работодателей региона;

• проведение активной политики информирования (в соответствии с существующими правилами и процедурами) всех работников о механизмах, правилах и выгодах, социальных программах, с тем чтобы повысить объективность оценки всего предоставляемого пакета и сделать мотивационную систему более прозрачной внутри и вне компании.

• учет мотивационных предпочтений персонала на основе диагностики потребностей сотрудников.

К сожалению, для многих отечественных менеджеров характерна недооценка последнего положения, а именно непонимание природы и предназначения системы мотивации в менеджменте и как следствие игнорирование диагностики потребностей персонала и готовности к изменениям. Также у некоторых руководителей существует устойчивый стереотип относительно того, что мотивирование – это манипулирование деньгами, страхом, увольнением и т. д.

А ведь из управленческой науки известно, что мотивация труда рассматривается как важнейшая и сложнейшая функция управления, заключающаяся в побуждении работников к результативной деятельности с помощью внешних и внутренних факторов для достижения целей организации и удовлетворения их личных потребностей.

При этом внутренняя мотивация базируется на формировании внутреннего стремления человека к достижению результата, развитию, самореализации.

При внешней мотивации побуждение к труду вызывается воздействием извне, с помощью внешних рычагов (стимулов). Как правильно сказано, "современного работника нельзя заставить работать эффективно, но можно попытаться сделать так, что он сам этого захочет".

Поэтому менеджерам важно иметь в виду следующие особенности трудовой мотивации в современных организациях:

• мотивы, потребности индивидуальны, их нельзя идентифицировать;

• мотивы динамичны во времени, с возрастом, образованием, социальным статусом;

• групповая мотивация отлична от индивидуальной мотивации (например, групповая мотивация может уменьшаться на высших ступенях пирамиды А.Маслоу; групповая мотивация усиливается при наличии сильного лидера, сплоченности коллектива, общности целей);

• мотивы бывают осознанные (рациональные) и неосознанные (инстинктивные);

• для современного человека характерна комплексная мотивационная структура: сочетание нескольких мотиваторов.

• следует разделять мотивацию трудового поведения и мотивацию жизнедеятельности человека;

• очень важно осознавать, что в реальной жизни один и тот же фактор может быть использован для удовлетворения различных потребностей человека в зависимости от того, как именно он будет преподнесен;

• мотивы, потребности и ценности индивидуальны, они не могут быть абсолютно идентичными для какой-то социальной группы или для всех сотрудников в организации, поэтому нам важно уметь определять и использовать индивидуальные мотивы (потребности) будущего или реального сотрудника;

• многие руководители склонны приписывать своим сотрудникам собственную мотивацию (это опять-таки связано со склонностью человека к проекции), что ведет к большому количеству ошибок в управлении. Избежать такой ситуации можно, в первую очередь правильно осуществив оценку будущего сотрудника и его мотивации в ходе интервью;

• мотивы могут меняться с течением жизни и развитием карьеры человека под влиянием как внешних, объективных факторов, так и развития и изменения личности. Это означает, что диагностику мотивации необходимо периодически проводить снова.

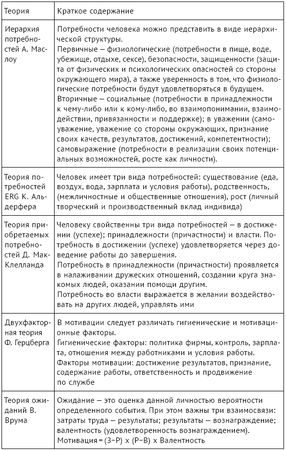

Наука и практика менеджмента серьезно и давно занимается проблемами мотивации производительного труда. Подтверждением этому являются признанные во всем мире теории трудовой мотивации, которые отражены в табл. 18.

Таблица 18. Теории трудовой мотивации

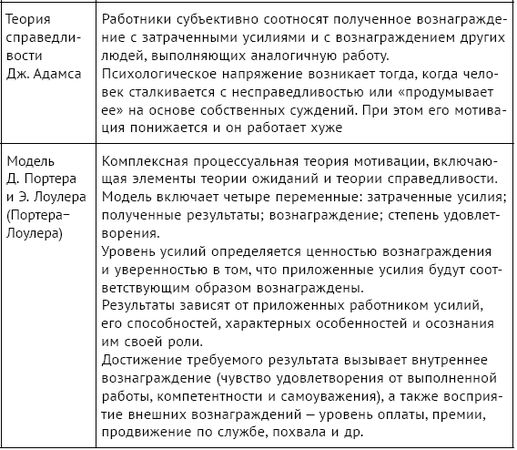

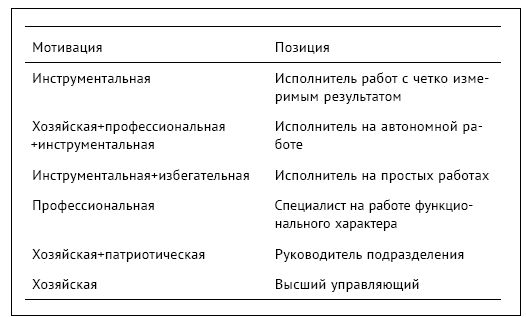

Для российских организаций представляет интерес типологическая концепция В. И. Герчикова, которая связывает трудовое поведение работника и тип его мотивации.

Он выделяет пять базовых типов мотивации: четыре – с мотивацией достижения (1–4) и один с мотивацией избегания (рис. 38).

1. Инструментальный тип: работников этого типа интересует максимизация величины заработка и других благ, получаемых в качестве вознаграждения за труд; возможность заработать получаемые деньги, а не получить их спонтанно; развитое социальное достоинство.

2. Профессиональный тип: работники этого типа ориентированы на разнообразие, увлекательность, творческий характер работы; возможность проявить себя и доказать, что он может справиться с трудным заданием, которое не каждому по силам; профессиональное совершенствование.

3. Патриотический тип: работники этого типа отличаются интересом к участию в реализации общего, очень важного для организации дела; готовностью взвалить на себя дополнительную ответственность ради достижения результатов общего дела; заинтересованностью в общественном признании их участия в достижениях.

4. Хозяйский тип. Данный тип работников отличает добровольно принятая на себя полная личная ответственность за выполняемую работу; стремление к максимальной самостоятельности в работе; неприязнь к контролю.

5. Избегательный тип работников отличает:

• стремление минимизировать свои трудовые усилия;

• низкая квалификация, активность, ответственность;

• расчет на благоприятное стечение обстоятельств и благосклонность руководителя.

Несмотря на указанные негативные качества, такой тип работника удобен и нужен, поскольку он может работать там, где не согласятся трудиться люди с мотивацией достижения; согласен на довольно низкий заработок в том случае, если никто из его коллег не получает существенно больше него; нормально переносит административный стиль руководства.

Кадровые службы должны уметь диагностировать мотивационные типы как кандидатов на вакантные позиции, так и своих сотрудников, что поможет им принимать более обоснованные управленческие решения при разработке корпоративной компенсационной политики.

Рис. 38. Типы мотиваций

Вместе с этим в современных российских организациях наряду с совершенствованием материальных стимулов все активнее должны развиваться формы нематериального стимулирования, ориентированные на активизацию внутренней мотивации работников творческого, интеллектуального, управленческого труда:

• создание комфортных условий трудовой деятельности;

• стимулирование свободным временем;

• улучшение микроклимата в коллективе;

• развитие компетенций и продвижение по службе;

• признание заслуг и достижений в труде;

• новые проекты и инновационные задачи;

• обогащение содержания трудового процесса: расширение работы или круга задач; работа в автономных группах; гибкое рабочее время; делегирование полномочий; ротация.

Таким образом, эффективная компенсационная политика должна наглядно отражать применение на практике таких важных принципов, как:

• дифференцированность;

• гибкость;

• оперативность;

• ощутимость;

• перспективность;

• эффективность;

• научная обоснованность;

• комплексность;

• открытость;

• справедливость.

4. Управление высвобождением персонала

В условиях кризиса высвобождение персонала становится весьма значимым управленческим событием. Поэтому во многих крупных компаниях в системе управления персоналом даже выделилась самостоятельная кадровая функция – высвобождение персонала, подкрепленная хорошо отработанным организационным механизмом ее реализации.

Высвобождение персонала - вид деятельности, предусматривающий комплекс мероприятий по соблюдению правовых норм и организационно-психологической поддержке со стороны администрации при увольнении сотрудников.

Суть управления высвобождением персонала заключается в соблюдении правовых норм, организационно-психологической поддержке со стороны администрации при увольнении сотрудника, т. е. в обеспечении достойного расставания с любым увольняемым и поддержании длительных отношений с лояльными по отношению к предприятию людьми. К сожалению, управление процессом высвобождения персонала практически не получило до последнего времени развития в малых и средних отечественных организациях.

Как известно, в Трудовом кодексе РФ увольнение рассматривается как "прекращение действия трудового договора по инициативе администрации или работодателя". В числе оснований увольнения работника действующее трудовое законодательство называет:

1) соглашение сторон (ст.78 ТК РФ);

2) истечение сроков трудового договора (п. 2 ст. 58 ТК РФ), за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;

3) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ);

4) расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ);

5) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ);

6) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность).

Как свидетельствует анализ основных причин увольнения работников, уход сотрудника из организации по собственному желанию может быть по разным причинам:

• потеря интереса к работе – 32 %;

• отсутствие карьерных перспектив -30 %;

• низкая зарплата -13 %.